Über die Kunst des Beleidigtseins in einer liberalen Demokratie

Es war einmal ein Paragraf, der sich als juristische Fußfessel durch die zivilisierte Welt schlängelte: die Majestätsbeleidigung. Man stelle sich vor, ein Kaiser mit Schnurrbart – oder ein König, dessen Haupt schwer unter der Last seiner Krone – könnte nachts wachliegen, weil ein Untertan ihn mit einem Wort beleidigt hat, das nur in schlecht beleuchteten Tavernen gesagt werden sollte. Ein Relikt vergangener Zeiten, sollte man meinen, ein Fossil im Museum des Rechts. Und doch, wie ein ungebetener Gast auf einer Party, hat dieser Geist in unserer demokratischen Gegenwart eine neue Gestalt angenommen.

Willkommen, §188 StGB! Der Paragraf, der uns eindrücklich daran erinnert, dass Politiker in einer liberalen Demokratie nicht nur unsere Vertreter, sondern auch unsere sensibelsten Seelen sind. Wer hätte gedacht, dass der liberale Grundgedanke – Redefreiheit als Grundpfeiler einer offenen Gesellschaft – so biegsam ist wie ein Löffel in den Händen eines Gedankenlesers?

Strafanzeigen als Hobby der politischen Elite

Nun, wo beginnen wir? Vielleicht bei den Zahlen. In einer Welt, die von Daten regiert wird, lässt sich die Poesie der Statistik kaum ignorieren: 805 Strafanzeigen von Robert Habeck, 513 von Annalena Baerbock. 93 Prozent aller Anzeigen gegen Bürger von genau diesen beiden Persönlichkeiten. Eine beeindruckende Bilanz! Während andere Politiker Reden halten, Gesetzesentwürfe schreiben oder – Gott bewahre – sich mit echten politischen Problemen auseinandersetzen, betreiben diese zwei eine Art Nebenjob. Strafanträge einreichen scheint das neue Golfen der politischen Klasse zu sein.

Und das Schöne daran? Es kostet sie nichts. Kein Cent für Anwälte, keine Nerven für langwierige Verfahren. Die Staatsanwaltschaft ist ihr treuer Kammerdiener, stets bereit, das imaginäre weiße Taschentuch des beleidigten Politikers vom Boden zu heben und es dem Pöbel um die Ohren zu schlagen. Und was tut der Pöbel? Er zahlt. Nicht nur Steuern, sondern auch Bußgelder, falls er es wagt, den feinen Damen und Herren in den sozialen Medien zu nahe zu treten.

Demokratie für Dünnhäutige

Man stelle sich das vor: Ein Facebook-Kommentar, geboren aus Frust über explodierende Heizkosten oder die absurde Idee, Kamine mit Partikelfiltern auszustatten, wird mit einer Anzeige belohnt, die in ihrer Schwere gleichauf mit einer minderschweren Vergewaltigung steht. Drei Jahre Freiheitsstrafe, weil man einen Minister einen „Sesselwärmer“ genannt hat. Die Ironie ist geradezu delikat: Dieselben Politiker, die uns tagtäglich predigen, wie robust unsere Demokratie ist, wie stabil und standhaft sie gegenüber den Stürmen der Desinformation bleibt, kippen um, sobald ein Twitter-User sie mit einem Gemüse vergleicht.

Aber Moment mal, sagen Sie jetzt, ist nicht der Schutz der Würde des Menschen das höchste Gut? Natürlich, aber seit wann ist die Würde so zerbrechlich wie ein Keks in einer Faust? Warum müssen ausgerechnet Politiker – die ein Mandat aus freien Wahlen erhalten haben – wie antike Götter behandelt werden, deren Ehre mit dem Schwert verteidigt wird? Es ist, als hätte man in die DNA der Demokratie einen kleinen, aber mächtigen Fehldruck eingebaut: „Redefreiheit für alle, aber nicht zu laut, und bitte nur mit Vorbehalt.“

Von Hofnarren und Heulkrämpfen

Vielleicht, nur vielleicht, könnte man von unseren Politikern erwarten, dass sie sich ein wenig mehr wie Erwachsene benehmen. Historisch gesehen hatte jedes Königreich seinen Hofnarren – den einzigen, der sagen durfte, dass der König dumm ist, ohne gleich den Kopf zu verlieren. Warum sollte eine moderne Demokratie weniger vertragen als ein mittelalterlicher Königshof? Warum sollten Annalena und Robert nicht mit dem gleichen wohlwollenden Spott umgehen können, der jede wahre Machtposition begleitet?

Eine groteske Gleichsetzung

Es gibt Momente, in denen die Absurdität des Gesetzes die Realität übersteigt, und dieser ist einer davon. Stellen wir uns eine Waage der Justitia vor: Auf der einen Seite liegt ein Kommentar, möglicherweise schnoddrig oder gar verletzend, vielleicht eine Überzeichnung der politischen Inkompetenz oder der angeblichen moralischen Überlegenheit einer Person in Amt und Würden. Auf der anderen Seite liegt eine Tat, die das Grundvertrauen zwischen Menschen zerstört, ein physischer und psychischer Angriff von unerhörtem Ausmaß – eine Vergewaltigung.

Beide Vergehen können laut Deutschem Strafrecht zu einer Freiheitsstrafe von bis zu drei Jahren führen. Bis. Zu. Drei. Jahren. Diese juristische Gleichsetzung ist nicht nur grotesk; sie ist eine moralische Bankrotterklärung.

Ein Kommentar als „minderschweres Verbrechen“

Schauen wir uns die sogenannte „minderschwere“ Vergewaltigung an. Dieser Begriff allein ist eine linguistische Zumutung, eine Bürokratisierung des Ungeheuerlichen. Ein Beispiel aus der Rechtspraxis: Ein Täter, der in einem alkoholisierten Zustand eine Person zu sexuellen Handlungen zwingt, ohne dabei „besonderen“ körperlichen Zwang auszuüben oder schwere Verletzungen zu hinterlassen, kann unter diesen Strafrahmen fallen. Es bleibt dennoch ein Akt extremer Demütigung, der die Würde und das Selbstverständnis des Opfers tiefgreifend verletzt.

Jetzt wenden wir uns dem durchschnittlichen Vergehen nach §188 StGB zu. Ein Bürger schreibt in seiner Frustration über die Energiepolitik auf Facebook: „Habeck ist ein inkompetenter Clown, der das Land an die Wand fährt.“ Oder jemand parodiert einen Politiker in einem YouTube-Video mit übertrieben dämlicher Stimme. Natürlich sind diese Äußerungen nicht unbedingt feinfühlig oder gar zielführend, aber sind sie wirklich vergleichbar mit einem Verbrechen, das die psychische und körperliche Integrität eines Menschen zerstört?

Ist Würde messbar?

Einer der Grundsätze unseres Rechtsstaats ist der Schutz der Würde des Menschen. Doch wenn die Würde einer Person im politischen Leben rechtlich denselben Stellenwert hat wie die Würde eines Vergewaltigungsopfers, wird der Begriff nicht gestärkt, sondern ins Lächerliche gezogen. Die Würde des Menschen ist unantastbar – aber gilt das nur für jene, die den politischen Diskurs mit scharfzüngiger Kritik bereichern, oder auch für jene, die in den stillen Stunden einer Straftat ausgeliefert waren, die ihr Leben dauerhaft prägen wird?

Das Kalkül der Macht

Die absurde Parallele hat eine bittere Logik: Der §188 dient nicht dem Schutz von Menschenwürde, sondern der Absicherung einer politischen Elite. Wo ein Vergewaltigungsopfer oft um Anerkennung seiner Leiden kämpfen muss – sei es durch entwürdigende Polizeibefragungen oder schmerzhafte Gerichtsverfahren –, wird die Anzeige eines Politikers fast automatisch in Gang gesetzt. Die Beweislast für eine „Verleumdung“ ist oft geringer als die für eine Straftat wie Vergewaltigung. Ein Screenshot reicht aus; körperliche und seelische Narben werden nicht benötigt.

Die Perversion der Proportionen

Das wahre Problem ist nicht nur der juristische Vergleich. Es ist die Verzerrung unserer gesellschaftlichen Werte. Indem man einen beleidigenden Kommentar in dieselbe Kategorie wie einen sexuellen Übergriff stellt, sagt man: Die Kränkung des politischen Egos ist ebenso bedeutend wie das Leid eines Menschen, dessen Grundrechte brutal verletzt wurden. Dieser Gleichsetzung fehlt jede Verhältnismäßigkeit. Sie beleidigt das Gerechtigkeitsempfinden und trivialisiert zugleich die existenziellen Traumata von Opfern echter Gewalt.

Ein Beispiel:

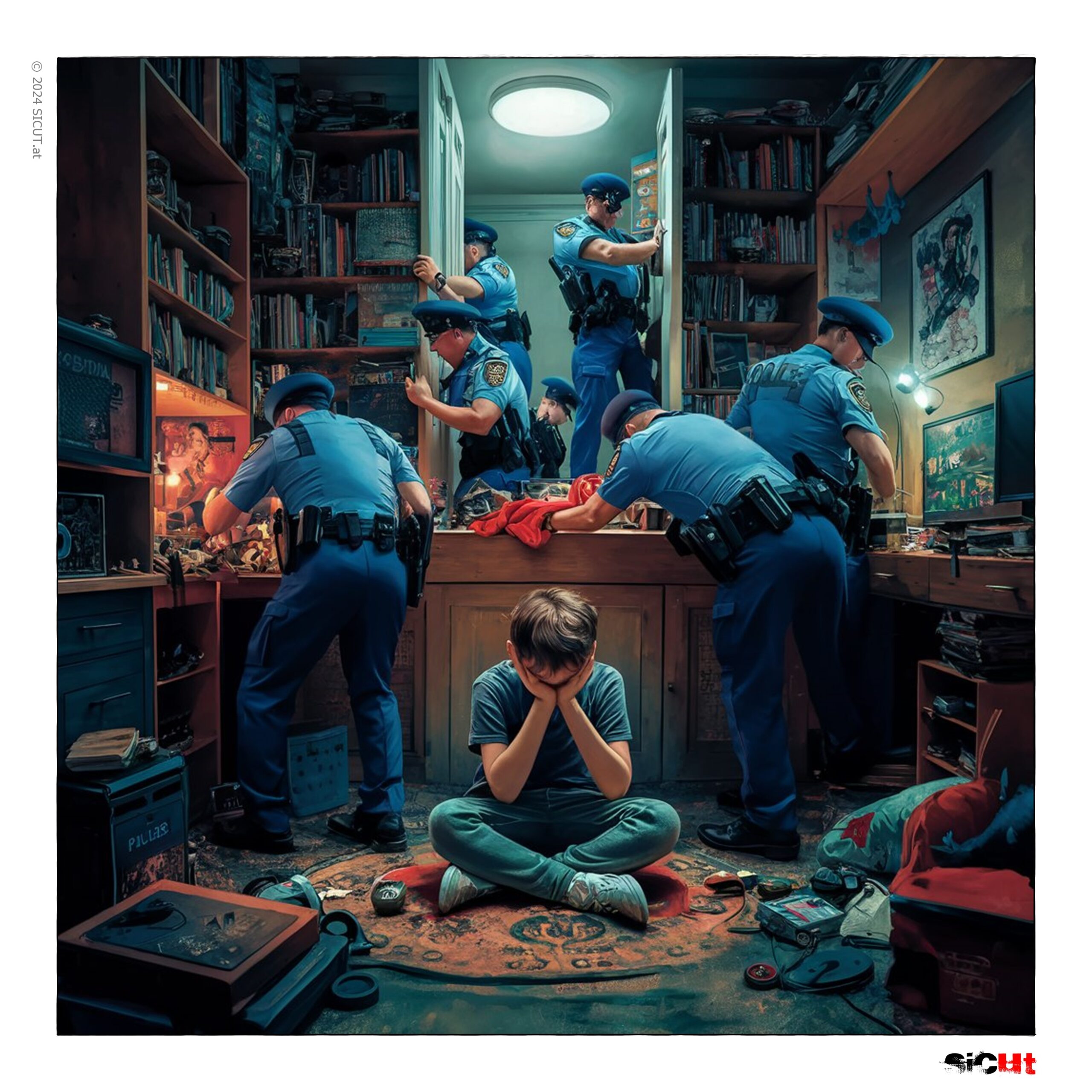

Am Nikolausmorgen erlebte eine bayerische Familie einen schockierenden Start in den Tag, als Beamte der Kriminalpolizei ihr Zuhause durchsuchten. Der Grund: Ihr 14-jähriger Sohn hatte auf seinem TikTok-Kanal einen vermeintlich harmlosen Hashtag verwendet. Am Nikolausmorgen erlebte eine bayerische Familie einen schockierenden Start in den Tag, als Beamte der Kriminalpolizei ihr Zuhause durchsuchten. Der Grund: Ihr 14-jähriger Sohn hatte auf seinem TikTok-Kanal einen vermeintlich harmlosen Hashtag verwendet.

Ein Hashtag, der den Rechtsstaat in Bewegung setzt

Es klingt wie eine Groteske aus einer dystopischen Zukunft, doch es ist Realität: Ein 14-jähriger Junge, der auf TikTok mehr an Likes als an Legalität dachte, wird zum Ziel einer Hausdurchsuchung – am Nikolausmorgen, jener Zeit, in der Kinder ihre Schuhe mit Schokolade gefüllt finden sollten, nicht mit den schweren Schritten der Kriminalpolizei.

Der Stein des Anstoßes? Ein Hashtag. Ein harmlos erscheinendes Symbol der digitalen Selbstdarstellung, das in einem fragwürdigen Zusammenhang stand. Was in der Welt eines Teenagers lediglich ein weiterer Beitrag im endlosen Fluss der sozialen Medien ist, wird von den Behörden als potenziell staatsfeindlich oder gar beleidigend interpretiert. So wird aus einem pubertären Versuch, Aufmerksamkeit zu generieren, ein Fall für die Staatsgewalt.

Wenn die Polizei Kindheit durchbricht

Betrachten wir die Verhältnismäßigkeit dieser Maßnahme. Ist es wirklich notwendig, ein Privathaus mit Durchsuchungsbefehl zu betreten und die Privatsphäre einer Familie zu verletzen, weil ein 14-Jähriger etwas auf TikTok gepostet hat? Der §188 mag den Schutz der Ehre politischer Persönlichkeiten rechtfertigen, doch wie weit darf dieser Schutz gehen? Ist die Schwelle zur staatlichen Überreaktion hier nicht längst überschritten?

Die Konsequenzen für den Jungen sind tiefgreifend. Seine Wahrnehmung von Autorität, von Demokratie und von Meinungsfreiheit wird durch dieses Ereignis für immer geprägt sein. Statt Vertrauen in die Institutionen aufzubauen, lernt er, dass Kritik oder ein falscher Klick ein Risiko birgt, das weit über die Schulnote in Sozialkunde hinausgeht.

Der Elefant im Porzellanladen der Demokratie

Die Situation wirft grundsätzliche Fragen auf: Ist die Demokratie so zerbrechlich, dass selbst ein pubertärer Streich sie gefährdet? Warum scheint es einfacher zu sein, einen Jugendlichen strafrechtlich zu verfolgen, als echte Bedrohungen für die Gesellschaft zu adressieren? Während die Polizei eine Familie in Angst und Schrecken versetzt, bleiben Ressentiments und echte Hetze oft unberührt, wenn sie von den richtigen Plattformen und Personen kommen.

Diese Überreaktion zeigt, wie Gesetze wie der §188 StGB zum Werkzeug der Eskalation werden können. Statt die Demokratie zu schützen, schaffen sie eine Atmosphäre der Angst, die für ihre Grundwerte – Offenheit, Debatte, Kritik – schädlicher ist als jeder Hashtag.

Ein Nikolausgeschenk der besonderen Art

Man stelle sich die Szene vor: Die Beamten durchkämmen das Kinderzimmer. Zwischen Schulheften, Computerspielen und einem zerfledderten „Gregs Tagebuch“ suchen sie nach Beweisen für ein digitales Verbrechen. Die Eltern stehen fassungslos im Flur, während der Junge auf der Couch sitzt, die Tränen mühsam unterdrückend. Anstelle von Lebkuchen und Mandarinen bringt der Nikolaus dieses Jahr eine Lektion in staatlicher Machtausübung.

Die Absurdität ist schwer zu überbieten. Doch die Botschaft ist klar: Worte – oder in diesem Fall Hashtags – haben Konsequenzen, auch wenn sie in den Augen eines 14-Jährigen kaum mehr Bedeutung haben als ein Emoji. Ein Staat, der so handelt, schadet sich selbst mehr, als ihn ein Jugendlicher je könnte.

Der Staat als Humorloser Leviathan

Die politische Dimension des Vorfalls ist erschreckend: Ein demokratischer Staat, der in solchen Fällen mit voller Härte reagiert, zeigt nicht Stärke, sondern Schwäche. Statt Selbstbewusstsein und Toleranz gegenüber Kritik zu demonstrieren, sendet er ein Signal der Unsicherheit. Die Durchsuchung eines Familienhauses wegen eines TikTok-Hashtags stellt eine absurde Verdrehung der Prioritäten dar, die die Werte von Meinungsfreiheit und Verhältnismäßigkeit mit Füßen tritt.

In der politischen Debatte wird oft betont, wie wichtig es sei, junge Menschen für Demokratie zu begeistern. Doch wie soll ein 14-jähriger Glauben an den demokratischen Diskurs entwickeln, wenn die Reaktion des Staates auf jugendlichen Leichtsinn in einer Strafaktion gipfelt? Dies ist keine Einladung zum Dialog, sondern eine Machtdemonstration, die das Vertrauen in staatliche Institutionen untergräbt.

Der Verlust kindlicher Unschuld

Ein Jugendlicher, der plötzlich im Zentrum eines kriminalpolizeilichen Eingriffs steht, erlebt einen Verlust von Unbeschwertheit, der nicht mehr rückgängig zu machen ist. Die Erfahrung, dass ein harmloser Hashtag zu einer existenziellen Bedrohung für das familiäre Wohlbefinden werden kann, brennt sich in die Psyche ein. Der Junge wird in seinem späteren Leben möglicherweise jede Form von öffentlicher Äußerung mit Misstrauen und Selbstzensur belegen – genau das Gegenteil dessen, was eine freie Gesellschaft fördern sollte.

Auch die Eltern sind nachhaltig betroffen. Die Vorstellung, dass das Kinderzimmer zum Schauplatz einer polizeilichen Durchsuchung wird, verletzt den Schutzraum der Familie. Sie müssen sich die Frage stellen, ob sie in einer Gesellschaft leben, die ihre Werte noch versteht – oder ob staatliches Handeln zunehmend willkürlich und unverhältnismäßig ist.

Eine Rechtsordnung in Schieflage

Rein rechtlich gesehen mag die Maßnahme durch §188 StGB gedeckt sein, doch sie zeigt, wie unflexibel und übergriffig Gesetze dieser Art im digitalen Zeitalter angewandt werden können. Das Gesetz, ursprünglich gedacht, um politische Würdenträger vor gezielter Verleumdung zu schützen, wird hier auf einen Fall angewendet, der eher an einen Kinderstreich erinnert.

Ein Kernproblem liegt in der mangelnden Abwägung zwischen Ziel und Mittel. Die Verfolgung eines 14-Jährigen wegen eines TikTok-Hashtags ist ein Lehrstück dafür, wie Rechtsprechung aus der Balance geraten kann, wenn sie den gesunden Menschenverstand außen vorlässt. Ein klärendes Gespräch mit den Eltern oder eine jugendschutzrechtliche Intervention hätte ausgereicht – stattdessen wird das gesamte Gewicht des Strafrechts aufgefahren, als handle es sich um eine staatsgefährdende Handlung.

Ein Fall, der den Staat selbst entlarvt

Der Vorfall in Bayern ist mehr als ein Einzelfall – er ist ein Symptom für ein tieferes Problem in der Balance zwischen staatlicher Macht und bürgerlichen Freiheiten. Gesetze wie der §188 StGB, ursprünglich mit guten Absichten erlassen, entwickeln sich zu Werkzeugen des Missbrauchs, wenn sie ohne Maß und Ziel angewandt werden.

Es bleibt die Frage: Welche Demokratie möchten wir sein? Eine, die Kritik und jugendliche Fehler mit offener Debatte und Nachsicht begegnet? Oder eine, die aus Angst vor dem Verlust von Kontrolle ihre eigene Legitimation untergräbt?

Die Antwort darauf wird bestimmen, ob der Nikolaus im nächsten Jahr wieder Schokolade bringt – oder erneut einen Durchsuchungsbefehl.