Es gibt Momente, da blättert man durch ein intellektuelles Leitmedium der Republik und fragt sich: Haben sie das jetzt wirklich geschrieben – oder ist das Satire, die sich für ihre Pointe schämt? Und dann liest man es schwarz auf weiß, in feiner Typografie, auf Papier, das nach Selbstüberzeugung riecht: Der Kampf für den Frieden sei von der Rechten „gekapert“ worden. Gekapert! Als wäre Frieden eine Yacht der Wohlmeinenden, nun entführt von Pegida-Seeräubern in Richtung der Meinungsfalle. Wer heute gegen Krieg ist, läuft Gefahr, als verdächtig zu gelten – nicht moralisch überhöht, sondern politisch kontaminiert. Ein Fall für die Gesinnungshygiene.

Es ist ein erstaunlicher Trick der Diskursverschiebung: Der einst moralisch höchste Wert – Frieden! – wird durch den Schleudergang der Lagerlogik gezogen und kommt heraus wie ein Fähnchen im Wind der Zeitdiagnose. Wer heute zur Mäßigung mahnt, ist plötzlich nicht mehr „links“, sondern „verdächtig rechts“ – eine Schuld durch Nähe, durch Vokabular, durch falsche Demonstrationsteilnahme. Die ZEIT, jenes Organ des gehobenen Bildungsbürgertums mit Hang zum latteartigen Weltverständnis, sieht das nüchtern: Der Frieden ist in falsche Hände geraten. Doch nicht etwa, weil der Krieg zu viele Unterstützer hat – sondern weil der Frieden von den Falschen gefordert wird.

Das neue Links: Kriegsbereit und moralisch unangreifbar

Es ist ein bemerkenswerter Wandel, den wir hier erleben dürfen. Die Linke, einst Barrikade und Mahnerin, ist heute gut gelaunt auf Linie mit Leopard-Panzern, NATO-Partnerschaft und einer moralisch gefestigten Bereitschaft zum Eskalationsmanagement. Wer früher Transparente trug mit „Frieden schaffen ohne Waffen“, trägt heute Statements wie „Waffen für den Frieden“ – ein Slogan, der in seiner kognitiven Selbstauflösung nur noch von „Krieg ist Sicherheit“ getoppt werden könnte. George Orwell könnte sich melden, um Tantiemen zu fordern, wäre er nicht längst unter der Erde – vielleicht auch aus Scham.

Die alte Linke – also jene, die noch zwischen Militär und Diplomatie, zwischen Interesse und Empathie unterscheiden konnte – wird heute behandelt wie ein räudiger Hund, der in der guten Stube der moralischen Upperclass nichts mehr zu suchen hat. Sahra Wagenknecht, Oskar Lafontaine, ja sogar alte SPD-Ruinen, die sich noch an die Ostpolitik erinnern – sie alle werden mit dem Duft der Irritation versehen, den die neue Mitte nicht erträgt. Frieden? Gerne – aber bitte als langfristige Vision, nicht als störende Forderung im Hier und Jetzt.

Der neue Verdacht: Abweichung vom Konsens

Was heute auffällt: Der Konsens ist kein Debattenprodukt mehr, sondern ein Dogma. Wer ihn nicht mitträgt, wer ihn hinterfragt, steht außerhalb. Früher war es die Rechte, die in Bekenntnissen dachte. Heute sind es die Haltungsmedien. Der SPIEGEL ruft zur Wehrhaftigkeit auf, die ZEIT erinnert an die Tugend des Mutes, und die TAZ… na ja, sie sitzt zwischen den Stühlen und fragt sich, ob der Pazifismus nicht vielleicht doch ein patriarchales Konzept war.

Wenn Demonstranten auf der Straße stehen mit dem Wort „Frieden“ auf dem Plakat, wird nicht gefragt, was sie sagen, sondern wer sie sind. Und wem es nützt. Die Botschaft ist dabei fast sekundär – entscheidend ist die Positionierung. Wenn Rechte gegen den Krieg demonstrieren, dann ist nicht der Krieg das Problem – sondern die Demonstration. Eine dialektische Kapriole, die selbst Hegel aus dem Grab rufen lässt: „Das ist nicht Synthese, das ist Selbstverleugnung mit PR-Budget!“

Die ZEIT als Seismograph des Systemgewissens

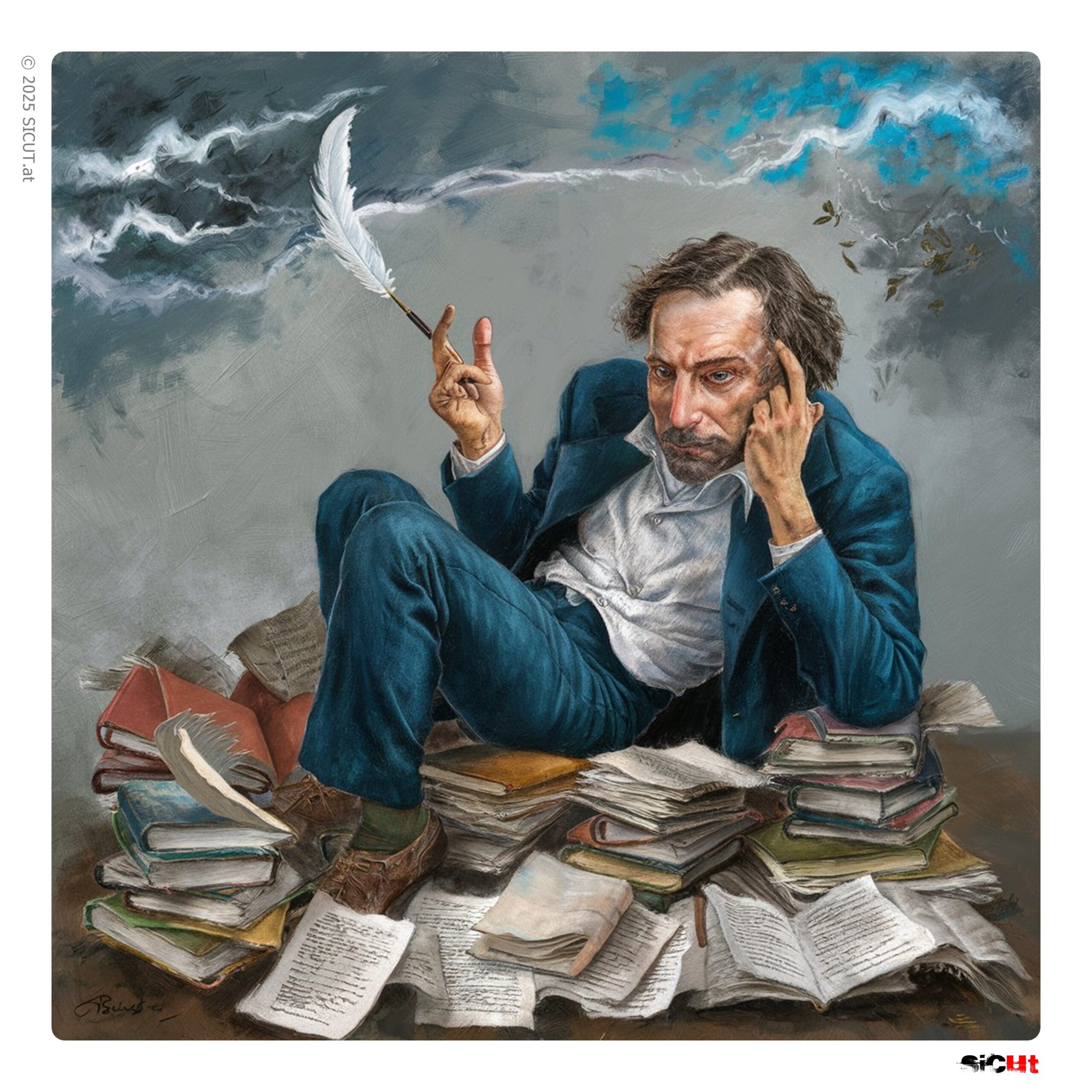

Die ZEIT ist nicht einfach nur Zeitung. Sie ist Stimmungslage, Selbstgespräch der Gebildeten, Korrekturblatt für das linksliberale Oberstübchen. Was dort geschrieben steht, ist nicht selten ein Vorabdruck dessen, was übermorgen Regierungslinie wird – oder umgekehrt. Und wenn dort steht, dass die weißen Tauben nach rechts flattern, dann ist das keine zoologische Beobachtung, sondern eine moralische Warnung: Trau keiner Taube, die nicht mit der richtigen Fahne fliegt.

Es ist das alte Problem der Gesinnungsethik, wiedergeboren im Design von Feuilletonseiten: Es zählt nicht das Ergebnis, sondern die Absicht. Und wenn die Absicht, Frieden zu fordern, aus der falschen Ecke kommt, wird das Ergebnis – Frieden – lieber verschoben. Auf bessere Zeiten. Auf bessere Menschen. Auf jene, die ideologisch sauber genug sind, um „Nein zum Krieg“ sagen zu dürfen.

Der Irrsinn der Lager: Wenn Kategorien wichtiger werden als Inhalte

Was ist das eigentlich für eine politische Kultur, in der Begriffe wie Frieden, Diplomatie oder Deeskalation nicht mehr an sich diskutiert werden, sondern anhand ihrer Sprecher verdächtig gemacht werden? Wo das Wer das Was überstrahlt – und die Haltung wichtiger wird als die Wirklichkeit? Der Pazifismus wird heute nicht mehr kritisiert, sondern katalogisiert: Ist das ein linker Pazifist? Ein rechter? Ein russischer? Ein zu früher? Ein zu lauter?

So entsteht eine neue Paranoia der Meinungszuschreibung. Sie wirkt wie eine zivilisierte Hexenjagd mit Fußnoten. Und wer da noch sagt, dass Frieden kein links-rechts-Thema sei, sondern ein Menschheitsthema – der steht plötzlich da wie ein Realitätsverweigerer. Oder, schlimmer noch: wie jemand ohne Haltung. Und das ist heute das wahre Sakrileg.

Fazit: Wer für den Frieden ist, muss heute Beweise liefern

Es ist eine absurde Zeit, in der wir leben. Eine Zeit, in der man sich für den Wunsch nach Frieden rechtfertigen muss. In der die ZEIT meint, den Frieden retten zu müssen – vor den Falschen, nicht vor dem Krieg. In der die weiße Taube auf ihre politische Gesinnung hin befragt wird, bevor man sie fliegen lässt.

Der Wahnsinn ist nicht, dass Rechte den Frieden fordern. Der Wahnsinn ist, dass man sich davon den Frieden nehmen lässt.