Wo Menschenrechte zur Zensur-Umlaufbahn werden

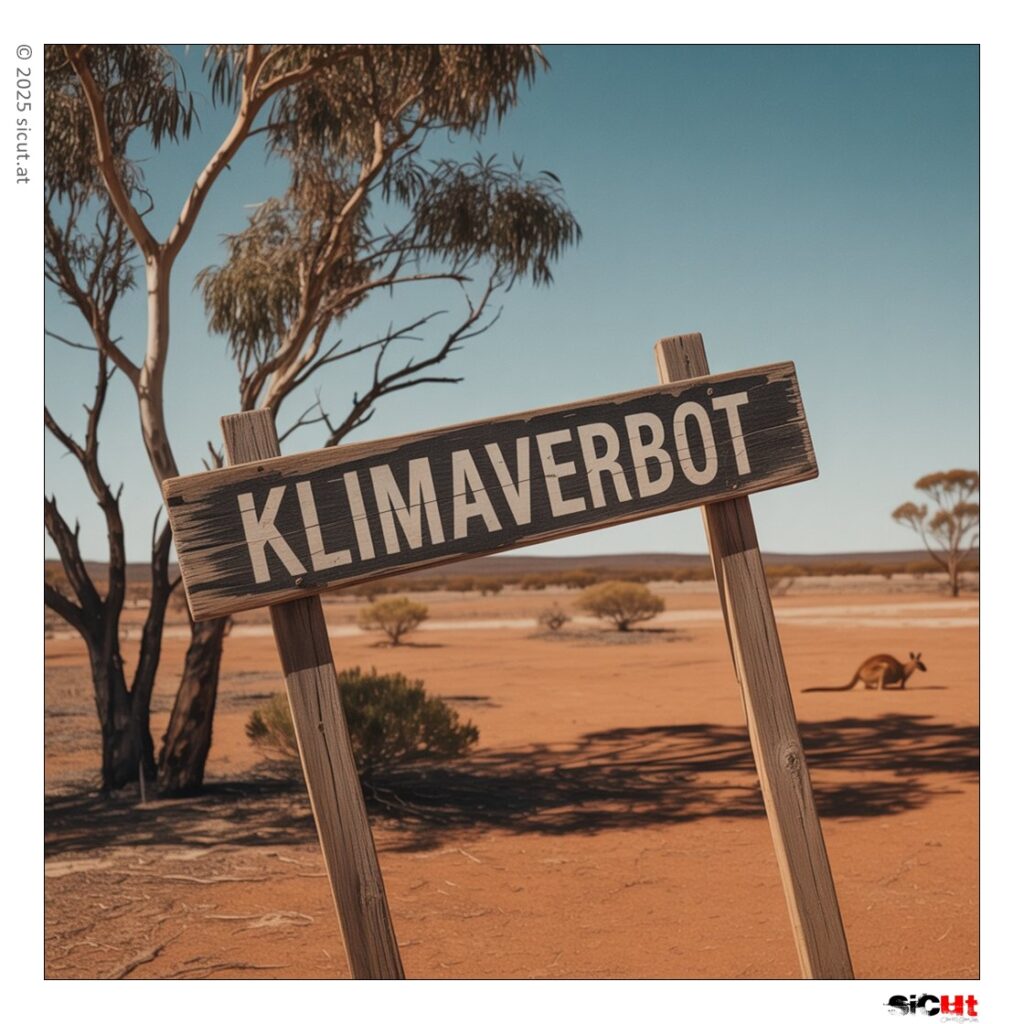

Australien, jener sonnendurchglühte Kontinent, berühmt für Kängurus, Korallenriffe und die gelegentliche Realität, dass Buschfeuer schneller lodern als politische Debatten, hat sich nun ein weiteres, glorreiches Kapitel in der Geschichte der absurden Regulierungsfantasien verdient. Die Australian Human Rights Commission (AHRC), angeführt von der resoluten Menschenrechtskommissarin Laraine Finlay, hat jüngst die kühne These aufgestellt, dass Kritik am Klimawandel, besser bekannt als „Klimawandelleugnung“, der Achillesferse des Menschenrechts auf eine „gesunde Umwelt“ sei. Man könnte fast glauben, hier handle es sich um die lang ersehnte Evolution eines Orwell’schen Überwachungsstaates, in dem die Luft sauberer ist als die Gedanken, die wir atmen. Schließlich, so argumentiert die Kommission in der beinahe episch zu nennenden Eingabe an den Senat, gefährden „falsche Informationen“ nicht nur das Weltklima, sondern gleichsam die moralische Integrität der australischen Öffentlichkeit. Eine zweifellos noble, wenn auch paradoxale Mission: den Planeten retten, indem man Meinungen zensiert.

Meinungsfreiheit oder das neue Superfood der Demokratie?

Nun muss man kurz innehalten und sich vorstellen, wie dieser Zensurapparat in der Praxis aussehen könnte. Ein Wissenschaftler kritisiert die Effektivität von Solarpanel-Subventionen? Sofort alarmiert die AHRC die Gedankenpolizei, bevor jemand auf die Idee kommt, empirische Daten zu zitieren. Ein Journalist hinterfragt den Einfluss von Rinderzucht auf Treibhausgase? Boom, Fehlinformations-Alarm! In dieser futuristischen Variante demokratischer Fürsorge gilt offenbar: Wenn du den Planeten liebst, musst du schweigen, wenn deine Forschung nicht ins Narrativ passt. Die Kritiker dieser Maßnahme warnen nicht grundlos, dass jede abweichende Meinung, selbst die wohlmeinendste, dem Hammer der politischen Korrektheit zum Opfer fallen könnte. Wissenschaftliche Debatten – ehemals das Herzstück des Fortschritts – werden so elegant in die Kategorie „schädliche Desinformation“ verschoben. Ironischerweise schafft die AHRC damit ein neues Menschenrecht: das Recht, ungestört in einem selbst konstruierten Informationsblase-Ökosystem zu leben, wo jede kritische Stimme sofort mit dem virtuellen Feuerlöscher gelöscht wird.

Vom Klimawandel zur Alltagsüberwachung

Die Satire entfaltet ihre volle Wirkung, wenn man die logische Ausweitung dieser Zensurfantasie bedenkt. Warum bei Klimathemen haltmachen? Wenn das Argument trägt, dass „Fehlinformationen“ die Umwelt gefährden, dann sind Gesundheitsdebatten der nächste logische Schritt. Die nächste Pandemie, eine Grippewelle, vielleicht sogar die Frage, ob vegane Ernährung wirklich nachhaltiger ist – alles potentielle Angriffsflächen für die AHRC. Man kann sich bildlich vorstellen, wie Regierungsgremien die neuen „Informationskommissare“ ernennen, bewaffnet mit digitalisierten Datenbanken und einer Liste von verbotenen Thesen, während die Bevölkerung artig nickt, aus Angst, versehentlich eine „Falschinformation“ zu äußern. Studien über Buschfeuer, die seit Jahrzehnten belegen, dass präventive Brandschneisen das Überleben von Gemeinden sichern, könnten als „desinformierend“ eingestuft werden, weil sie unbequeme politische Schlüsse zulassen. Wer braucht schon Debatten, wenn man eine wohltemperierte Zensurmaschine hat, die alles regelt – von der Atmosphärenchemie bis hin zu individuellen Denkmustern.

Menschenrechte als politisches Werkzeug

Die eigentliche Pointe, und hier darf man durchaus ein Augenzwinkern einfügen, liegt im brillanten Missverständnis, das die AHRC propagiert: Menschenrechte werden zum Mittel der politischen Instrumentalisierung, zur feinen Guillotine der öffentlichen Meinung. Unter dem Banner der UN-Agenda 2030 wird nicht mehr diskutiert, sondern definiert, was Wahrheit ist, wer sie ausspricht, und in welcher Tonlage man sie zu äußern hat. Die Macht, Wahrheit zu definieren, ist in der Tat eine Art politisches Excalibur – und Australien zeigt uns, dass man sie gerne im Mantel des Umweltschutzes tragen kann. Dass dies die demokratische Debattenkultur gefährdet, ist ein Nebeneffekt, den man mit der stoischen Gelassenheit eines Koalas betrachtet, der ahnungslos auf einem Baum döst, während die Welt unter politisch korrekten Feuerschlägen brennt.

Fazit: Satire als letzte Rettung

In der Gesamtschau präsentiert sich Australien hier nicht nur als Land der paradoxen Maßnahmen, sondern als Lehrstück moderner Regulierungsideologie: Man schützt Menschenrechte, indem man Meinungen unterdrückt; man kämpft gegen Desinformation, indem man Debatten zensiert; man rettet die Umwelt, indem man die Freiheit opfert, sie kritisch zu diskutieren. Es ist ein Tanz auf dem Vulkan der intellektuellen Freiheit, bei dem der Rhythmus von Zensur und Moralhysterie diktiert wird. Und doch bleibt ein Rest Hoffnung: Die Satire ist unsterblich, und solange Journalisten, Schriftsteller und Bürger diesen absurden Tango mit trockenem Humor begleiten, ist die letzte Freiheit – das Lachen über die eigenen Paradoxien – noch nicht verloren.