Die Charta der Vereinten Nationen, jenes ehrwürdige Dokument, das man gern wie eine Bibel zitiert, wenn es gerade passt, und wie einen Beipackzettel liest, wenn es unbequem wird, formuliert in Artikel 2 Nr. 4 ein allgemeines Gewaltverbot. Allgemein, wohlgemerkt, nicht individuell. Doch wie jede gute Norm von Weltgeltung leidet auch diese unter einer erstaunlichen Nebenwirkung: Sie wirkt vor allem auf andere. Für einen selbst gilt sie eher als moralische Empfehlung, als freundlicher Hinweis am Rande der Geschichte, ungefähr so verbindlich wie die Bitte, im Zug nicht zu telefonieren. Die Idee dahinter ist simpel und grandios zugleich: Staaten sollen keine Gewalt anwenden oder androhen, Punkt. Dass dieser Punkt in der politischen Praxis regelmäßig zum Doppelpunkt mutiert, gefolgt von einem halbstündigen Rechtfertigungsmonolog, ist der eigentliche Triumph der Diplomatie über den gesunden Menschenverstand.

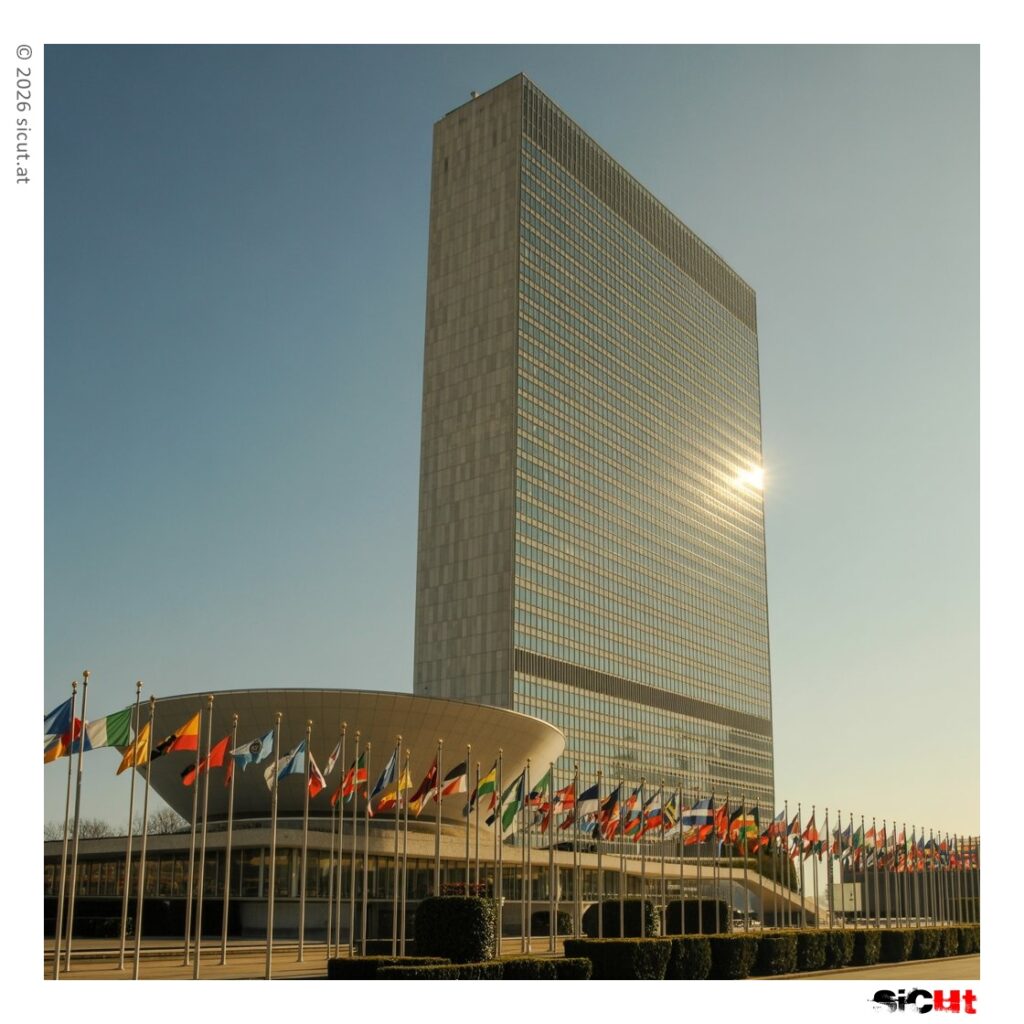

Die UNO als moralisches Fitnessstudio

Die Vereinte Nationen sind dabei weniger Weltregierung als moralisches Fitnessstudio: Alle haben eine Mitgliedskarte, viele bezahlen Beiträge, manche posieren gern vor dem Spiegel, aber trainieren will kaum jemand ernsthaft. Das Gewaltverbot ist das Laufband in der Ecke – theoretisch für alle da, praktisch staubig, außer wenn gerade Pressefotos gemacht werden. Und so entsteht jene eigentümliche Grauzone, in der sich jeder Akteur mit staatsmännischem Ernst einredet, sein eigener Regelbruch sei in Wahrheit die höchste Form der Regelbefolgung. Gewalt? Ja, schon. Aber nur, um Schlimmeres zu verhindern, Werte zu schützen, Geschichte zu korrigieren oder wenigstens die eigene Umfragekurve.

Putin, die Ukraine und die semantische Akrobatik

Betritt man diese Grauzone, stolpert man unweigerlich über Wladimir Putin und die Ukraine. Der Angriffskrieg wird sprachlich so lange durch den Fleischwolf gedreht, bis er als „militärische Spezialoperation“ wieder herauskommt – eine Wortschöpfung, die klingt, als ginge es um eine kosmetische Korrektur und nicht um Raketen, Tote und zerstörte Städte. Hier wird das Gewaltverbot nicht gebrochen, nein, es wird kreativ interpretiert, wie moderne Kunst: Wer nichts versteht, gilt als banausisch. Die Charta wird dabei nicht ignoriert, sondern umarmt – so fest, dass sie kaum noch atmen kann. Man beruft sich auf Sicherheitsinteressen, historische Ansprüche und den Schutz angeblich Bedrohter, bis aus dem klaren Nein zur Gewalt ein philosophisches Vielleicht wird.

Trump, Grönland und die neoliberale Märchenstunde

Auf der anderen Seite des politischen Theaters steht Donald Trump und blickt auf Grönland wie ein Immobilienmakler auf ein besonders großes, etwas kaltes, aber strategisch hervorragend gelegenes Grundstück. Kaufen statt bomben – das klingt zunächst wie die zivilisierte Variante imperialer Fantasien. Kein Schuss, kein Panzer, nur ein Scheckbuch und ein breites Grinsen. Doch auch hier schleicht sich dieselbe Denkfigur ein: Mächte dürfen sich nehmen, was sie für notwendig halten, solange sie es in eine Form gießen, die nicht sofort nach Kanonenbootpolitik riecht. Gewalt? Nein, natürlich nicht. Es ist ja nur ein Deal. Dass hinter dem Deal die implizite Drohung der Übermacht steht, gilt als unschöne, aber selbstverständliche Fußnote.

Wo bitte ist der Unterschied?

Und hier stehen wir nun, mit erhobenem Zeigefinger und zusammengekniffenen Augen, und fragen: Wo bitte ist der Unterschied? Ist es die Methode, die entscheidet – Panzer versus Kaufvertrag? Oder die Rhetorik – Sicherheitsinteressen versus Business Case? Moralisch betrachtet ist beides Ausdruck derselben Hybris: der Überzeugung, dass Macht automatisch Recht erzeugt, solange man sie nur elegant genug verpackt. Der eine marschiert ein und nennt es Schutz, der andere bietet Geld und nennt es Pragmatismus. Der Zyniker könnte sagen: Der Unterschied liegt allein im Unterhaltungswert für die Abendnachrichten.

Das Gewaltverbot als literarische Gattung

Am Ende ist das allgemeine Gewaltverbot der UNO weniger juristische Norm als literarische Gattung: eine idealistische Utopie mit starkem Appellcharakter und schwacher Durchsetzung. Jeder liest hinein, was er braucht, streicht heraus, was stört, und zitiert selektiv, was Applaus verspricht. Die Satire schreibt sich dabei von selbst, denn sie besteht nicht im Überzeichnen, sondern im bloßen Zusammenstellen der Originalaussagen. Man lacht, weil es wehtut, und zwinkert, weil man ahnt, dass das nächste Beispiel bereits in Vorbereitung ist. Das Gewaltverbot bleibt bestehen – als feierlicher Text, an den man glaubt wie an das Gute im Menschen: unbeirrbar, obwohl alle Erfahrung dagegen spricht.