Der Auftakt zum Ende der Vernunft

Es war einmal eine Zeit, in der wir glaubten, Geschichte sei eine abgeschlossene Akte, abgelegt in den muffigen Regalen akademischer Bibliotheken. Hegels Weltgeist, so hieß es, habe sich mit dem Triumph des Liberalismus zur Ruhe gesetzt. Doch nun, mit lautem Krachen, kehrt die Geschichte zurück, als wäre sie nur kurz im Koma gelegen, mit Kopfschmerzen erwacht und nun umso wütender entschlossen, die Menschheit für ihre arrogante Vergesslichkeit zu bestrafen.

Der Krieg in der Ukraine, ursprünglich als regional begrenztes Abenteuer eines geopolitischen Dilettanten belächelt, mutiert vor unseren Augen zu einem Moloch, der unaufhaltsam wächst, bis er seine gierigen Klauen weit über Europas Grenzen hinausstreckt. Die politischen Akteure in Brüssel, Berlin und Paris ringen noch immer um ihre transatlantischen Bekenntnisse, während sich die Lage auf dem Schlachtfeld längst verselbstständigt hat. Es ist, als würde ein Chor von Bürokraten in höchsten Tönen von Diplomatie singen, während im Hintergrund die Granaten längst die Melodie der Zukunft komponieren.

Krieg als Rückfall in die Geschichte

Ein Blick in die Geschichtsbücher genügt, um zu verstehen, dass Kriege in Europa keine Seltenheit sind. Jahrhundertelang wurde die alte Welt durchzogen von Marschtritten, Blutflecken und Generalstäben, die mit langen Linealen die Zukunft der Nationen zeichneten. Doch dann kam das Zeitalter des Wohlstandes, des Kompromisses, der Pazifizierung. Man redete lieber über CO₂-Bilanzen und Gendergerechtigkeit als über geopolitische Realitäten.

Nun zeigt sich, dass jene, die das Kämpfen verlernten, nicht automatisch zu ewigen Friedensbringern werden, sondern schlicht zur Beute derer, die ihre Schwerter niemals niedergelegt haben. Während westliche Staatschefs ihre Augenbrauen über die Frage heben, ob sie Kampfjets oder nur Helme liefern sollen, hat der Kreml längst eine Antwort gefunden: Panzer rollen, Raketen fliegen, und das Schlachtfeld selbst bestimmt die Realität.

Ein fast vorhersehbarer Eskalationspfad

Was als „Sonderoperation“ begann, ist mittlerweile eine Generalprobe für einen weitaus größeren Konflikt. Man hätte gewarnt sein können: Wer einmal glaubt, er könne eine Weltordnung mit Bajonetten neu schreiben, wird nicht auf halbem Wege innehalten.

Während sich Europa noch damit beschäftigt, Sanktionspakete mit der Präzision einer zahnlosen Bulldogge zu verhängen, rüstet sich Russland mit neuer Entschlossenheit – und nicht zuletzt mit der Rückendeckung asiatischer Verbündeter. Die USA, einst Schiedsrichter und Waffenhändler zugleich, haben ihre eigenen Interessen und betrachten das Geschehen mit der distanzierten Kühle eines Buchhalters, der seine Investitionen bewacht.

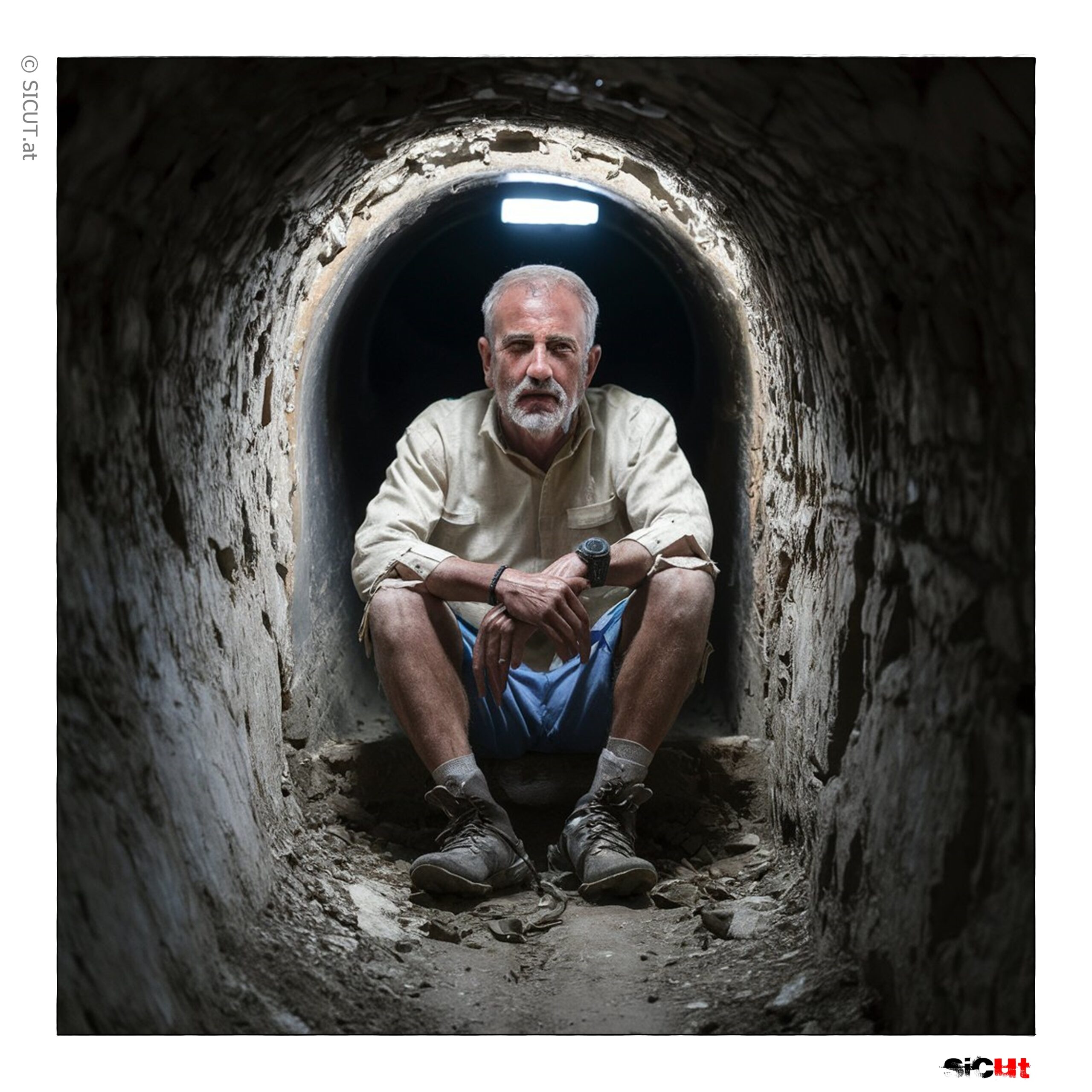

Es beginnt mit Waffenlieferungen, dann folgen Militärberater, dann „freiwillige“ Truppen. Und ehe man sich versieht, stehen europäische Soldaten wieder an der Ostfront – diesmal mit modernen Drohnen statt Bajonetten, aber mit ebenso wenig Illusionen über ihr Schicksal.

Die Zukunft als Déjà-vu

Die große Ironie der Geschichte ist, dass sie nie genau gleich verläuft – und dennoch stets bekannte Muster aufweist. Einst waren es Nationalismus und territoriale Gier, die den Kontinent in Flammen setzten; heute sind es geopolitische Kälte und strategische Kurzsichtigkeit. Während Russland sich längst für einen langen Krieg eingerichtet hat, schwankt Europa zwischen Hoffnung und Hilflosigkeit.

Wird man die Zeichen erkennen, bevor es zu spät ist? Oder wird die europäische Politik, in ihrem unerschütterlichen Glauben an endlose Konferenzen, erneut der Realität hinterherhinken? Vielleicht ist die Zukunft nicht geschrieben, aber sie wird mit jedem Tag weniger formbar. Und irgendwann, vielleicht schneller als wir denken, wird die Ostfront 2.0 keine Metapher mehr sein, sondern ein geographischer Imperativ, den niemand mehr leugnen kann.

Bis dahin: Weiterdiskutieren, weiterverhandeln, weiterhoffen. Die Geschichte jedenfalls wartet nicht.