Die Wiederentdeckung der alten Leidenschaft

Es gibt Dinge, die vergehen nie. Wie das Bedürfnis, Juden zu hassen. Das hat Tradition, das hat Tiefe, das hat – man muss es anerkennen – Kultur. Wir befinden uns schließlich in der Ära der Wiederverzauberung der Welt, in der jede Ideologie ihre Renaissance feiert, ganz gleich, wie blutig ihr Curriculum Vitae ausfällt. Nationalismus? Voll im Trend. Religiöser Fanatismus? Ein Muss für den hippen Urbanen von heute. Und Antisemitismus? Der ist längst kein peinlicher Randgruppen-Tick mehr, sondern wieder gesellschaftsfähig – allerdings frisch lackiert und modisch drapiert.

Nicht mehr der brüllende Glatzkopf mit Thor-Steinar-Jacke ist das Gesicht des Judenhasses 2.0, sondern der „woke“ Aktivist mit Palästinensertuch und Genderstudies-Abschluss. Die Solidarität gilt heute den „Opfern des Zionismus“, nicht den Opfern der Messerattacke vorm koscheren Supermarkt. Wer Judenhass als exotische Folklore begreift, macht aus dem alten antisemitischen Gassenhauer einen diversitätskompatiblen Dauerbrenner. Der Antisemitismus ist wieder en vogue, nur die Chiffren haben sich geändert.

Der Antizionismus: Ein Wellness-Angebot für den modernen Menschen

Natürlich hasst heute niemand mehr „die Juden“ – das wäre plump, das wäre 1933. Stattdessen hasst man jetzt Israel. Das ist salonfähiger, das geht mit veganem Latte Macchiato in Prenzlauer Berg genauso wie mit Macheten in Neukölln. Der Antizionismus ist der Antisemitismus für Leute, die beim Lichterkettenbasteln Fair-Trade-Kleber verwenden. Und so geht das: Man stellt sich vor einen Spiegel, lächelt sich moralisch überlegen an und sagt: „Ich bin kein Antisemit, ich bin Antizionist.“ Dann fühlt man sich so sauber wie nach einer Detox-Kur.

Dass Israel der einzige jüdische Staat der Welt ist, dass Zionismus die Idee war, Juden vor den Pogromen Europas und der arabischen Welt ein Heim zu schaffen, spielt da keine Rolle. Wer heute gegen Israel hetzt, übt Kritik – und Kritik ist bekanntlich das heilige Sakrament der Aufgeklärten. Da darf auch mal „From the river to the sea“ skandiert werden, ohne dass jemand fragt, wo dann eigentlich noch Platz für Juden sein soll. Spoiler: Nirgends.

Die bunte Allianz des Ressentiments

Früher musste man sich entscheiden: Links oder rechts? Heute gibt es das alles-in-einem-Paket. Der moderne Antisemitismus kommt mit dem Lieferdienst der Ideologievielfalt direkt an die Tür. Islamisten, Identitäre, Klimakleber, Marxisten, Putin-Fans, Antiglobalisierer – alle vereint im Hass auf Israel und „die Zionisten“. Wer noch ein bisschen postkoloniale Theorie draufpackt, kann sich den Antisemitismus sogar als Fortschrittsprojekt verkaufen.

Die Linke kuschelt mit dem importierten Antisemitismus der Moschee-Vereine, weil man ja „die migrantische Community nicht stigmatisieren“ will. Der Rechte freut sich klammheimlich, dass endlich jemand anders das sagt, was er früher selbst brüllte, während der liberale Bildungsbürger bei einem Glas Naturwein über „komplexe Nahostfragen“ philosophiert, um bloß nicht sagen zu müssen, dass Judenhass in seinem Stadtviertel längst wieder Standardprogramm ist.

Die neuen Golems der Straße

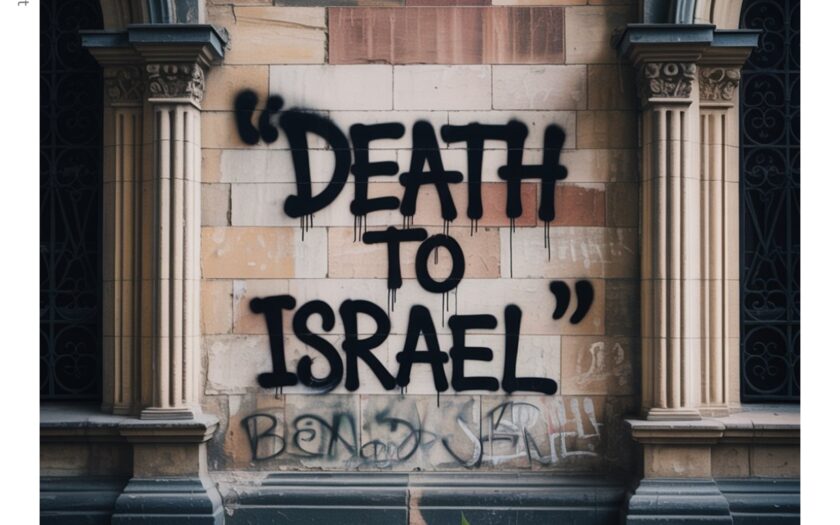

Schmierereien auf jüdischen Schulen, Angriffe auf Rabbiner, „Juden raus“-Parolen auf Demos – das ist der neue Alltag. Die Täter? Oft jung, männlich, „kulturell bereichert“, so nennt man das heute höflich. Wer’s anspricht, wird entweder als „Nazi“ gebrandmarkt oder als „islamophob“ denunziert – der Begriff „islamophob“ ist ja mittlerweile der Schutzschild gegen jede Form von Realität.

Die Polizei dokumentiert pflichtschuldig „islamistisch motivierten Antisemitismus“, wenn sie nicht gerade wegsieht. Die Politik reagiert mit Betroffenheitslyrik, bevor sie sich wieder der Förderung interkultureller Projekte widmet. Und der Bürger? Der weicht aus. Meidet jüdische Einrichtungen, weil das gefährlich sein könnte. In Deutschland ist es wieder gefährlich, Jude zu sein – die Pointe der Geschichte ist, dass diesmal niemand mehr schuldig sein will.

Die Diversität der Täter, die Einsamkeit der Opfer

Der jüdische Mitbürger – oder das, was von ihm übrig ist – lebt heute zwischen Polizeischutz und Angst. Synagogen sind Festungen, Gemeindehäuser Sicherheitszonen. Der Gang zur Schule ein Spießrutenlauf, der Gang zum Supermarkt ein Risiko. Aber das spielt im großen Diversity-Game keine Rolle. Wer heute Judenhass anspricht, stört den multikulturellen Diskurs. Schließlich soll Vielfalt doch gefeiert werden, nicht hinterfragt. Wer also fragt, ob zum bunten Stadtbild auch das „Judenpack“-Gebrüll gehört, ist ein Spielverderber.

In der neuen, toleranten Gesellschaft ist für Juden wenig Platz – es sei denn, sie halten brav den Mund, nicken freundlich bei „Israelkritik“ und tragen keine Kippa. Der moderne Antisemitismus ist integraler Bestandteil der Vielfalt geworden, und wer das kritisiert, wird aus der Diskursgemeinschaft ausgeschlossen. Denn: Vielfalt bedeutet heute, alle Kulturen zu achten – außer der jüdischen.

Der ewige Mob – jetzt mit Smartphone

Früher standen die Pogromisten mit Fackeln vor den Häusern. Heute reicht ein Smartphone und ein Telegram-Kanal. Die Hasswelle kommt in HD-Qualität, live gestreamt. Und wer nicht persönlich zuschlagen will, spendet per PayPal an die nächste antisemitische Terrorgruppe. Das ist die Digitalisierung des Judenhasses: effizient, global, jederzeit verfügbar.

Die progressiven Kräfte? Sie schweigen. Oder sie nicken verständnisvoll, wenn auf Anti-Israel-Demos der Davidstern verbrannt wird. Wer „Death to the Jews“ skandiert, wird vom Sozialarbeiter mit „fehlender Teilhabe“ entschuldigt. Der Judenhass ist halt eine „Reaktion auf Diskriminierung“, da muss man Verständnis haben. Das Opfer wird Täter, der Täter Opfer – das ist das Narrativ der Stunde.

Schluss mit der Naivität

Es wird Zeit, den Schleier der Gutgemeinheit zu zerreißen. Der Antisemitismus ist nicht zurück – er war nie weg. Er hat sich nur das Trikot gewechselt. Von der braunen Uniform zur bunten Regenbogenflagge, von der Hakenkreuzbinde zum Free-Palestine-Banner. Wer heute als Jude überleben will, muss sich klein machen, unsichtbar werden oder auswandern. Der „Nie wieder“-Konsens hat sich als hohle Phrase entpuppt.

Die Gesellschaft? Sie schaut zu, zuckt mit den Schultern, dreht sich um. Vielleicht gibt’s ja noch ein Konzert gegen Rechts irgendwo, da fühlt man sich dann wieder gut. Und währenddessen? Breitet sich der Antisemitismus weiter aus. In der Schule, auf der Straße, im Netz, im Parlament.

Wer Jude ist, hat wieder ein hartes Leben. Wer antisemitisch ist, hat einen Freifahrtschein. Willkommen in der Gegenwart.