Es ist schon eine eigentümliche Erscheinung in dieser späten Epoche der aufgeklärten Gesellschaften, dass ein Begriff wie Respekt vor der Religion in einen rhetorischen Tarnmantel gehüllt daherkommt – nicht als Ausdruck von Toleranz, sondern als verklausulierte Kapitulation. Eine höfliche Umschreibung für eine tiefsitzende, oft hysterisch verteidigte Angst. Eine Angst, die sich nicht auf Argumente stützt, sondern auf das dumpfe Gefühl, dass irgendwo jemand beleidigt sein könnte. Vielleicht. Möglicherweise. Im Namen eines transzendenten Konzepts, das sich nie persönlich äußert, aber dessen Stellvertreter auf Erden dafür umso lauter zetern. Wer „Respekt“ fordert, meint meist Unterwerfung. Und wer „Kritik“ übt, wird gern als Nestbeschmutzer, Islamophober, Christenhasser, Zionistenknecht oder alles zugleich beschimpft – je nachdem, welches Dogma gerade gekränkt ist. Das ironische Paradox: Die Religion, einst mächtig genug, Ketzer bei lebendigem Leib zu verbrennen, ist heute so zerbrechlich wie ein Porzellanteller im Kindertheater – aber wehe, man sagt das laut. Dann zerbricht nicht der Glaube, sondern das öffentliche Gespräch.

Glaubensbekenntnis als Identitätssurrogat – Die Rückkehr des Stammes im säkularen Gewand

Was früher metaphysisches Weltverstehen war, ist heute häufig identitätspolitisches Accessoire. Religion wird nicht mehr geglaubt – sie wird getragen, wie ein T-Shirt mit Statementdruck: „Don’t touch my god.“ Die spirituelle Dimension ist verkümmert zur Pose, zur Geste, zur Selbstvergewisserung im moralischen Schaufenster. Und wehe dem, der die Inszenierung stört. Dann wird aus der Harmlosigkeit der persönlichen Glaubensüberzeugung ein kollektives Mimimi der Beleidigten. Die Sakralität liegt längst nicht mehr im Göttlichen, sondern im Gefühl – und Gefühle sind bekanntlich das letzte absolute Dogma in einer Gesellschaft, die keine objektive Wahrheit mehr anerkennt, aber für jeden emotionalen Furz eine Triggerwarnung braucht. So kommt es, dass religiöse Ideen – einst Mittelpunkt existenzieller Reflexion – heute mit Glacéhandschuhen behandelt werden müssen, als handele es sich um ein Kind mit Hautausschlag. Nur: Wenn alles sakrosankt ist, ist am Ende nichts mehr sagbar. Dann wird jede Satire zur Blasphemie, jede Ironie zur Mikroaggression, jedes Argument zur strukturellen Gewalt.

Gott hat Humor. Seine Anhänger eher nicht.

Es ist eine bemerkenswerte anthropologische Konstante, dass die Mächtigen dieser Welt stets am humorärmsten sind. Diktatoren lachen selten. Und Religionsführer? Auch nicht viel öfter. Der Gedanke, dass ein allmächtiges, allwissendes, allgegenwärtiges Wesen beleidigt sein könnte, weil irgendwo ein Karikaturist einen Bart zu spitz oder einen Propheten zu menschlich gezeichnet hat, ist an sich schon ein Witz – nur leider keiner, über den man öffentlich lachen darf. Denn dann kommt die Empörungsmaschinerie in Gang: Shitstorm, Rücktrittsforderungen, Boykottaufrufe – und im schlimmsten Fall Morddrohungen. Der Religionshüter von heute ist kein weiser Mystiker, sondern ein auf Twitter radikalisierter Empfindlichkeitsmanager mit Hang zur selektiven Zensur. Dass er dabei oft selbst von einer säkularen Mehrheitsgesellschaft geduldet wird, die sich aus falsch verstandener Toleranz zur Selbstzensur zwingt, macht die Sache nicht besser. Der Preis für ein friedliches Nebeneinander scheint die geistige Verarmung zu sein. Wer Gott beleidigt, muss heute weniger mit göttlichem Zorn rechnen – sondern mit dem algorithmisch verstärkten Furor seiner PR-Abteilung auf Erden.

Die Freiheit der Kritik ist unteilbar – oder sie existiert nicht

Man kann keine halbe Meinungsfreiheit haben. Und doch versucht man es. Die eine Religion darf verspottet, die andere nur gestreichelt werden. Die einen dürfen Ziel von Ironie sein, bei den anderen ist Ironie gleich Islamophobie, Antisemitismus oder rassistische Entgleisung. Dabei sollte gerade der Glaube, der auf Wahrheit pocht, auch fähig sein, der Prüfung standzuhalten. Alles, was nicht kritisiert werden darf, wird zum Totem – und Totems gehören nicht in demokratische Diskurse, sondern in anthropologische Museen. Salman Rushdie wusste das. Dafür wurde er zur Zielscheibe eines fanatischen Fatwa-Systems, das den Unterschied zwischen Roman und Realität nie begreifen wollte. Und bis heute wird sein Name genannt wie ein Menetekel: „Man darf ja nichts sagen“, flüstert man, während man heimlich doch hofft, nicht als nächster Autor auf einer Todesliste zu landen. Das ist keine Zivilisation mehr – das ist Feigheit mit Fußnoten.

Respekt muss man sich verdienen. Heiligkeit schützt nicht vor Kritik.

Religion ist eine Idee – wie Liberalismus, Sozialismus, Kapitalismus oder Veganismus. Und jede Idee hat das Recht, kritisiert, verspottet, verworfen zu werden. Respekt vor der Religion darf nicht heißen, dass man den Verstand am Eingang der Moschee, Kirche oder Synagoge abgeben muss. Wer Respekt fordert, sollte auch Respekt geben – und der besteht nicht im Unterwerfungsgestus, sondern in der Bereitschaft zur offenen Debatte. Wer sagt: „Du darfst meinen Glauben nicht kritisieren“, sagt im Grunde: „Ich kann ihn nicht verteidigen.“ Das ist nicht Respekt – das ist intellektuelle Kapitulation.

Blasphemie – Die letzte Bastion des Heiligen in einer gottlosen Welt

Blasphemiegesetze sind die Jurassic-Park-Zäune der Theokratie – verrostet, anachronistisch, aber mit Strom geladen. Sie markieren jene ideologischen Schutzbereiche, in denen der Glaube nicht mehr überzeugen, sondern nur noch bestrafen kann. Dabei müsste man meinen, dass in einer Welt voller künstlicher Intelligenz, Quantenphysik und 5G-Implantatverschwörung auch Gott gelernt hätte, sich selbst zu verteidigen. Doch nein: Wo der Glaube wankt, schlägt das Gesetz zu. In Pakistan reicht ein Facebook-Kommentar für ein Todesurteil, in Indien genügt ein falscher Tweet zur Lynchstimmung, und in westlichen Demokratien reicht oft schon der Verdacht auf Beleidigung heiliger Gefühle, um Karrieren zu beenden.

Dass Blasphemie in säkularen Staaten überhaupt noch als juristischer Tatbestand geführt wird, ist eine Absurdität von kafkaesker Eleganz. Denn was schützt dieses Gesetz eigentlich? Die Würde Gottes? Die Gefühle seiner Anhänger? Oder schlicht die Ohnmacht einer Gesellschaft, die den Mut zur Konfrontation mit dem Religiösen längst verloren hat? Wenn Gott Allmächtigkeit beansprucht, braucht er keine Anwälte. Wer ihn verteidigen will, betreibt nicht Rechtsprechung, sondern Stellvertretungstheater mit inquisitorischem Bühnenbild.

Cancel Culture – Die moralische Inquisition im Twitterformat

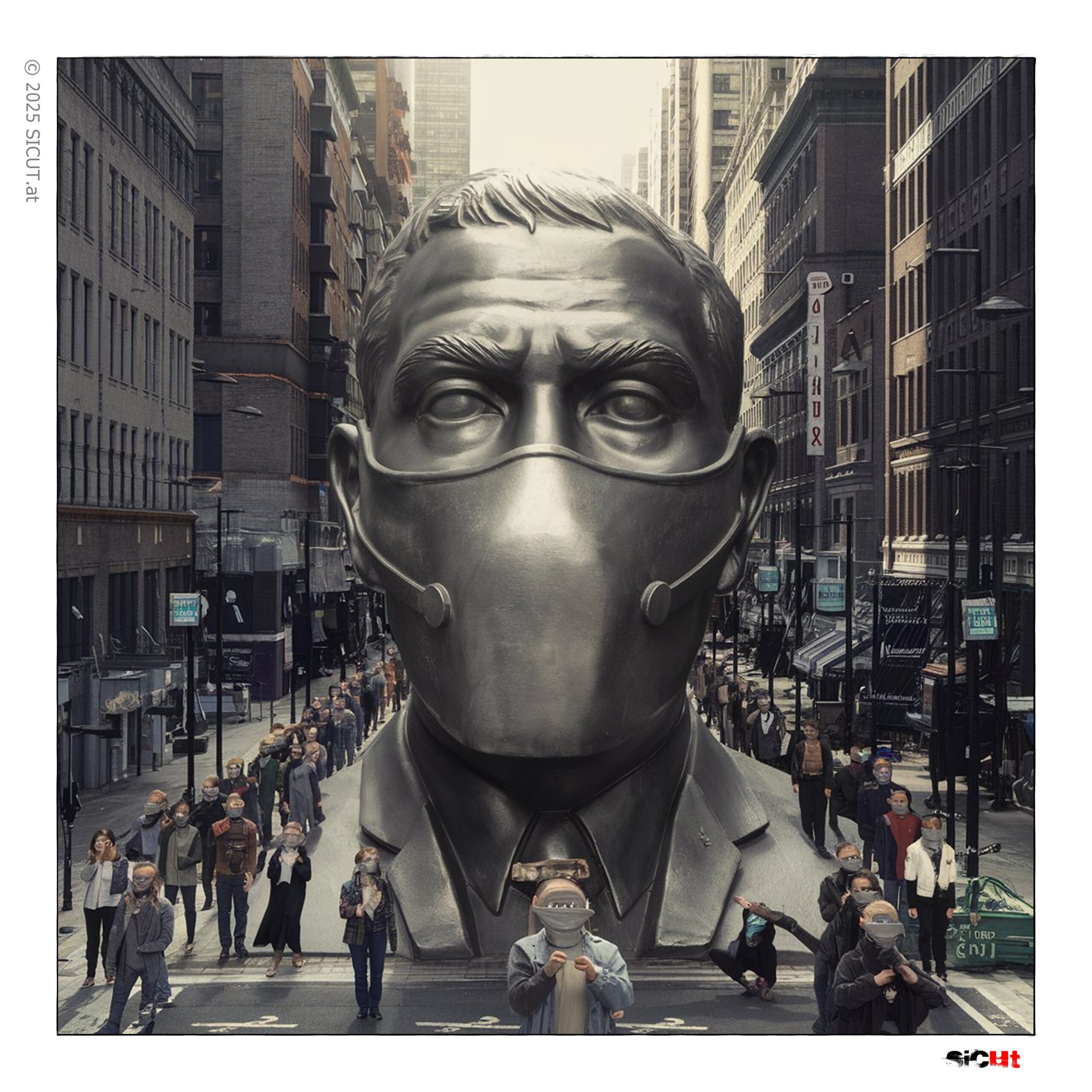

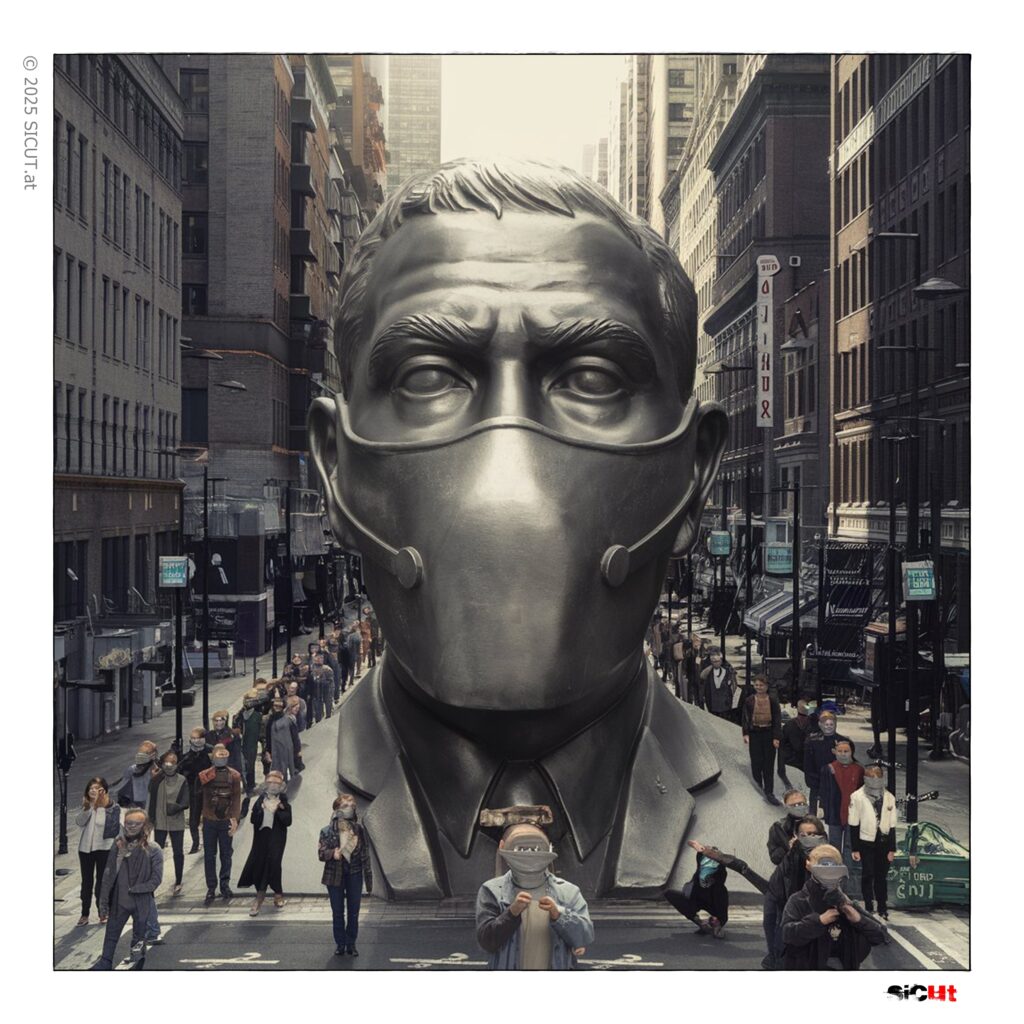

Die Guillotine der Gegenwart ist nicht aus Stahl, sondern aus Likes und Empörung gebaut. Wer heute öffentlich über Religion spottet, wird nicht mehr verbrannt – er wird gelöscht. Cancel Culture ist das digitalisierte Pendant zur mittelalterlichen Ketzerverfolgung, nur effizienter, schneller, global. Die moralische Empörung ist dabei keineswegs beschränkt auf konservative Glaubenswächter – auch progressive Milieus zeigen eine fast religiöse Intoleranz gegenüber Abweichung vom jeweils gültigen Dogma. Der Gläubige zürnt über die Karikatur Mohammeds, der postmoderne Aktivist über den falschen Genderstern.

So entsteht eine neue Priesterkaste: Social-Media-Moralisten, die über Likes richten und über Karrieren urteilen. Ihre Liturgie besteht aus Hashtags, ihre Beichte aus Entschuldigungs-Statements im PR-Deutsch. Und während der Glaube an Gott vielerorts schwindet, wächst der Glaube an die eigene moralische Unfehlbarkeit ins Gigantische. Die Cancel-Culture ist die säkulare Variante religiöser Intoleranz – ein Kreuzzug gegen alles, was stört, provoziert, zum Denken zwingt. Und wie jede Form der Inquisition hinterlässt auch sie ein Trümmerfeld aus Angst, Selbstzensur und intellektuellem Stillstand.

Der säkulare Staat in der Defensive – Der Rückzug aus dem eigenen Territorium

Der säkulare Staat, einst stolze Errungenschaft der Aufklärung, hat sich zurückgezogen wie ein alternder Hausherr, der sich von seinen Mietern das Recht auf Hausordnung nehmen lässt. Aus Angst, intolerant zu erscheinen, wird Toleranz zur Selbstverleugnung. Aus Respekt vor Religion wird Demut – aus Demut Unterwerfung. Der Staat garantiert Glaubensfreiheit, traut sich aber nicht mehr, säkulare Prinzipien durchzusetzen. Kopftücher in der Justiz? Gebetsräume in Universitäten? Theologischer Einfluss auf Schulpläne? Alles eine Frage der „kulturellen Sensibilität“. Und während der Staat sich bemüht, jedem religiösen Gefühl gerecht zu werden, darf der Atheist zusehen, wie sein einst neutrales Gemeinwesen zum interreligiösen Wettstreitplatz verkommt.

Es ist die paradoxe Tragödie unserer Zeit: Der säkulare Staat verteidigt nicht mehr die Freiheit von Religion, sondern die Freiheit der Religion – und zwar so eifrig, dass er dabei seine ureigenen Grundlagen vergisst. Er schützt Glauben vor Kritik, statt Kritik vor Glaubensmacht. Und so mutiert die Republik zur neutralen Bühne eines metaphysischen Kasperletheaters, in dem Gott, Allah, Jahwe und das fliegende Spaghettimonster gleichberechtigt beleidigt sein dürfen – aber niemand mehr offen lachen darf.

Epilog: Die Freiheit der Lästerung ist der Stresstest der Demokratie

Man erkennt die Stärke einer offenen Gesellschaft nicht an ihren Gebetszeiten, sondern an ihrem Umgang mit Spott. Wer eine Karikatur nicht erträgt, wird eine Demokratie nie aushalten. Die Religionsfreiheit ist nur dann etwas wert, wenn sie auch den Unglauben schützt. Und der Respekt – der echte, aufrichtige Respekt – besteht nicht darin, alles heilig zu sprechen, sondern alles zur Diskussion zu stellen. Auch Gott. Vor allem Gott. Denn er, wenn es ihn denn gibt, sollte sich doch am wenigsten beleidigt fühlen – und vielleicht sogar ein wenig über uns lachen.