Wenn Bilder lügen, aber Gefühle gewinnen

Es gibt Bilder, die die Welt verändern – zumindest für einen Tweet lang. Bilder, die so erschütternd sind, dass sie jede Kausalität wegblasen wie ein Föhn einen Staubkorn: Ein Kind mit eingefallenen Wangen, aufgerissenen Augen, Haut wie Papier. Kein Kontext, keine Diagnose, kein Ursprung. Nur der Blick – direkt ins Gewissen einer westlichen Öffentlichkeit, die gelernt hat, sich schuldig zu fühlen, noch bevor sie überhaupt verstanden hat, worum es geht.

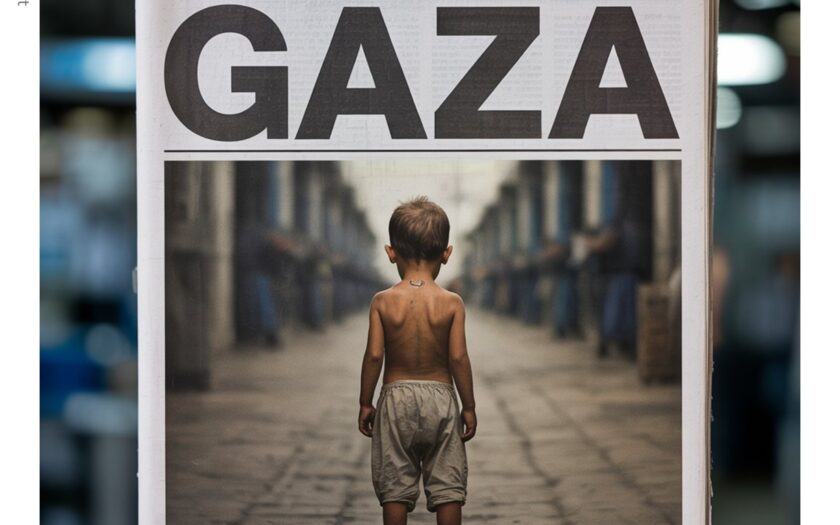

Und so kam es, dass Osama al-Raqab – fünf Jahre alt, palästinensisch, schwerkrank – zum tragischen Posterboy einer medialen Moralkampagne wurde, die mit Fakten ungefähr so viel anfangen kann wie ein Influencer mit Differenzialrechnung. Die italienische Zeitung Il Fatto Quotidiano setzte Osamas Bild auf die Titelseite, rahmte es mit Pathos, druckte den Holocaust als Subtext dazu, und zündete damit ein moralisches Inferno. „Ist das ein Kind?“ fragte man – rhetorisch natürlich – und meinte damit: „Schaut hin, ihr Schweine, ihr steht auf der falschen Seite der Geschichte.“

Was man nicht erwähnte: Osama leidet an Mukoviszidose. Keine Bombe, keine Blockade, keine kalorienfeindliche israelische Hungerpolitik, sondern schlicht eine genetische Krankheit, die – in Ermangelung medizinischer Versorgung – zu genau den Symptomen führt, die auf dem Foto zu sehen sind. Der Skandal also: kein Hungertod, sondern die vorsätzliche Verwechslung einer Krankheit mit einem Kriegsverbrechen.

Der Skandal hat kein Interesse an der Wahrheit – nur an der Wirkung

Wenn der Journalismus zur Priesterschaft wird, ist das Faktum nur noch störender Ketzerlärm. In der neuen Liturgie des Leids gilt allein das Bild, nicht seine Herkunft. Es geht nicht um das, was passiert ist, sondern darum, wie es aussieht, wohin es passt und wem es nützt. Wahrheit ist in dieser Dramaturgie nur dann willkommen, wenn sie dem Narrativ dient. Ansonsten gilt: Fakten stören, Zweifel zerschellen am moralischen Beton.

Und dann kam – wie immer – die Realität. Die Realität, dieses fiese kleine Biest mit seinen Nebensätzen und Komplikationen: Osama lebt. Er wurde längst evakuiert. Von Israel – dem angeblich alles blockierenden Besatzungsteufel – in Kooperation mit Italien, das, man glaubt es kaum, offenbar nicht nur Slogans, sondern auch Flugzeuge hat. Über 700 Palästinenser wurden so in Sicherheit gebracht. Nicht durch internationale Empörung, sondern durch stille Diplomatie und reale Infrastruktur.

Aber das passte dann irgendwie nicht mehr auf die Titelseite.

David gegen das Narrativ – der Journalist als Nestbeschmutzer

Der zweite Fall, ebenfalls ein Kind, ebenfalls skelettiert, ebenfalls totgeschwiegen, wenn es unbequem wird. Mohammed Zakariya al-Matouq, 18 Monate alt, wurde mit dem ikonografischen Eifer eines säkularisierten Kreuzritters zum Symbol des Hungers in Gaza erhoben – von „Der Zeit“, von Twitter, von der moralisierenden Masse. Nur ein Problem: Das Foto war veraltet. Die Information: längst überholt. Das Kind? Kein Beweis für eine „flächendeckende Hungersnot“, sondern für den selektiven Einsatz von Bildern zur emotionalen Manipulation.

Und dann war da noch David Collier. Ein Journalist, Brite und Israeli, was ihn doppelt disqualifiziert im Wettbewerb um westliche Mitgefühlskompetenz. Er machte das, was Journalisten früher mal taten: recherchieren, überprüfen, widersprechen. Und wurde prompt zum Paria erklärt. Denn in der neuen Moralökonomie gilt: Wer Propaganda enttarnt, ist selbst ein Propagandist. Wer das Narrativ stört, stört die Ordnung. Und wer sich weigert zu weinen, hat keinen Platz mehr in der Debatte.

Die letzte Schlacht: Moral gegen Aufklärung

Es ist eine Ironie der Zeit, dass sich gerade jene, die sich als moralische Avantgarde inszenieren, der Aufklärung verweigern. Dass jene, die sich mit Primo Levi schmücken, seine Warnung ignorieren: dass Entmenschlichung nicht nur durch Gewalt, sondern auch durch Verklärung geschieht. Denn was ist es anderes, als eine Form moralischer Instrumentalisierung, wenn das Bild eines kranken Kindes mit einem Holocaust-Vergleich aufgeladen wird – nicht um das Kind zu schützen, sondern um einen politischen Gegner zu dämonisieren?

„Ist das ein Kind?“ Ja. Aber nicht dein Symbol. Nicht dein Hebel für Schuldzuweisung. Nicht dein moralischer Kurzschluss. Es ist ein Kind mit einer Krankheit, in einem Kriegsgebiet, in einer Welt, die komplizierter ist als ein Instagram-Post.

Der wahre Skandal ist nicht, dass Osama unterernährt ist. Der Skandal ist, dass sein Leid benutzt wird – nicht um zu helfen, sondern um zu hetzen.

Schlussakkord einer verlogenen Rührungsgesellschaft

Der Journalismus ist nicht tot. Er wurde übernommen – von PR-Abteilungen, Twitter-Mobs und moralischen Hysterikern mit Presseausweis. Die Bilder, die heute um die Welt gehen, sind oft keine Fenster zur Wirklichkeit mehr, sondern Projektionsflächen kollektiver Affekte. Man will sich empören, also findet man ein Bild. Man will Schuld verteilen, also erfindet man eine Geschichte dazu. Die Realität wird dabei nicht geleugnet – das wäre zu plump. Sie wird selektiert, dekoriert, choreografiert.

So stirbt der Journalismus nicht durch Zensur, sondern durch Selbstaufgabe. Die Redaktion als moralischer Kampfraum, der Fakten nur duldet, wenn sie nicht stören. Die Öffentlichkeit als Bühne für eine Empörung, die keine Aufklärung will – sondern nur Feindbilder, die gut fotografierbar sind.

Vielleicht ist es Zeit, sich daran zu erinnern, was Journalismus einmal war: ein Dienst an der Wahrheit, nicht an der Erregung. Vielleicht ist es Zeit, wieder zu fragen: Was ist wirklich passiert? Und vielleicht ist es an der Zeit, aufzuhören, kranke Kinder zu heiligen Bildern zu machen – und stattdessen über ihre Krankheiten, ihre Flucht, ihre Medizin zu sprechen.

Aber das verkauft sich halt nicht so gut.