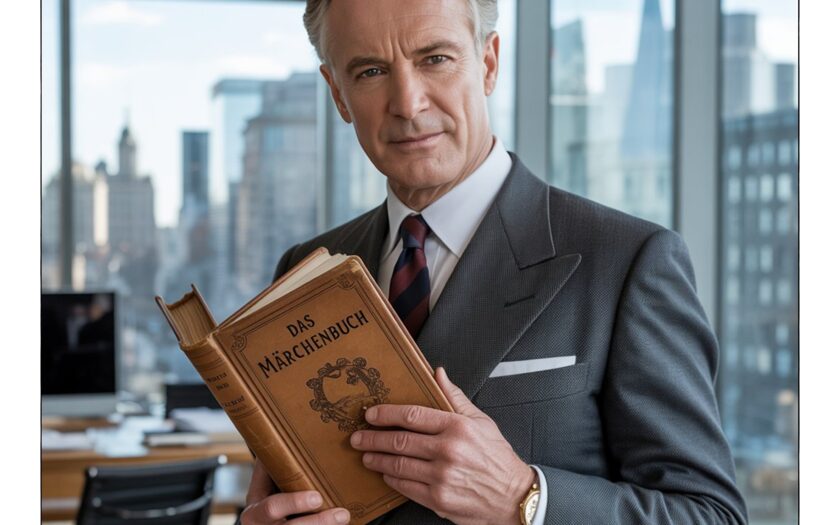

Die Kunst der Erinnerung in Zeiten der Amnesie

Historiker sind Lügner mit Fußnoten.

Das klingt böse, ist aber nur der Versuch, ehrlich zu sein – was in unserer Epoche schon als subversiver Akt gilt. Wenn man dereinst auf die ersten Jahrzehnte des 21. Jahrhunderts zurückblickt, wird man feststellen, dass wir es nicht etwa an technischen Möglichkeiten, wissenschaftlichem Fortschritt oder Daten mangeln ließen – sondern an Mut, sie zu benutzen. Stattdessen gaben wir uns einer Art ideologisch gepflegtem Gruppentheater hin, in dem alle dieselben fünf Mythen nachsprachen, während draußen, im zugigen Wind der Wirklichkeit, die Kulissen schon lange schwankten.

Andere Epochen hatten ihre Etiketten: Biedermeier, Gründerzeit, Wirtschaftswunder. Wir hingegen werden uns wohl damit abfinden müssen, dass spätere Generationen unsere Ära das „Zeitalter der fünf großen Lügen“ nennen werden – oder, je nach Schulbuchversion, die „Phase der moralisch notwendigen Wahrheiten“. Denn was die eine Generation Lüge nennt, nennt die andere schlicht Haltung.

Lüge 1: Das Klima – Wenn der Weltuntergang sich verspätet

Seit Jahrzehnten war es das Lieblingshobby ganzer Politikergenerationen, den Weltuntergang nicht nur zu prophezeien, sondern ihm auch jährlich eine neue Deadline zu setzen. Immer so in etwa zehn bis zwölf Jahre entfernt – weit genug, um nicht sofort geprüft zu werden, nah genug, um Panik zu erzeugen. Die Bilder: Eisbären, die angeblich ertrinken, obwohl sie nachweislich ausgezeichnete Schwimmer sind. Der Kölner Dom, der bis zum Jahr 2020 unter Wasser stehen sollte, wobei der Rhein offenbar schneller steigt als der Meeresspiegel.

Doch als sich die Wirklichkeit nicht fügte, erfand man den rhetorischen Rettungsring: aus „Global Warming“ wurde „Climate Change“. Das ist so herrlich unpräzise, dass selbst ein kühler Sommer als Beweis für die Erwärmung dienen kann. Dass man damit auch die meteorologischen Launen der letzten 4,5 Milliarden Jahre unter den Verdacht menschengemachter Verschwörung stellen könnte, war nur ein kleiner Nebeneffekt.

Lüge 2: Fukushima – Die Apokalypse, die nicht stattfand

2011 also: Tsunami, 18.000 Tote, Trümmerlandschaften. Ein Desaster biblischen Ausmaßes – und doch nicht dramatisch genug für jene, die stets den atomaren Teufel an die Wand malen wollen. Also wurden kurzerhand sämtliche Toten auf das Konto des Kernkraftwerks gebucht, als hätte ein explodierender Reaktor in Godzilla-Manier durch die Küstenstädte gefegt.

Dass offizielle UN-Gremien schon bald feststellten, dass nur eine einzige Person am Reaktorunfall selbst starb, hinderte die Nachrichtenlandschaft nicht im Geringsten daran, weiter den Mythos von den „18.000 Strahlenopfern“ zu kultivieren. Schließlich lebt eine gute Katastrophe nicht von Zahlen, sondern von der Wiederholung.

Lüge 3: Die sonnenwarme Illusion von Gratisenergie

„Eine Kugel Eis pro Monat“ – das war der Preis, der uns für die Energiewende versprochen wurde. Hätten sie gleich gesagt „Goldene Kugel, handgeschnitzt von Fabergé“, wäre man der Wahrheit näher gewesen. Tatsächlich stieg der Strompreis in Höhen, die selbst Astronauten für leicht übertrieben hielten.

Die Landschaft ist heute gespickt mit gigantischen Windrädern, die aussehen, als hätten intergalaktische Zivilisationen ihre Mixerblätter zum Trocknen aufgestellt. Photovoltaikfelder erstrecken sich wie spiegelnde Schuppenpanzer über Äcker, auf denen früher Weizen wuchs. Die Versprechen von damals wirken im Rückblick wie Werbeslogans für eine Diät, bei der man angeblich „alles essen kann“ – und am Ende isst man nur noch das eigene Erspartes.

Lüge 4: Die „Pandemie der Ungeimpften“ – und der verschlossene Diskurs

Es ist das klassische Rezept: Man erkläre eine Gruppe von Menschen zur Ursache allen Übels, versieht sie mit einem knackigen Schlagwort – „Ungeimpfte“ – und rechtfertigt damit jede Form von Ausgrenzung. Dass die wissenschaftliche Basis dieser Behauptung bald in sich zusammenfiel wie ein billiger Pavillon im Herbststurm, war kein Grund, die Erzählung zurückzunehmen.

Heute weiß man: Die politischen Entscheidungen dieser Zeit hatten so viel mit medizinischer Objektivität zu tun wie Horoskope mit Astrophysik. Kritiker wurden nicht nur ignoriert, sondern systematisch vernichtet – beruflich, gesellschaftlich, medial. Man wollte keinen Diskurs, man wollte Gehorsam. Und man bekam ihn – wenn auch um den Preis einer bleibenden Erosion des Vertrauens in staatliche Autorität.

Lüge 5: Die Migration als Universallösung

Einwanderung, so versprach man uns, werde nicht nur den Fachkräftemangel beheben, sondern auch das Rentensystem retten, kulturelle Vielfalt bringen und alles irgendwie bunter machen. Was man vergaß zu erwähnen: dass ein funktionierendes Integrationsmodell nicht aus dem bloßen Überschreiten einer Grenze besteht.

Historische Beispiele wie die US-Immigration im späten 19. Jahrhundert zeigen: Wer sich einer neuen Gesellschaft anschließt, muss nicht nur Rechte genießen, sondern auch Pflichten übernehmen. Wer aber aus einer Einwanderungspolitik ein Sozialprogramm macht, das keine Anstrengung erfordert, darf sich nicht wundern, wenn die Anziehungskraft weniger bei zukünftigen Nobelpreisträgern liegt als bei solchen, die schlicht einen Ort suchen, an dem der Kühlschrank voll ist.

Epilog: Wieviele Finger?

In Orwells 1984 lernt Winston, dass die Wahrheit nicht zählt, wenn die Partei eine andere Version vorgibt. „Wie viele Finger siehst du?“ – „Vier.“ – „Falsch. Fünf.“

Heute funktioniert das eleganter: Der Fernseher sagt dir, es seien 38 Grad, während du im Pullover frierst. Du sagst „38 Grad“, nicht, weil du es glaubst, sondern weil du weißt, dass es bequemer ist. Die Wahrheit hat gegen die Annehmlichkeiten der Lüge keine Chance – solange die Lüge warmhält.