Der letzte Tango in Berlin

Es war einst Cicero, der große Redner, Philosoph und unverstandene Prophet der römischen Republik, der den legendären Satz formulierte: „Je näher der Zusammenbruch eines Imperiums rückt, desto verrückter sind seine Gesetze.“ Nun, wenn Cicero die heutige Bundesrepublik sehen könnte, insbesondere die hochmodernen Fortschritte im Bereich des „Selbstbestimmungsgesetzes“, würde er vermutlich mit einem resignierten Nicken und einem müden Lächeln bemerken, dass er wohl damals schon alles gesagt hat, was es über den Verfall der Zivilisation zu sagen gibt. Doch widmen wir uns einem aktuellen Thema: dem Gesetz, das die Grenzen zwischen Biologie, Identität und, ja, schierer Fantasie verwischt. Wer hätte gedacht, dass wir eines Tages den „Selfie-Staat“ erleben würden, in dem Identität genauso flexibel ist wie ein Smartphone-Filter?

Die Gesetzgeber als Zirkusdirektoren

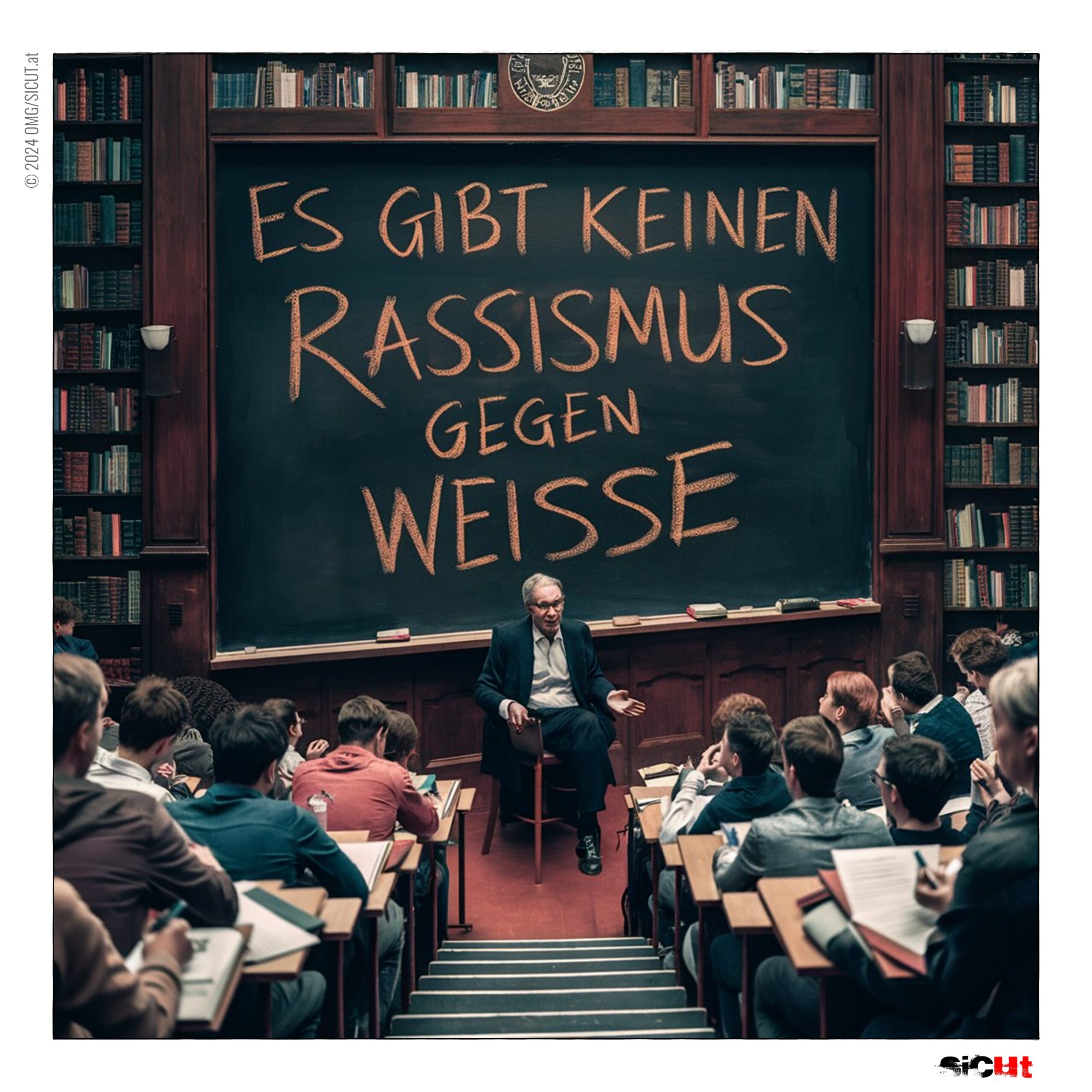

Es ist wirklich erstaunlich, wie schnell sich die Legislative heutzutage in ein Panoptikum des Absurden verwandeln kann. Einst gab es noch ein festes Verständnis von Identität, ein Fundament aus Biologie, Geschichte und Philosophie. Doch heute, meine Damen und Herren, erleben wir die Renaissance des magischen Denkens. Mit dem Selbstbestimmungsgesetz können Sie nun Ihre Identität so oft wechseln, wie Sie Ihre Unterwäsche austauschen – nur mit weniger Aufwand. Ein simpler Gang zum Standesamt, eine Unterschrift – und voilà! Sie sind plötzlich jemand ganz anderes. Mann, Frau, irgendetwas dazwischen, davor oder danach – alles ist möglich, und das ganz ohne ärztliches Gutachten oder gar psychologische Beratung. Warum auch? Der Weg zu sich selbst ist schließlich kein wissenschaftlicher Prozess mehr, sondern eine willkürliche Entscheidung in einem Verwaltungsformular. Man könnte fast meinen, Kafka habe das Drehbuch geschrieben, während er eine Drogenkur in den späten 2020er Jahren durchlief.

Ach, die alte Hexe!

Einst war Biologie ein unbequemes Hindernis. Etwas, das im Weg stand, wenn man versuchte, die Welt in willkürliche soziale Konstrukte zu zerlegen. Aber keine Sorge, das Selbstbestimmungsgesetz hat uns endlich von diesen fiesen Fesseln der Realität befreit! Es ist wie ein freundlicher Mittelfinger an die Evolution, ein herzhaftes „Danke, aber nein danke“ an Darwin und seine Anhänger. Wer braucht schon Chromosomen, wenn man staatliche Formulare hat? Cicero hätte bei so viel Fortschritt sicherlich Tränen der Rührung vergossen. Nicht aus Freude, sondern aus einer Mischung aus Unglauben und bitterem Gelächter.

Und so entfernen wir uns nicht nur von der Realität, sondern auch von der Wissenschaft. Die Gene? Unwichtig. Die Anatomie? Überbewertet. Die Geschlechtsmerkmale? Pah! Wer braucht schon Fakten, wenn es Gefühle gibt? Das ist das neue Credo, das uns die Gesetzgeber predigen: Du bist, was du fühlst, und das so oft und so schnell, wie du willst. Als nächstes kommt vielleicht das Gesetz zur spontanen Artverwandlung: „Heute fühle ich mich wie ein Adler.“ Perfekt, hier sind Ihre Flügel, guten Flug!

Der Staat als Wunschmaschine

Aber der eigentliche Spaß beginnt doch erst, wenn wir uns die tiefen Implikationen dieses Gesetzes ansehen. Wenn Geschlecht und Identität zu variablen Größen werden, wird der Staat zu einer Wunschmaschine. Er erfüllt Ihre tiefsten Träume auf dem Papier – solange Sie rechtzeitig Ihre Formulare einreichen. Die Bürokratie wird zum wahren Schöpfer Ihrer Existenz. Was früher Priester, Philosophen oder vielleicht sogar Ärzte über Jahrtausende hinweg definierten, erledigt heute ein Sachbearbeiter mit einem Stempel. Es ist eine regelrechte postmoderne Revolution: Die Metaphysik in die Hände der Verwaltung legen und hoffen, dass niemand merkt, wie absurd das alles ist.

Wer die Kraft dieses bürokratischen Wunders noch immer unterschätzt, dem sei gesagt: Stellen Sie sich vor, Sie könnten Ihr Geschlecht, Ihre Identität und vielleicht bald auch Ihr Alter und Ihre ethnische Herkunft nach Belieben wechseln. Willkommen in einer Welt, in der die Grenzen des Realen nach Belieben gedehnt werden können. Ist das der Fortschritt, den Cicero meinte? Wohl kaum. Aber es ist sicher der Fortschritt, den wir verdient haben.

Wenn alles möglich ist, wird alles egal

In diesem gesetzgeberischen Wunderland, in dem jeder nach Belieben seine Identität wechseln kann, stellt sich die Frage: Wenn alles möglich ist, was bleibt dann noch wichtig? Wenn das Gesetz es uns erlaubt, unsere tiefste biologische Existenz in ein simples Häkchen auf einem Formular zu verwandeln, entwertet es dann nicht die Bedeutung dieser Existenz? Ein Mann zu sein, eine Frau zu sein – was bedeutet das noch, wenn es nichts weiter als eine administrative Entscheidung ist, vergleichbar mit der Auswahl eines Passwortes auf einem neuen Konto?

Es ist die bittere Ironie des Liberalismus im 21. Jahrhundert: Indem er uns immer mehr Möglichkeiten gibt, raubt er uns das, was einst Halt und Bedeutung gab. Wenn alles veränderbar ist, wird nichts mehr konstant. Und in dieser schillernden Welt der unendlichen Optionen bleibt am Ende nichts als Leere. Cicero hätte dies als Vorboten des Zusammenbruchs erkannt, als das letzte Zucken eines Imperiums, das vor lauter Freiheiten den Boden unter den Füßen verliert.

Der imperiale Wahnsinn

Was Cicero in seiner Weisheit bereits erkannte, zeigt sich heute deutlicher denn je: Wenn eine Gesellschaft beginnt, ihre grundlegenden Fundamente zu untergraben, wird der Weg in den Abgrund unausweichlich. Die römische Republik brach nicht von heute auf morgen zusammen. Es begann mit einer Erosion der Werte, einer Verwirrung der Gesetze, die irgendwann so bizarr wurden, dass sie sich gegen das eigene Gemeinwohl richteten. Nun, Cicero würde zweifellos in Berlin oder Brüssel heute das gleiche Trauerspiel sehen: Eine Politik, die mit ihrer eigenen Komplexität nicht mehr klarkommt und immer radikalere, unlogischere Gesetze produziert, um den Verfall zu verdecken.

Das Selbstbestimmungsgesetz ist nicht das erste und wird auch nicht das letzte Beispiel dieses Phänomens sein. Es ist ein Symptom, ein Zeichen eines tiefer liegenden Problems: die Zerstörung des Realen zugunsten eines gefährlichen Individualismus, der so weit geht, dass er sich selbst ad absurdum führt. Wie lange wird es noch dauern, bis der Staat auch die letzte Grenze des Realen einreißt und uns das ultimative Gesetz präsentiert: „Sie sind, wer auch immer Sie sein wollen, so oft Sie wollen, bis der Zusammenbruch eintritt.“

Die Zukunft gehört der Bürokratie

Cicero mag tot sein, aber seine Warnungen hallen in den Gesetzesfluren unserer heutigen Zeit wider. Der Niedergang eines Imperiums beginnt nicht mit einem lauten Knall, sondern mit einer Reihe stiller, seltsamer Gesetze, die immer verrückter und undurchsichtiger werden. Das Selbstbestimmungsgesetz ist nur ein weiteres Kapitel in dieser langen Geschichte des Wahnsinns. In einer Welt, in der nichts mehr feststeht und alles im Fluss ist, bleibt die Frage: Werden wir rechtzeitig aufwachen, oder tanzen wir weiter auf den Ruinen unserer eigenen Vernunft?

Eines ist sicher: Der Zirkus ist noch lange nicht vorbei.

Quellen und weiterführende Links

- Cicero, Marcus Tullius. De re publica. Übersetzt und kommentiert von James Zetzel. Cambridge University Press, 1995.

- Mohr, Alexander. „Das Selbstbestimmungsgesetz und die Auswirkungen auf das deutsche Rechtssystem.“ Zeitschrift für Rechtspolitik, 2023.

- Kelle, Birgit. Gender Gaga: Wie eine absurde Ideologie unseren Alltag erobern will. Adeo Verlag, 2017.

- Schubert, Simon. „Postmoderne Identitätspolitik und die Auflösung des Subjekts.“ Philosophische Rundschau, 2022.

- Beck, Ulrich. Risikogesellschaft: Auf dem Weg in eine andere Moderne. Suhrkamp, 1986.

Für alle, die dem Wahnsinn noch nicht genug gefrönt haben: Willkommen in der Welt der postfaktischen Gesetze und der unendlichen Identitäten.