Fake News und Desinformation funktioniert nur in Ländern, wo Politiker und Medien ihre eigene Glaubwürdigkeit verloren haben

Es ist eine Ironie der Geschichte, dass ausgerechnet jene, die sich als Fackelträger der Wahrheit und Wächter der Demokratie inszenieren, am eifrigsten an ihrem eigenen Glaubwürdigkeitsverlust arbeiten. Politiker und Medien – zwei einst ehrwürdige Säulen der öffentlichen Ordnung – taumeln mittlerweile durch den Sumpf der Selbstgerechtigkeit und Skandalisierung, unfähig zu erkennen, dass ihr erbärmlicher Zustand nicht das Werk finsterer Mächte ist, sondern das Ergebnis ihrer eigenen Hybris.

Da stehen sie also, die Meinungsmacher und Würdenträger, fassungslos vor dem Scherbenhaufen ihrer Autorität, während sich das gemeine Volk, müde von unzähligen Widersprüchen, Manipulationen und offensichtlichen Lügen, kopfschüttelnd abwendet. Die größte Tragödie dabei? Sie begreifen nicht einmal, dass ihr Problem hausgemacht ist. Denn Fake News gedeihen nicht im luftleeren Raum – sie wurzeln in der Desillusionierung der Massen, die ihren sogenannten Leitfiguren längst nicht mehr vertrauen.

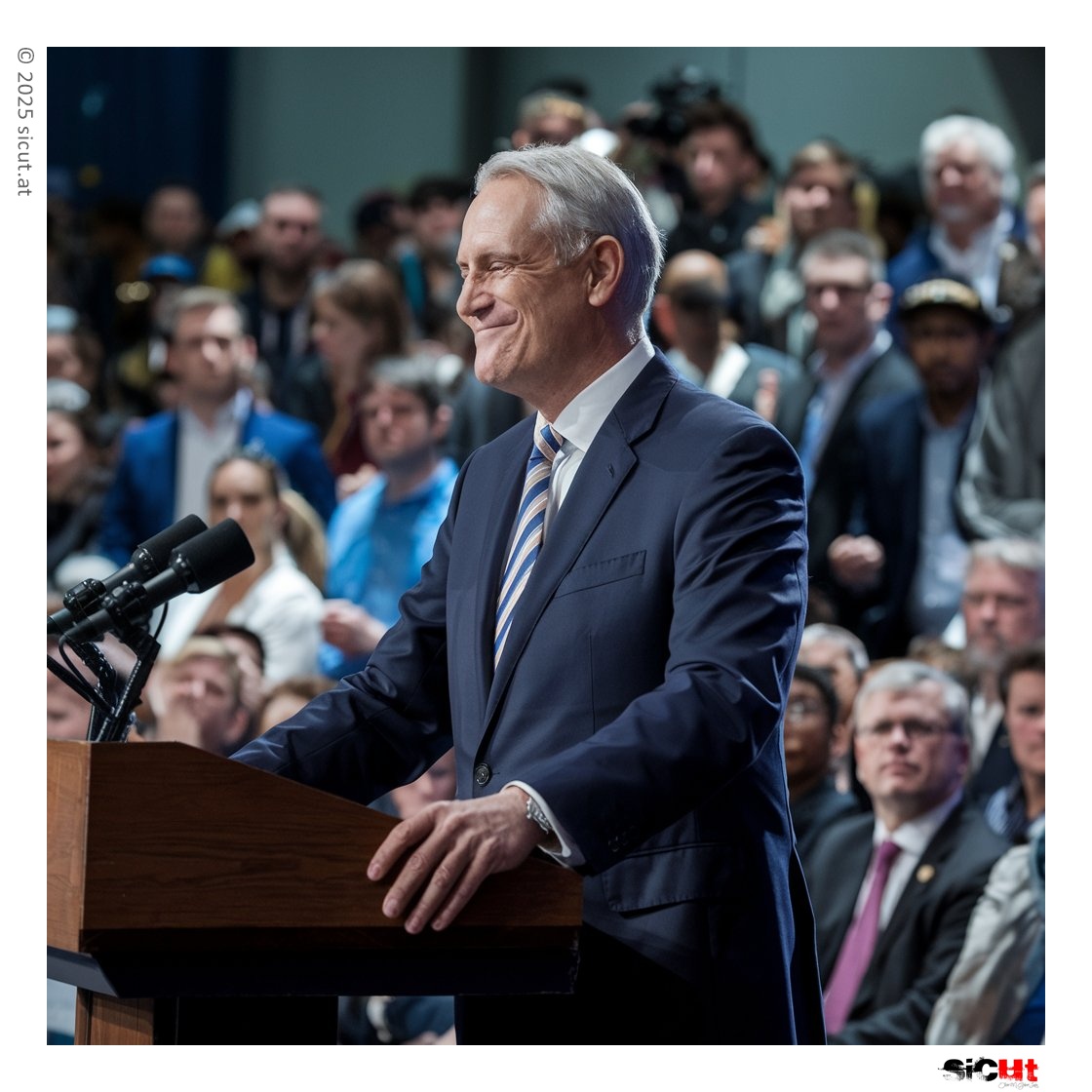

Die Kunst der Inszenierung – oder: Wie man sich selbst entlarvt

Es beginnt mit der Sprache. Einst war sie ein Werkzeug zur Differenzierung und Klärung. Heute dient sie vor allem der Moralisierung und Manipulation. Ein Politiker, der sich erwischen lässt, hat nicht einfach einen Fehler gemacht – er hat „versagt“. Ein Journalist, der eine unbequeme Meinung äußert, ist nicht nur umstritten – er ist ein „Gefährder der Demokratie“. In dieser aufgeheizten Atmosphäre gibt es nur noch Gut und Böse, nur noch Schwarz und Weiß.

Und genau hier setzt das Problem an: Wer ständig „Wahrheit“ predigt, aber selektiv informiert, wer sich als moralische Instanz inszeniert, aber doppelte Standards anlegt, der verliert auf lange Sicht jegliche Glaubwürdigkeit. Fake News entstehen nicht, weil das Volk dumm ist. Fake News entstehen, weil das Volk intuitiv spürt, dass es von offizieller Seite belogen wird. Und wenn die Wahrheit erst einmal als manipulierbar entlarvt wurde, dann öffnen sich die Tore für jede noch so absurde Alternative.

Der Preis der Arroganz: Die Geburt der Alternativrealitäten

Jahrelang predigten die selbsternannten Eliten, dass sie wüssten, was für die Gesellschaft am besten sei. Die Wirtschaft müsse „wachsen“, Kriege müssten „notwendig“ geführt werden, Freiheitsrechte müssten „temporär“ eingeschränkt werden. Und jedes Mal, wenn sie widerlegt wurden – sei es durch wirtschaftliche Krisen, gescheiterte Militärinterventionen oder übergriffige Maßnahmen –, erwarteten sie doch allen Ernstes, dass man ihnen weiterhin vertraut. Aber Vertrauen ist eine fragile Währung, und es hat sich abgenutzt wie eine überstrapazierte Kreditkarte.

In dieser Atmosphäre gedeihen die „alternativen Fakten“ prächtig. Denn wer einmal erkennt, dass die offiziellen Narrative mindestens genauso verzerrt sind wie die wildesten Verschwörungstheorien, wird sich irgendwann fragen: Warum sollte ich den einen glauben und den anderen nicht? Hier beginnt der eigentliche Erosionsprozess der Wahrheit – ein Zerfall, der nicht durch dunkle Machenschaften fremder Mächte, sondern durch die unersättliche Selbstgefälligkeit der herrschenden Klasse befeuert wird.

Der verzweifelte Kampf um Deutungshoheit

Nun stehen sie also da, die Kommentatoren und Experten, ratlos und entsetzt. Sie schimpfen über den „Populismus“, klagen über die „Verrohung der Debattenkultur“, warnen vor „Desinformation“. Doch in Wirklichkeit beklagen sie nichts anderes als ihren eigenen Bedeutungsverlust. Die Bürger informieren sich längst auf anderen Wegen, die Glaubwürdigkeit klassischer Medien liegt am Boden, und Politik wird zunehmend als Schauspiel entlarvt.

Anstatt sich mit Selbstkritik zu befassen, setzen die vermeintlichen Wahrheitswächter auf Repression: Zensurgesetze, Faktenchecker-Orgien, moralische Brandmarkung Andersdenkender. Sie merken dabei nicht, dass sie den Niedergang ihrer eigenen Deutungshoheit nur noch beschleunigen. Denn wer das Recht auf eigene Meinungen, auf Skepsis, auf Zweifel unterdrückt, dem glaubt man erst recht nicht mehr.

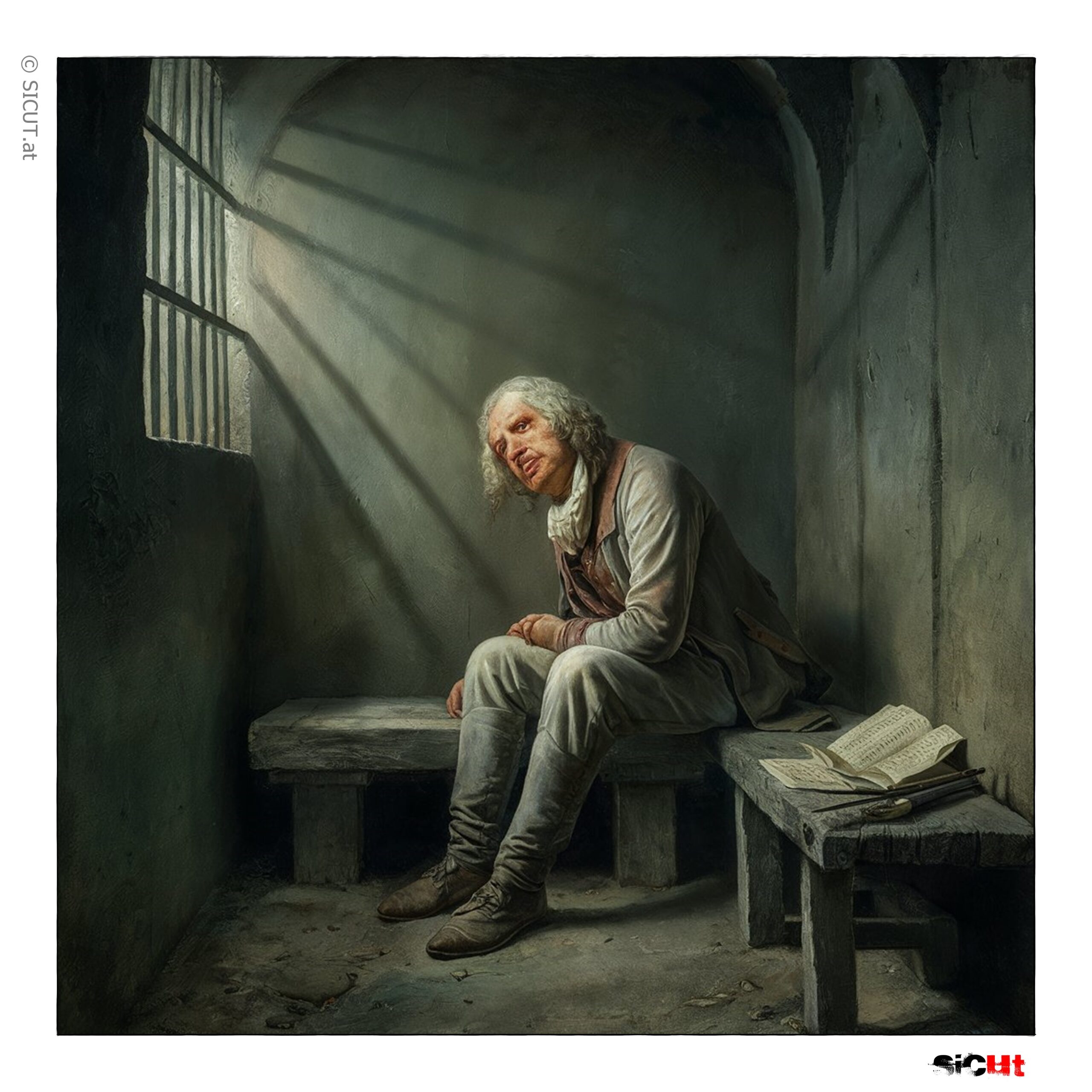

Die bittere Pointe: Das Vertrauen ist weg – und es wird nicht zurückkommen

Die Wahrheit ist eine paradoxe Geliebte: Wer sie zu sehr umklammert, wer sich selbst zum Alleinherrscher über sie erklärt, der verliert sie. Politiker und Medien haben ihre Glaubwürdigkeit über Jahrzehnte hinweg selbst demontiert. Das kann kein Faktenchecker und kein Gesetz der Welt mehr reparieren. Die Menschen wissen längst, dass sie es mit Berufsrednern und Inszenierungskünstlern zu tun haben. Und wer einmal erkennt, dass die Realität nicht von oben diktiert, sondern durch eigene Wahrnehmung erschlossen wird, der wird sich nicht mehr so leicht für dumm verkaufen lassen.

Fake News gedeihen, weil die Wahrheit korrumpiert wurde. Und in einer Welt, in der die Eliten selbst den Grundstein für ihre Irrelevanz gelegt haben, bleibt nur eine Frage offen: Wer glaubt eigentlich noch, dass das Problem bei den Falschnachrichten liegt – und nicht bei denen, die sie möglich gemacht haben?

Schreibe etwas…