Wenn die Zukunft pensioniert wird

Es gibt Momente in der Geschichte, die wirken so leise, dass man sie fast übersieht – und gerade deshalb sollte man zweimal hinschauen. Klaus Schwab, jener säulenheilige Prophet der globalisierten Steuerungskultur, jener hyperaktive Taktgeber einer Weltelite, die sich nie verläuft, weil sie alle Karten besitzt, hat das Zepter abgegeben. Mit 88 Jahren, einer Zahl so doppelt-unendlich wie sein Einfluss, zieht er sich zurück. Der Mann, der in Davos mehr Weltordnung formulierte als sämtliche G7-Gipfel zusammen, geht. Und die Welt, ach, sie wird es nicht merken. Denn wie bei allen gut funktionierenden Systemen ist das eigentliche Genie nicht mehr die Idee, sondern die Maschine. Der „Great Reset“ hat längst Autopilot.

Schwab, das muss man ihm lassen, war kein gewöhnlicher Globalist. Er war die Matroschka-Figur des Neoliberalismus – Professor, Unternehmer, Strippenzieher, Showmaster, Zyniker mit Menschenbild. Sein WEF war keine Konferenz, sondern eine sakrale Versammlung des vernetzten Kapitalismus. CEOs, Politiker, Intellektuelle, KI-Gurus und irgendwie auch Bono: alle lauschten ihm, wenn er sprach. Oder besser: intonierte. Denn Schwab sprach nie. Er deklarierte. Mit deutscher Präzision, mit schwerer Stimme, die klang, als hätte sie die Klimaanlage der Welt direkt verschluckt. Und jetzt also: Rücktritt. Oder sagen wir besser – strategischer Selbstausstieg.

Das Wasser gehört uns – und wer durstig ist, hat eben kein Geschäftsmodell

Wer aber nun die Nachfolge dieses Endgame-Druiden antritt, ist keine leere Marionette. Peter Brabeck-Letmathe, ehemaliger Nestlé-Chef, ein Mann, der weiß, dass die Welt zwar drei Viertel aus Wasser besteht, aber man daran nicht zwangsläufig jemanden teilhaben lassen muss. Brabeck, dieser Technokrat des Zuckerwassers, hat sich einst den Zorn der Wassersozialromantiker zugezogen, als er erklärte, dass Wasser kein öffentliches Gut sein solle, sondern – wie jede andere Ware auch – einem Marktpreis folgen müsse. Eine Ansicht, so kühl formuliert, dass selbst die Gletscher schmolzen, nur um aus dem Markt zu fliehen.

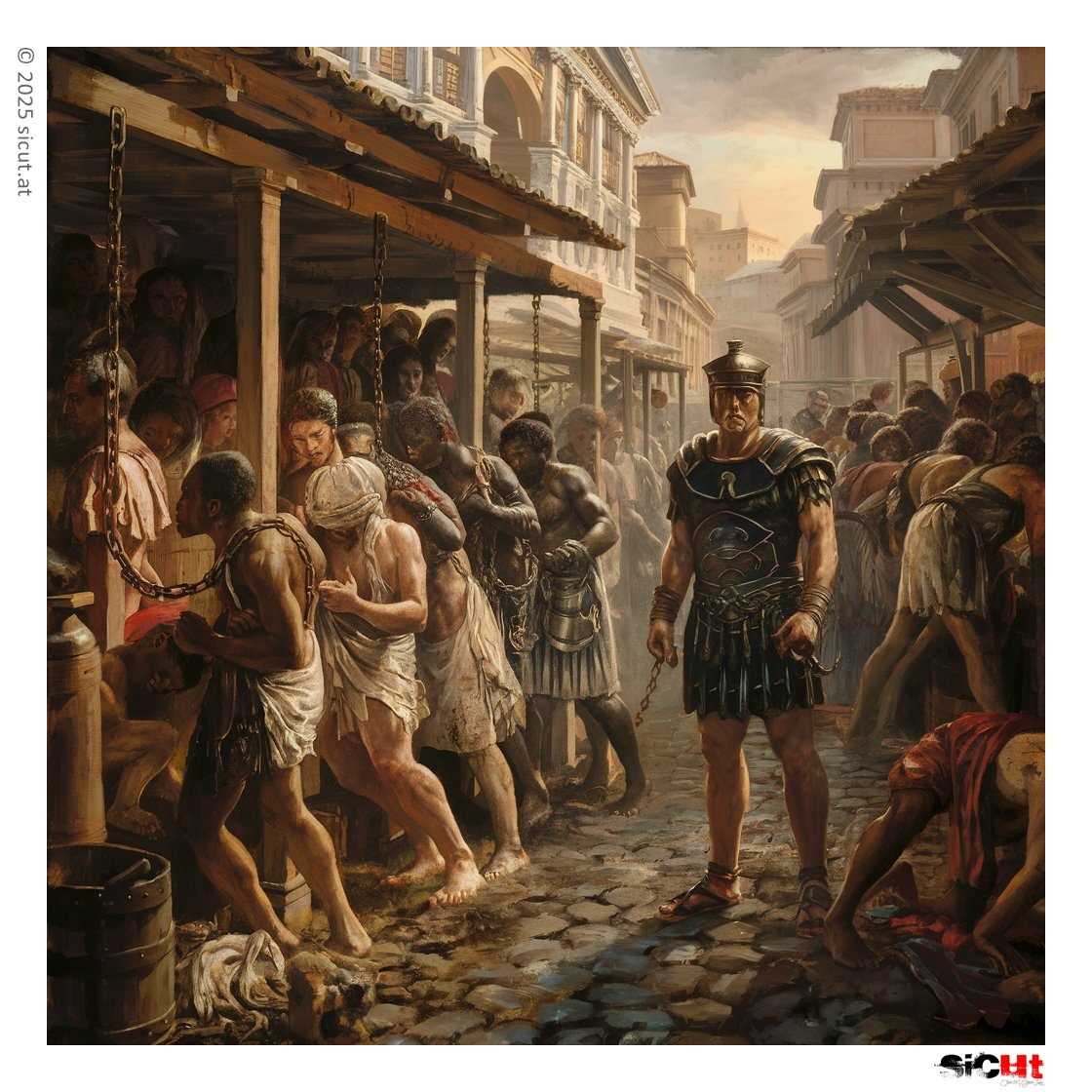

Aber machen wir uns nichts vor: Brabeck sagt nur, was viele längst denken. Die Zeit der Gemeingüter ist vorbei. Öffentliche Daseinsvorsorge? Ein Sentiment für Bibliothekare. Die neue Weltordnung ist ein Supermarkt mit Gesichtserkennung. Bildung, Gesundheit, Energie, Information – alles wird skaliert, bepreist, verkauft. Und nun auch das Wasser. Und zwar nicht als Menschenrecht, sondern als Premium-Abo. Wer also künftig am Brunnen steht und kein digitales Zahlungsmittel dabeihat, darf immerhin den Algorithmus bewundern, der sein Scheitern protokolliert.

Davos ist tot – lang lebe Davos!

Doch zurück zum Weltwirtschaftsforum. Der Abgang Schwabs ist, bei aller Rhetorik, kein Ende, sondern ein zyklisches Ereignis. Denn der Globalismus stirbt nicht. Er verlagert sich. Er tarnt sich. Er aktualisiert seine App. Die Gipfel der Zukunft finden vielleicht nicht mehr in Davos statt, sondern im Metaversum. Aber die Teilnehmerliste bleibt gleich: Der Hedgefondsmanager, die Verteidigungsministerin mit ESG-Profil, der Digitalnomade mit Blockchain-Ideologie und der Philosoph, der für alles eine Fußnote parat hat – inklusive zum Thema Fußnoten.

Brabeck wird das WEF nicht neu erfinden. Warum auch? Die Marke funktioniert. Wie Coca-Cola oder Waffenexporte. Man muss nur den Inhalt ab und zu an den Zeitgeist anpassen. Früher sprach man von „Public-Private Partnerships“, heute nennt man es „Multi-Stakeholder-Dialogue“. Früher nannte man es Lobbyismus, heute „Impact Investing“. Die Welt verändert sich nicht – sie wird nur eloquenter in ihrer Rechtfertigung. Und wer ein Problem damit hat, bekommt ein Panel.

Wem gehört die Zukunft? Spoiler: Nicht dir.

Der wahre Skandal am WEF war nie seine Existenz – sondern seine Selbstverständlichkeit. Man sitzt dort nicht, um Demokratie zu simulieren, sondern um sie zu optimieren. Nach oben. Dort wird nicht abgestimmt, sondern abgestimmt. Die Welt, so zeigt sich in Davos jedes Jahr aufs Neue, ist kein chaotisches Durcheinander, sondern ein einigermaßen gut funktionierendes Abo-Modell mit variablem Zugangscode. Und wer nicht drin ist, ist draußen. Punkt.

Brabeck ist der ideale Nachfolger, weil er keine Skrupel hat, sondern Kennzahlen. Weil er die Privatisierung der Lebensgrundlagen nicht als Rückschritt, sondern als Fortschritt sieht. Weil er weiß, dass Moral in PowerPoint-Slides immer nur eine Spalte ist – neben Umsatz und Risiko. Und weil er, vielleicht unbewusst, genau das lebt, was die neue globale Elite längst verinnerlicht hat: Die Welt ist nicht für alle da. Nur für die, die zahlen können. Für die anderen bleibt der Livestream.

Das letzte Glas Wasser gehört dem Algorithmus

Was bleibt also von Schwab, wenn der letzte Applaus verklungen ist und der letzte Panelist sein LinkedIn-Profil aktualisiert hat? Eine Welt, die gelernt hat, ihre Zukunft in Zahlenkolonnen zu pressen. Eine Welt, die ihre Hoffnungen an CEOs und KI-Cluster delegiert hat. Eine Welt, in der der Zugang zu Wasser, Luft, Bildung und Leben selbst nicht mehr durch Geburt, sondern durch Bonität bestimmt wird.

Herodot hätte gelacht. Oder geweint. Vielleicht beides. Denn während wir früher dachten, der Krieg sei das Ende der Zivilisation, wissen wir heute: Das Ende kommt leise, in Form eines Logins. Und wer dann durstig ist, kann ja den neuen CEO des WEF anschreiben. Vielleicht gibt’s einen Gratiscode fürs Probetrinken.