Einleitung ins Elend: Zwischen Zynismus und Zwangsoptimismus

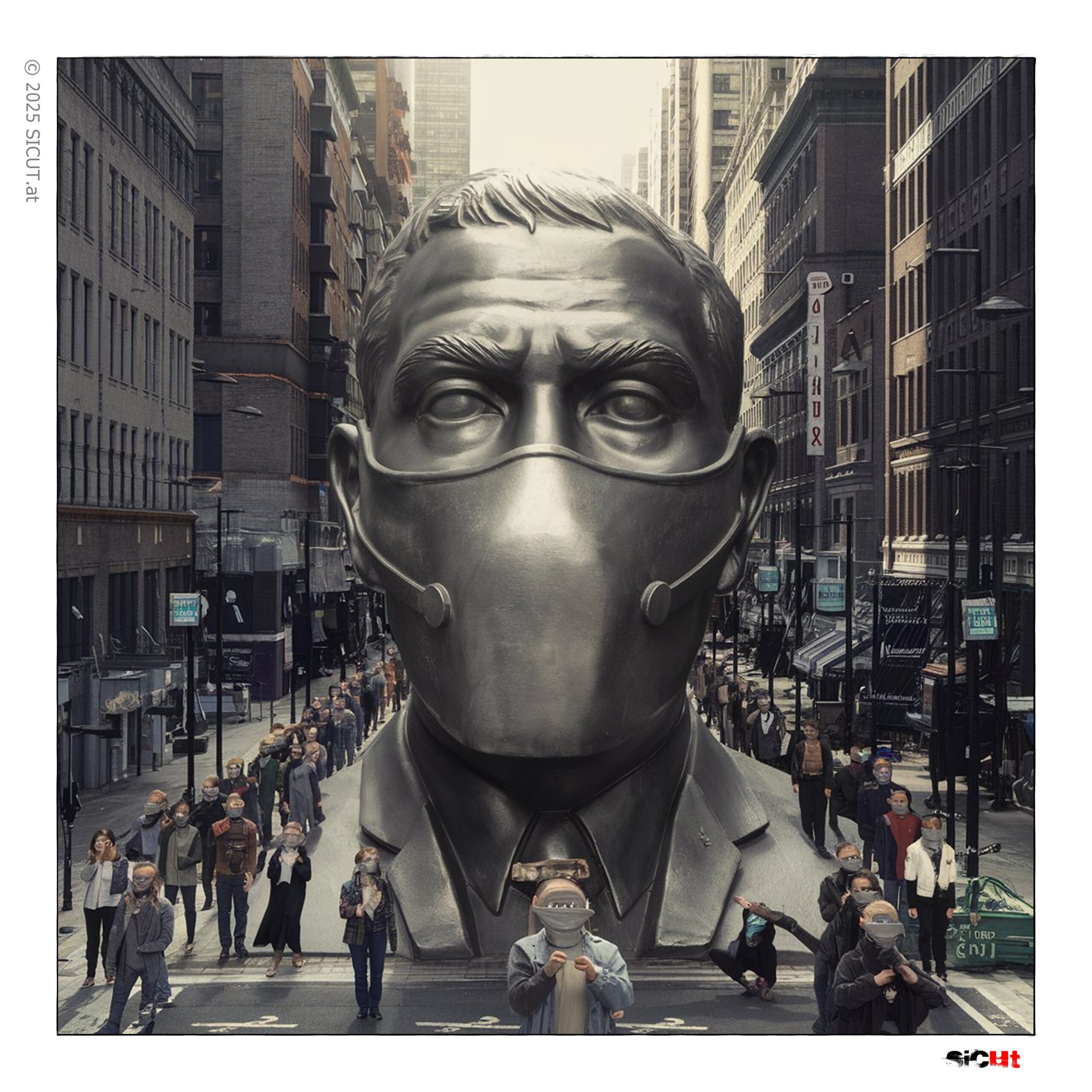

Vergebung ist eine noble Tugend, predigt man uns – im Kindergarten, im Theater, auf Klimakonferenzen. Doch der Satz „Vergib ihnen nicht, denn sie wissen, was sie tun“ steht wie ein Grabstein über der Gegenwart. Er ist kein Akt der Rachsucht, sondern eine Zustandsbeschreibung einer saturierten Gesellschaft, die in voller Absicht auf die Sprengladung tritt – nicht aus Unwissen, sondern aus Überzeugung. Wer heute glaubt, wir taumelten schlafwandelnd in den Untergang, unterschätzt die Entschlossenheit, mit der sich politische Eliten, medial hofierte Heilsbringer und moralisch gestählte Aktivisten ihren eigenen Illusionen hingeben. Es ist keine Tragödie aus Unkenntnis – es ist eine Groteske in voller Beleuchtung, ein Kult der Katastrophe mit Förderbescheid.

Die Elite der Ahnungsvollen – Wenn Verantwortung zur Pose wird

Man muss es ihnen lassen: Noch nie hat eine Gesellschaft so entschieden, so flächendeckend und so gut dokumentiert gegen ihre eigenen Interessen gehandelt. Minister, die sich als Klima-Vorhut inszenieren und dabei das Netz destabilisieren, Journalisten, die zwischen moralischer Erregung und kognitiver Dissonanz pendeln, und eine Zivilgesellschaft, die sich in der Dekarbonisierung ihres Gewissens wärmt, während draußen die Industrie abschaltet – sie alle wissen sehr wohl, was sie tun. Und genau das macht es so unerträglich.

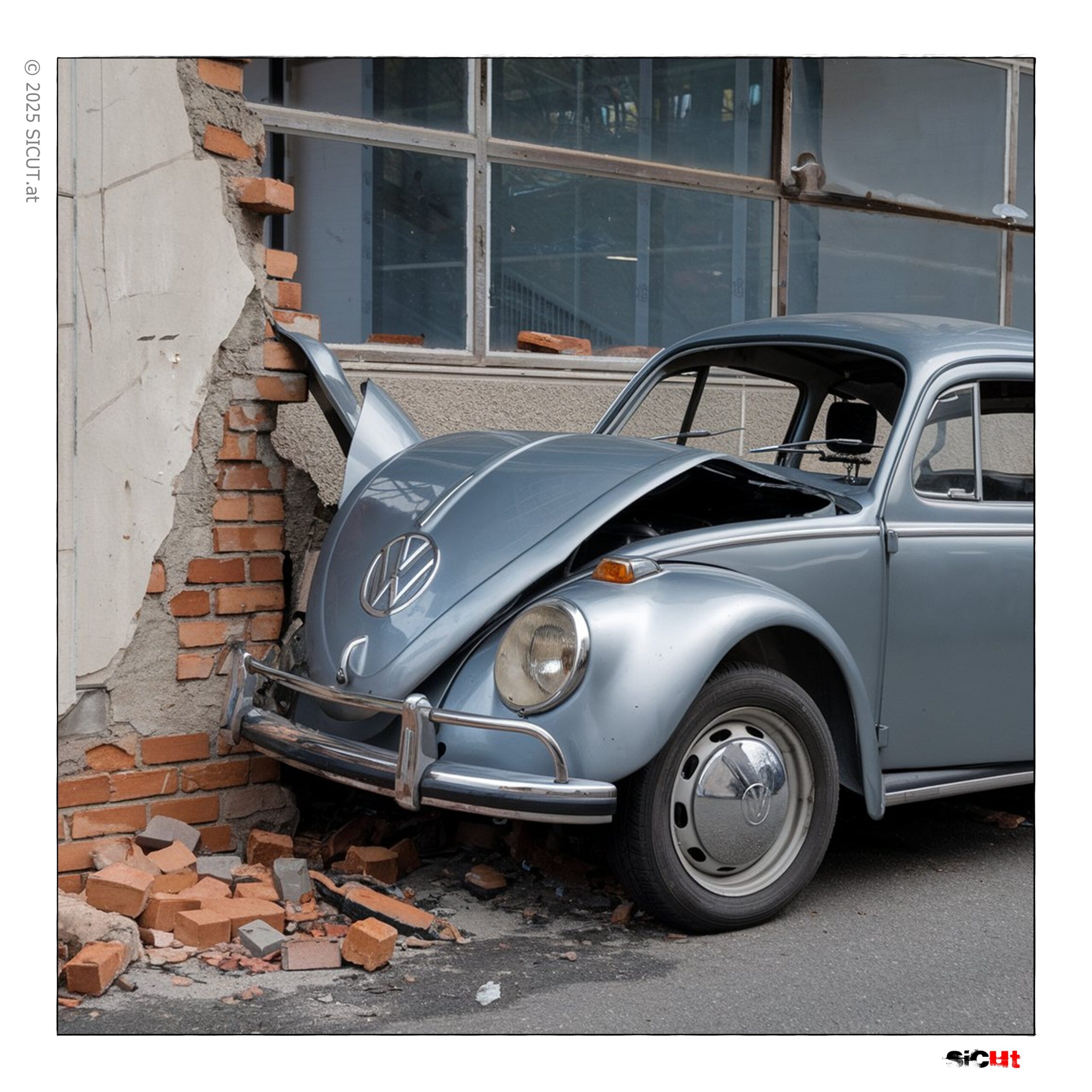

Verantwortung wurde zum Accessoire, zur Rhetorikverpackung in Talkshows und Tweets, während die Wirklichkeit draußen längst das Brennglas auf das legt, was aus den Laboren der postfaktischen Planwirtschaft kommt. Nein, es ist kein Unfall, dass unsere Infrastruktur zerbröckelt, während man Debatten über Gender-Toiletten und vegane Militärverpflegung führt. Es ist gewollt. Es ist die Logik einer Gesellschaft, die lieber Tugend performt als Wahrheit erträgt.

Die Romantik des Ruins – Vom grünen Gefühl zur grauen Realität

Der Untergang ist heute nicht mehr das, was er einmal war. Früher kam er als Katastrophe, als Krieg oder Seuche, heute kommt er als Gesetzesentwurf, als Maßnahmenpaket, als Paragraph im Bundesanzeiger. Er trägt Anzüge, hat Beratungsverträge und wird mit nachhaltigem Kaffee serviert. Wir romantisieren den Ruin, weil wir ihn selbst verursacht haben – mit Apps, Petitionen und Konferenzen. Der neue Totalitarismus ist weich gepolstert, lächelt divers und liefert in 24 Stunden. Die Bürokratie wächst wie Schimmel im Feuchtgebiet moralischer Überlegenheit, während Strompreise explodieren und Kinder lernen, dass „Verzicht“ ein Lifestyle ist.

Denn ja, sie wissen, was sie tun. Sie wollen den Menschen umerziehen, nicht überzeugen. Die Wärmepumpe ist kein technisches Gerät, sondern ein moralisches Statement. Der Veggie-Day ist keine Ernährungsempfehlung, sondern ein Symbol der sittlichen Kontrolle. Und wer widerspricht, wird nicht mehr argumentativ entkräftet, sondern identitätspolitisch exkommuniziert. Die neue Religion braucht keine Götter mehr – sie hat Ministerien.

Bildung als Brandbeschleuniger – Die Dressur der Denkverweigerung

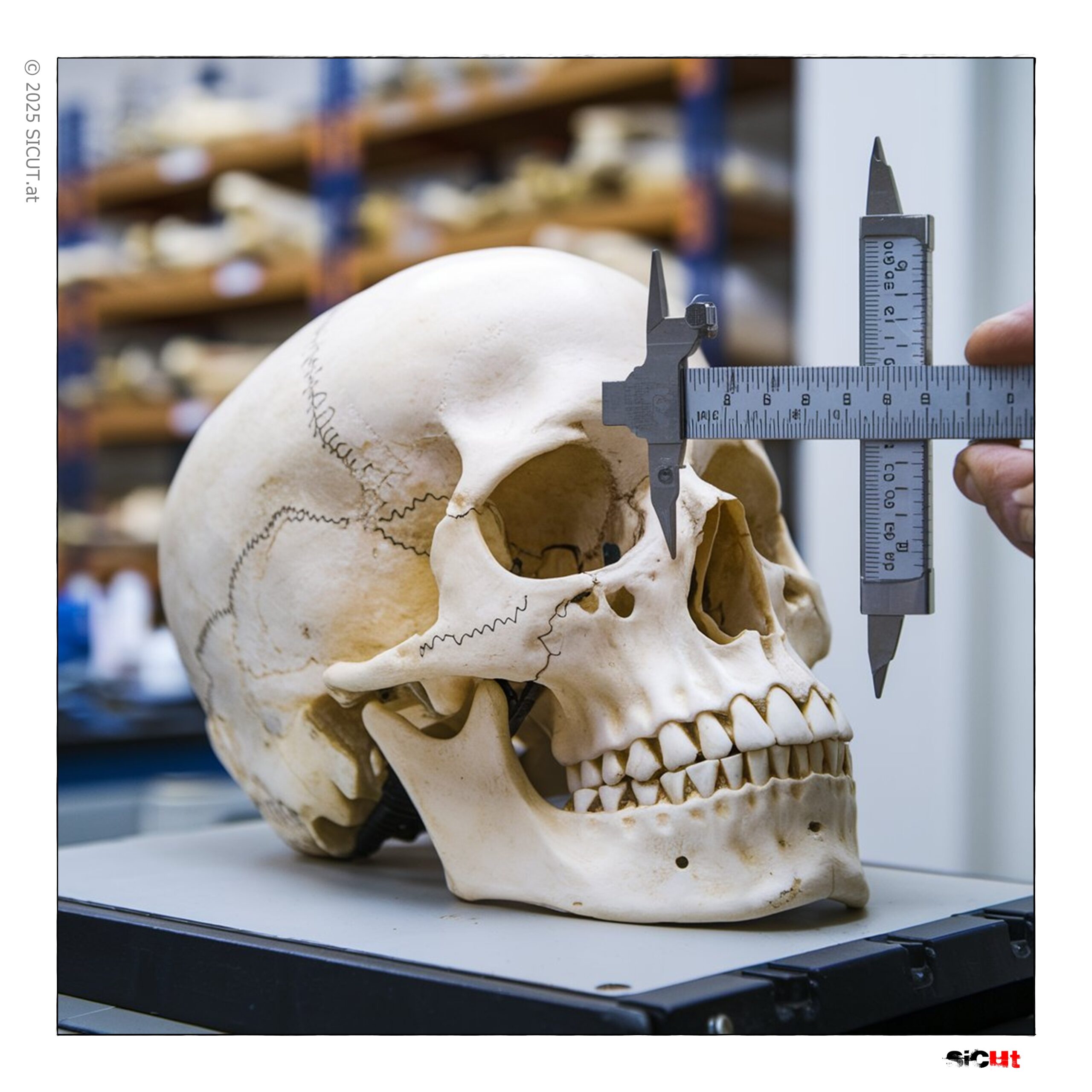

Die Schule, einst Ort der Aufklärung, ist heute Durchlauferhitzer für Phrasen. Die Universität, einst Hort des kritischen Denkens, liefert jetzt Zertifikate für Konformität. Kinder lernen früh, dass es auf die richtige Haltung ankommt, nicht auf richtige Antworten. Der Klimawandel wird zur Ersatzmythologie, mit Aktivisten als Hohepriestern, und jeder Zweifel wird zur Blasphemie erklärt.

Vergib ihnen nicht. Denn sie drucken Schulbücher, sie entwerfen Lehrpläne, sie bauen die nächste Generation nach dem Maßstab ihrer eigenen Schwäche. Sie lehren Angst, wo Mut gefragt wäre. Sie kultivieren Opfermentalität, wo Eigenverantwortung nötig wäre. Sie erziehen nicht zum Handeln, sondern zur Haltung – und zwar zur einzig erlaubten. Die Jugend soll nicht rebellieren, sie soll zustimmen. Im Namen der Vielfalt – natürlich.

Finale Furioso: Das Ende als Erlösung?

Am Ende steht kein Aufschrei, kein Aufbruch, sondern ein weichgespülter Kollaps. Vielleicht wird das Netz schwarz, vielleicht der Diesel knapp, vielleicht bleibt einfach das warme Wasser kalt – und man nennt es Fortschritt. Vielleicht werden wir dastehen, frierend in designeroptimierten Tiny Houses, mit Biomüll in der Hand und Moral auf den Lippen, während draußen der Rest der Welt weitermacht – mit Rohstoffen, mit Industrie, mit Vernunft.

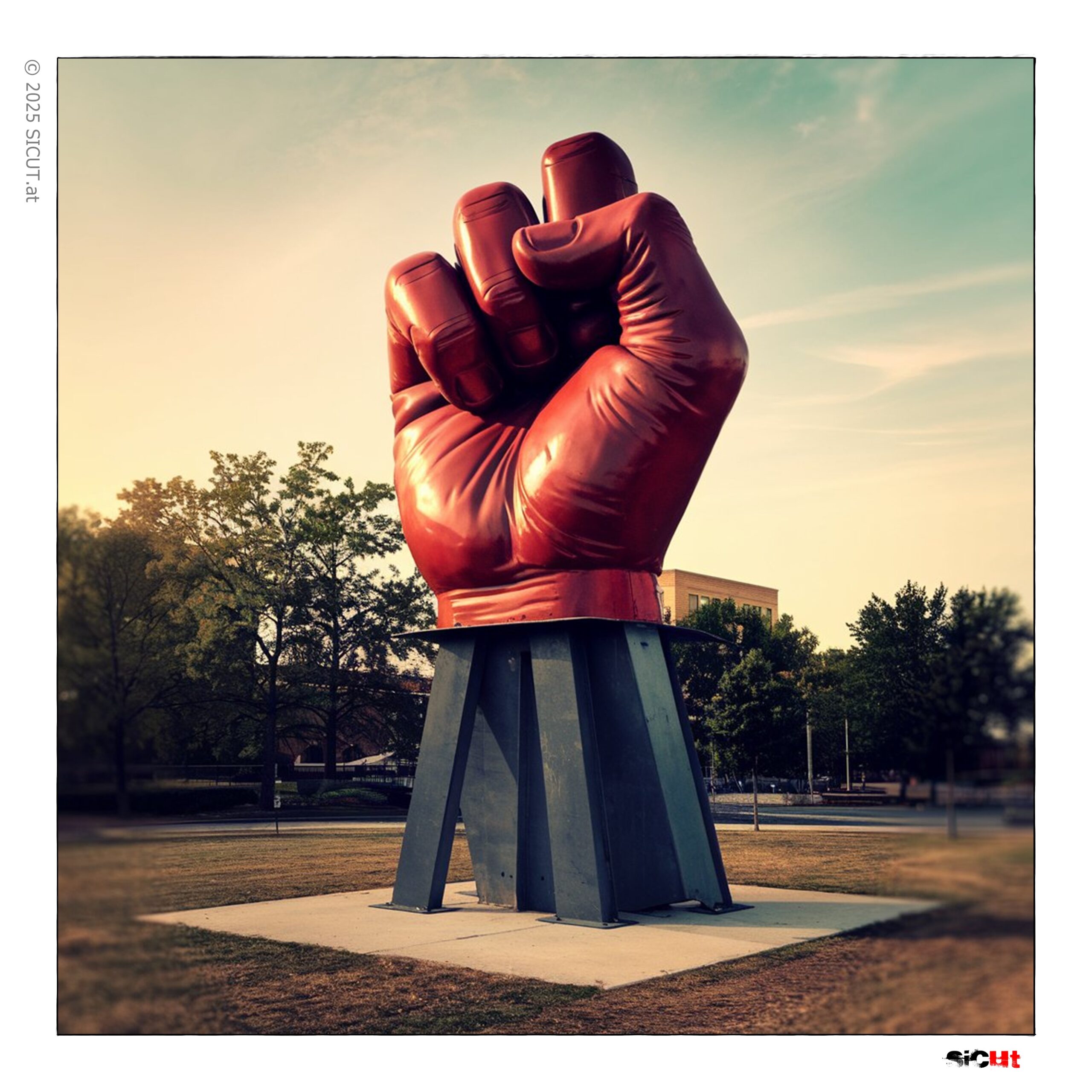

Aber wir werden stolz sein. Stolz, alles richtig gemacht zu haben – im falschen System, zur falschen Zeit, mit den falschen Mitteln. Und genau darum: Vergib ihnen nicht. Sie wussten, was sie taten. Sie wollten es genau so.

Die Regenbogen-Wattzahl – Wie Energiepolitik und Identität sich aufladen

Man stelle sich ein Land vor, in dem sich das Stromnetz im freien Fall befindet, aber auf jedem Umspannwerk eine Regenbogenfahne flattert. Willkommen in Deutschland, wo die Energiewende zur Bühne identitätspolitischer Ersatzhandlungen wird, weil man am Kupfer spart, aber am Gewissen nicht.

Die Sachlage ist absurd: Während Wärmepumpen mangels Netzkapazitäten nicht angeschlossen, E-Autos wegen fehlender Ladepunkte nur als Statussymbole vor dem Biomarkt geparkt und Windräder auf dem Papier schneller genehmigt als in der Realität gebaut werden, gibt es Arbeitsgruppen in Ministerien, die prüfen, ob Transformatorhäuschen geschlechtergerecht gestaltet sind. Der Fortschritt ist nicht messbar in Kilowattstunden, sondern in Symbolpolitik pro Diversity. Denn wenn schon die Leitung nicht liefert, dann wenigstens die Botschaft.

Die Veranstaltung „Queere Perspektiven auf die Energiewende“ im Rahmen eines Bundesförderprogramms für „klimafeministische Infrastruktur“ mag in einer rationalen Welt wie eine Kabarettnummer wirken – in der deutschen Gegenwart ist sie Strategie. Dort, wo man früher Leitungskapazitäten geplant hat, plant man heute Awareness-Workshops für Monteure, damit sich transidente Personen auch in einem Batteriespeicher-Projekt willkommen fühlen. Willkommen, aber bitte nicht angeschlossen – das dauert wegen Lieferengpässen.

Die groteske Ironie: Während in der Realität der Strom nachts nicht reicht, weil die Sonne ruht und der Wind Pause macht, strahlt das offizielle Deutschland in Pressemitteilungen über inklusiv formulierte Energiekonzepte, in denen die Diversität der Betroffenen inzwischen wichtiger ist als die Stabilität des Netzes. Der Stromausfall wird zur Chance, ein Gedichtband zum Thema „Dekarbonisierung als queere Befreiung“ zu veröffentlichen. Man heizt ideologisch, wo physikalisch nichts mehr geht.

Niemand will ernsthaft zurück in die fossile Vergangenheit. Aber wenn man statt Stromtrassen lieber Sprachtrassen verlegt, wenn man Energiepolitik durch die Brille von Gender-AGs betrachtet, dann entsteht eben kein Fortschritt, sondern ein bunter Blackout. Dann hat man zwar kein Gas, aber eine Parlamentsrede zum Thema „nicht-binäre Energierechtsprechung“. Dann hat man keine Energieautarkie, aber ein ausfinanziertes Festival zur „Dekolonialisierung der Steckdose“.

Und vergib ihnen nicht – sie wissen es. Sie tun es mit voller Absicht.

Vergib ihnen nicht, denn sie wissen, was sie tun

Ein Abgesang auf die Vernunft im Zeitalter der woken Wohlstandsapokalypse

Einleitung ins Elend: Zwischen Zynismus und Zwangsoptimismus

Vergebung ist eine noble Tugend, predigt man uns – im Kindergarten, im Theater, auf Klimakonferenzen. Doch der Satz „Vergib ihnen nicht, denn sie wissen, was sie tun“ steht wie ein Grabstein über der Gegenwart. Er ist kein Akt der Rachsucht, sondern eine Zustandsbeschreibung einer saturierten Gesellschaft, die in voller Absicht auf die Sprengladung tritt – nicht aus Unwissen, sondern aus Überzeugung. Wer heute glaubt, wir taumelten schlafwandelnd in den Untergang, unterschätzt die Entschlossenheit, mit der sich politische Eliten, medial hofierte Heilsbringer und moralisch gestählte Aktivisten ihren eigenen Illusionen hingeben. Es ist keine Tragödie aus Unkenntnis – es ist eine Groteske in voller Beleuchtung, ein Kult der Katastrophe mit Förderbescheid.

Die Elite der Ahnungsvollen – Wenn Verantwortung zur Pose wird

Man muss es ihnen lassen: Noch nie hat eine Gesellschaft so entschieden, so flächendeckend und so gut dokumentiert gegen ihre eigenen Interessen gehandelt. Minister, die sich als Klima-Vorhut inszenieren und dabei das Netz destabilisieren, Journalisten, die zwischen moralischer Erregung und kognitiver Dissonanz pendeln, und eine Zivilgesellschaft, die sich in der Dekarbonisierung ihres Gewissens wärmt, während draußen die Industrie abschaltet – sie alle wissen sehr wohl, was sie tun. Und genau das macht es so unerträglich.

Verantwortung wurde zum Accessoire, zur Rhetorikverpackung in Talkshows und Tweets, während die Wirklichkeit draußen längst das Brennglas auf das legt, was aus den Laboren der postfaktischen Planwirtschaft kommt. Nein, es ist kein Unfall, dass unsere Infrastruktur zerbröckelt, während man Debatten über Gender-Toiletten und vegane Militärverpflegung führt. Es ist gewollt. Es ist die Logik einer Gesellschaft, die lieber Tugend performt als Wahrheit erträgt.

Die Romantik des Ruins – Vom grünen Gefühl zur grauen Realität

Der Untergang ist heute nicht mehr das, was er einmal war. Früher kam er als Katastrophe, als Krieg oder Seuche, heute kommt er als Gesetzesentwurf, als Maßnahmenpaket, als Paragraph im Bundesanzeiger. Er trägt Anzüge, hat Beratungsverträge und wird mit nachhaltigem Kaffee serviert. Wir romantisieren den Ruin, weil wir ihn selbst verursacht haben – mit Apps, Petitionen und Konferenzen. Der neue Totalitarismus ist weich gepolstert, lächelt divers und liefert in 24 Stunden. Die Bürokratie wächst wie Schimmel im Feuchtgebiet moralischer Überlegenheit, während Strompreise explodieren und Kinder lernen, dass „Verzicht“ ein Lifestyle ist.

Denn ja, sie wissen, was sie tun. Sie wollen den Menschen umerziehen, nicht überzeugen. Die Wärmepumpe ist kein technisches Gerät, sondern ein moralisches Statement. Der Veggie-Day ist keine Ernährungsempfehlung, sondern ein Symbol der sittlichen Kontrolle. Und wer widerspricht, wird nicht mehr argumentativ entkräftet, sondern identitätspolitisch exkommuniziert. Die neue Religion braucht keine Götter mehr – sie hat Ministerien.

Bildung als Brandbeschleuniger – Die Dressur der Denkverweigerung

Die Schule, einst Ort der Aufklärung, ist heute Durchlauferhitzer für Phrasen. Die Universität, einst Hort des kritischen Denkens, liefert jetzt Zertifikate für Konformität. Kinder lernen früh, dass es auf die richtige Haltung ankommt, nicht auf richtige Antworten. Der Klimawandel wird zur Ersatzmythologie, mit Aktivisten als Hohepriestern, und jeder Zweifel wird zur Blasphemie erklärt.

Vergib ihnen nicht. Denn sie drucken Schulbücher, sie entwerfen Lehrpläne, sie bauen die nächste Generation nach dem Maßstab ihrer eigenen Schwäche. Sie lehren Angst, wo Mut gefragt wäre. Sie kultivieren Opfermentalität, wo Eigenverantwortung nötig wäre. Sie erziehen nicht zum Handeln, sondern zur Haltung – und zwar zur einzig erlaubten. Die Jugend soll nicht rebellieren, sie soll zustimmen. Im Namen der Vielfalt – natürlich.

Finale Furioso: Das Ende als Erlösung?

Am Ende steht kein Aufschrei, kein Aufbruch, sondern ein weichgespülter Kollaps. Vielleicht wird das Netz schwarz, vielleicht der Diesel knapp, vielleicht bleibt einfach das warme Wasser kalt – und man nennt es Fortschritt. Vielleicht werden wir dastehen, frierend in designeroptimierten Tiny Houses, mit Biomüll in der Hand und Moral auf den Lippen, während draußen der Rest der Welt weitermacht – mit Rohstoffen, mit Industrie, mit Vernunft.

Aber wir werden stolz sein. Stolz, alles richtig gemacht zu haben – im falschen System, zur falschen Zeit, mit den falschen Mitteln. Und genau darum: Vergib ihnen nicht. Sie wussten, was sie taten. Sie wollten es genau so.

Die Regenbogen-Wattzahl – Wie Energiepolitik und Identität sich aufladen

Man stelle sich ein Land vor, in dem sich das Stromnetz im freien Fall befindet, aber auf jedem Umspannwerk eine Regenbogenfahne flattert. Willkommen in Deutschland, wo die Energiewende zur Bühne identitätspolitischer Ersatzhandlungen wird, weil man am Kupfer spart, aber am Gewissen nicht.

Die Sachlage ist absurd: Während Wärmepumpen mangels Netzkapazitäten nicht angeschlossen, E-Autos wegen fehlender Ladepunkte nur als Statussymbole vor dem Biomarkt geparkt und Windräder auf dem Papier schneller genehmigt als in der Realität gebaut werden, gibt es Arbeitsgruppen in Ministerien, die prüfen, ob Transformatorhäuschen geschlechtergerecht gestaltet sind. Der Fortschritt ist nicht messbar in Kilowattstunden, sondern in Symbolpolitik pro Diversity. Denn wenn schon die Leitung nicht liefert, dann wenigstens die Botschaft.

Die Veranstaltung „Queere Perspektiven auf die Energiewende“ im Rahmen eines Bundesförderprogramms für „klimafeministische Infrastruktur“ mag in einer rationalen Welt wie eine Kabarettnummer wirken – in der deutschen Gegenwart ist sie Strategie. Dort, wo man früher Leitungskapazitäten geplant hat, plant man heute Awareness-Workshops für Monteure, damit sich transidente Personen auch in einem Batteriespeicher-Projekt willkommen fühlen. Willkommen, aber bitte nicht angeschlossen – das dauert wegen Lieferengpässen.

Die groteske Ironie: Während in der Realität der Strom nachts nicht reicht, weil die Sonne ruht und der Wind Pause macht, strahlt das offizielle Deutschland in Pressemitteilungen über inklusiv formulierte Energiekonzepte, in denen die Diversität der Betroffenen inzwischen wichtiger ist als die Stabilität des Netzes. Der Stromausfall wird zur Chance, ein Gedichtband zum Thema „Dekarbonisierung als queere Befreiung“ zu veröffentlichen. Man heizt ideologisch, wo physikalisch nichts mehr geht.

Niemand will ernsthaft zurück in die fossile Vergangenheit. Aber wenn man statt Stromtrassen lieber Sprachtrassen verlegt, wenn man Energiepolitik durch die Brille von Gender-AGs betrachtet, dann entsteht eben kein Fortschritt, sondern ein bunter Blackout. Dann hat man zwar kein Gas, aber eine Parlamentsrede zum Thema „nicht-binäre Energierechtsprechung“. Dann hat man keine Energieautarkie, aber ein ausfinanziertes Festival zur „Dekolonialisierung der Steckdose“.