Man kann es drehen und wenden, wie man will: Die Französische Revolution war das große Versprechen, das niemals eingelöst wurde. Ein epochales Spektakel, dessen dramatische Höhepunkte—Blut, Pathos, und guillotiniertes Elitenfleisch—bis heute als Folklore missbraucht werden. In den Schulbüchern glänzen Robespierre und Danton wie Wachsstatuen, während sich die Nachgeborenen zwischen dem Supermarktregal der Globalisierung und den TikTok-Tutorials zur Selbstoptimierung fragen dürfen, was aus „Liberté, Égalité, Fraternité“ geworden ist. Die Antwort ist so ernüchternd wie ein abgestandener Bordeaux: Die Parole hat überlebt, die Substanz ist verrottet.

Wir leben im Zeitalter des revolutionsästhetischen Tourismus. Alles ist Zitat, nichts ist Konsequenz. Das Bastille-Gedenken verkommt zum Historiensouvenir, Gleichheit wird bei IKEA verkauft (jeder darf den gleichen Tisch kaufen, wenn er das gleiche Geld hat), Freiheit ist ein Datenschutz-Popup, das man wegklicken muss, um überhaupt mitspielen zu dürfen, und Brüderlichkeit—nun ja, die ist zwischen Fake-News und Shitstorm längst von der Bühne getreten, erschlagen vom algorithmisch kuratierten Neid.

Von der Guillotine zur Cloud: Der Fortschritt als Placebo

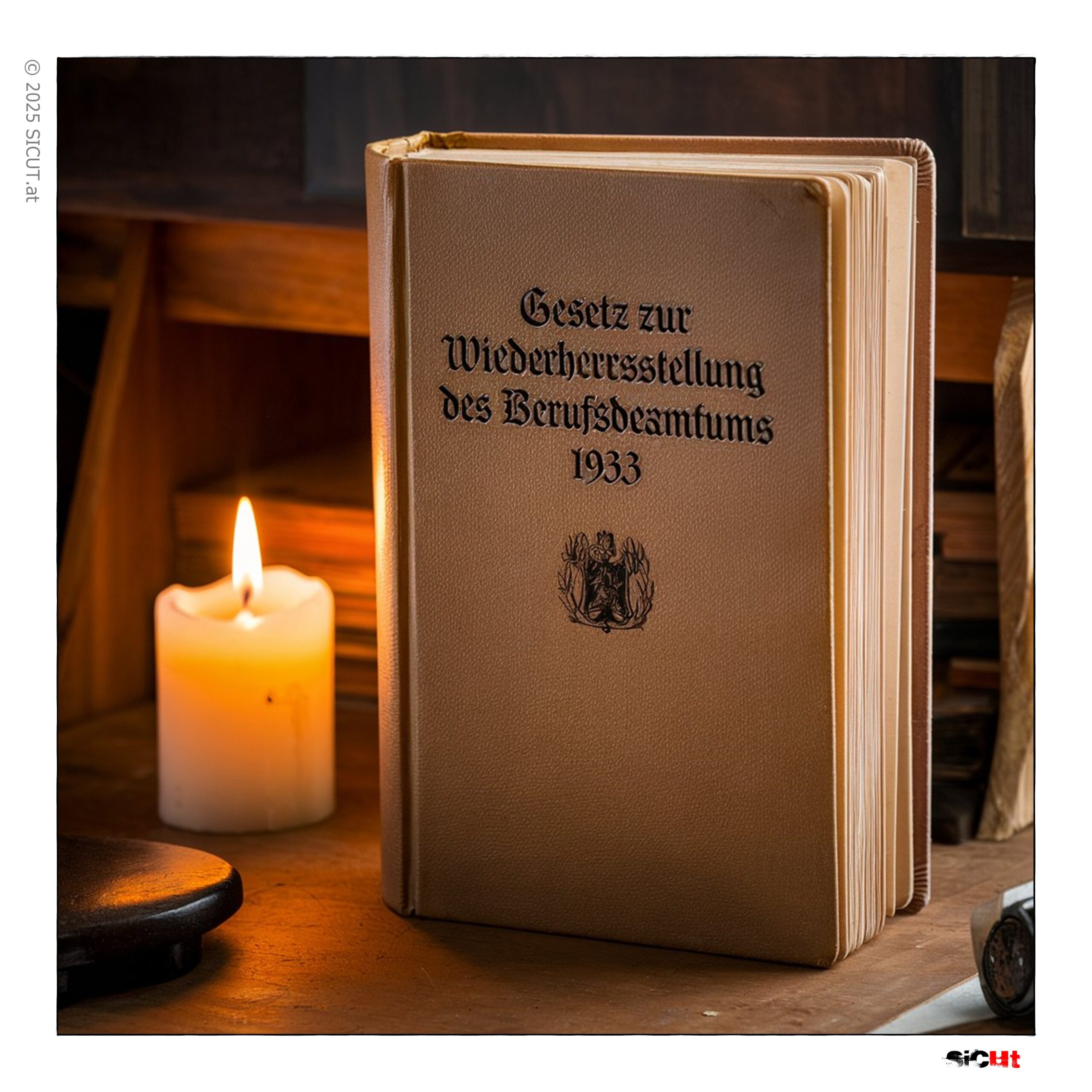

Man spricht heute gerne von Fortschritt, als wäre das eine naturgesetzliche Bewegung Richtung Licht. Doch der Fortschritt ist bloß der dekorierte Fahrstuhl im globalen Konsumkaufhaus. Er fährt hoch und runter, aber immer im selben Gebäude. Die Guillotine, jenes emblembeladene Endgerät der Französischen Revolution, hat man durch digitale Mittel ersetzt. Heute wird nicht mehr der Kopf abgetrennt, sondern der Charakter dekonstruiert—öffentlich, in Echtzeit und mit Likes versehen. Das Urteil fällt nicht mehr der Wohlfahrtsausschuss, sondern der Twitter-Mob.

Wer glaubt, die Freiheit von 1789 sei mit der Meinungsfreiheit von 2025 vergleichbar, möge kurz innehalten. Ja, jeder darf heute alles sagen—solange es niemanden stört, keinen Algorithmus triggert und keinem Werbekunden missfällt. Der Markt reguliert, der Konzern zensiert, der Nutzer applaudiert. Freiheit ist heute die Wahl zwischen iPhone-Modellen und Streaming-Diensten. In Paris stürmte man 1789 die Bastille, heute stürmt man Rabattaktionen.

Gleichheit: Eine schöne Idee, die an der Paywall scheitert

Gleichheit, dieser hohle Zahn im Gebiss der Demokratie, hat es schwer im Zeitalter der Monetarisierung. Der Kapitalismus hat aus der Gleichheit eine Dienstleistung gemacht: Wer genug zahlt, ist gleichberechtigt. Der Rest schaut Netflix mit Werbung. Bildung ist formell für alle da, aber faktisch für jene, die sich den Privatunterricht leisten können. Gesundheitsversorgung? Natürlich gleich für alle—mit Terminvergabe in anderthalb Jahren, es sei denn, man bucht den Premium-Tarif.

Die sogenannte Chancengleichheit ist das Disneyland der politischen Rhetorik. Alle dürfen Lotto spielen, aber nur wenige gewinnen. Es ist eine Gleichheit der Kulisse, nicht der Substanz. Wir posieren auf Instagram unter Gleichheitsparolen, während die globale Vermögensverteilung an die Zeiten des Sonnenkönigs erinnert. Versailles lebt—nur diesmal im Silicon Valley.

Brüderlichkeit: Ein Anachronismus im Zeitalter des Selfies

Ach, die Brüderlichkeit. Was war das noch gleich? Die warmherzige Solidarität unter Gleichen? Das kollektive Schulterklopfen im Kampf gegen die Willkür? Heute ist Brüderlichkeit ein Businessmodell der Coaching-Industrie: „Gemeinsam stark“ gegen Burnout, aber bitte mit Abo-Modell. In den Kommentarspalten herrscht Bürgerkrieg, im echten Leben der digitale Narzissmus. Der Mitmensch wird verwaltet, bewertet, blockiert.

Es gibt keine Brüderlichkeit mehr, sondern nur noch Netzwerkpflege. Kontakte sind Kapital, Freundschaften sind Clickrates, Hilfsbereitschaft ist PR. Wer wirklich noch altruistisch handelt, wird verdächtigt, einen Hintergedanken zu haben. Wir leben in einer Zeit, in der die Tugend des Teilens durch die Cloud ersetzt wurde.

Revolution reloaded: Der Zynismus als letzte Zuflucht

Die Frage, was von der Französischen Revolution geblieben ist, lässt sich also schnell beantworten: der Satz auf der Münze, das Zitat in der Talkshow, die kitschige Bastille-Doku im öffentlich-rechtlichen Fernsehen. Der Rest wurde auf dem Marktplatz der Beliebigkeit verramscht.

Die Demokratie? Funktioniert, solange die richtigen Leute gewinnen. Die Freiheit? Ein Konsumprodukt. Die Gleichheit? Ein PR-Gag. Die Brüderlichkeit? Ein Meme.

Und doch ist es nicht nur traurig, sondern auch komisch—denn der Mensch hat es offenbar geschafft, das heroischste Kapitel seiner Geschichte in eine absurde Farce zu verwandeln. Der Fortschritt ist eine Slapstick-Komödie, in der der Freiheitskämpfer von damals heute mit dem Influencer kollidiert.

Was bleibt, ist der Zynismus. Nicht als Resignation, sondern als Überlebensstrategie. Wer heute noch von Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit redet, muss es mit Augenzwinkern tun—sonst wird er verrückt. Oder Präsident.

Epilog: Die Revolution frisst ihre Kinder – und bestellt dann Sushi

Am Ende hat die Revolution nicht nur ihre Kinder gefressen, sondern auch deren Nachfahren, die mit veganem Sushi und Bubble Tea vor den Bildschirmen sitzen und denken, Geschichte sei etwas, das anderen passiert.

Vielleicht ist das der wahre Triumph der Moderne: Nicht der Sieg der Freiheit, sondern der Triumph der Bequemlichkeit. Niemand will mehr Barrikaden bauen, wenn man auch Serien streamen kann.

Die Bastille ist gefallen, das WLAN steht. Und das ist, bei Lichte besehen, auch eine Form von Brüderlichkeit: Wir sind alle gemeinsam Gefangene im goldenen Käfig des Komforts.

Wohl bekomm’s.