– und der Steuerzahler hält die Tür auf

Es war einmal ein Beamter. Nicht irgendeiner. Einer mit Doppelkinn, Brillenrand und der Überzeugung, dass Digitalisierung vor allem dann gut ist, wenn sie ordentlich budgetiert wird. Gottfried Ludewig – ein Name, den man sich nicht merken möchte, aber muss, weil er wie eine Zutat aus dem Rezeptbuch der deutschen Digitalbürokratie schmeckt: blass, aber durchdringend. Der Mann, der einst dafür zuständig war, den Staat mit technologischem Neuland zu impfen, hat heute beim Profiteur jener Injektion unterschrieben. Das nennt man Karriere. Oder: das symbiotische Verhältnis von Staat und Konzern im Kleid der Krise.

Was nach Kabarett klingt, ist deutscher Verwaltungsalltag: Die Drehtür zwischen Regierung und Industrie steht offen wie das WLAN eines CDU-Ortsverbands – und wer sich schnell genug dreht, landet weich im Lobbysofa. Die Pandemie war dabei weniger Katastrophe als Gelegenheit: ein Prüfstand für die Elastizität ethischer Grundsätze und die Biegsamkeit ministerieller Integrität. Ludewig hat diesen Test nicht nur bestanden – er hat ihn designt.

Vom digitalpolitischen Sachwalter zum steuerfinanzierten Türöffner

Es beginnt, wie alles beginnt in Deutschland, mit einem Ausschuss, einem Konzeptpapier, und dem Versprechen: „Diesmal machen wir es anders.“ Tatsächlich wurde alles anders – denn diesmal wurde gleich gar nichts ausgeschrieben. Die Corona-Warn-App: ein Projekt, das man sich auf der Zunge zergehen lassen sollte, bevor man sich über Berliner Bauprojekte empört. SAP und T-Systems bekamen den Auftrag direkt – nicht etwa, weil sie die besten Anbieter waren, sondern weil sie die einzigen waren, die gefragt wurden. Eine Auswahl unter Ausschluss aller Alternativen. Ein Verfahren, das Juristen unter normalen Umständen „rechtswidrig“ nennen, in Notzeiten aber „alternativlos“.

Man darf fragen, was mit einem Staatswesen passiert, das bei Sturm den Kompass über Bord wirft und sich stattdessen auf die GPS-Daten der Großindustrie verlässt. Die Antwort liefert Ludewig selbst: Er steuert heute jenes Schiff, das er gestern noch vom Rettungsboot aus betankt hat.

Der digitale Komplex – oder: Wie man aus Steuergeld Zukunft bastelt

Zahlen lügen nicht – sie schütteln nur hin und wieder den Kopf. Von ursprünglich 20 Millionen Euro schraubten sich die App-Kosten auf über 214 Millionen. Das ist nicht einfach teuer. Das ist organisiertes Vertrauen. Vertrauen in eine Verwaltung, die dem Bürger erklärt, warum Faxgeräte im Gesundheitsamt noch immer Systemrelevanz besitzen, während sie gleichzeitig Millionen überweist, um Bluetooth-Begegnungen zu loggen, die niemand mehr nachvollziehen kann.

Dass ausgerechnet Deutschland, Heimat des Datenschutzes und der aktenheftenden Gründlichkeit, sich in einem digitalen Schnellschuss ohne jede Ausschreibung an SAP und T-Systems kettet, ist kein Skandal mehr. Es ist ein Symptom. Das Land, das am liebsten alles prüft, bevor es geprüft wird, hat in der Krise das Prüfen selbst ausgesetzt – zugunsten eines reflexhaften Vertrauens in die großen Namen. Vielleicht, weil man dort wenigstens jemanden kennt, der zurückruft.

Compliance als Witzfigur – Die neue Ernsthaftigkeit der Nebelkerze

Natürlich war alles legal. Irgendwie. Natürlich gab es Gutachten, Stellungnahmen, Rahmenbedingungen. Doch zwischen Paragraphen und politischen Bekundungen liegt die moralische Leerstelle, die das Ganze zur Farce macht. Denn das Problem ist nicht der Regelbruch – das Problem ist die Regel selbst.

Dass Beamte wie Ludewig nicht unter die Karenzzeit fallen, ist kein Versehen. Es ist Absicht in ihrer reinsten Form. Der Staatsapparat schützt nicht das Gemeinwohl, sondern seine Struktur: Hierarchien, Einflussketten, Machttransfers. Die moralische Integrität bleibt dabei auf der Strecke wie eine Maske im Bordbistro.

Dass Ludewig heute bei T-Systems sitzt, ist daher kein Fehler im System – es ist das System. Eine Governance, die vorgibt, unabhängig zu sein, während ihre Architekten sich längst für die Zeit danach positionieren. Posten werden nicht verlassen, sie werden gewechselt wie die Farbe auf dem Ministeriumsflur: von Beige zu Telekom-Magenta.

Satire am Rande des Realismus – Oder: Wenn Kafka Projektleiter wird

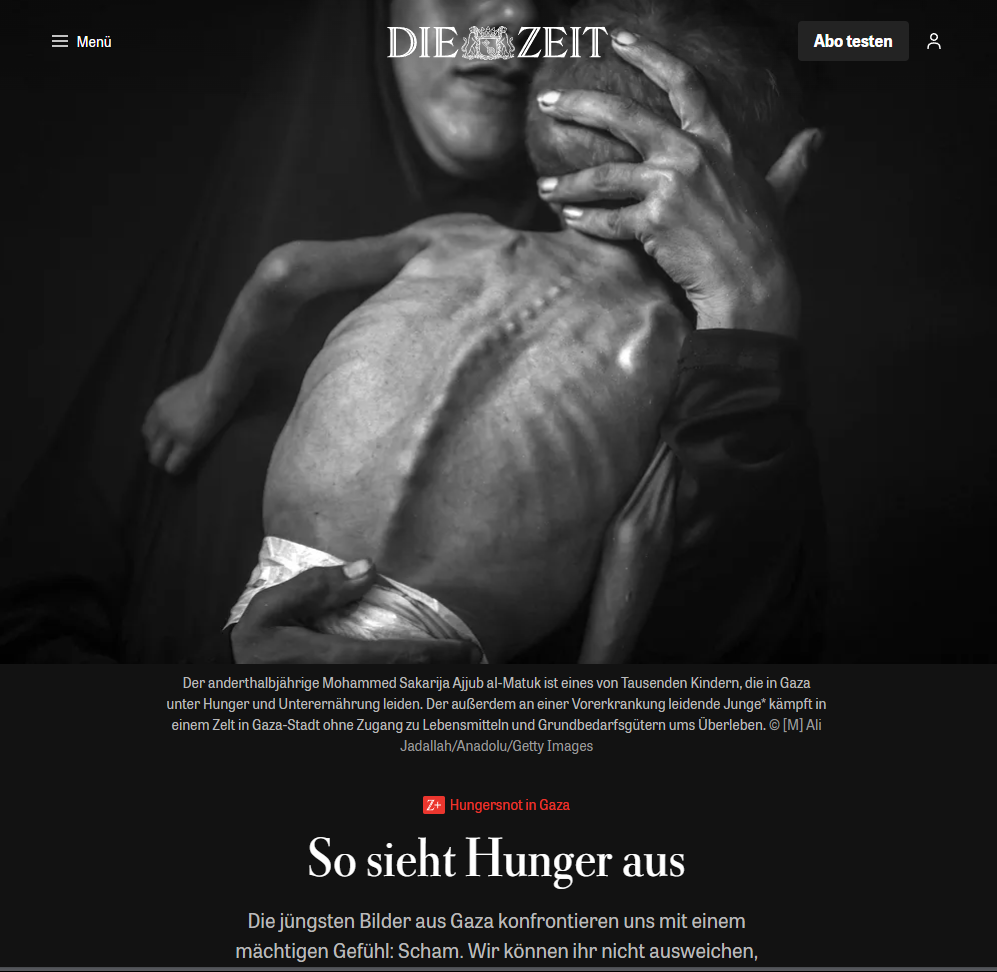

Es ist ein feines Paradox, dass die Corona-Warn-App, Symbol deutscher Digitalambition, heute eher als Mahnmal funktioniert – nicht etwa für technischen Misserfolg, sondern für politische Normalität. Die eigentliche Infektion war nicht das Virus, sondern das unkritische Einverständnis, mit dem eine ganze Gesellschaft hinnahm, dass Milliardenverträge unter dem Deckmantel der Effizienz vergeben wurden – in Hinterzimmern, an Freunde, ohne Nachfragen.

In einem Land, das sich an Bürgerdialogen über Tempolimits berauscht, in dem jede Kachel im Schulgebäude dokumentiert werden muss, war ausgerechnet bei der teuersten App-Entwicklung der Republik kein Platz für Transparenz. Ludewig hat das zu verantworten – und profitiert davon. Ironischerweise wäre er heute als Mitarbeiter von T-Systems genau nicht mehr zuständig für das Projekt, das er einst ins Leben rief. Er muss es nicht mehr sein – er war es ja bereits.

Fazit: Demokratie im Blindflug – und niemand am Steuer

Wenn man heute auf die Causa Ludewig blickt, bleibt nur ein zynisches Kopfnicken. Natürlich hat niemand etwas falsch gemacht. Natürlich wurde alles ordentlich dokumentiert. Natürlich gab es keinen Verstoß – weil es keine Vorschrift gab, die man hätte verletzen können. Willkommen in der neuen deutschen Post-Integrität: Alles korrekt, nichts in Ordnung.

Gottfried Ludewig ist kein Einzelfall. Er ist der Prototyp. Der Beamte als Konzernpilot, der Technokrat als Vermittler, der Krisenmanager als Profiteur. Sein Wechsel zur Telekom ist kein Skandal. Es ist ein Lehrstück. Und wie bei jedem guten Theaterstück fragt man sich am Ende: Wer hat das eigentlich geschrieben?

Spoiler: Es war niemand – das Drehbuch hat sich selbst verfasst.

Und wir alle hatten Sitzplätze in der ersten Reihe.