Martin Luther: Reformator, Antisemit und Verräter der Bauern – Ein düsteres Erbe

Martin Luther gilt als einer der zentralen Gestalten der europäischen Geschichte. Seine Kritik an der katholischen Kirche und sein Aufruf zur Reformation veränderten die religiöse Landschaft tiefgreifend. Doch jenseits seiner Rolle als Reformator steht Luther auch für einen fanatischen Antisemitismus und eine erbarmungslose Haltung gegenüber den bäuerlichen Aufständen. Diese dunklen Seiten zeigen, wie eng religiöser Eifer mit menschenverachtenden Vorurteilen und gesellschaftlicher Brutalität verbunden sein können.

Verrat an den Bauern: Von Hoffnung zu blutiger Verachtung

Die Bauernkriege (1524–1526) waren eine massive soziale Erhebung von Millionen Landwirten gegen jahrhundertealte Unterdrückung. Sie verbanden ihre Forderungen nach Freiheit und sozialer Gerechtigkeit mit den reformatorischen Ideen Luthers, der mit seiner Kritik an der Kirche Hoffnung auf umfassende Erneuerung weckte. Doch statt Solidarität zu zeigen, wandte sich Luther radikal gegen die Bauern.

Im Mai 1525 veröffentlichte er das Pamphlet „Wider die mörderischen und räuberischen Rotten der Bauern“, in dem er die Aufständischen als „mörderische und räuberische Rotten“ verunglimpfte und die Fürsten aufforderte, die Bauern mit aller Härte niederzuschlagen. Schon die Überschrift offenbart sein Feindbild – Bauern nicht als Menschen mit legitimen Anliegen, sondern als Teufel, die ausgerottet werden müssten.

Er schreibt:

„Es ist eine hohe und heilige Sache, dass man solche Rotten mit Feuer und Schwert vertilge.“

Und weiter:

„Wer an dieser Plage kein Ende macht, der macht sich schuldig am Blut der Nächsten, und wird vor Gott kein Heil finden.“

Luthers Sprachwahl ist gnadenlos entmenschlichend:

„Nehmet also eure Schwerter und Spieße, und schlaget solche unreinen Schweine tot, wie man Schweine tot schlägt, die in den Dreck gefallen sind.“

Er vergleicht die Bauern mit „tollen Hunden“ und „wilden Tieren“:

„Es ist besser, dass tausend Unschuldige sterben, als dass eine einzelne Unruhe sich fortpflanze.“

Sein Aufruf ist ein freies Mandat zur Gewalt – ohne Rücksicht auf Menschlichkeit oder Gerechtigkeit. Für Luther gilt die soziale Ordnung als gottgegeben, und jeder Widerstand ist ein Angriff auf Gottes Willen.

Dieses brutale Eintreten für die herrschende Klasse rechtfertigte das Massaker an über 100.000 Bauern, die in Folge der Niederschlagung brutal hingerichtet, gefoltert und verstümmelt wurden. Luther machte sich zum geistigen Handlanger einer sozialen Konterrevolution, die seine eigenen reformatorischen Ideale entstellte und pervertierte.

Der fanatische Antisemit: Luthers Hetze als Fundament des modernen Judenhasses

Noch erschütternder ist Luthers radikaler Antisemitismus, der in seinem Pamphlet „Von den Juden und ihren Lügen“ (1543) einen seiner abscheulichsten Ausprägungen findet. In diesem Werk hetzt Luther offen und unverhohlen gegen jüdische Menschen, ruft zu ihrer Vernichtung und Ausgrenzung auf.

Er fordert unter anderem:

„Man soll auch ihre Synagogen und Schulen mit Feuer anstecken, auch ihre Häuser zerstören, ja man soll sie zusammenbringen und mit Geißeln züchtigen und zwingen, arbeiten zu gehen und ihr Geld selbst zu verdienen.“

Weiter schreibt er:

„Wenn sie uns nicht hören wollen, so sollen sie wie ein toller Hund gejagt und umgebracht werden.“

Seine Forderungen sind konsequent und brutal:

„Wir wollen, dass man ihre Wohnungen verbrennt und zerstöre, ihr Bethaus abbricht, ihre Rabbinen das Predigen und Lehren verbiete auf ewig, ihnen den Reiseweg abschneide und ihre Geldgeschäfte untersage...“

Luthers Sprache entmenschlicht die jüdischen Menschen in einer Weise, die keine andere Motivation zulässt als Vernichtung und Ausgrenzung. Er bezeichnet sie als „teuflische Brut“ und „Lügenjuden“, die eine Gefahr für die „christliche Reinheit“ seien.

„Sie sind ein verstocktes, stolzes, höhnisches Volk und Teufel auf Erden.“

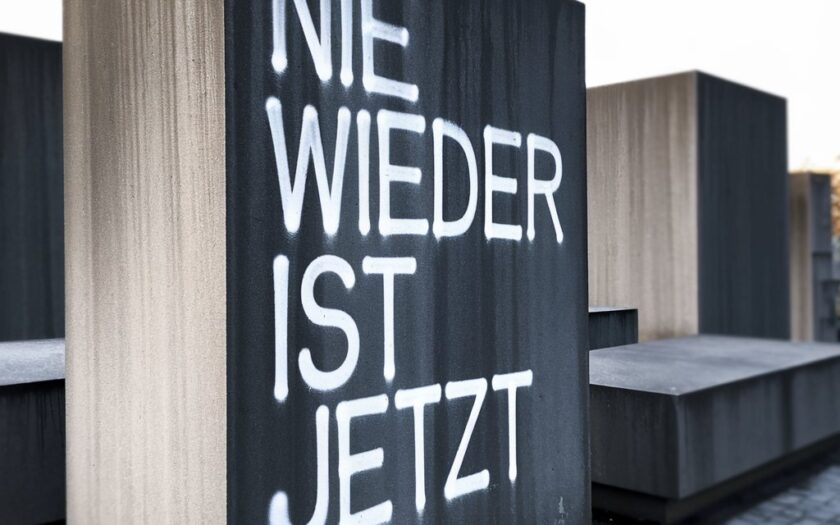

Die Schärfe seiner Worte zeigt, wie tief sein Hass verwurzelt war. Luthers antisemitische Schriften trugen maßgeblich dazu bei, den Boden für spätere Judenpogrome in Europa zu bereiten. Im 19. und 20. Jahrhundert wurden sie von antisemitischen Bewegungen, insbesondere den Nationalsozialisten, als Legitimation und Rechtfertigung für systematischen Judenhass herangezogen.

Sein Antisemitismus war kein marginaler Ausrutscher, sondern ein integraler Bestandteil seiner Theologie, ideologisch aufgeladen und mit einer vermeintlich göttlichen Legitimation versehen.

Ein Mensch der Widersprüche: Vom Glaubenshelden zum moralischen Versager

Luthers Leben ist geprägt von tiefen Widersprüchen. Einerseits der mutige Reformator, der die katholische Kirche herausforderte, andererseits der erbarmungslose Feind der gesellschaftlichen Veränderung und der fanatische Hetzer gegen Juden.

Seine Theologie diente nicht der Befreiung der Schwachen, sondern der Festigung bestehender Machtstrukturen. Statt sozialer Solidarität propagierte er blindes Gehorsam gegenüber der Obrigkeit – auch wenn diese die einfachen Menschen mit Gewalt unterdrückte. Seine Reformen waren weniger Ausdruck humanistischer Werte als Mittel zur Kontrolle und Machtsicherung.

Luther war kein Verteidiger der Armen und Entrechteten, sondern ein ideologischer Brandstifter, der die autoritäre Ordnung stützte und auf Kosten der Schwächsten verteidigte. Seine politische Rücksichtslosigkeit wird in der Vernichtung der Bauernbewegung ebenso deutlich wie in seiner Hetze gegen die Juden.

Wie konnte ein Mann, der sich selbst als von Gott gesandt sah, solche Grausamkeiten rechtfertigen? Die Antwort liegt in seinem kompromisslosen Weltbild, das religiöse Überzeugung mit politischen Interessen vermischte und die Menschlichkeit hinter Machtansprüchen zurückdrängte.

Fazit: Ein kritischer Blick auf Luthers Vermächtnis

Martin Luther ist weit mehr als nur der Vater der Reformation. Er steht exemplarisch für die Gefahren, die entstehen, wenn religiöser Eifer mit Macht und Hass verknüpft wird. Sein antisemitischer Fanatismus und sein brutaler Verrat an den Bauern stellen unverzeihliche Schatten auf sein Werk.

Die Brutalität, mit der er soziale Aufstände verurteilte, und der fanatische Judenhass in seinen Schriften zeigen, wie sehr religiöse Ideologie missbraucht werden kann, um Unterdrückung und Gewalt zu legitimieren. Luthers Erbe muss kritisch und vollständig betrachtet werden – mit seinen Errungenschaften, aber auch mit seinen verheerenden Verirrungen.

Nur so können wir aus der Geschichte lernen und verhindern, dass Glaube und Macht erneut zur Quelle von Hass und Unterdrückung werden.