Die göttliche Trinität der Narrativ-Produktion — Ein Kabinett grotesker Wahrheiten

Willkommen in der heiligen Messe der modernen Manipulation, wo Wahrheit zur frivolen Marionette wird, gezwirbelt von den bunten Händen der Regenbogen-Propaganda. Drei heilige Gebote, die wie religiöse Dogmen aus dem goldverzierten Lehrbuch der politischen Rhetorik verkündet werden: Verstecke die Ursache, wandle die Schuld, verkaufe Moral im Großhandel.

Die Ursachen? Ein unerträgliches Durcheinander von Realität, Komplexität und Verantwortung. Aber wer will schon die dröge Wahrheit, wenn man den köstlichen Wein der simplen Lügen trinken kann? Die Wahrheit wird nicht gesucht, sie wird verraten, im Namen des Fortschritts, der Inklusivität oder des heiligen Klimaschutzes. Die einzige Pflicht ist die der Verdunkelung. Fragen sind der Feind, Fakten nur lästige Störenfriede.

Schuld wird nicht einfach verteilt — sie wird akrobatisch umgedreht wie ein bunter Handteller, der das Publikum blendet und verwirrt zurücklässt. Täter werden Opfer, Opfer werden Täter, und alle zusammen sind Helden des moralischen Theaters. Man kann fast applaudieren, wie geschickt hier die Verantwortungslosigkeit als Tugend verkauft wird.

Die Moral, die letzte Bastion, wird dann als Luxusprodukt feilgeboten, zu Preisen, die nur der ideologische Markt kennt. Moral ist das Business-Modell der modernen Tugend, die einzige Ware, die keine Retouren kennt. Moral ist Währung, die man zahlt, um das schlechte Gewissen zu beruhigen, während man weiter macht wie bisher.

Migration: Der Regenbogen-Krimi ohne Täter

Migration ist der glanzvolle Bestseller im Regal der Regenbogen-Propaganda. Die Ursachen? Vergiss sie! So viel Komplexität will keiner hören. Stattdessen gibt es ein schickes, moralisch aufgemotztes Thriller-Drehbuch: Die Migranten sind alleinige Opfer einer kaltherzigen Welt. Die Ursache? Nichts anderes als böse Grenzen und fiese „Rechte“. Das ist das Drehbuch, mit dem man sich in der Moraldusche sauber wäscht.

Die Schuld? Von hinten durch die Brust ins Auge umgedreht. Nicht die globalen Supermächte, die Jahrzehnte der Zerstörung und Ausbeutung verantworten, sind schuld, sondern die bösen „Abschottungspolitiker“ — die angeblich schuld an jedem Leid sind, weil sie sich nicht schnell genug vor das „rechte“ Kreuzfeuer werfen. Die wirklichen Profiteure, die Eliten, die die geopolitischen Schachzüge ziehen, sind in diesem Theater nur Statisten, bestenfalls der „historische Kontext“.

Die Moral? Eine Non-Stop-Heiligsprechung der eigenen Unfehlbarkeit. Wer den Mut hat, Ursachen anzusprechen oder Grenzen als Legitimität anzuerkennen, wird sofort in den Ring der moralischen Verdammnis geschickt: Rassist, Fremdenfeind, Nazi. Das moralische Tribunal kennt keine Gnade, nur den finalen Richterhammer.

Gewalt: Das Perpetuum Mobile der Empörungsökonomie

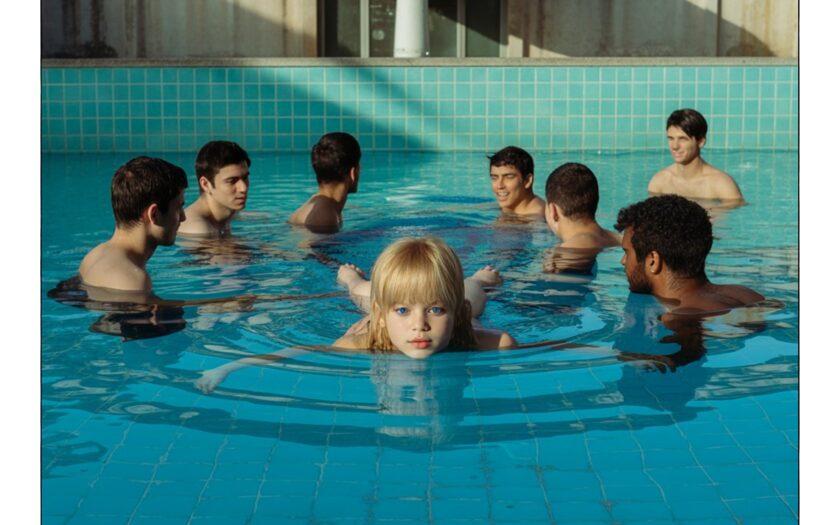

Gewalt ist das tägliche Festessen der moralischen Entrüstung, das man uns vor die Nase hält, um uns bei Laune zu halten. Die Ursachen? Egal. Ein paar Taschenspielertricks reichen: Gesellschaft ist böse, Täter sind arme, gestrandete Seelen, und die Opfer? Nun, die sind moralische Requisiten im Spiel um die Deutungshoheit. Keine Hand wird erhoben, um Konsequenzen einzufordern – denn Strafe ist „reaktionär“, und Verantwortung ist ein Fremdwort im Moralkosmos.

Die Schuld wird so kunstvoll herumgedreht, dass einem schwindlig wird: Jeder, der Sicherheit fordert, ist plötzlich der Buhmann, der die „strukturellen Ursachen“ ignoriert. Täter werden als Opfer eines vermeintlichen Systems gerettet, das seine eigenen Defizite feierlich beklagt, während echte Opfer in der Schwebe bleiben – zum Moralprojekt degradiert, aber ohne echte Hilfe.

Moral wird als Allheilmittel aus der Mottenkiste der progressiven Utopien hervorgeholt: „Mehr Verständnis“, „mehr Sozialarbeit“, „mehr Diversität“. Denn Gewalt wird nicht bekämpft, sie wird sublimiert – zum Futter für das moralische Wohlgefühl der Gesellschaft, die sich selbst beklatscht, während das Problem weiter wächst.

Klima, Gesundheit, Bildung, Gender: Das bunte Zirkuszelt der Selbstverliebtheit

Der Klimawandel? Eine moralische Religion, die keine Zweifel duldet. Wer noch Zweifel sät, wird zum Ketzer erklärt, der den Weltuntergang persönlich heraufbeschwört. Wissenschaftliche Diskussionen werden durch moralische Panik ersetzt, Fakten durch apokalyptische Horrorszenarien. Schuld wird auf das kollektive „Wir“ projiziert – die Menschheit als Ganzes, die aber bitte schön sofort Buße tut, obwohl sie eigentlich nur Zuschauer eines gigantischen Wirtschaftsspiels ist.

Gesundheitspolitik ist zum moralischen Kriegsfeld geworden: Impfen, Masken, Ernährung – nicht mehr Fakten, sondern Glaubensfragen. Wer die „richtige“ Haltung nicht zeigt, wird diffamiert. Das Individuum verliert seine Freiheit, aber gewinnt eine moralische Zwangsjacke.

Bildung? Ein Lehrstück im Moralisieren. Nicht mehr Wissen und kritisches Denken stehen im Fokus, sondern ideologische Reinheit. Jede Abweichung wird zum Anschlag auf die „inklusive“ heilige Kuh. Lehrpläne werden nicht mehr verhandelt, sondern ideologisch diktiert – wer sich widersetzt, wird zum Feind erklärt.

Gender? Der bunte Kristall, in dem Identitäten zerbrechen und neu erfunden werden, ein Kaleidoskop der Beliebigkeit, in dem alles möglich ist – außer Zweifel oder Kritik. Die heilige Pflicht, jeden Unterschied als Diskriminierung zu interpretieren, führt zum moralischen Exorzismus jeglicher Normalität.

Der Regenbogen, der blendet — oder: Wie man eine Gesellschaft in bunte Nebel hüllt

Die heilige Dreifaltigkeit der Regenbogen-Propaganda ist ein politisches Potemkinsches Dorf, gebaut aus Nebelkerzen, moralischem Pathos und einer gehörigen Portion Selbstüberschätzung. Sie blendet, betört, manipuliert — und sorgt dafür, dass die Menschen lieber mit einem wohligen Gefühl des moralischen Triumphes nach Hause gehen, als sich mit unbequemen Wahrheiten auseinanderzusetzen.

Diese Dreifaltigkeit ist die verführerische Droge, die das rationale Denken lähmt, die Komplexität der Welt in einfache Narrative presst und die Verantwortung auf alle außer auf sich selbst verteilt. Die Moral wird zur Maske, hinter der sich die Feigheit vor der Realität verbirgt.

Das ist kein politischer Diskurs mehr, sondern ein Spektakel, das die demokratische Debatte unterwandert, indem es differenzierte Stimmen erstickt und mit dem zynischen Charme des Guten die Welt verdunkelt. Und wer nicht mitspielt, wird zum Ketzer erklärt — ein letztes Ritual der moralischen Herrschaft