oder wie ich lernte, die Kündigung zu lieben“

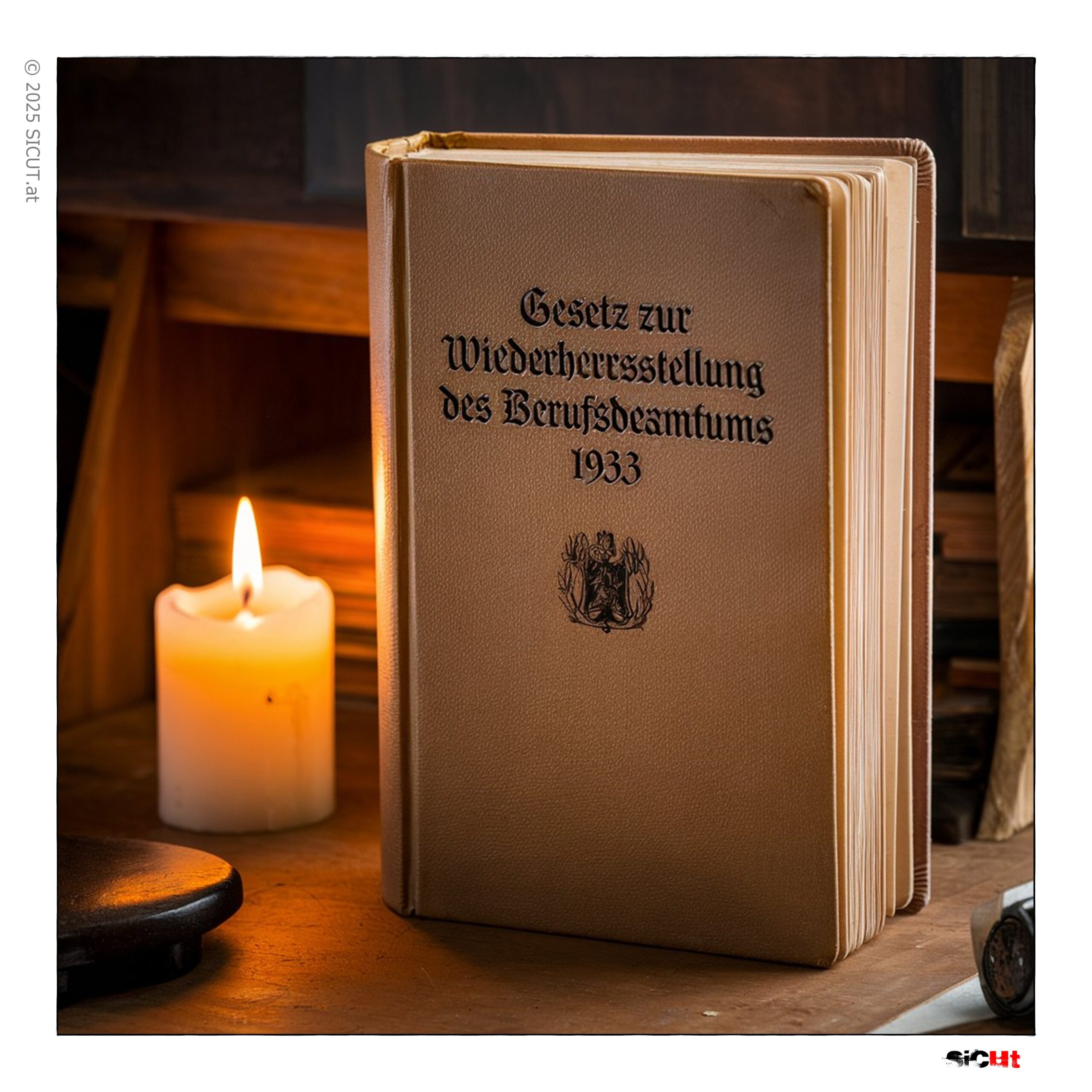

„Beamte, die nach ihrer bisherigen politischen Betätigung nicht die Gewähr dafür bieten, dass sie jederzeit rückhaltlos für den nationalen Staat eintreten, können aus dem Dienst entlassen werden. Auf die Dauer von drei Monaten nach der Entlassung werden ihnen ihre bisherigen Bezüge belassen. „

§4, Gesetz zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums, vom 7. April 1933.

Der Staat bin ich – aber bitte mit Sicherheitsüberprüfung

Man stelle sich einen durchschnittlich engagierten Verwaltungsbeamten vor, sagen wir: Fachbereich Wirtschaftsförderung in Klein-Kleckerstedt. Sorgfältig frisiert, mit Krawatte in Landesfarben, stets bemüht, den kommunalen Haushalt mit der Contenance eines mittelalten Revisoren zu führen. Dieser Mensch, der morgens in seine Filzpantoffeln schlüpft, während er gedankenverloren den öffentlich-rechtlichen Wetterbericht hört, ist, so sagt es das neue Gesetz, plötzlich verdächtig. Nicht, weil er etwas getan hätte, sondern weil er nicht ausreichend geglaubt hat. Und das ist bekanntlich schlimmer.

Denn 2025, das ist das Jahr, in dem die Demokratie den autoritären Stil für sich entdeckt hat – natürlich mit bester Absicht. Schließlich muss man die Feinde der Freiheit mit den Mitteln der Unfreiheit bekämpfen. Logisch. Im Kampf gegen Extremismus reicht es nicht mehr, Gesetze zu befolgen – man muss sie lieben. Laut, mit Nachdruck, bestenfalls mit einem Aufkleber auf dem Firmenlaptop: „Unsere Demokratie. Unsere Regeln. Unser Personal.“

Und was passiert, wenn ein Beamter sich zu kritisch äußert, zu oft das Wort „Grundrechte“ buchstabiert oder gar die Kühnheit besitzt, in öffentlichen Sitzungen die Effizienz von Gesetzesvorhaben zu hinterfragen? Nun, er bietet „nicht die Gewähr“. Und schon klingelt das Verwaltungsgericht. Drei Monate Schonfrist – man ist ja kein Unmensch – und dann: Raus. Demokratieförderung nach dem Vorbild gesäuberter Schreibtische.

Der Gesinnungskorridor: Jetzt mit Videoüberwachung

Wir kennen das aus vergangenen Zeiten: Früher suchte man nach „vaterlandslosen Gesellen“, heute nach „demokratiefernen Beamten“. Was das ist? Gute Frage. Die Antwort liegt im Auge des Betrachters – oder besser: des Amtsleiters mit erweitertem Mandat und Zugriff auf Social-Media-Profile.

Denn selbstverständlich sind Facebook-Likes heute relevanter als Verwaltungsrecht. Was nützt einem das Beamtenrecht, wenn ein Post von 2018 aufgedeckt wird, in dem man sich kritisch zur NATO, zur Energiepolitik oder – Gott bewahre – positiv zur AfD? Der Verfassungsschutz schaut mit, und plötzlich wird aus dem Fachangestellten ein Sicherheitsrisiko, aus dem Lehrer ein latent subversiver Pädagoge, aus der Archivarin eine potenzielle Demokratiesaboteurin. Kafka lacht im Grab, Orwell gibt Applaus.

In Ministerien wird hinter vorgehaltener Hand gemurmelt, manche trauen sich nicht mehr, in der Kantine über Bundespolitik zu sprechen. Der Humor? Abgeschafft, Satire? Verdächtig. Ironie? Subversiv. Die viel beschworene „wehrhafte Demokratie“ wird zur misstrauischen Tante, die selbst ihren Lieblingsneffen verhört, weil er im Freundeskreis über die Steigerung der Parlamentsdiäten witzelte.

Zynismus als Staatsbürgerpflicht

Ironischerweise ist die neue Sauberkeit der Verwaltung nicht sauberer geworden, nur glatter. Die Beamten sind angepasster, schweigsamer, fleißiger – aus Angst. Sie äußern sich nicht mehr politisch, auch nicht privat, schreiben keine Leserbriefe, sie „liken“ keine Kommentare, sie schweigen. Nicht aus Desinteresse, sondern aus purem Überlebensinstinkt.

Und was ist die Folge? Eine Demokratie, die sich ständig selbst auf die Schulter klopft, während sie im Hintergrund still ihre Kritiker entfernt – gesetzeskonform, versteht sich. Nur mit bester Absicht. Und immer mit dem Zusatz: „Das hat nichts mit Zensur zu tun.“ Natürlich nicht. Es ist ja nur eine „dienstrechtliche Maßnahme“. Im Namen der Demokratie. Die sich schützt, indem sie niemandem mehr traut, der sie nicht täglich aufs Neue bejubelt. Inklusive Formblatt 47b: „Eidesstattliche Erklärung zur gefühlten Verfassungstreue“.

Der große Gleichklang: Freiheit ist Gehorsam

Im Jahr 2025 klingt Demokratie oft wie eine Betriebsanleitung für ein autoritär verwaltetes Start-up. Mit freundlichem Logo, netten Slogans und der eindringlichen Warnung, „unsere Demokratie“ nicht zu gefährden. Aber was bedeutet dieses „unsere“? Wer ist das „wir“? Und wer entscheidet, wann jemand „uns“ nicht mehr gehört?

Fragen, die niemand mehr stellt. Denn wer fragt, dem traut man nicht. Und so wächst der Apparat – nicht nur in Größe, sondern auch in Reizbarkeit. Kritik wird zur Majestätsbeleidigung, Zweifel zur Gesinnungsschwäche. Und der Bürger zum Klatscher, der sich nur dann sicher fühlen darf, wenn er nickt.

Wohin das führt? Wir wissen es. Wir waren schon einmal dort. Nur hieß es damals nicht „Demokratie“, sondern „nationaler Staat“. Man tausche ein paar Begriffe aus, ersetze „völkisch“ durch „verfassungstreu“, und der Rest ist Systempflege mit Update-Garantie.

Zwischen Fazit und Farce: Das sanfte Kichern des Untergangs

Und so stehen wir also im Jahr 2025, mitten in einer Demokratie, die sich selbst zu ernst nimmt, um ernst genommen zu werden. Eine Demokratie, die nur dann funktioniert, wenn niemand ihr widerspricht. Eine Verwaltung, die Loyalität mit Devotion verwechselt. Und ein Beamtenapparat, der von innen verdampft, weil draußen jemand beschlossen hat, dass innere Haltung nun nach außen kontrolliert werden muss.

Natürlich – das alles ist notwendig, sagen sie. Wegen der Bedrohungen, wegen der Radikalen, wegen der Netzwerke. Und man möchte nicken. Man will glauben, dass man auf der sicheren Seite ist. Bis man merkt: Diese Seite wird jeden Tag neu gezeichnet. Und wer heute noch dazugehört, kann morgen schon als Risiko gelten.

Willkommen, also in der Demokratur – freundlich lächelnd, rückhaltlos gerecht, mit drei Monaten Lohnfortzahlung. Danach dürfen Sie gehen. Aber bitte ohne Kommentar.

Ende. Oder wie es heute heißt: Stellungnahme folgt.