Im Reich der Spitzel und Zuträger

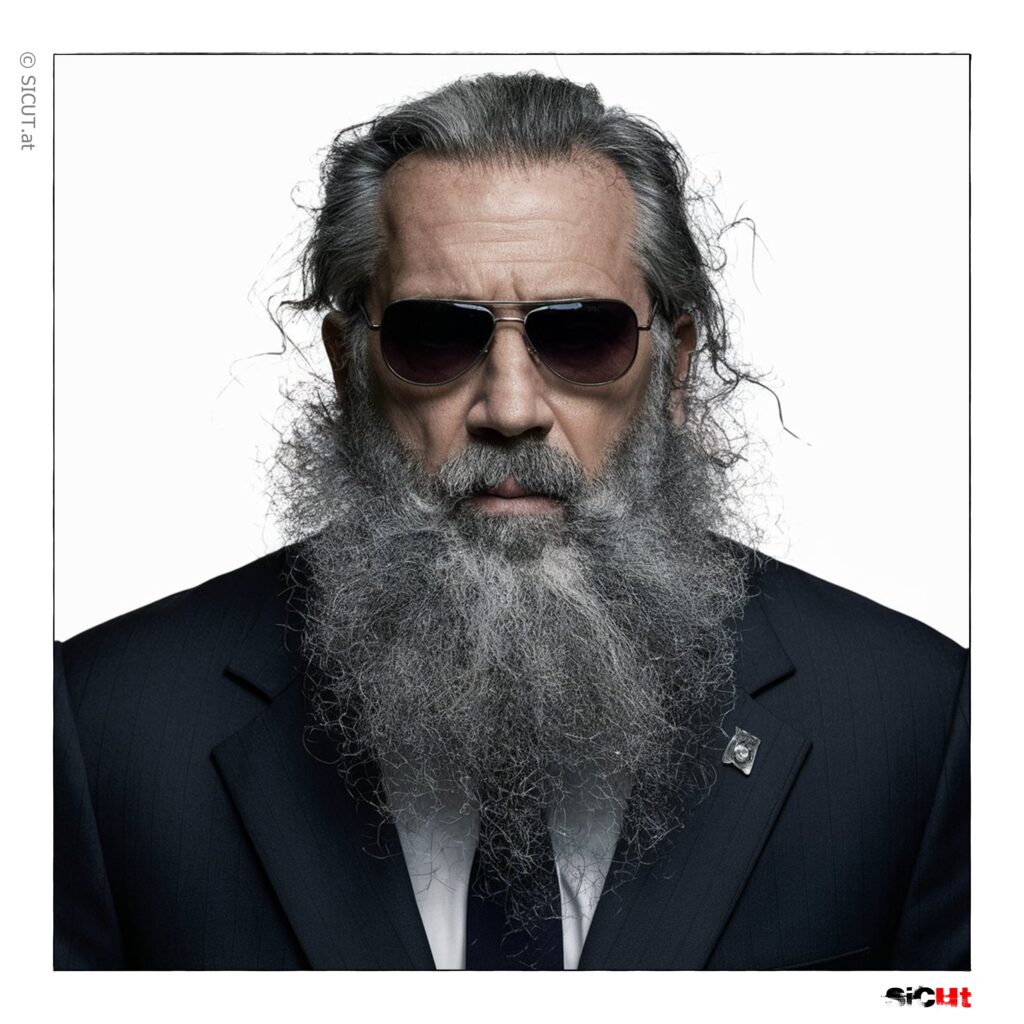

Es war einmal, in einem Land, in dem der journalistische Ehrenkodex einst als heilig galt. Dort lebten mutige Reporter, die mit unerschütterlichem Einsatz Missstände aufdeckten, Mächtige herausforderten und ihre Quellen schützten wie einen Schatz. Doch wie jedes Märchen endet auch diese Geschichte in einer düsteren Wendung. Der Thüringer Verfassungsschutzpräsident Stephan Kramer, eine durchaus schillernde Figur mit Faible für Motorrad-Rocker und Putins nächtliche Wölfe, steht im Zentrum eines Skandals, der weniger über ihn aussagt als über jene, die eigentlich für Transparenz sorgen sollten: die Journalisten.

Ein Insider wollte brisante Vorgänge über Kramer enthüllen. Das hätte Stoff für ein Enthüllungsstück epischen Ausmaßes sein können – ein Fall für investigative Journalisten, die den moralischen Kompass der Demokratie darstellen. Doch Axel Hemmerling und Ludwig Kendzia, zwei gestandene Reporter des MDR, entschieden sich für einen anderen Weg. Sie taten das Unvorstellbare: Sie lieferten ihre Quelle direkt an den Mann aus, den diese entlarven wollte. Willkommen in der neuen Ära des „IM Journalisten“ – der investigativen Spitzelarbeit.

Ein Mann für alle Netzwerke

Stephan Kramer ist ein Mann mit vielen Gesichtern. Ob als Verteidiger von Demokratie und Rechtstaatlichkeit oder als Vertrauter zwielichtiger Gestalten – sein Lebenslauf bietet Stoff für Romane. 2015 posierte er bei einer Kranzniederlegung mit Mitgliedern der Nachtwölfe, jener russischen Rockertruppe, die als patriotischer Arm Putins gilt. Ein Verfassungsschützer, der sich mit staatlich unterstützten Schlägertrupps fotografieren lässt, könnte schon allein als Parodie auf das Amt durchgehen. Doch Kramer, ganz der Lebemann, wischte das Bild weg wie den Staub von seinem Motorrad. Der Skandal verpuffte, und Kramer avancierte 2018 zum Präsidenten des Thüringer Verfassungsschutzes.

Doch der Schein trügt. Hinter den Kulissen kursierte das Foto und sorgte für Unmut – auch innerhalb der Behörde. Ein Mitarbeiter, möglicherweise geplagt von Resten moralischer Integrität, wagte es, das Bild ans Licht der Öffentlichkeit bringen zu wollen. So landete er bei Hemmerling und Kendzia, in der Hoffnung, dass diese das journalistische Schwert für ihn führen würden. Doch was dann geschah, ist der Stoff, aus dem Albträume gemacht sind.

Wenn Quellen zu Opfern werden

Axel Hemmerling und Ludwig Kendzia, zwei Männer, die sich selbst als Investigativ-Journalisten verstehen, hätten die Gelegenheit gehabt, den Thüringer Verfassungsschutzpräsidenten ins Schwitzen zu bringen. Stattdessen führten sie einen Akt durch, der an Zynismus kaum zu überbieten ist. Statt ihre Quelle zu schützen, meldeten sie sich bei Kramer höchstpersönlich und plauderten munter darüber, wer da versucht hatte, ihn ans Messer zu liefern.

Man stelle sich die Szene vor: Zwei Journalisten, die mit einer brisanten Story zu einem Top-Beamten kommen, statt die Öffentlichkeit zu informieren, aber beschließen, diesen zu warnen. In welchem Universum soll das noch Journalismus sein? Der Verstoß gegen den Ehrenkodex ist so offensichtlich, dass man eigentlich nicht glauben würde, dass er von Profis begangen wurde. Doch die Chatverläufe sprechen eine deutliche Sprache. Was darauf folgt, ist ebenso erwartbar wie erschreckend: Der Mitarbeiter verliert seine Stellung, und die MDR-Journalisten? Sie arbeiten weiter, als sei nichts gewesen.

Ein Sender ohne Konsequenzen

In jeder funktionierenden Medienlandschaft wäre der Verrat an einer Quelle ein berufliches Todesurteil für die beteiligten Journalisten. Der MDR hingegen scheint eine bemerkenswerte Toleranz gegenüber ethischen Verfehlungen seiner Mitarbeiter zu haben. Hemmerling und Kendzia sind weiterhin fest im Sattel und dürfen vermutlich noch immer investigativen Journalismus simulieren. Es ist eine bezeichnende Episode, die zeigt, wie wenig ernst es einigen Redaktionen mit den Prinzipien ist, auf denen ihre Arbeit eigentlich fußt.

Doch was sagt dieser Fall über den Zustand des Journalismus in Deutschland aus? Wenn sich Investigative lieber in den Dienst der Macht stellen, anstatt die Mächtigen zu kontrollieren, dann haben wir es mit einem tiefgreifenden Vertrauensbruch zu tun. Es ist, als hätte sich der Beruf selbst einer Lächerlichkeit preisgegeben, die den Begriff des „Vierten Standes“ ins Absurde zieht.

Der investigative Bumerang

Die Rolle der Medien in einer Demokratie ist klar definiert: Sie sollen aufklären, informieren und Kontrolle ausüben. Doch dieser Fall zeigt, wie schnell diese Prinzipien der Bequemlichkeit oder persönlichen Interessen geopfert werden können. Die beiden MDR-Journalisten haben nicht nur ihre Quelle verraten, sondern auch ihre eigene Glaubwürdigkeit. Das Ergebnis ist eine doppelte Niederlage: für den Informanten, der seinen Job verlor, und für die Öffentlichkeit, die nie von den Enthüllungen erfuhr.

Was bleibt, ist eine Art moralischer Offenbarungseid. Der Begriff „IM Journalist“ – in Anlehnung an die inoffiziellen Mitarbeiter der DDR-Staatssicherheit – drängt sich geradezu auf. Denn hier wurde nicht für die Demokratie gekämpft, sondern gegen sie gearbeitet. Die Hemmschwelle, sich an Medien zu wenden, wird durch solche Fälle enorm erhöht. Wer wird noch riskieren, Missstände zu melden, wenn er damit rechnen muss, verraten zu werden?

Ein unaufgeklärtes Kapitel

Was das Foto von Kramer mit den Nachtwölfen betrifft, so bleibt es im Dunkeln, was genau die MDR-Journalisten daran hinderte, die Geschichte zu veröffentlichen. War es die Angst vor rechtlichen Konsequenzen? Politischer Druck? Oder vielleicht schlicht Desinteresse? Die Wahrheit werden wir wohl nie erfahren. Sicher ist jedoch: Der eigentliche Skandal wurde nie öffentlich gemacht, und der Verfassungsschutzpräsident konnte weitermachen, als sei nichts gewesen.

Wenn Journalismus zur Farce wird

Der Fall um die MDR-Journalisten und Stephan Kramer ist mehr als nur ein Einzelfall. Er wirft grundlegende Fragen darüber auf, wie Medien mit ihrer Verantwortung umgehen. Journalismus, der sich selbst verrät, wird schnell zur Karikatur seiner selbst. Doch gerade in Zeiten, in denen das Vertrauen in Medien ohnehin schwindet, sind solche Vorfälle besonders schädlich. Was bleibt, ist der fade Nachgeschmack eines Berufsstandes, der offenbar bereit ist, seine Grundsätze für den Komfort der Mächtigen aufzugeben.

Quellen und weiterführende Links

- Apollo News: „Skandal um Stephan Kramer: Verfassungsschutz und Nachtwölfe“

- MDR (Archiv): „Wie investigativ ist der MDR?“

- Spiegel Online: „Der Schutz der Quelle: Eine aussterbende Kunst?“

- Netzpolitik.org: „Quellenschutz und die Grenzen des Investigativen“

- Süddeutsche Zeitung: „Der Fall Kramer – eine Chronologie“