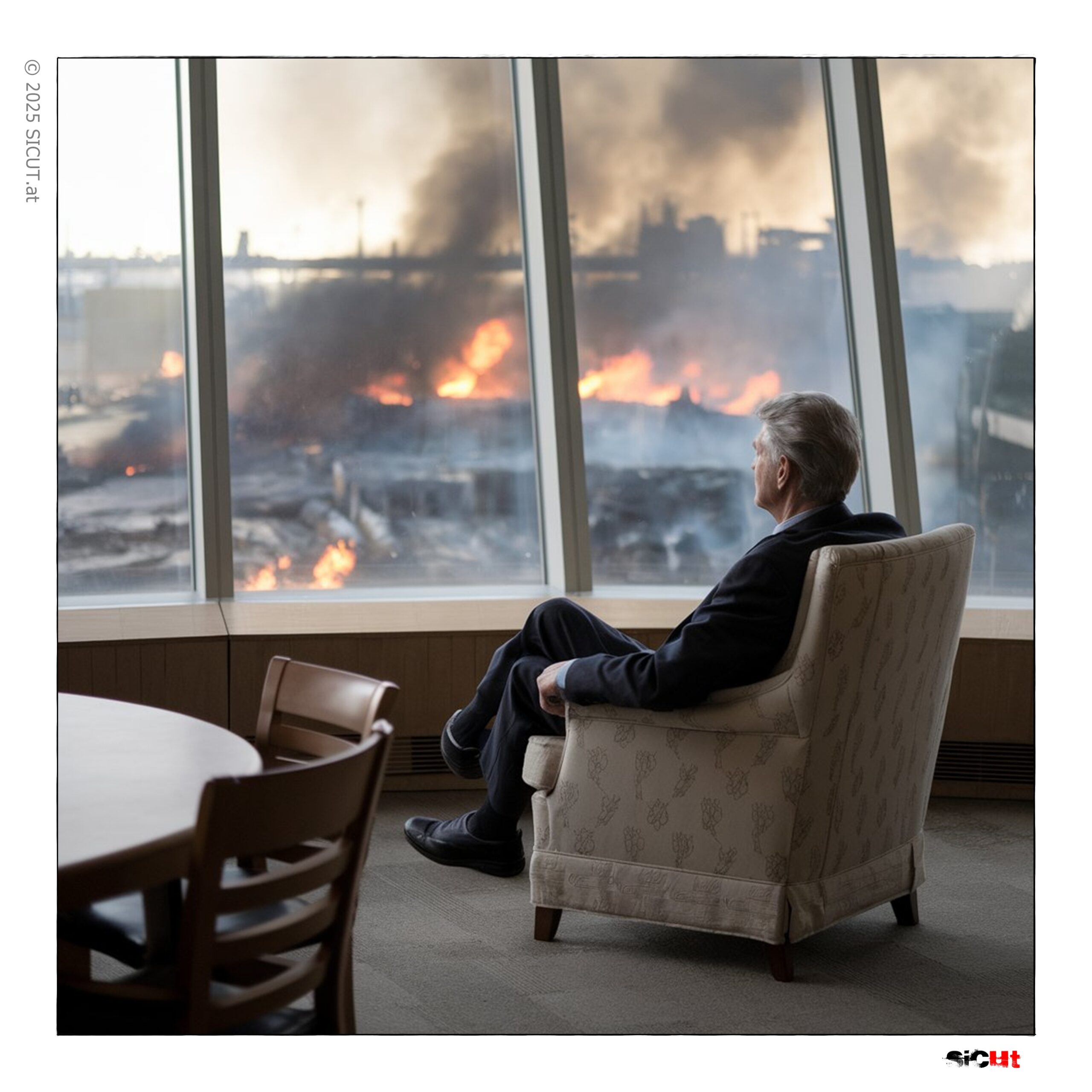

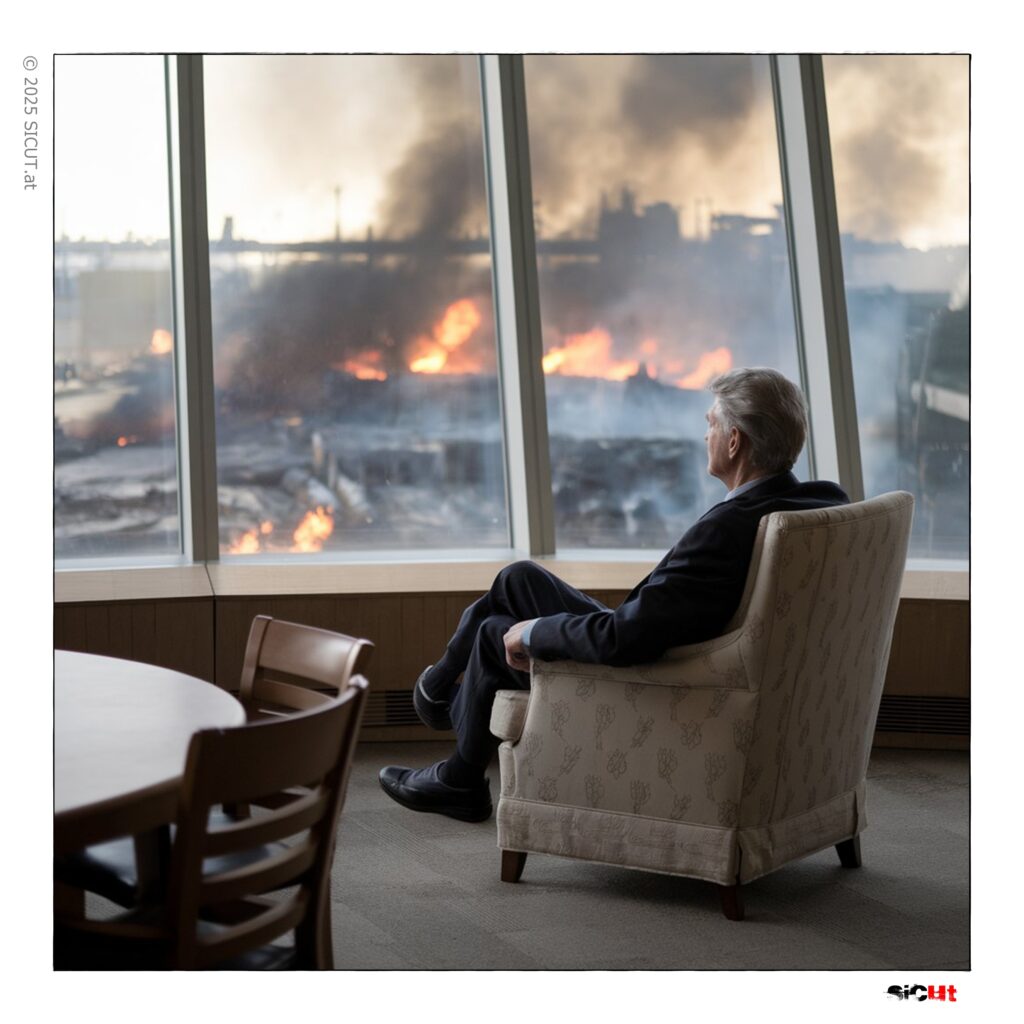

Von der Wohltemperierten Kriegsbeobachtung aus dem Lehnstuhl

Man muss schon eine gewisse Chuzpe besitzen, um aus der behaglichen Sesselfalte des FAZ-Feuilletons heraus der Ukraine vorzuhalten, sie habe ihren „Kairos“ verpasst, weil die Diskotheken noch offen sind und die Hantelbänke weiterhin poliert werden. Egon Flaig hat diese Chuzpe – und noch ein bisschen mehr. Er liefert am 11. März 2025 im Feuilleton der FAZ nicht nur eine Lobeshymne auf den heroischen Opfermut, sondern vergibt auch gleich olympische Haltungsnoten für die Kriegsführung der Ukraine, als säße er in der Jury eines martialischen Eiskunstlaufwettbewerbs. Punktabzug fürs fehlende Blutopfer in der Kür, elegante Armführung beim Patriotismus, aber leider zu wenig Selbstaufgabe in der Pflicht. Und immer schön daran denken: Das Leben der anderen ist zum Verbrauchen da.

Flaig, der sich sonst als Althistoriker mit spartanischen Hopliten oder römischen Virtus-Kulturen beschäftigt, greift nun beherzt zur Gegenwartsdiagnose: Die Ukraine sei – o Graus – längst eine postheroische Gesellschaft geworden. Der Verzicht auf eine flächendeckende Generalmobilmachung im Frühjahr 2022 wird ihm zum historischen Betriebsunfall. Das Volk, so seine Lesart, hätte nur auf das Startsignal gewartet, um massenhaft den Fitnessstudio-Jargon gegen das Marschlied zu tauschen. Stattdessen, wie der grantige Professor im Brustton der Poseidonius-Rezeption raunt, bleibe die zivilgesellschaftliche Sphäre „pulsierend“ – ein schamloses Leben zwischen Latte Macchiato und Tanzfläche, während an der Front gekämpft und gestorben wird.

Man fragt sich unwillkürlich: Sitzt Flaig da im deutschen Eichenholzstuhl und notiert sich, wie viele Ukrainer heute wieder „wehrkraftzersetzend“ ihr Leben leben? Und wem genau, möchte man anmerken, nützt eigentlich eine Gesellschaft, die sich vollständig selbst verzehrt, um ihre „Kampfmoral“ zu stärken? Vielleicht sollte man den Diskothekenbesuch gerade deshalb als patriotische Tat begreifen: als Verweigerung der totalen Selbstaufgabe. Doch dazu später mehr.

Der Opferdiskurs als Sitzkreis der Staatsphilosophie

Flaigs Argumentation erinnert an ein geistiges Manöver, das man aus den besseren Oberseminaren kennt, in denen spätabends nach zu viel Rotwein und Nietzschelektüre der Punkt erreicht ist, wo jemand den Satz sagt: „Gemeinschaft ist das, was wir brauchen!“ Das klingt immer schön archaisch, nach Lagerfeuer und Heldengesängen, lässt sich aber nur schwer in die Praxis überführen, es sei denn, man steht auf Gruppenzwang, Opfermythen und Blutsbande als politisches Organisationsprinzip.

Dass Flaig hier mit einem wohlmeinenden Plädoyer für den Krieg als nationalstiftendes Sakrament aufwartet, zeigt eine gewisse Verachtung für das, was Soziologen gemeinhin als die moderne, komplizierte Gesellschaft bezeichnen. Helmuth Plessner, ein Philosoph, den Flaig vielleicht als weichgespülten Sozialromantiker abtun würde, hat diese Problematik bereits 1924 seziert: Gemeinschaft ist schön, solange sie im Kleinen funktioniert – im Freundeskreis, beim Kegelclub oder beim kollektiven Schlagerabend. Wird sie jedoch zum politischen Leitbild, wird’s eng und irgendwann auch tödlich.

Denn die Opferlogik der Gemeinschaft kennt keine diplomatische Zwischentöne. Wer nicht mitmacht, ist der Verräter, der Drückeberger, der Schädling im Organismus der Nation. Dass diese Vorstellung ihre intellektuelle Duftmarke eher in den 1930er Jahren als in einer liberalen Demokratie hat, scheint Flaig nicht weiter zu irritieren.

Kant als Kronzeuge? Nur wenn man ihn falsch zitiert

Um seinem Opferdiskurs das philosophische Krönchen aufzusetzen, ruft Flaig dann auch noch Kant zu Hilfe. Das ist ungefähr so, als würde man die vegane Kantine der Grünen als Argument für den Konsum von Tatar heranziehen. Denn Kant ist zwar ein Moralphilosoph, der von Pflichtethik schwärmt, aber ganz sicher kein Fan militärischer Totalverfügbarkeit. Seine berühmte Frage, welches Recht der Staat habe, Bürger in den Krieg zu schicken, beantwortet er mit einem lakonischen: eigentlich keins. Menschen sind, so Kant, keine Kartoffeln, die man nach Belieben schälen, kochen und verzehren darf – auch nicht im Dienste des Vaterlandes.

Nur wenn der Bürger – durch seine Repräsentanten – der Kriegserklärung zustimmt, darf der Staat sein Leben fordern. Es ist also keine Einbahnstraße in Richtung Schlachtfeld, sondern ein Vertrag zwischen gleichberechtigten Akteuren.

Flaig jedoch legt Kant auf die Couch und diagnostiziert ihm posthum eine heimliche Liebe zum heroischen Opfer. Das ist in etwa so, als würde man Schiller auf den Satz reduzieren: „Das Leben der anderen ist das Güter höchste nicht.“ Derart verkürzt klingt sogar Pathos nach Zynismus.

Die Heimatfront als Problemzone der Kriegsführung

Flaigs gefährlichster Gedankengang aber ist der Versuch, den Zustand der Heimatfront zum Schicksalsfaktor der Nation zu erklären. Die Vorstellung, dass sich die Zivilbevölkerung geschlossen hinter den Kampf stellen müsse – und das bitte nicht nur mit moralischer Unterstützung, sondern möglichst mit völliger Selbstaufgabe – trägt den Ruch einer mentalen Generalmobilmachung.

Man kennt das Prinzip aus der deutschen Geschichte, und zwar nicht aus den besten Kapiteln. George Mosse hat es beschrieben: Wie nach dem Ersten Weltkrieg der Kriegsmythos den Frieden vergiftete, wie aus den Frontsoldaten die neuen Heiligen wurden, um die sich der Opferkult schlang wie ein Lorbeerkranz aus Stacheldraht. Dieser Mythos überlebte den Krieg und nährte die faschistische Versuchung: Wer nicht kämpfte, war kein ganzer Mann; wer nicht litt, war kein ganzer Bürger.

Die Parole vom Durchhalten bis zum Letzten ist keine historische Randnotiz, sondern ein gut dokumentierter Weg in den Abgrund. Und wenn heute wieder jemand mit der Pathos-Keule wedelt und den Fitnessstudio-Besuch als zivilisatorischen Verfall anprangert, sollte man hellhörig werden.

Arendt, Schiller und das animalische Niveau

Zum Schluss serviert Flaig noch eine bildungsbürgerliche Dessertvariation mit Schiller und Arendt. Das klingt nobel, ist aber ein ziemlich schaler Aufguss. „Das Leben ist der Güter höchstes nicht“, zitiert er Schiller – ein Satz, den man wahlweise bei Trauermärschen oder bei Herrenabenden nach dem vierten Schnaps hervorholt. Doch wie Ludwig Marcuse schon sagte: Wer so zitiert, meint meist das Leben der anderen.

Und Arendt? Sie hat mitnichten den heroischen Opfermut gepriesen, sondern davor gewarnt, dass totalitäre Systeme den Menschen nicht nur das Leben nehmen, sondern die Welt selbst – den Raum der Freiheit, des Denkens, des Handelns. Arendt wollte keine Gladiatorenschule für den Westen, sondern eine politische Welt, in der Menschen mehr tun dürfen, als sich gegenseitig zu opfern.

Fazit: Das heroische Delirium einer saturierten Gesellschaft

Flaigs Artikel ist letztlich das Symptom einer saturierten Gesellschaft, die sich den Krieg als moralisches Planspiel zurechtlegt. Während reale Menschen sterben, diskutiert man im Feuilleton darüber, ob genug gestorben wird. Das hat etwas von einem makabren Brettspiel: Risiko für Bildungsbürger.

Man kann es auch anders sagen: Wer vom Schreibtisch aus Selbstaufopferung predigt, führt keinen Diskurs über Werte, sondern inszeniert ein Rollenspiel auf Kosten der Betroffenen.

Ja, wir müssen über Wehrhaftigkeit reden, über politische Verteidigungsethik, über den Preis von Freiheit. Aber solange die Antwort darauf aus einem Cocktail aus Carl Schmitt, Schiller und Zuchtmeisterton besteht, bleibt der Nachgeschmack bitter.

Vielleicht hilft hier ein letzter Gedanke von Ludwig Marcuse weiter: „Wer das Leben gering achtet, um der Sache willen, muss sehr sicher sein, dass es wirklich die Sache aller ist – und nicht nur seine eigene Idee davon.“