Präludium zum akademischen Exorzismus: Wenn Denken zur Gymnastik wird

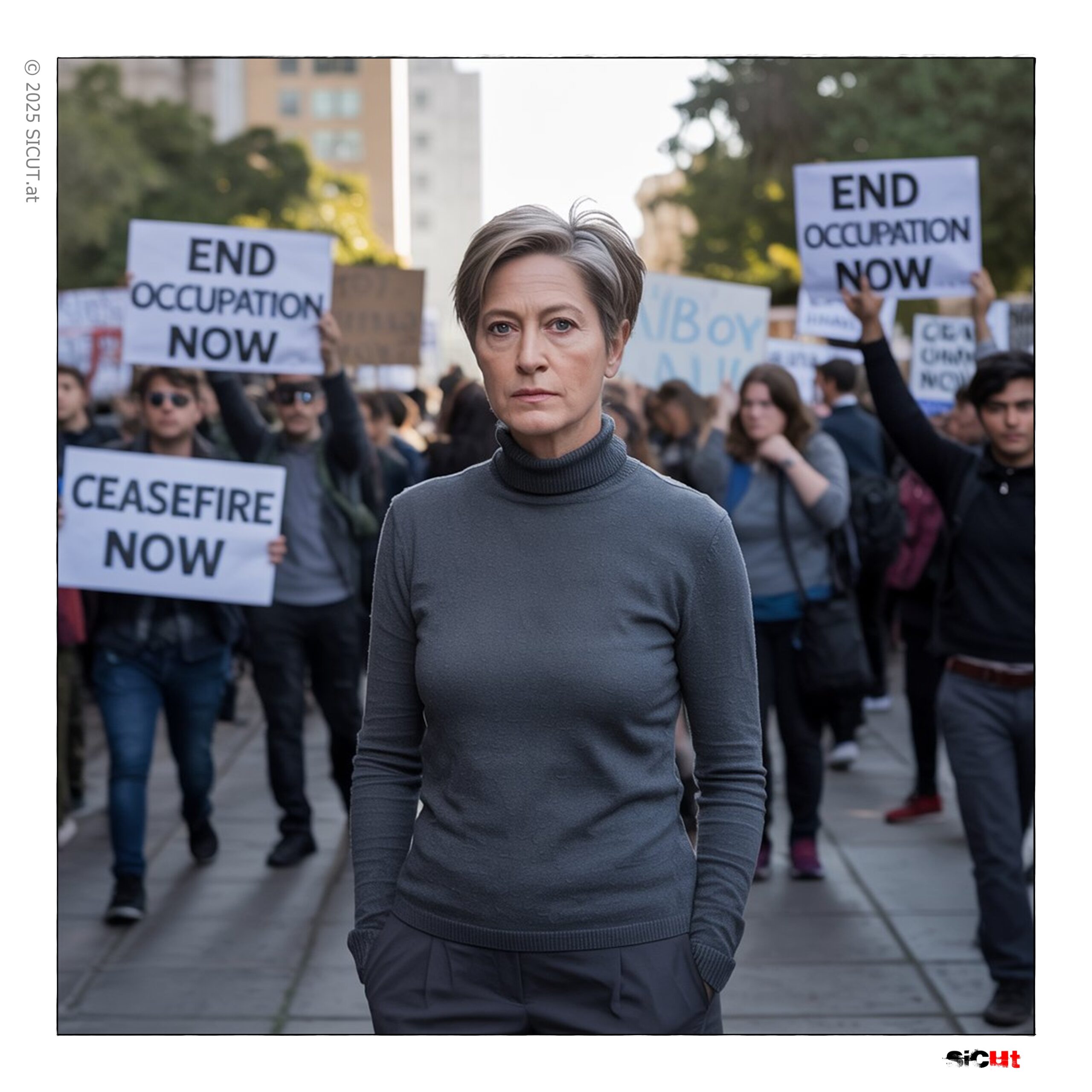

Man stelle sich eine Welt vor – man muss gar nicht sehr viel Fantasie bemühen –, in der akademische Diskurse weniger dazu dienen, Wirklichkeit zu begreifen, als sie möglichst weit hinter einer Nebelwand aus Begriffen verschwinden zu lassen. In dieser Welt wird nicht argumentiert, sondern performt. Man debattiert nicht über Tatsachen, sondern über die „Tatsächlichkeit der Tatsache als Text“, in zehnfacher Fußnotenverschachtelung und mit endlosen Verweisen auf Kollegen, die wiederum auf Kollegen verweisen, die längst vergessen haben, worauf sie eigentlich ursprünglich verwiesen hatten. Das klingt wie eine Parodie, ist aber der Alltag ganzer Fakultäten. Und im Zentrum dieses intellektuellen Jahrmarkts steht, wie ein Orakel, das sich selbst als Echo missversteht, niemand Geringeres als Judith Butler.

Judith Butler – ihres Zeichens Hohepriesterin der postmodernen Scholastik, Prophetin der Dekonstruktion, tanzende Derwischin der Begriffszirkel. Wer einmal den Fehler begangen hat, sich ernsthaft in Butlers Werke zu vertiefen, der wird rasch feststellen: Es ist ein wenig wie das Studium von Bedienungsanleitungen für Geräte, die gar nicht existieren, geschrieben in einem Dialekt, den sich der Text selbst erst erschafft, während man ihn liest. Wer es bis zur letzten Seite schafft, verdient eigentlich einen akademischen Orden – oder wenigstens eine Überweisung in eine Rehaklinik für Denkermüdung.

Doch der Wahnsinn fängt hier erst an.

Postkolonialismus als Ablasshandel: Wie die westliche Linke sich selbst entkolonialisiert

Butler hat ein Geschäftsmodell perfektioniert, das an mittelalterliche Ablassbriefe erinnert: Wer ihre Thesen übernimmt, darf sich als entlastet betrachten. Von was? Von der kolonialen Schuld, der westlichen Überheblichkeit, der Dominanzkultur des weißen cis-männlichen Hegemons, von der Last des historischen Bewusstseins überhaupt. Der „postkoloniale Wahnsinn“ beginnt dort, wo sich Denken in Selbstgeißelung verwandelt und Empathie zur performativen Pose mutiert.

Der postkoloniale Diskurs – in Butlerscher Lesart – ist kein differenziertes Nachdenken über globale Machtverhältnisse. Er ist eine Art intellektuelles Flagellantentum: Man schlägt sich auf die Brust, während man die komplexen Konflikte dieser Welt durch das Prisma eines moralischen Schwarz-Weiß-Filters presst. Der Westen ist schuldig, der Osten ist Opfer. Punkt. Wer anderer Meinung ist, hat das Prinzip nicht verstanden und wird auf Twitter gecancelt oder in Fußnoten totgeschwiegen.

In diesem Weltbild ist kein Platz für Grautöne, keine Geduld für Widersprüche, keine Neugier auf den Kontext. Palästina? Unterdrückt. Israel? Kolonial. Ukraine? Randnotiz. Iran? Naja, das ist kompliziert, lassen wir das mal weg. Der Butlerismus folgt dabei der Logik eines binären Moralismus, den er doch vorgibt, zu dekonstruieren. Die Widersprüche sind gewollt – denn nur in der Verwirrung fühlt sich das postkoloniale Gewissen richtig zu Hause.

Semantische Jonglagen: Wenn Wörter nicht mehr bedeuten, was sie bedeuten

Butlers Sprache ist ein einziger rhetorischer Tanz ums goldene Kalb der Beliebigkeit. Hier wird nicht argumentiert, sondern orchestriert – mit Vokabeln, die sich gegenseitig referenzieren, bis sie in sich selbst zusammenfallen wie ein soufflierendes Kartenhaus.

Es ist kein Zufall, dass Butler Sätze schreibt, die wie die literarische Entsprechung eines Knoten in der Zunge wirken. Man lese nur exemplarisch aus Gender Trouble oder Frames of War:

„The ontology of precarity must be rearticulated through the performative enactment of vulnerability in the face of biopolitical necropolitics.“

Wer diesen Satz ohne Luft holen aufsagen kann, dem gebührt ein Preis – aber bitte keiner für Klarheit. Das ist Sprachakrobatik als Machtinstrument. Denn wer unverständlich schreibt, bleibt unangreifbar. Wer sich in Wolken von Jargon hüllt, muss keine Rechenschaft ablegen. Der Leser bleibt ratlos zurück, und das ist Absicht: Wer nichts versteht, kann auch nichts hinterfragen. Der intellektuelle Bluff wird durch ritualisierte Zustimmung verschleiert.

Die politische Schizophrenie der Butler-Jünger

Wer den postkolonialen Wahnsinn einer Judith Butler verstehen will, muss sich auch die Rituale ihrer Anhänger ansehen. Es ist eine Art säkularer Klerus, der sich mit Inbrunst der dekonstruktiven Liturgie hingibt. Das Schöne daran: Man kann sich jederzeit widersprechen, denn das ist ja gerade der Punkt. Wer auf Widersprüchlichkeit hinweist, hat den Diskurs nicht verstanden. Es zählt nicht die Konsistenz, sondern der Gestus.

Die postkoloniale Linke – durch Butlers Prisma betrachtet – hat es geschafft, sich selbst in eine politische Schizophrenie zu treiben: Einerseits feministisch, andererseits verständnisvoll gegenüber islamistischen Patriarchaten. Einerseits für queere Rechte, andererseits solidarisch mit Staaten, in denen Homosexualität mit dem Tod bestraft wird. Einerseits für Diversität, andererseits bereit, jeden Kritiker als „weiß“ und damit irrelevant abzutun, auch wenn es sich um eine säkulare Iranerin handelt, die dem Mullah-Regime entkommen ist.

Das ist kein Zufall, sondern systemimmanent. Der postkoloniale Wahnsinn lebt von der Selbstwidersprüchlichkeit – sie ist seine stärkste Waffe. Wer die Welt nicht mehr in Widersprüchen denken muss, sondern sich an der Widersprüchlichkeit selbst berauscht, braucht keine Antworten mehr. Fragen reichen. Oder besser noch: performative Fragen, in denen die Antwort bereits dekonstruiert ist, bevor sie überhaupt gestellt wurde.

Apokalypse als Seminararbeit: Warum das alles nicht lustig ist – und trotzdem zum Lachen reizt

Man könnte all das belächeln, wäre es nicht so folgenreich. Denn während Butler und ihre Jünger in den Elfenbeintürmen ihrer postkolonialen Dekonstruktionen tanzen, brennt draußen die Welt. Der reale Kolonialismus – der technologische, der wirtschaftliche, der politische – wird weiter betrieben, aber von ganz anderen Akteuren: von China, von Russland, von globalen Konzernen, die sich nicht im Geringsten um Gender-Performativität oder postkoloniale Semantik scheren.

Die Butler-Schule hingegen dekonstruiert die westliche Vernunft – und überlässt das geopolitische Feld jenen, die mit dieser Selbstkasteiung nichts am Hut haben. Während an amerikanischen Unis Pronomen-Diskurse geführt werden, investieren saudische Fonds Milliarden in Tech-Konzerne, Putin rüstet auf, und Xi Jinping freut sich über eine westliche Linke, die sich selbst blockiert.

Man darf also lachen über den postkolonialen Wahnsinn einer Judith Butler. Man muss es sogar, denn Lachen ist manchmal der letzte Ausweg aus der Ohnmacht. Aber das Lachen hat einen schalen Beigeschmack – es ist das Lachen des Clowns im brennenden Zirkuszelt.

Epilog: Oder wie man es in Butlerscher Diktion sagen würde

Das dekonstruktive Selbstgespräch des Subjekts in der Matrix des epistemischen Korridors kulminiert in der performativen Exposition der eigenen Unfähigkeit, zwischen Analyse und Aberglaube zu unterscheiden.

Oder, einfacher gesagt:

Judith Butler hat Recht. Aber nur darin, dass alles Konstruktion ist – auch ihr eigener Wahnsinn.