Arthur Ponsonby und die Kunst der Kriegspropaganda

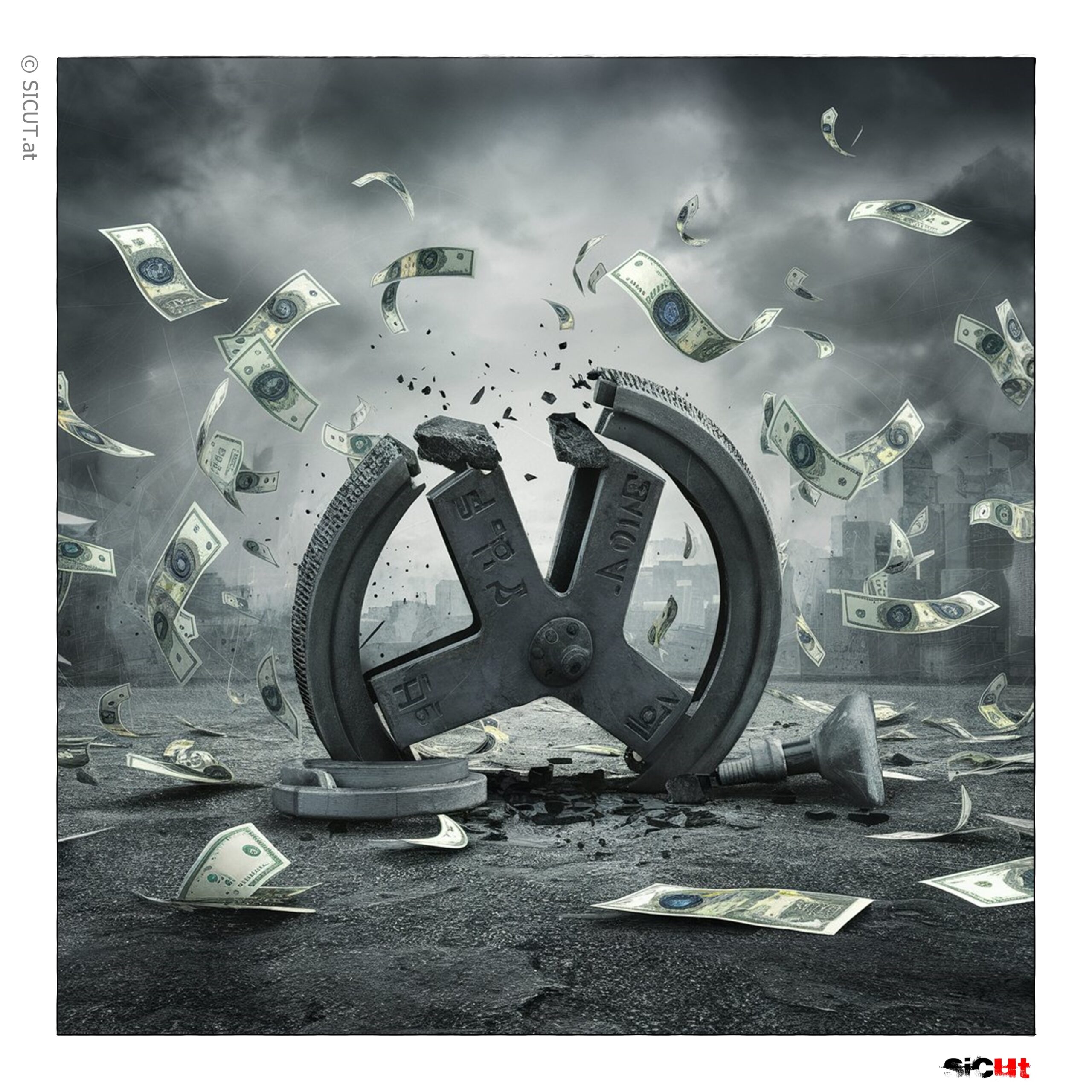

Es gibt Momente, in denen die Wahrheit in der Geschichte zu einem bloßen Spielball wird – ein zerschlagenes Relikt, das von den feisten Händen der Macht zermalmt wird, nur um in einem dreckigen Handtuch von rhetorischen Lügen zu verschwinden. Arthur Ponsonby, der britische Staatsbeamte, Politiker und Pazifist, verstand dies wie kaum ein anderer. In seinem 1928 veröffentlichten Werk Falsehood in Wartime zeichnete er ein Bild, das die wahren Waffen des Krieges ans Licht brachte – nicht die Kanonen und Gewehre, sondern die Lügen, die sie begleiten. Und wie ein wahres Meisterwerk der politisch-satirischen Auseinandersetzung, rechnet Ponsonby mit der Doppelmoral der Kriegsmaschinerie ab und entlarvt das, was wir als „Kriegspropaganda“ kennen, als die systematische Zerstörung der Wahrheit.

Die – wie Ponsonby sie beschreibt – elenden Methoden der Kriegspropaganda, die von den Kriegsführenden eingesetzt werden, lassen den düsteren Schatten eines Teufels in einer aufgeräumten Jacke erkennen: Sie sind die Masken, hinter denen die grausamste aller Wahrheiten versteckt wird – diejenige, dass Krieg, wie er auch in den höchsten Rufen der Zivilisation begründet wird, in seiner Essenz nie „für die Menschen“ geführt wird. Es ist ein Schauspiel, das die Wahrheit von Anfang an opfert, und zwar mit einer Vehemenz, die in Ponsonbys Worten ihren traurigen Höhepunkt fand: „Nach der Kriegserklärung ist die Wahrheit das erste Opfer.“ Die Wahrheit, dieses unschuldige Lamm, das sich erbarmungslos dem Moloch der Propaganda opfert.

Doch was könnte er, der so unmissverständlich den Schleier der Lügen löst, uns über den Inhalt der Propaganda erzählen? Die zehn Regeln Ponsonbys, die er in seinem Buch niederschreibt, sind nicht nur eine Entlarvung, sie sind eine meisterhaft aufgebaute Kritik am System, das so gut darin ist, sich zu tarnen, während es mit feiner Zerstörungskraft die Wahrnehmung der Masse manipuliert.

1. „Wir wollen keinen Krieg!“

Die erste Regel Ponsonbys ist ein denkbar unschuldiger Auftakt, wie er im Handbuch des Lügenkrieges nicht fehlen darf: „Wir wollen keinen Krieg!“ Hier wird der gute Wille propagiert, der edle Wille des Friedens – der Wille, der niemals den ersten Schuss abfeuert, der niemals die Waffen anhebt, der die Feinde mit offenen Armen empfängt und den ehrlichen Dialog sucht. Was für ein Heldentum! Was für eine Selbstverständlichkeit! Doch wer glaubt noch daran? Dieser Satz ist der flimmernde Scheinwerfer, der die dunklen, blutgetränkten Stollen eines Krieges in ihrer Grausamkeit zu kaschieren versucht. Wer hätte je gedacht, dass hinter diesen hehren Worten die Planung für die größte der menschlichen Katastrophen liegt?

2. „Der Gegner ist allein für den Krieg verantwortlich!“

Sobald dieser Punkt erreicht ist, erleben wir die Verdrehung des Geschehens auf dem Präsentierteller. Es ist so einfach, den Gegner als das personifizierte Böse zu brandmarken. Dieser einfache Akt der Zuweisung von Schuld sorgt dafür, dass die eigene Nation von jeder Verantwortung befreit wird. Die Kriegspropaganda liebt diese simplen Narrative: der Böse, der Unmensch, der Aggressor – er ist allein der Übeltäter. Der andere – der „wir“ im Satz – bleibt unberührt, der gute Samariter, der sich gegen das Chaos auflehnt. Diese Regel ist die Biene, die den Stock des nationalen Stolzes nährt, sie trägt eine unverkennbare Waffe in sich: den moralischen Überlegenheitsanspruch.

3. „Der Führer des feindlichen Lagers wird dämonisiert.“

„Satan persönlich“, so könnte man sagen, wird hier eingeführt. In der Propaganda gibt es keinen Raum für die Nuancen der Persönlichkeit. Der Feindführer muss nicht nur fehlerhaft sein – er muss ein Monstrum sein. Die Darstellung des Feindes als eine dämonische Gestalt ist nicht nur rhetorische Übertreibung, sie ist ein entscheidender Schritt, um die eigene Bevölkerung auf den Krieg vorzubereiten. Je schlimmer der Gegner dargestellt wird, desto geringer wird der Widerstand gegen die eigene Kriegsführung. Denn wer will schon mit einem Monster verhandeln, wenn es doch besser ist, das Monster zu vernichten?

4. „Wir verteidigen ein edles Ziel und keine besonderen Interessen!“

Nun, hier erreicht die Propaganda ihren Höhepunkt der Heuchelei. Die Kriegsführung wird als eine heilige Mission dargestellt, als eine noble Pflicht. Es geht nicht um Macht, um territoriale Gewinne, um Ölquellen oder Rohstoffe – oh nein! Es geht um das Wohl der Menschheit, um Freiheit, Gerechtigkeit und das Streben nach dem Guten. Was für ein atemberaubendes Narrativ! Die wahre Agenda wird uns als edles, reines Ziel verkauft – und wie erfolgreich! Wer könnte schon gegen so ein heiliges Anliegen kämpfen? Wer will schon in die Riege der Unmoralischen eingehen?

5. „Der Feind begeht wissentlich Grausamkeiten, wenn wir Fehler machen, geschieht dies unbeabsichtigt.“

„Wir sind die Unschuldigen“, verkündet diese Regel. Unsere Fehler – und seien sie noch so katastrophal – sind immer unbeabsichtigt, das Ergebnis von Missverständnissen oder unglücklichen Umständen. Auf der anderen Seite jedoch ist der Feind der reinste Zynismus. Jeder Tropfen Blut, den er vergießt, ist kein Zufall, sondern eine bewusste, teuflische Tat. In dieser Rhetorik wird der moralische Unterschied klar: Wir – die guten und anständigen – und sie – die grausamen und abscheulichen. Es ist ein moralischer Trick, der die einfache Unterscheidung zwischen Gut und Böse in einer so simplen Art und Weise liefert, dass er beinahe unmerklich wird. Doch wehe dem, der das hinterfragt.

6. „Der Feind benutzt unerlaubte Waffen.“

Oh, der Schock und die Empörung, die diese Regel hervorruft! Der Feind, ein Barbar, hat den „guten Krieg“ durch die Verwendung von verbotenen Waffen entweidet. Die moralische Entrüstung ist grenzenlos. Doch diese Darstellung ist nicht nur eine übliche Taktik, sie hat eine fast sakrale Bedeutung: Sie macht den Feind nicht nur in seinen Handlungen, sondern in seiner Existenz zu einem Abtrünnigen. Es ist ein moralisches Argument, das den Feind außerhalb des Rechtssystems stellt.

7. „Wir erleiden geringe Verluste, die Verluste des Feindes sind erheblich.“

Eine Regel, die nicht nur die Realität der Kriegsführung verzerrt, sondern sie gleichsam in ihre eigene Form von Fantasie überführt. Die eigenen Verluste – so gering wie möglich dargestellt, sogar als symbolische Opfer des edlen Kampfes – die des Feindes jedoch werden als unvorstellbar grausam beschrieben. Sie sind das Argument für den „guten Krieg“, während die eigenen Opfer als eine Art noble Selbstaufopferung präsentiert werden.

8. „Anerkannte Kulturträger und Wissenschaftler unterstützen unser Anliegen.“

Was wäre die Kriegspropaganda ohne das ehrwürdige „Bekenntnis der Gelehrten“? Die wichtigsten Stimmen der Zivilisation – Philosophen, Wissenschaftler, Künstler – sie alle stimmen in den Chor ein und erklären den Krieg für gerechtfertigt. Diese Regel ist das beste Rezept, um den Krieg als etwas Zivilisiertes erscheinen zu lassen, etwas von der gebildeten Klasse Abgesegnetes. So wird der Krieg nicht nur zu einem politischen Akt, sondern zu einem Akt der Kultur.

9. „Unser Anliegen hat etwas Heiliges.“

Kriege, die von diesem Glauben genährt werden, erlangen eine fast religiöse Dimension. Sie sind nicht nur Kämpfe um Macht, sie sind Kämpfe um das Gute, um das Heilige, um das einzig Wahre. Der Krieg wird so zu einer Art spirituellen Mission, einer Pflicht, die nicht nur mit Tod, sondern auch mit einer beinahe heiligen Entrückung verbunden ist.

10. „Wer unsere Propaganda in Zweifel zieht, arbeitet für den Feind und ist damit ein Verräter.“

Und schließlich die bedrohliche, alles zerstörende Drohung: Wer diese Wahrheit in Frage stellt, ist ein Feind der Nation. Wer an der heiligen Botschaft zweifelt, ist nicht nur ein Irrer, sondern ein Verräter, der das Wohl des Volkes gefährdet. Das System lebt von dieser Regel, denn es ist der Druck, der jeden Einzelnen zwingt, in Linie zu bleiben. Zweifel werden zu Verrat, und der Verrat ist eine der tödlichsten Sünden in einem Krieg.

Die Propaganda als ein Spiegel der Gesellschaft

Arthur Ponsonbys zehn Regeln sind nicht nur ein historisches Relikt, sie sind auch ein Spiegel für die Mechanismen der Wahrheitsverzerrung, die wir immer wieder in verschiedenen Formen wiederfinden. Wie sehr sich die Welt auch verändert haben mag, die Werkzeuge der Kriegspropaganda haben sich nur verfeinert. Wir leben in einer Ära, in der die Wahrheit nicht nur im Krieg, sondern auch im alltäglichen Leben ein seltenes Gut ist. Ponsonby erinnert uns daran, dass der Krieg mehr ist als das Zerstören von Leben; er ist das Zerstören von Wahrheiten. Und wenn wir nicht wachsam sind, wird uns die nächste „große Wahrheit“ möglicherweise ebenso schnell wie die letzte vorenthalten – denn sie ist längst das erste Opfer.