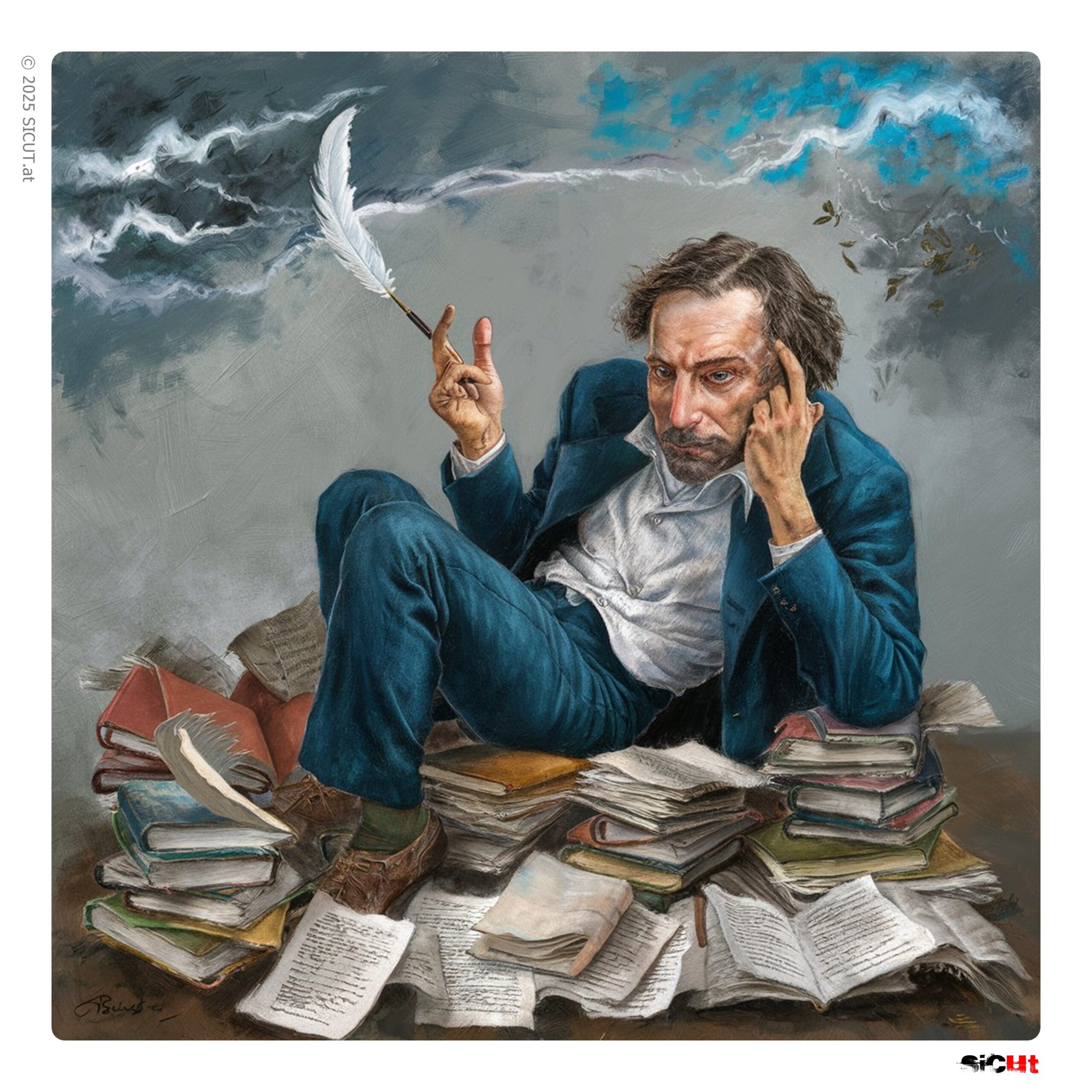

Ich will Wein trinken und Wasser predigen.

Wie oft muss man es denn noch sagen, wie oft muss man die moralingeschwängerten Nebelschwaden zerreißen, die sich wie ein muffiger Vorhang aus feuchtem Filz über jede Diskussion legen, bis auch der Letzte merkt, dass hier nicht argumentiert, sondern bekehrt werden soll? Ihr mögt Eure Predigten für ethisch wertvoll halten, für zivilisatorische Höchstleistungen in der Tradition Kants und Konsorten, doch in Wahrheit seid ihr nur wandelnde Lautsprecher der Selbstgefälligkeit, die von der Kanzel herab röhren, während sie mit der anderen Hand das Buffet plündern. „Authentizität“ ruft Ihr, doch keiner von Euch würde freiwillig ein Wochenende ohne WLAN in einem Zelt am Stadtrand verbringen, selbst wenn Greta persönlich die Isomatte signiert hätte. Und ich? Ich möchte Wein trinken. Einen schweren, tiefdunklen, sündhaft teuren Bordeaux – während ich mit vollgeschmiertem Mund über die Tugend schwadroniere. Einverstanden? Nein? Umso besser.

Die Moral als Modediktat – oder: Die veganen High Heels der Gesinnung

Moral, meine Lieben, ist längst nicht mehr das, was sie mal war. Früher wurde sie sonntags zwischen Schweinsbraten und dem evangelischen Kirchenlied verabreicht, heute kommt sie in ökologisch abbaubaren Verpackungen aus dem Co-Working-Space. Man trägt sie wie ein Accessoire, stilistisch zwischen Latte Macchiato und Gendersternchen angesiedelt, und glaubt ernsthaft, sie verleihe dem Träger eine Aura von Welterlösung. Die neue Moral ist kein innerer Kompass, sie ist eine Image-Kampagne mit Corporate Design und passenden Instagram-Filtern. Wer mit ihr nicht konform geht, wird nicht mehr diskutiert, sondern abgesägt, gecancelt, digital geschreddert. „Du isst Fleisch?“ fragt man mich mit dem Entsetzen einer Operndiva, der man die Arie gestrichen hat. „Ja“, sage ich, „und ich genieße es mit einer Flasche Pinot Noir, während ich über die Klimakrise lamentiere.“ – Widerspruch ist der letzte Luxus.

Der Pharisäer 2.0 – oder: Likes statt Himmelreich

Die neuen Pharisäer tragen kein Talar mehr, sondern Fair-Fashion und Selbstzufriedenheit. Ihre Bibel ist ein Twitter-Thread, ihre Sakramente die Reposts der Gleichgesinnten. Sie brauchen kein Jenseits, denn ihr Paradies ist die algorithmisch gestützte Echokammer. Dort singen sie sich gegenseitig die Psalmen der Haltung, des Aktivismus, der korrekten Sprache – und wehe dem, der einen Ton zu tief gerät. Wer differenziert, wird als unrein gebrandmarkt. Wer ironisch ist, als zynisch verworfen. Wer zweifelt, ist verdächtig. Die neuen Moralisten predigen nicht, um zu bessern, sondern um zu glänzen. Tugend ist ihr Statussymbol, der Balken im Auge des anderen ihre Lieblingswaffe. Und ich? Ich streue Salz in die Wunde und trinke einen weiteren Schluck. Santé!

Die heilige Empörung – oder: Die Guillotine der Gefühle

Empörung ist die Liturgie der Gegenwart. Mit der Inbrunst mittelalterlicher Inquisitoren stürzt man sich auf jede Abweichung, auf jedes Wort, das nicht durch sämtliche Filter der Empfindlichkeitsindustrie gelaufen ist. Die Vergehen sind klein, die Strafen groß – eine falsch platzierte Pointe kann Existenzen kosten. Satire? Nur noch in Sicherheitsabstand. Ironie? Ein Fall für den Ethikrat. Was bleibt, ist eine Zivilgesellschaft unter Dauerüberwachung der eigenen Gefühle, ein hysterisches Theater, in dem jeder Zuschauer auch Kritiker und Henker ist. Ich hingegen – mit glasigem Blick und fettigen Fingern – applaudiere laut und langsam. Denn nichts entlarvt die Bigotterie der Tugendwächter besser als der ungefilterte Exzess. Wer Wasser predigt, darf ruhig ein bisschen rotweinselig sein. Alles andere wäre – nun ja – unehrlich.

Klimaretter mit Kerosinsucht – oder: Die Business-Class der Besserwisser

Wie oft muss man eigentlich über den Atlantik jetten, um genug Karma zu sammeln, dass einem die persönliche CO₂-Bilanz wie ein rein gewaschenes Tischtuch erscheint? Wer heute ein „Klimaretter“ sein will, sollte entweder fliegen, wie Greta – per Segelschiff, medienwirksam – oder gleich in Business Class mit der Überzeugung, dass man ja schließlich einen veganen Snack gewählt hat, reisen. Denn das ist das neue Ablassmodell: Wer genug Hafermilch trinkt, darf auch am Wochenende nach Marrakesch. Ein bisschen CO₂ hier, ein paar Kompensationszertifikate da – schon ist das ökologische Gewissen reingewaschen wie eine Stewardess-Uniform am Layover-Sonntag.

Diese Leute, die in Yogahosen aus recyceltem PET-Plastik am Flughafen loungen, erzählen dir bei einem Glas Fairtrade-Wein, dass wir dringend unser Verhalten ändern müssen – und dabei meinen sie natürlich: deins, nicht ihres. Sie selbst sind ja „nur beruflich unterwegs“, und dass das Business-Event auf Bali stattfand, sei „leider nicht zu vermeiden“ gewesen. Ich hingegen schiebe mir ein blutiges Steak rein und lache laut, weil wenigstens ich weiß, dass ich ein Heuchler bin – was schon mehr ist, als man von der Mehrheit der moralhygienischen Vielflieger behaupten kann. Klimaretter mit Jetlag – das sind die neuen Missionare der Doppelmoral.

Selbstoptimierung als neue Religion – oder: Beten mit Proteinshake

Früher kniete man in der Kirche, heute beugt man sich im Fitnessstudio. Der Unterschied? Keiner, außer dass die modernen Gläubigen mehr Selfies machen. Die Religion der Gegenwart heißt Selbstoptimierung, und ihr Katechismus lautet: Du sollst immer besser werden – fitter, fokussierter, effizienter. Meditation ersetzt das Abendgebet, Cold-Plunges das Taufbecken, und der persönliche Coach ist der neue Beichtvater. Gesündigt wird nicht mehr durch Ehebruch, sondern durch Gluten.

Diese neue Religion duldet keine Häretiker: Wer nicht mindestens 10.000 Schritte pro Tag macht, seinen Cortisolspiegel misst und intermittent fastet, wird aus der Gemeinde der Selbstverbesserung verstoßen – oder schlimmer: ignoriert. Dabei ist das Ziel nicht etwa Erlösung, sondern ein Sixpack und eine makellose Morgenroutine, die man in einem Podcast ausbreiten kann. „Ich stehe um 4:45 Uhr auf, trinke einen Liter Zitronenwasser, schreibe meine Dankbarkeitsliste und lese 20 Minuten stoische Philosophie.“ – Na herzlichen Glückwunsch. Ich stehe um zehn auf, fluche beim Zähneputzen und lese Nietzsche – mit Kater. Und rate mal, wer glücklicher ist?

Denn im Streben nach Selbstperfektion bleibt eines auf der Strecke: das Menschliche. Die Fehler, die Exzesse, das Scheitern – kurz: alles, was das Leben lebenswert macht. Ich trinke lieber zu viel, als dass ich mich zu Tode optimiere. Und wenn ich dabei eine Falte mehr bekomme? Dann ist sie wenigstens echt.

Epilog mit Restalkohol – oder: Der letzte Toast auf die Doppelmoral

Lasst mich in Ruhe mit Euren To-Do-Listen fürs gute Leben, mit Euren achtsamen Ratschlägen und den mantrahaften Wiederholungen dessen, was heute als „richtig“ gilt. Ich will sündigen, schwanken, schlingern – und gleichzeitig das Hohelied der Vernunft singen, mit vollem Mund, schlechtem Timing und einem leichten Rülpser zum Schluss. Denn nur wer sich seiner eigenen Widersprüchlichkeit bewusst ist, darf überhaupt noch den Mund aufmachen. Die anderen sollten besser schweigen – oder wenigstens vorher das Glas heben.

Prost!