Die große Demokratie-Manufaktur: Exportware „Schicksalsmoment“

Es war einmal – denn so beginnen Märchen, auch wenn sie geopolitisch enden – eine Nation namens Ukraine, die man auf der Landkarte finden konnte, irgendwo zwischen der nostalgischen Großmacht Russland und dem neoliberalen Debattierclub namens EU. Ein Land, das auf der Karte ein Staat war, in der Praxis jedoch eher ein globales Experimentierfeld: ein Gemischtwarenladen aus Korruption, Oligarchen, patriotischem Pathos und unheilbarer Post-Sowjet-Depression.

In dieses brüchige Gefüge trat eine Frau, die sich so gar nicht wie eine Märchenfigur benahm, sondern eher wie eine skrupellos-lächelnde Filialleiterin der globalen Ordnungspolitik. Victoria Nuland, diplomatische Projektmanagerin im Dienste der Freiheit. Ihre Mission: Demokratie aus dem Instant-Beutel. Einfach heißes Wasser drüber, fünf Minuten ziehen lassen, umrühren – fertig ist der Regimewechsel.

„Fuck the EU“, murmelte sie ins Telefon, das dummerweise nicht auf Standby stand. Und siehe da, der Vorhang fiel. Der Westen klatschte, der Osten knirschte mit den Zähnen, und der naive Beobachter rieb sich die Augen: Sollte das alles wirklich so plump sein? Ja. Es war so plump. Plumper geht’s nicht. Geopolitik ist eben keine Kunst, sondern Handwerk. Grobschmied statt Goldschmied.

Von Keksen und Kalaschnikows: Der Maidan als Eventformat

Man stelle sich das vor: Eine aufgebrachte Menge friert sich auf dem Kiewer Maidan die Füße ab, während Frau Nuland mit Pappkarton und Thermoskanne erscheint, als wäre sie die Tante vom Roten Kreuz. Kekse verteilt sie. Cookies für die Demokratie. Zucker für die Zivilgesellschaft. Wer braucht schon Staatskunst, wenn es Gebäck gibt?

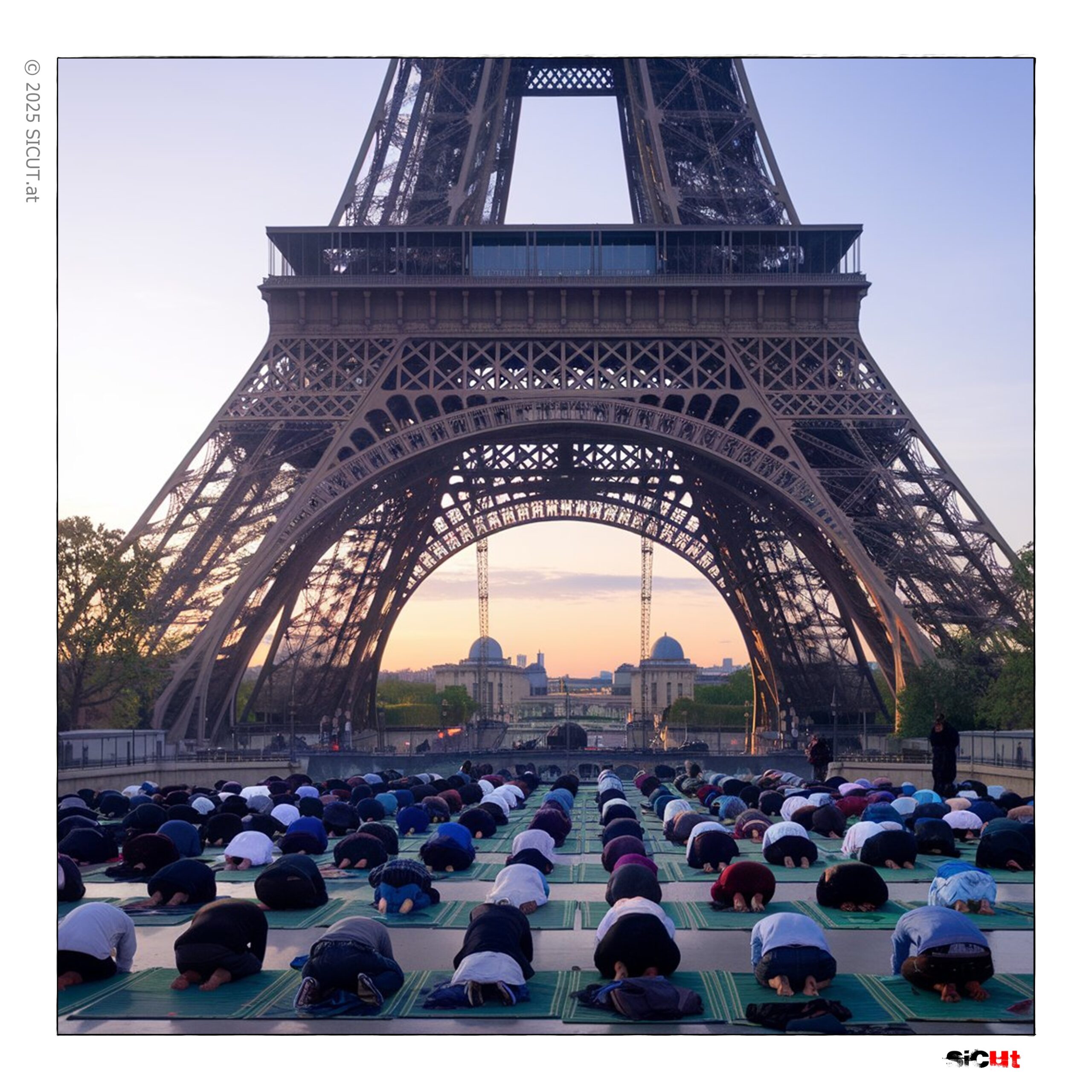

Natürlich war das nur die PR-Schicht. Unter der Glasur lief längst der Maschinenraum heiß: Think Tanks, NGOs, US-finanzierte Medientrainer und das übliche revolutionäre Equipment, das in der Rüstungsetage von Freedom House und Co. auf Lager liegt. Man hatte investiert – fünf Milliarden Dollar schwer, wie Frau Nuland stolz verkündete. Kein schlechtes Budget für einen Staatsumbau, wenn man bedenkt, dass man dafür andernorts zwei Flughäfen und eine Kleinstadt bekommt. Hier gab’s dafür „Demokratie-Infrastruktur“.

Infrastruktur bedeutet im Nuland’schen Wörterbuch allerdings nicht Brücken, sondern Brückenköpfe. Nicht Krankenhäuser, sondern Diskursfabriken. Und vor allem keine Straßen, sondern Schneisen in der Souveränität.

Der Maidan war also kein spontaner Volksaufstand allein, sondern auch das Pilotprojekt einer geopolitischen Startup-Idee: Regime Change as a Service.

Der Vorschlaghammer der Freiheit

Als Präsident Janukowitsch fiel – jener schmierige postsowjetische Don Corleone-Verschnitt mit dem Hang zu goldenen Badewannen und rostigen Loyalitäten – da klatschte der Westen. Endlich Demokratie! Endlich ein Sieg der Zivilgesellschaft! Dass Janukowitsch gewählt war? Ach, geschenkt. Wer das falsche Lied singt, wird eben aus dem Chor entfernt. Notfalls mit Tränengas und Scharfschützen, deren Herkunft bis heute nebulös bleibt. Aber wer fragt bei Schicksalsmomenten schon nach forensischer Genauigkeit?

So wurde aus einem „Volksaufstand“ ein geopolitisches Schachmatt, eingeleitet mit der Eleganz eines Vorschlaghammers. Der neue Premier wurde nicht gewählt, sondern bestellt – per Telefonat, als ob es um den nächsten Uber-Fahrer ginge. Nuland machte klare Ansagen, wer den Posten zu besetzen habe. Wer noch an souveräne Entscheidungen glaubte, konnte jetzt getrost den letzten Rest Idealismus im Kiewer Winternebel entsorgen.

Ein Pulverfass auf Kredit

Doch was blieb übrig, nachdem die Konfetti-Kanonen des westlichen Medienjubels verstummt waren? Ein Land, das zerrissener denn je ist. Ein Bürgerkrieg im Osten, Oligarchen im Westen, NATO-Träume in der Regierung und realpolitischer Katzenjammer auf den Straßen. Günstigeres Gas? Fehlanzeige. Dafür Militärhilfen, IMF-Kredite mit Kleingedrucktem und ein neues Kriegsziel auf der Stirn.

Das Land wurde zur Frontlinie aufgerüstet – nicht gegen Korruption, sondern gegen Moskau. Der Preis? Ein geopolitisches Pulverfass mit offenem Zündschnurende. Bezahlt wurde es in Dollar, gezündet mit politischer Hybris.

„Fuck the EU“ war nicht bloß ein Ausrutscher im Tonfall – es war das Bekenntnis zu einer Politik, die keine Partner kennt, sondern nur Spielfiguren.

Der Zynismus als Methode

Man könnte das alles zynisch finden. Aber das wäre naiv. Zynismus ist hier keine Nebenwirkung, sondern Methode. Wer Weltpolitik betreibt, muss den Idealismus beim Check-in abgeben. Demokratie, Freiheit, Menschenrechte – das sind Schlagwörter für Pressekonferenzen, nicht für Operationspläne.

In der realen Welt zählen Interessen, Pipelines, Rüstungsverträge und Einflusszonen. Wer das nicht versteht, wird wahlweise überrollt oder instrumentalisiert.

Frau Nuland hat das verstanden. Sie ist keine Figur aus einem Hollywood-Drama, sondern aus der Betriebsanleitung des geopolitischen Maschinenraums. Dort, wo der Begriff „Souveränität“ nur noch als Eintrag im Wörterbuch existiert – gleich neben „Moral“ und „Völkerrecht“.

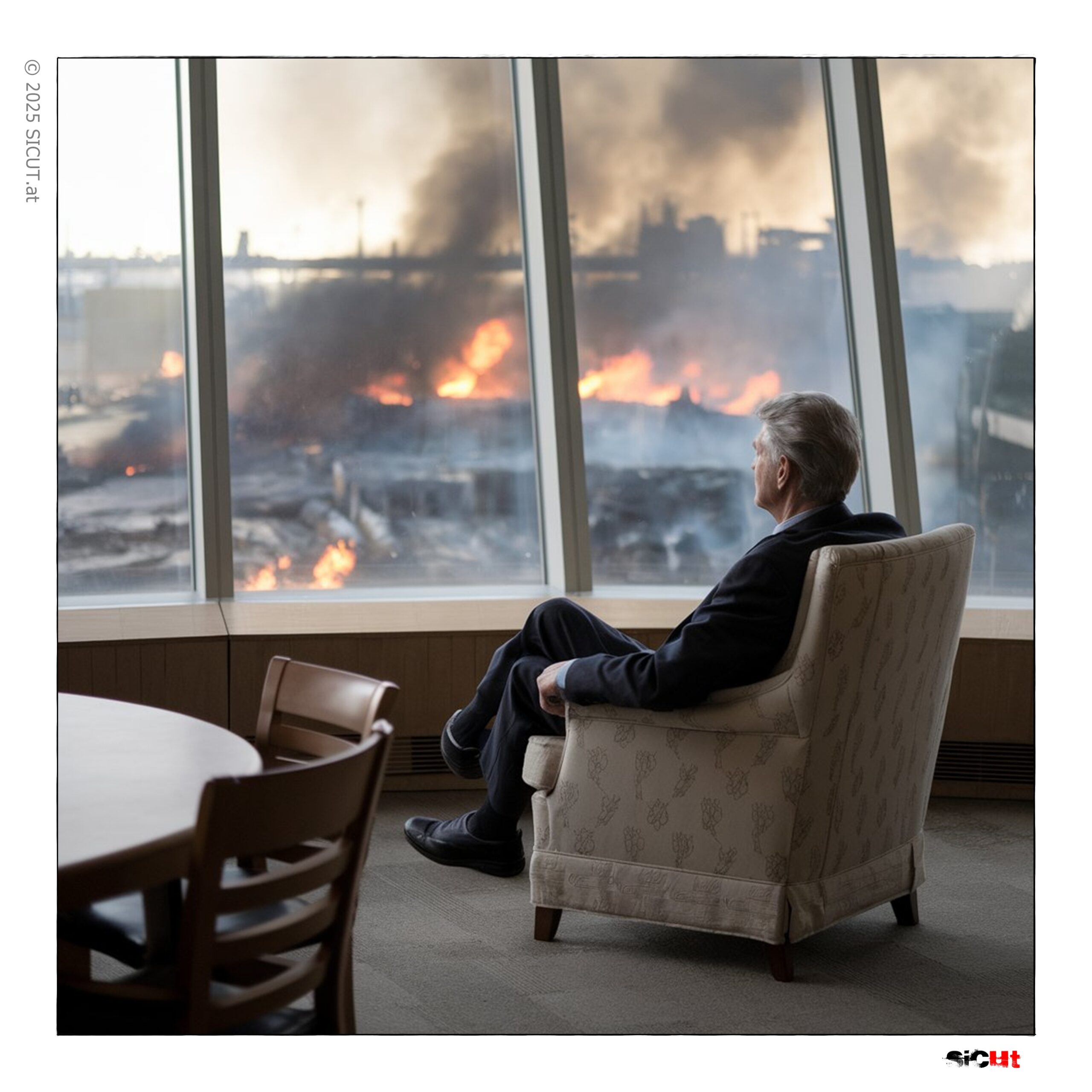

Das Nachspiel der Eskalation: Wenn die Rechnung vom Krieg geschrieben wird

Das Pulverfass Ukraine explodierte nicht mit einem dramatischen Knall, sondern mit einem endlosen Crescendo aus Explosionen, Sanktionen, Konferenzen und endlosen Statements. Ein Land, das zum globalen Schlachtfeld wurde, auf dem zwischen Kriegsschauplätzen und Verhandlungstischen die Rechnung geschrieben wird. Aber nicht etwa von denen, die das Pulver verstreuten – nein, die Rechnung tragen vor allem die Rechnungszahler. Die einfachen Leute, die Familien in Donbass, die Rentner in Kiew, und natürlich die Steuerzahler in Berlin, Brüssel und Washington, die per Dauerabonnement für diesen Wahnsinn blechen.

Man stelle sich das vor: Während in den Metropolen der Welt die Lobbyisten mit teuren Weinen die Sanktionen feiern, schaut der durchschnittliche Bürger auf seine steigenden Heizkosten, die leeren Supermarktregale und die unsichtbare, aber drückende Last von Kriegsangst. Die Eskalation wurde zum Verhandlungsthema – ein endloses Hin- und Her von Ultimaten und Kompromisslosigkeiten, die so aussehen, als wären sie aus dem Lehrbuch der Kalten Kriege, das man staubig in einem Büro in Brüssel liegen ließ.

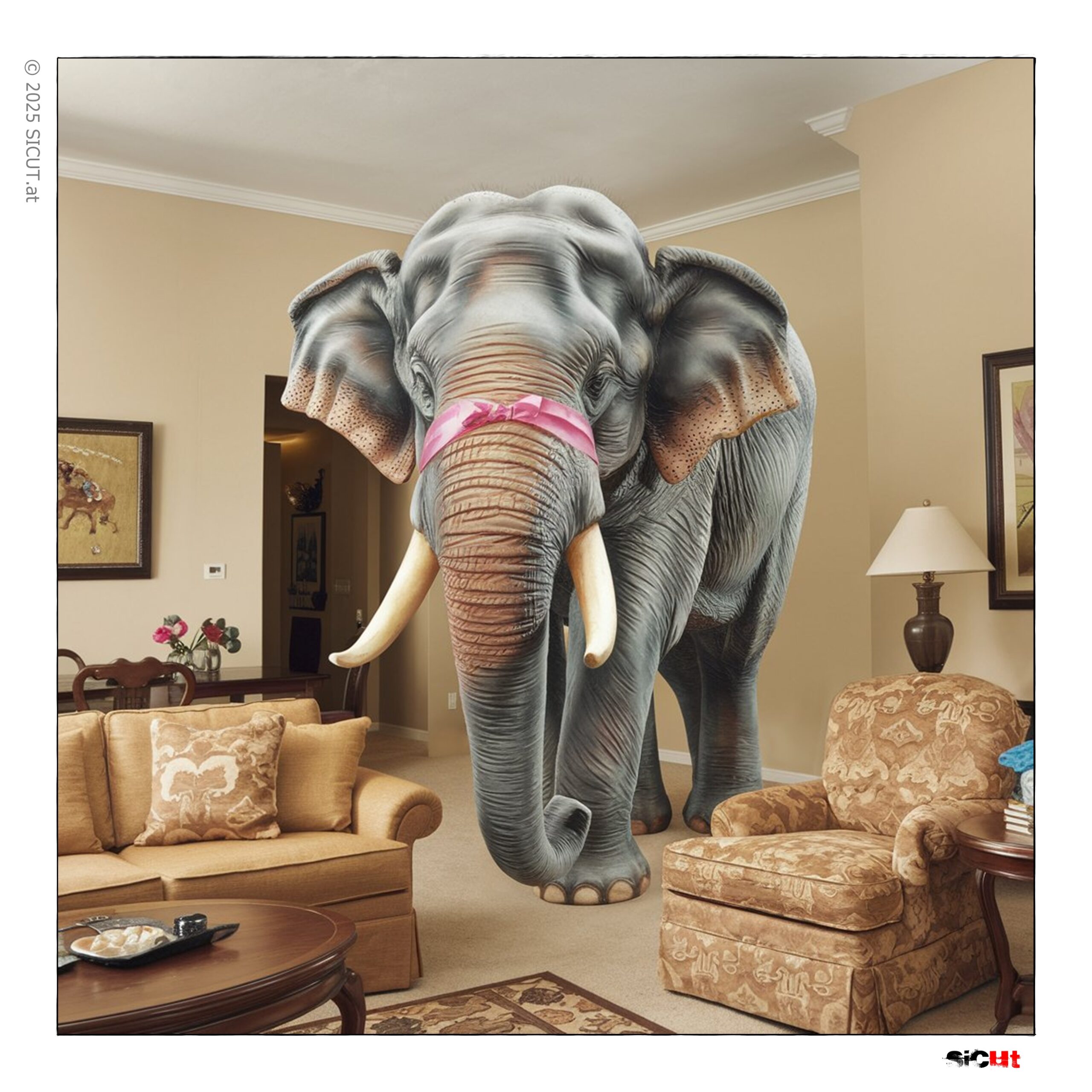

Die EU – das geopolitische Möbelstück

Man muss der EU zugutehalten: Sie ist unbestechlich… unbestechlich unbeweglich, eine Institution, die sich mit der Eleganz einer antiken Steinskulptur gegen jegliche Innovation stemmt. Die EU ist längst kein aktiver Player mehr, sondern eine Art verchromter Gartenzwerg im geopolitischen Garten, der brav nickt, wenn andere sprechen, und gelegentlich mit den Ohren wackelt, wenn es um die wirklich großen Entscheidungen geht.

Als die Ukraine zum Schachbrett der Großmächte wurde, blieb die EU der Zaungast – eine politische Fußnote, die lieber komplizierte Sanktionen formulierte als eigene Visionen entwarf. Während Washington den Stab führte, agierte Brüssel vor allem als moralischer Befehlsempfänger, der verzweifelt versuchte, das Bild von Wertegemeinschaft aufrechtzuerhalten, ohne dabei seine wirtschaftlichen Interessen oder die Nervosität der Nachbarstaaten wirklich zu artikulieren.

Im Grunde ist die EU das Möbelstück, auf das man sich stützt, wenn man höflich wirken will, das aber jeder wegschieben kann, wenn’s ernst wird. Die Folge: Eine zerfaserte Front, die nur noch in sonntäglichen Gipfelerklärungen existiert – viel Symbolik, wenig Substanz.

Die Tragikomödie der Sanktionen: Wirtschaftskrieg mit Lachern

Sanktionen, diese feinen Werkzeuge der Diplomatie, entpuppten sich schnell als das politische Äquivalent von Schuhen in der falschen Größe: Man tritt sich selbst, den Nachbarn und vor allem den eigenen Unternehmen auf die Zehen. Während man Russland isolieren wollte, isolierte man sich selbst in einem Tanz der Hybris, der eher an eine absurde Theateraufführung erinnerte als an effektive Politik.

Die russische Wirtschaft? Wie ein Boxer mit zäher Kinnlade, der sich trotz Schlägen wieder aufrappelt. Die europäischen Verbraucher? Die zogen die Rechnung. Spritpreise, Lebensmittelpreise, und eine Inflation, die uns elegant um den Hals schlängelt wie eine politisch verordnete Schlange im Supermarktregal.

Die Sanktionen wurden zum Symbol einer Tragikomödie, bei der die Zuschauer auf den Rängen vor Wut toben, während die Akteure auf der Bühne in der Rolle der gut gemeinten Unbeholfenheit glänzen. Im Ergebnis: Ein Wirtschaftskrieg, der vor allem den Mittelstand und die Arbeiterklasse trifft – so viel zu den „Werten“, die man angeblich verteidigt.

Showdown zwischen „Werten“ und Waffenexporten: Der moralische Balanceakt

Man könnte meinen, Wertepolitik und Waffenhandel seien unvereinbare Gegensätze. Doch der moderne Staat ist Meister im Jonglieren dieser Widersprüche: Auf der einen Seite die feierliche Inszenierung von Menschenrechten und Demokratie, auf der anderen Seite ein florierender Markt für Kalaschnikows und Drohnen, die „für die Freiheit“ verkauft werden.

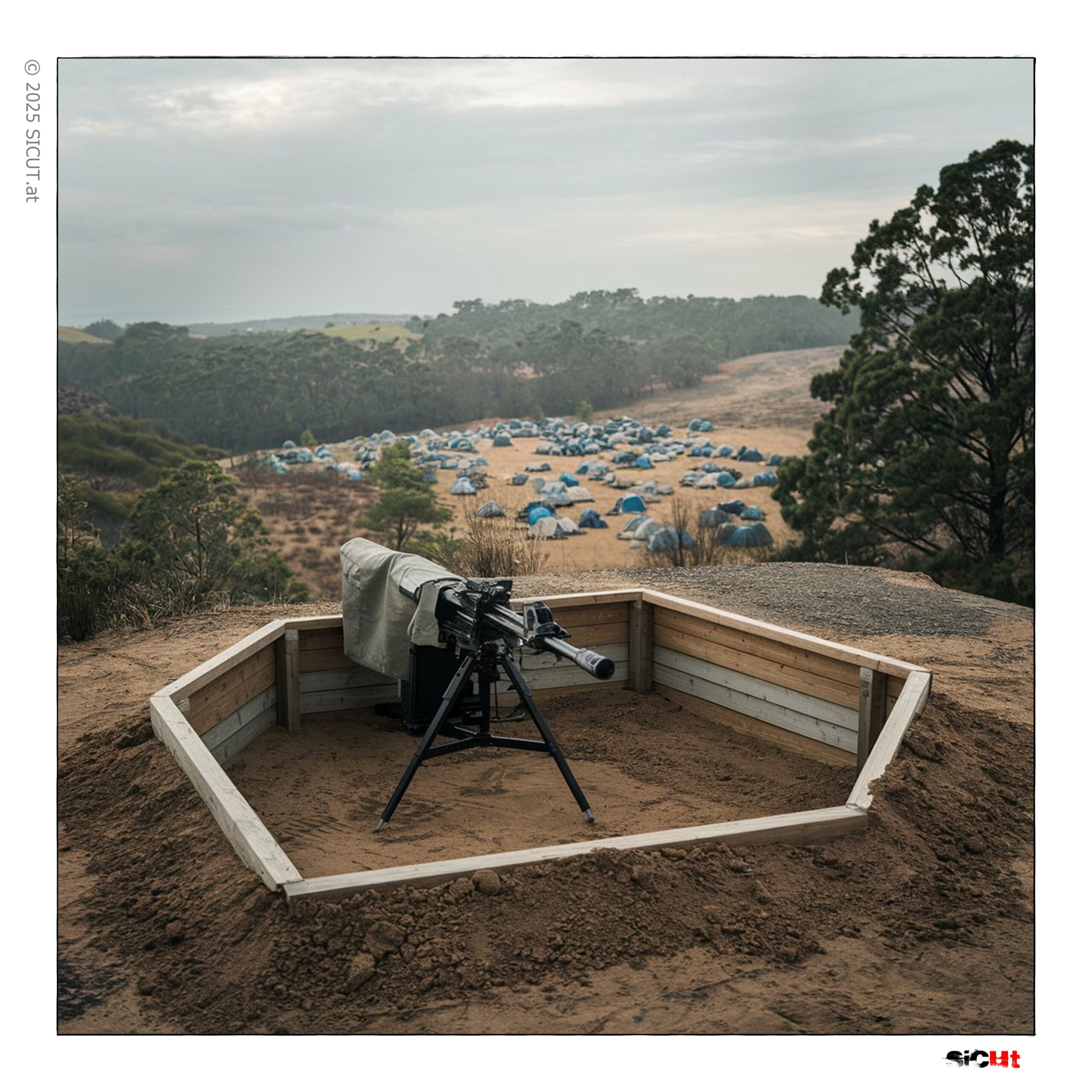

Die Ukraine wird dabei zum Schaufenster, auf dem man Waffenexporte als „Defensivhilfe“ etikettiert, während gleichzeitig von „Diplomatie“ gefaselt wird. Ein grotesker Balanceakt, bei dem „Frieden schaffen ohne Waffen“ wie eine Fußnote im Pressematerial untergeht, weil es wirtschaftlich schlicht unlukrativ ist.

Die politischen Akteure leben in der Illusion, sie könnten durch moralisch aufgeladene Rhetorik und Panzerlieferungen gleichzeitig Tugend demonstrieren und Interessen durchsetzen. Doch in Wahrheit ist das ein Tanz auf dem Vulkan, der am Ende nur einen Sieger kennt: das Kriegsgerät, das in der Dunkelheit wächst und gedeiht.

Aus dem Blickwinkel des Bären: Russlands geopolitische Katerstimmung und die NATO-Einkreisung

Wenn man die Geschichte aus russischer Perspektive betrachtet, wird das geopolitische Puzzle gleich ein Stück komplizierter – und ehrlicher. Denn während der Westen die Ukraine als „Schicksalsmoment der Freiheit“ feiert, erlebt Moskau den Vorgang als eine narrative Kränkung, die tief ins kollektive Gedächtnis eingebrannt ist.

Russland, der große Bär mit seinen imperfekten Zähnen und der muffigen Pelzjacke, sieht sich seit Jahrzehnten von einem schleichenden Prozess der Einkreisung umgeben. Ein Prozess, der nicht mit warmen Worten verläuft, sondern mit der schrittweisen Ausdehnung der NATO bis direkt an die eigenen Grenzen – von Polen bis zum Schwarzen Meer, von den baltischen Staaten bis zur Schwarzmeerhalbinsel Krim.

Für Moskau ist die NATO keine Verteidigungsallianz mehr, sondern eine erdrückende Umklammerung. Ein hemmungsloses Vordringen in das geopolitische Wohnzimmer, in dem Russland jahrzehntelang die Möbel selbst gestellt hat. Jeder Schritt der NATO-Expansion ist für den Kreml eine Provokation – eine Demütigung, die man nicht länger stillschweigend akzeptieren will.

Die Sicherheit als Mythos und Realität

Man könnte sagen, dass Russlands Forderungen nach „roten Linien“ nichts weiter als Sicherheitsbedenken sind. Doch der Westen hört zu – wenn überhaupt – wie jemand, der einem nervigen Nachbarn zuhört, der mit dem Gartenschlauch droht, weil man sein Parzellenrecht nicht anerkennt. Die Forderungen nach einer „neutralen Ukraine“, die keine NATO-Mitgliedschaft anstrebt, gelten als obskure Manöver eines autokratischen Zaren, der mit Angstpolitik arbeitet.

Aber die Realität ist: Für Russland ist die Ukraine kein beliebiges Nachbarland, sondern Teil einer historisch und kulturell aufgeladenen Einflusssphäre. Die Erweiterung der NATO hinterlässt deshalb das Gefühl, als ob ein alter Freund, der jahrelang an der Tür stand, plötzlich die Wohnung einrichtet und die Möbel umstellt – und zwar nicht zum Wohl des Hausherrn.

Diese Angst vor strategischer Einkreisung ist in Moskau nicht einfach eine Paranoia, sondern eine existentielle Wahrnehmung. Ob man diese Perspektive teilt oder nicht, spielt für die Dynamik des Konflikts eine immense Rolle.

Der Bär schlägt zurück: Machtpolitik im Zeitalter der Hybris

Russlands Antwort auf die NATO-Erweiterung ist so alt wie die Machtpolitik selbst: Härte, Abschreckung, Demonstration von Stärke. Dabei kann man Putin und sein Umfeld vieles vorwerfen, aber keine Illusionen – hier wird mit kaltem Kalkül agiert, nicht mit naivem Idealismus.

Der Einmarsch in die Ukraine 2014, die Annexion der Krim, die Unterstützung der Separatisten im Donbass – all das sind Bausteine einer Strategie, die verhindern soll, dass die geopolitische Einengung weiter voranschreitet. Natürlich mit humanitären Katastrophen, Kriegsverbrechen und internationaler Ächtung als Begleitmusik.

In diesem Konflikt zeigt sich der Kampf zwischen alter und neuer Weltordnung. Einerseits die NATO, die sich inmitten globaler Machtverschiebungen behaupten will, andererseits Russland, das mit nationalem Pathos und strategischem Kalkül versucht, verlorene Einflusszonen zu verteidigen.

Die Dialektik der Einkreisung: Opfer und Aggressor im Spiegel

Ironischerweise wird Russland oft als der Aggressor dargestellt, dabei ist es selbst Opfer einer Dialektik, die kaum zu entwirren ist: Je mehr Moskau seine Interessen behauptet, desto mehr bestärkt der Westen seine Sicherheitskoalitionen. Und je stärker diese Koalitionen werden, desto radikaler fühlt sich Russland bedroht.

Diese Spirale der Eskalation ist der Tanz der Großmächte im Zeitalter der Hybris, wo Dialog nur noch als Schwäche gilt und Pragmatismus von Moral ersetzt wird – oder umgekehrt. Der Bär ist eingekreist, und der Tanz um die Ukraine ist zugleich ein Kampf um Selbstbehauptung, Image und zukünftige Machtverhältnisse.

Schlusswort: Demokratie, Macht und der Tanz auf dem Pulverfass

So endet das Märchen von Ukraine, Westen und Osten nicht mit einem klassischen Happy End, sondern mit einer Fortsetzung, die keiner so recht schreiben will – oder kann. Ein Theaterstück ohne Schlussapplaus, dafür mit langen Pausen, in denen die Statisten noch versuchen, ihren Text zu lernen, während die Regisseure längst die Bühne gewechselt haben.

Die Ukraine wurde zum Schauplatz eines globalen Machtspiels, in dem Ideale und Werte oft nur Staffage sind, Kulisse für das eigentliche Drama: das Ringen um Einfluss, Sicherheit und wirtschaftliche Interessen. Frau Nuland und ihre Kekse sind dabei nur eine Metapher für eine Politik, die weder frei noch demokratisch ist, sondern vielmehr ein komplexes Geflecht aus Strategie, Hybris und Realpolitik.

Die EU, als geopolitisches Möbelstück, rückt sich noch ein bisschen zurecht, während die Sanktionen ihre Tragikomödie spielen, die vor allem den kleinen Leuten und den Märkten zusetzt. Russland fühlt sich eingekreist und reagiert mit der Härte des verletzten Bären – ein animalischer Reflex, der ebenso verständlich wie verhängnisvoll ist.

Und mittendrin die Ukraine, ein Land zwischen Identitätskrise und Kriegsschauplatz, zwischen Hoffnung und Zerstörung, zwischen Freiheitstraum und geopolitischem Albtraum.

Am Ende bleibt die bittere Erkenntnis: In der großen Inszenierung der Weltpolitik sind Werte oft das Buffet, von dem man sich je nach Bedarf bedient. Und Freiheit – echte Freiheit – ist ein Luxus, den nur wenige sich leisten können, solange die Mächtigen auf dem Pulverfass tanzen.

Vielen Dank, Frau Nuland. Fuck the EU. Und Prost auf die Demokratie – mögen die Kekse nie ausgehen.