Das Labor mit den dicken Wänden

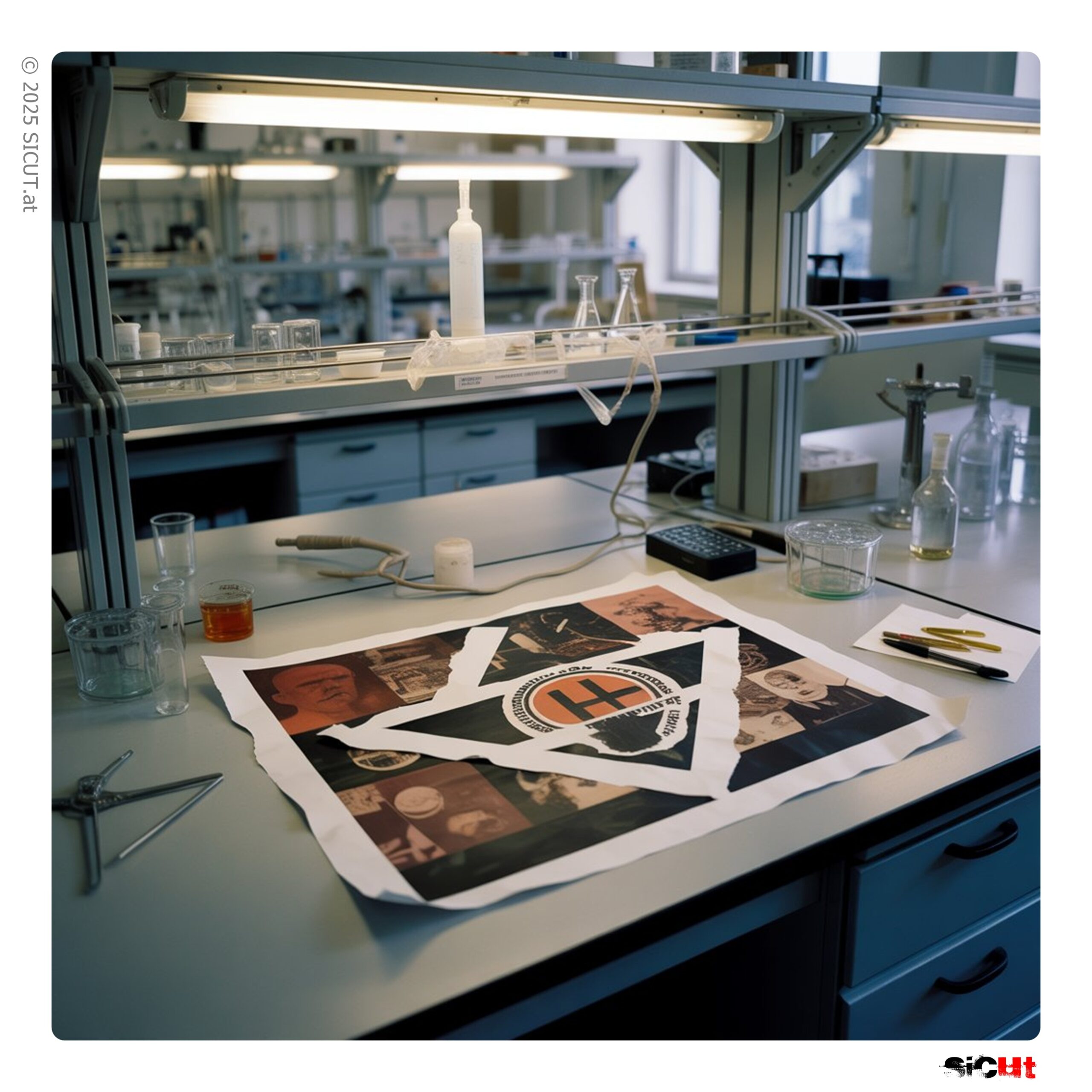

Antisemitismus ist in Österreich ein Forschungsgegenstand, der unter Quarantäne steht, geschniegelt, nummeriert, mit Latexhandschuhen angefasst und nach getaner Betrachtung wieder sorgfältig in den Tresor gesperrt wird. Er darf das Labor nicht verlassen, denn draußen könnte er ansteckend sein, oder schlimmer noch: erkenntlich. Dort draußen nämlich trägt er längst keine Springerstiefel mehr, sondern modische Zeichen internationaler Solidarität, die sich als moralische Tarnkappen erweisen. Einst war alles einfacher, als der Antisemit noch geschniegelt geschniegelt kam, mit klarer politischer Etikette und eindeutiger Frisur, eine Karikatur seiner selbst, die man ohne Umwege fotografieren, katalogisieren und verdammen konnte. Damals ließ sich das Böse mit Pfeilen versehen, und die Pfeile zeigten stets nach rechts, wo sie hingehörten, so glaubte man. Der Forschungsgegenstand war bequem, weil er bestätigte, was man ohnehin wusste, und die Forschung bestand im Wesentlichen aus dem wiederholten Nicken vor dem Spiegel.

Heute jedoch ist der Antisemitismus ein Chamäleon, das seine Farbe wechselt, sobald der moralische Zeigefinger gehoben wird. Und weil er sich nicht mehr an die vertrauten Codes hält, wird er kurzerhand umetikettiert, bis er wieder in das vertraute Raster passt. Man nennt ihn Antizionismus, Israelkritik, Kontext, Perspektive, ja sogar Empathie. Alles Wörter, die so klingen, als seien sie mit Bedacht gewählt, dabei sind sie oft nichts als das intellektuelle Äquivalent einer Tarnkappe, unter der man sich unsichtbar macht, während man weiter zielt. Die Labortüren bleiben geschlossen, denn draußen müsste man anerkennen, dass das Phänomen gewandert ist, dass es sich neue Allianzen gesucht hat, neue Vokabeln, neue Bühnen. Und das würde bedeuten, die eigenen Denkgewohnheiten zu hinterfragen, eine Tätigkeit, die in der heimischen Intelligenzia ungefähr so beliebt ist wie ein ungefilterter Blick auf die eigene Doppelmoral.

Der Gratisgestus der Gerechten

Es gibt in diesem Land einen Reflex, der so zuverlässig ist wie der Applaus nach der Nationalhymne: Geht es gegen Rechts, dann ist die Betroffenheit grenzenlos, die Empörung großzügig, der moralische Kredit unbegrenzt. Man weiß genau, wo man stehen muss, um gesehen zu werden, und noch genauer, welche Sätze man sagen muss, um nichts zu riskieren. Antisemitismus von rechts ist der Gratisgestus der Gerechten, ein moralischer Selbstbedienungsladen, in dem man sich bedienen kann, ohne je zur Kassa gebeten zu werden. Er ist der Prüfstein, den man mit verbundenen Augen besteht, weil der Weg dorthin ausgetreten ist wie ein alter Pilgerpfad. Die richtigen Schlagworte, die richtigen Feinde, die richtige Pose – alles sitzt, alles passt, alles ist vertraut.

Ganz anders wird es, sobald der Blick nach links schweift oder in religiöse Milieus, die man sich mühsam als Opferreservate eingerichtet hat. Dort wird plötzlich gestottert, relativiert, kontextualisiert, dort werden Schwänze mit der Geschwindigkeit einer V2-Rakete wieder eingezogen, als hätte man sich versehentlich zu weit aus dem moralischen Fenster gelehnt. Man spricht von Einzelfällen, von importierten Konflikten, von kulturellen Missverständnissen, von allem, nur nicht von dem, was es ist. Die Sprache wird weich wie Watte, die Sätze krümmen sich vor lauter Vorsicht, und am Ende bleibt nichts übrig als ein diffuses Unbehagen, das man schnell wieder wegmoderiert. Kritik an antisemitischen Ressentiments in diesen Kontexten gilt als Zumutung, als Verrat an der eigenen Haltung, als gefährliches Spiel mit falschen Freunden. Also lässt man es bleiben, schweigt, nickt, schaut weg und nennt das dann Verantwortung.

Gedenktage mit Ablaufdatum

Zweimal im Jahr allerdings wird der Tresor geöffnet, feierlich, unter Blitzlicht und Kranzniederlegung. Am 27. Jänner und am 9. November darf die Betroffenheitsrhetorik ausgepackt werden wie ein gut gebügelter Anzug, der sonst im Schrank hängt. Man spricht von Nie wieder, man mahnt, man erinnert, man zeigt sich tief bewegt. Die Worte sind groß, die Gesten würdevoll, und für einen kurzen Moment scheint es, als habe das Labor tatsächlich einen Ausgang gefunden. Doch kaum ist der Kranz verwelkt, kaum sind die Kameras abgebaut, fällt die Tür wieder ins Schloss. Die restlichen 363 Tage herrscht Funkstille, als wäre Antisemitismus ein saisonales Phänomen, das man zwischen zwei Gedenkterminen getrost ignorieren kann.

In dieser langen Zwischenzeit wird das alte Ressentiment durch das Dorf getrieben, neu verkleidet, neu benannt, oft begleitet von Applaus aus jenen Reihen, die sich selbst für immun halten. Israelkritik wird zur Projektionsfläche, Antizionismus zur moralischen Ausrede, und wer darauf hinweist, dass hier alte Muster in neuen Gewändern auftreten, gilt schnell als Spielverderber, als jemand, der den Diskurs vergiftet. Dabei ist es nicht der Hinweis, der vergiftet, sondern das Gift selbst, das man nicht benennen will. Die Ironie liegt darin, dass ausgerechnet jene, die sich als besonders wachsam verstehen, blind werden, sobald die Gefahr nicht mehr aus der erwarteten Richtung kommt. So bleibt der Antisemitismus im Labor, sauber beschriftet, gut erforscht und völlig wirkungslos bekämpft, während er draußen längst seine Runden dreht, ungestört, ungeniert und bestens angepasst an die moralischen Moden der Zeit.