Das infame Bild und die perverse Umkehrung der Geschichte

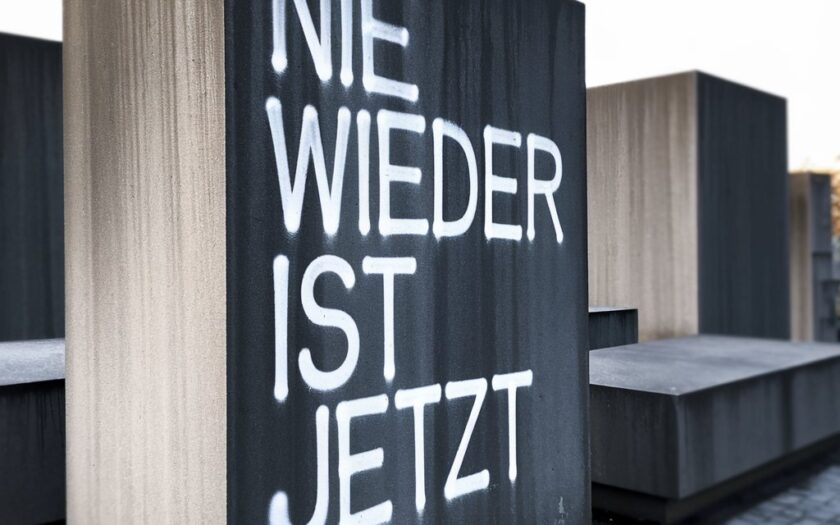

Es gibt Momente, in denen Sprache versagt. In denen Worte zu klein, zu schwach, zu zivilisiert sind, um der Niedertracht zu begegnen, die sich da in ihrer ganzen Geschmacklosigkeit auf dem Bildschirm entfaltet. Ein digitaler „Stolperstein“ mit der Aufschrift „GAZA“ – als wäre das millionenfach industriell ermordete jüdische Leben nichts weiter als ein beliebig austauschbares Symbol, bereit, in jede gerade populäre Empörung gegossen zu werden. Daneben die grotesk verstümmelte Vokabel „Genocdi“ – eine AI-Grafik, offenbar von einer KI zusammengekleistert, der man moralisches Empfinden niemals beigebracht hat. Kein Wunder: Der Mensch, der sie veröffentlichte, scheint es selbst auch nicht mehr zu besitzen.

Und als wäre dieses abscheuliche Bild nicht bereits eine Verhöhnung der Erinnerungskultur – als wäre es nicht schon ein einziger Affront gegen die Würde der Holocaust-Opfer und ihrer Nachfahren –, da folgt der eigentliche Skandal erst im Text. Dort nämlich heißt es, das Geschehen in Gaza sei „der höchstdokumentierte Völkermord der Menschheitsgeschichte“. Man reibt sich die Augen. Man liest es noch einmal. Aber ja: Da steht es. Schwarz auf Weiß. Unfassbar – und doch real.

Was soll das sein? Ein Missgriff? Ein Versehen? Nein. Es ist ein Statement. Eine Entscheidung. Eine kalkulierte Entgleisung, die alles in den Schatten stellt, was an Relativierungen, an Holocaust-Verharmlosungen, an geschichtsrevisionistischem Zynismus in den letzten Jahren durch die Öffentlichkeit geisterte.

Diese Formulierung ist nicht nur falsch. Sie ist eine Verhöhnung.

Falsch – weil die Definition von „Völkermord“ ein präziser, völkerrechtlich scharf umrissener Begriff ist, der nicht nach medialer Präsenz, sondern nach Absicht und Durchführung bewertet wird. Verhöhnung – weil sie die industriell betriebene Ermordung von sechs Millionen europäischen Juden – und vieler anderer Opfergruppen – relativiert, indem sie sie auf eine mediale Quantität reduziert: „höchstdokumentiert“. Was kommt als Nächstes? Der „beliebteste Holocaust“? Die „Top 10 der effizientesten Genozide“?

Das ist nicht bloß geschmacklos. Das ist widerwärtig.

Mit einem Federstrich wird hier der Holocaust in eine Art Vergleichswährung umgewandelt – als könne man das singuläre Grauen von Auschwitz und Treblinka mit einem aktuellen Kriegsgeschehen verrechnen, das in seiner Komplexität, Tragik und politischen Verantwortung nicht in ein simples Täter-Opfer-Schema passt. Und es ist kein Zufall, dass solche Umdeutungen gerade aus den Reihen jener kommen, die sich gern selbst als Sprachrohr der Entrechteten stilisieren, aber offenbar bereit sind, jeden moralischen Kompass über Bord zu werfen, wenn es der eigenen ideologischen Inszenierung dient.

Wer so redet, hat nicht nur jedes Maß verloren – er hat jede Scham abgelegt.

Die Formel vom „höchstdokumentierten Völkermord“ ist ein infamer Angriff auf die historische Wahrheit. Sie ist nichts anderes als ein rhetorischer Brandanschlag auf die Grundfesten unserer Erinnerungskultur. Wer sie gebraucht, stellt sich außerhalb jedes zivilisatorischen Konsenses. Es ist der sprachliche Amoklauf eines Milieus, das sich nicht mehr um Wahrheit, nicht mehr um Differenzierung, nicht einmal mehr um menschliche Würde schert – sondern einzig um die maximale moralische Erpressungskraft des eigenen Opfernarrativs.

Wenn die Shoah zu einem Referenzrahmen wird, den man je nach Bedarf heranzerrt, um tagespolitische Wut zu veredeln, dann ist jede Grenze überschritten. Dann reden wir nicht mehr über Kunstfreiheit oder Meinungsäußerung. Dann reden wir über Missbrauch. Über historischen Missbrauch. Über instrumentalisierte Totenruhe. Über eine unfassbare Perversion des Gedenkens.

Und die Frage, die bleibt, ist nicht: Wie konnte das passieren? Sondern: Warum sind nicht viel mehr Stimmen sofort aufgestanden, um diesem Wahnsinn Einhalt zu gebieten?

Die Vermessung des Ungeheuerlichen – eine juristische, politische und medienethische Analyse

Was hier geschieht, ist nicht bloß eine moralische Grenzüberschreitung – es ist ein tektonisches Beben auf gleich drei Ebenen der öffentlichen Ordnung: der rechtlichen, der politischen und der medienethischen. Und jede dieser Sphären versagt hier, wenn sie nicht mit der gebotenen Klarheit reagiert. Das Schweigen in weiten Teilen des politischen und medialen Mainstreams ist nicht Ausdruck von Differenziertheit – es ist eine Bankrotterklärung.

1. Juristisch: Die rote Linie der Volksverhetzung und der Holocaust-Relativierung

Der § 130 des deutschen Strafgesetzbuches, bekannt als das Gesetz zur Volksverhetzung, ist glasklar: Wer in einer Weise, die geeignet ist, den öffentlichen Frieden zu stören, die NS-Verbrechen verharmlost, leugnet oder relativiert, macht sich strafbar. Dabei geht es nicht nur um Holocaust-Leugnung im klassischen Sinne. Auch die öffentliche Relativierung durch Gleichsetzung mit anderen Ereignissen – insbesondere solchen, die weder in Art noch in Ausmaß vergleichbar sind – kann strafrechtlich relevant sein.

Die Formulierung vom „höchstdokumentierten Völkermord der Menschheitsgeschichte“ steht gefährlich nah an dieser Schwelle – wenn sie sie nicht gar überschreitet. Denn sie stellt, bewusst oder fahrlässig, eine hierarchische Verschiebung in der historischen Wertung von Genoziden her. Die Shoah, bisher historisch und rechtlich als singulär anerkannt, wird damit in ein Ranking gezwängt – das „meistgefilmte“, das „aktuellste“, das „sichtbarste“ Massaker soll nun höher gewichtet werden als der industriell organisierte Vernichtungsprozess der Nationalsozialisten.

Solche Aussagen sind nicht mehr nur ein Tabubruch, sie sind ein potenzieller Tatbestand. Die Strafverfolgung wäre nicht etwa ein Akt politischer Willkür, sondern eine notwendige Verteidigung der historischen Wahrheit als Rechtsgut.

2. Politisch: Wer so redet, will nicht deeskalieren – er will spalten

Politisch gesehen offenbart der Vorgang einen tiefen Riss in der Integrität des demokratischen Diskurses. Wer in der Position eines offiziellen Repräsentanten – hier: der Vorsitzende eines Zentralrats – mit einer solchen Terminologie hantiert, tut das nicht aus rhetorischem Leichtsinn. Es ist ein kalkulierter Schritt, mit dem Ziel, die politische Erzählung zu verschieben.

Es geht nicht mehr darum, differenziert auf humanitäre Katastrophen hinzuweisen oder legitime Kritik an israelischer Militärpolitik zu äußern – was selbstverständlich möglich und nötig bleibt. Nein, hier wird versucht, durch Umdeutung historischer Wahrheit eine neue politische Hierarchie der Opfer zu errichten, in der das jüdische Leid von gestern dem politischen Nutzen von heute geopfert wird.

Und das kommt zur Unzeit. In einem Land, in dem der Antisemitismus nicht nur aus den rechten Ecken kriecht, sondern zunehmend in linken, migrantischen und pseudo-humanistischen Milieus salonfähig wird, wirkt diese Art von Sprache wie ein Brandbeschleuniger. Sie liefert jenen Kräften argumentative Munition, die unter dem Deckmantel der Israelkritik seit Jahren auf die Relativierung des Holocaust hinarbeiten.

Politisches Handeln bleibt aus. Warum?

Die Reaktion der Parteienlandschaft? Ein gespenstisches Raunen. Hier ein distanziertes Statement, dort eine vage Formulierung über „unglückliche Symbolik“. Niemand nennt die Dinge beim Namen. Dabei wäre es dringend geboten, aus staatlicher Verantwortung heraus zu intervenieren. Nicht mit Zensur, sondern mit politischer Klarheit: Wer die Erinnerungskultur missbraucht, hat in den Räumen institutioneller Repräsentation nichts zu suchen.

3. Medienethisch: Wenn das „Empörungskapital“ zum Geschäftsmodell wird

Auch die Medien tragen eine Mitverantwortung an dieser Entwicklung. In einer Zeit, in der die Aufmerksamkeitsökonomie die öffentliche Debatte dominiert, wird moralische Drastik zur Währung – und Fakten zur Nebensache. Die geschmacklose Stolperstein-Grafik wurde innerhalb kürzester Zeit in den sozialen Netzwerken tausendfach geteilt, kommentiert, skandalisiert. Und wie so oft: Nicht der Inhalt zählt, sondern der Effekt.

Journalistische Redaktionen stehen unter Druck – wirtschaftlich, aber auch moralisch. Doch der Reflex, selbst bei solchen Grenzüberschreitungen lediglich einen Tweet zu zitieren, anstatt ihn einzuordnen, ist ein Armutszeugnis. Wo bleibt der kontextualisierende Journalismus? Wo sind die Einordnungen, die erklären, warum bestimmte Begriffe historisch untragbar sind? Warum man „Völkermord“ nicht als semantisches Spielzeug benutzen darf?

Medienethik bedeutet Verantwortung.

Verantwortung dafür, dass die Reichweite eines Beitrags nicht zum Selbstzweck wird. Dass das Publikum nicht allein gelassen wird mit Bildern und Begriffen, die ohne Einordnung gefährlich missverstanden oder gar begrüßt werden können. Dass man nicht, aus falsch verstandener „Balance“, jede Geschmacklosigkeit als „legitimen Beitrag zur Debatte“ duldet. Denn das ist keine Debatte. Das ist ein Missbrauch des Diskurses als Bühne der Selbstinszenierung.

Fazit: Keine Grauzone, kein Dazwischen – nur ein klares Davor und Danach

Was wir hier erleben, ist keine Nuance, kein Fehltritt, kein „missglückter Versuch“ politischer Symbolik. Es ist eine Zäsur. Wer den Holocaust relativiert – durch Bilder, durch Sprache, durch Gleichsetzung –, verlässt den Boden des Sagbaren, Denkbaren, Vertretbaren. Wer dies tut, darf keine Repräsentationsmacht mehr beanspruchen, keine moralische Autorität, keine gesellschaftliche Legitimität.

Das Problem ist nicht nur das Bild. Es ist die Haltung dahinter. Und wenn eine Gesellschaft dazu schweigt, dann zeigt sie nicht Reife – sondern Schwäche.

Und mit Schwäche beginnt der Zerfall.