Faschismus in der Antifa-Tarnkappe

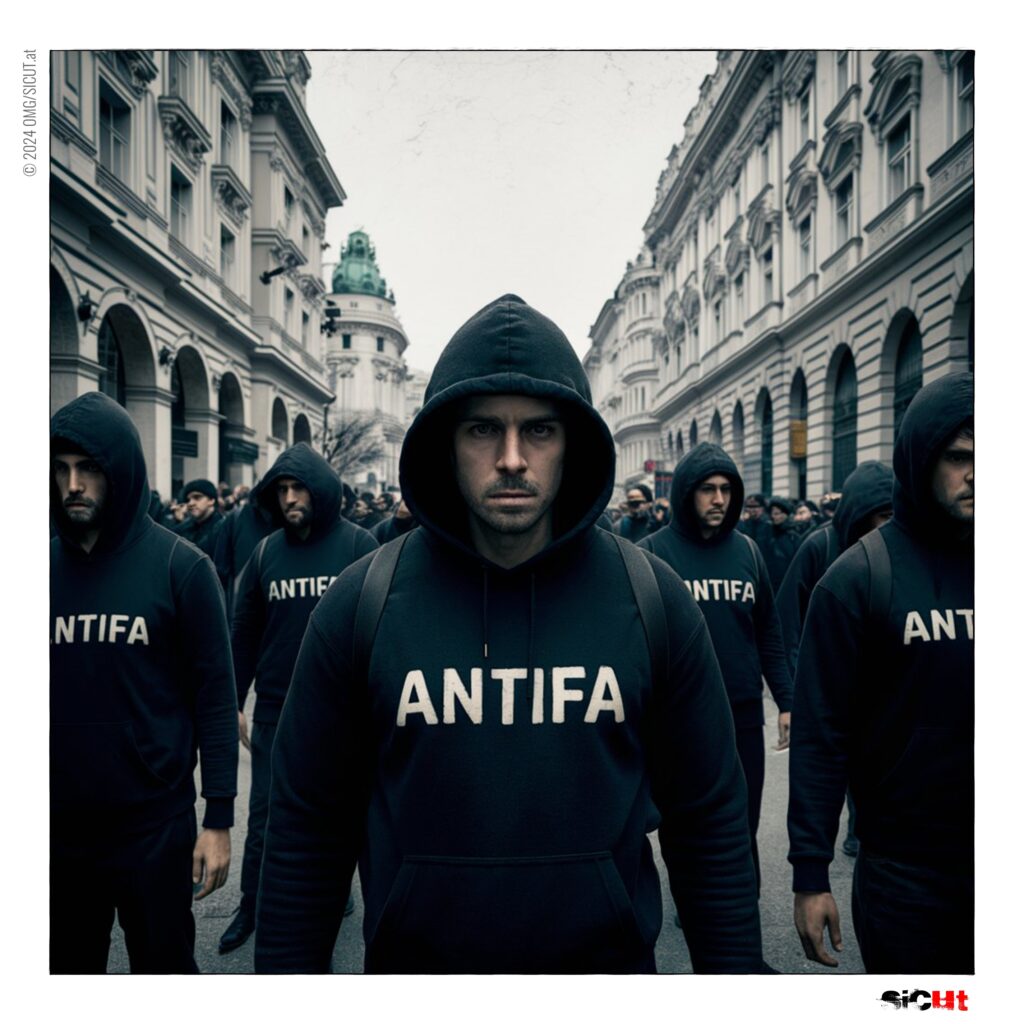

»Wenn der Faschismus wiederkehrt, wird er nicht sagen: ›Ich bin der Faschismus.‹ Nein, er wird sagen: ›Ich bin der Antifaschismus.‹« Ein Satz, der in den vergangenen Jahren zu einem Klassiker avanciert ist – vor allem unter jenen, die einen ausgeprägten Sinn für Paradoxien haben. Der moderne Faschismus also, der Wolf im Schafspelz, die düstere Antithese zum „Gutmenschen“. Silone, der einst selbst gegen Mussolini kämpfte, hat sich offenbar zu einem prophetischen Gewissen entwickelt, einem Orakel der postfaktischen Ära. Und wie es sich für ein gutes Orakel gehört, können seine Worte natürlich nach Belieben gedeutet werden. Wie eine philosophische Rorschach-Tinte: die einen sehen ein Monster, die anderen einen Spiegel.

Ach, der Faschismus. Wie eine besonders penetrante Motte scheint er sich in den Ecken der Geschichte eingenistet zu haben, bereit, jederzeit wieder hervorzuflattern – diesmal freilich in feinerer Kleidung. Wo er früher noch lautstark marschierte, mit erhobenem Arm und feuchten Träumen von einem nationalen Paradies, kommt er heutzutage subtiler daher, vielleicht sogar im Sakko, hinter einem Lächeln verborgen, das sich um die Lippen eines Antifaschisten kräuselt. Zumindest, wenn man Ignazio Silone, diesen alten italienischen Linken, beim Wort nimmt.

Vom Ritter in glänzender Rüstung zur nächsten Bedrohung

Wie absurd ist der Gedanke eigentlich, dass der Antifaschismus – diese heilige Kuh der progressiven Linken – selbst faschistoide Züge tragen könnte? Für jene, die sich in den Schützengräben des Kulturkampfes wähnen, ist diese Vorstellung nicht nur absurd, sondern gefährlich. Sie sehen in ihr die Entlarvung eines heimtückischen Plans, bei dem hinter jedem »Anti« das genaue Gegenteil lauert. „Antirassismus ist der wahre Rassismus!“, „Antifaschismus ist der wahre Faschismus!“ – Rhetorische Pirouetten dieser Art, so elegant wie peinlich, sind heute auf vielen politischen Bühnen zu sehen. Die Vorsilbe „Anti“ wird plötzlich zur Tarnung, eine Art intellektuelles Camouflage für das, was man gerade noch bekämpfen wollte. Das Böse trägt jetzt das Logo des Guten, und das Gute, nun ja, das Gute bleibt ein wenig ratlos am Rand stehen.

Man könnte fast meinen, wir lebten in einem Zeitalter, in dem Ideologien wie Marken wirken. Das Branding ist alles. Der Faschismus von heute, so die These, kommt nicht mehr mit Stiefeln und Fackeln, sondern mit freundlichen Slogans und Regenbogenfahnen. Der moderne Faschist betont, wie wichtig Vielfalt ist – allerdings nur, solange sie nicht zu vielfältig wird. Das Lächeln ist breit, die Rhetorik geschmeidig, doch am Ende steht wieder der Zwang zur Einheit, zur Uniformität, zu „unserer Art“ des Denkens. Und so wird der Antifaschismus plötzlich zur letzten Maske des Faschismus – zumindest in der Vorstellung derer, die hinter jedem Protestmarsch die Rückkehr Mussolinis wittern.

Wie man mit Silone einen Apfel in eine Birne verwandelt

Der Gedanke, dass Antifaschismus nur eine Verkleidung des Faschismus sei, ist in seiner Schlichtheit geradezu genial – oder besser gesagt: genial vereinfachend. Man braucht nicht viel mehr als eine Prise Zynismus und eine ordentliche Portion intellektueller Faulheit, um diese These ins Feld zu führen. Tatsächlich wird Ignazio Silone häufig als Kronzeuge für diese Behauptung zitiert, jedoch bleibt bei der zitierten Passage oft der Kontext außen vor. Silone war kein Feind des Antifaschismus, ganz im Gegenteil. Er war ein erbitterter Gegner des Faschismus, der sein Leben der Bekämpfung totalitärer Ideologien widmete. Was Silone meinte, war nicht, dass der Antifaschismus zwangsläufig in den Faschismus übergeht, sondern dass jeglicher Dogmatismus, egal aus welcher politischen Ecke er kommt, letztlich faschistoide Züge annehmen kann. Es ist nicht die Vorsilbe „Anti“, die den Unterschied macht, sondern das, was sich darunter verbirgt.

Doch der moderne Diskurs hat keine Zeit für solche feinsinnigen Unterscheidungen. Silone wird kurzerhand instrumentalisiert, sein Gedanke gekürzt, gestrafft und schließlich so zurechtgebogen, dass er bequem in die eigene politische Agenda passt. Aus der Warnung vor dem Totalitarismus wird eine Attacke auf den gesamten Antifaschismus. Die Gleichung wird simpel: Antifa = Faschismus. Dass dies ungefähr so intelligent ist, wie eine Banane mit einem Schraubenschlüssel gleichzusetzen, stört dabei nur wenige.

Von der braunen Vergangenheit zur bunten Zukunft?

Man könnte meinen, der Faschismus sei in den hinteren Regalen der Geschichte verstaubt und vergessen. Ein Relikt des 20. Jahrhunderts, das heute höchstens noch in Schulbüchern und alten Dokumentarfilmen auftaucht, begleitet von monotonem Kommentar und Schwarz-Weiß-Aufnahmen von marschierenden Soldaten. Aber so einfach lässt sich dieser Untote nicht abschütteln. Der Faschismus lebt. Er hat nur gelernt, sich anzupassen. Heute trägt er Maßanzug, hat einen Twitter-Account und weiß, wie man mediale Auftritte inszeniert. Der Faschismus ist der Chamäleon-Meister der Ideologiegeschichte. Er hat gelernt, sich zu tarnen – und manchmal hat man das Gefühl, er tarnt sich so gut, dass er selbst nicht mehr weiß, was er eigentlich ist.

Was der Faschismus jedenfalls nicht ist: ein fertiges, abgeschlossenes Phänomen. Der Faschismus war nie nur die braune Masse, die in den 1930er Jahren in Deutschland oder Italien durch die Straßen zog. Er war nie nur der Hitlergruß, die Schwarzhemden oder die Aufmärsche. Der Faschismus ist ein Prinzip, ein Gedankengut, das die Tür zum Autoritarismus immer wieder einen Spalt weit aufstößt. Er bleibt bestehen in den Momenten, in denen individuelle Freiheiten zugunsten einer vermeintlichen kollektiven Sicherheit geopfert werden. Und er feiert fröhliche Urstände, wenn Menschen anfangen zu glauben, dass politische Gegnerschaft nicht einfach nur bekämpft, sondern vernichtet werden muss.

Warum wir Faschismus heute nicht mehr erkennen

Die Wahrheit ist: Wir erkennen den Faschismus heute nicht mehr, weil wir nicht hinsehen wollen. Das Problem ist weniger, dass der Faschismus sich als Antifaschismus tarnt, sondern dass wir uns längst an den Gedanken gewöhnt haben, dass extreme Positionen immer nur bei den „anderen“ liegen. Faschisten, das sind immer die anderen. Die mit den Fahnen und den hässlichen Parolen. Doch Faschismus lebt nicht nur in den offensichtlichen Symbolen. Er lebt in jedem „Das wird man doch noch sagen dürfen!“ und in jeder Forderung nach mehr staatlicher Kontrolle, wenn sie dem eigenen Sicherheitsbedürfnis dient. Faschismus gedeiht in den Momenten, in denen man die Idee der Demokratie als störend, ineffizient oder schlicht unnötig empfindet. Er braucht keine Hakenkreuze, keine Märsche. Was er braucht, ist Angst. Angst vor dem Anderen. Angst vor dem Unbekannten.

Und hier, an dieser Stelle, kommt der Zynismus ins Spiel. Der Zyniker, der sich gerne für einen Realisten hält, erkennt im Antifaschismus keinen legitimen Kampf gegen autoritäre Tendenzen, sondern nur die nächste Form der Bedrohung. Der Zyniker lacht darüber, dass ausgerechnet die Kämpfer für die Freiheit als neue Faschisten gebrandmarkt werden. Aber insgeheim freut er sich auch, weil es ihm die Bestätigung gibt, die er braucht: „Siehste, ich hab’s doch immer gewusst, die da oben sind alle gleich.“

Der Antifaschismus, der Faschismus und das Spiel mit der Angst

Am Ende bleibt eine bittere Erkenntnis: Der Faschismus ist nicht besiegt. Er hat sich nur in den Strukturen der modernen Gesellschaft eingenistet und wartet geduldig auf seine nächste Gelegenheit. Ob er sich nun als Antifaschismus tarnt oder nicht, spielt letztlich kaum eine Rolle. Der eigentliche Feind ist nicht der Faschismus im klassischen Sinne, sondern die Bereitschaft der Menschen, immer wieder in die Falle der Einfachheit zu tappen. Die Sehnsucht nach klaren Antworten, nach starker Führung, nach einem Feindbild, das man gemeinsam bekämpfen kann – das ist der Nährboden des Faschismus. Und solange diese Sehnsucht besteht, wird auch der Faschismus weiterleben. Nur das Kostüm wechselt er von Zeit zu Zeit.

Quellen und weiterführende Links:

- Ignazio Silone, „Schriften zum Faschismus“ – Eine Sammlung von Essays, die Silones Denken zur Gefahr des Totalitarismus in allen Formen beleuchten.

- Rainer Zitelmann, „Faschismus: Eine Geschichte“ – Ein Buch, das die historische Entwicklung und Transformation des Faschismus behandelt.

- Roger Griffin, „Fascism: A Very Short Introduction“ – Eine knappe, aber tiefgehende Analyse des Faschismus und seiner modernen Spielarten.

- Kurt Flasch, „Die geistigen Voraussetzungen des Faschismus“ – Eine philosophische Betrachtung darüber, wie autoritäre Ideologien gedeihen.

- The Guardian, Artikel zur politischen Instrumentalisierung des Antifaschismus – Über den Missbrauch der Antifa-Bewegung als Feindbild in der öffentlichen Debatte.