Die Moral als Gummiband der Weltpolitik

Es gehört zu den anthropologischen Konstanten der Menschheit, dass wir die moralische Messlatte gern so flexibel halten wie ein alter Hosengummi, der nach dem dritten Waschen seine Spannkraft verloren hat: Für Freunde dehnt man ihn, für Feinde zieht man ihn zusammen, und im Notfall hängt man ihn sich als patriotische Schlinge um den Hals. Als die USA im Mai 2011 in der pakistanischen Garnisonsstadt Abbottabad – eine Art westasiatischer Biedermeier-Idylle mit Kasernencharme – den lang gesuchten Terrorfürsten Osama bin Laden aus seinem Villenversteck zerrten (oder besser: erschossen und im Meer versenkten, als wäre er ein übergroßer Goldfisch), applaudierte die westliche Öffentlichkeit frenetisch. „Gerechtigkeit!“ schallte es durch die Abendnachrichten, und niemand störte sich daran, dass es sich hierbei um einen ziemlich robusten Eingriff in die territoriale Integrität Pakistans handelte. Völkerrecht? Ein lästiger Paragraf, der in den Schubladen der Geschichte irgendwo zwischen „unverbindlichen Absichtserklärungen“ und „UNO-Resolutionen zur kulturellen Zusammenarbeit“ Staub ansetzt.

Israel auf Abwegen – oder: der moralische Bumerang

Drehen wir die Kamera nun einige Jahre weiter, diesmal gen Westen: Israel, so lautet der Vorwurf, nimmt sich im benachbarten Ausland Rechte heraus, die man in den USA stets mit staatsmännischem Schulterzucken toleriert – und plötzlich klatschen dieselben moralisch empörten Hände gegen die eigene Stirn. „Das geht nicht!“ „Das verstößt gegen jedes Rechtsempfinden!“ „Ein Affront gegen die internationale Ordnung!“ Ein Affront also, jawohl. Nur: Gegen welche Ordnung genau? Etwa gegen dieselbe, die in Abbottabad den US-Seals als dekoratives Bühnenbild diente? Oder gegen jene Ordnung, die immer dann als unantastbar beschworen wird, wenn sie uns gerade in die politische Agenda passt – und genauso schnell im Papierkorb verschwindet, wenn sie uns im Weg steht?

Vom Unterschied zwischen „präemptiv“ und „präpotent“

Der politische Diskurs liebt semantische Kosmetik: „Präemptiver Schlag“ klingt wie ein chirurgischer Eingriff, elegant, sauber, fast schon medizinisch notwendig. Wenn aber Israel eine ähnliche Operation im Ausland wagt, wird daraus in den Augen vieler Kritiker kein präemptiver, sondern ein präpotenter Akt. Die USA dürfen chirurgisch operieren – Israel soll gefälligst warten, bis der Tumor metastasiert. Man könnte fast meinen, die internationale Diplomatie sei ein Theaterstück mit wechselnden Hauptdarstellern, in dem die Rollen des „Helden“ und des „Schurken“ nach tagesaktueller Laune neu verteilt werden.

Völkerrecht als Buffet – jeder nimmt, was schmeckt

Das Völkerrecht ist wie ein Buffet im All-you-can-eat-Restaurant der Weltpolitik. Washington greift beherzt zu, nimmt sich ein paar Scheiben Souveränität, garniert mit einem Spritzer „Selbstverteidigung“ und rundet das Ganze mit einer Portion „globale Sicherheit“ ab. Europa probiert vorsichtig von der Menschenrechtsplatte, legt aber alles wieder zurück, sobald die Sauce zu scharf ist. Und Israel? Nun, Israel soll gefälligst an der Salattheke verharren und nicht wagen, auch nur ein Krümelchen aus der warmen Theke der Realpolitik zu stibitzen. Denn sonst, ja sonst, wird die moralische Gastro-Polizei gerufen: die internationale Empörungsgemeinschaft mit Sitz in den Feuilletons.

Die bequeme Empörung – ein globaler Volkssport

Es ist ein auffälliges Muster: Man empört sich vorzugsweise dort, wo die Empörung billig zu haben ist. Über Israel zu schimpfen, kostet politisch fast nichts – es gibt zwar Protestnoten und hitzige Talkshows, aber keine Drohung, dass demnächst Trägerflotten im Mittelmeer kreuzen. Über die USA zu schimpfen hingegen? Das ist riskant: Da könnten Sanktionen, Handelsbarrieren oder im schlimmsten Fall der Verlust der begehrten Einladung ins Weiße Haus drohen. Also schweigt man lieber und schiebt die Doppelmoral mit einem gequälten Lächeln unter den diplomatischen Teppich.

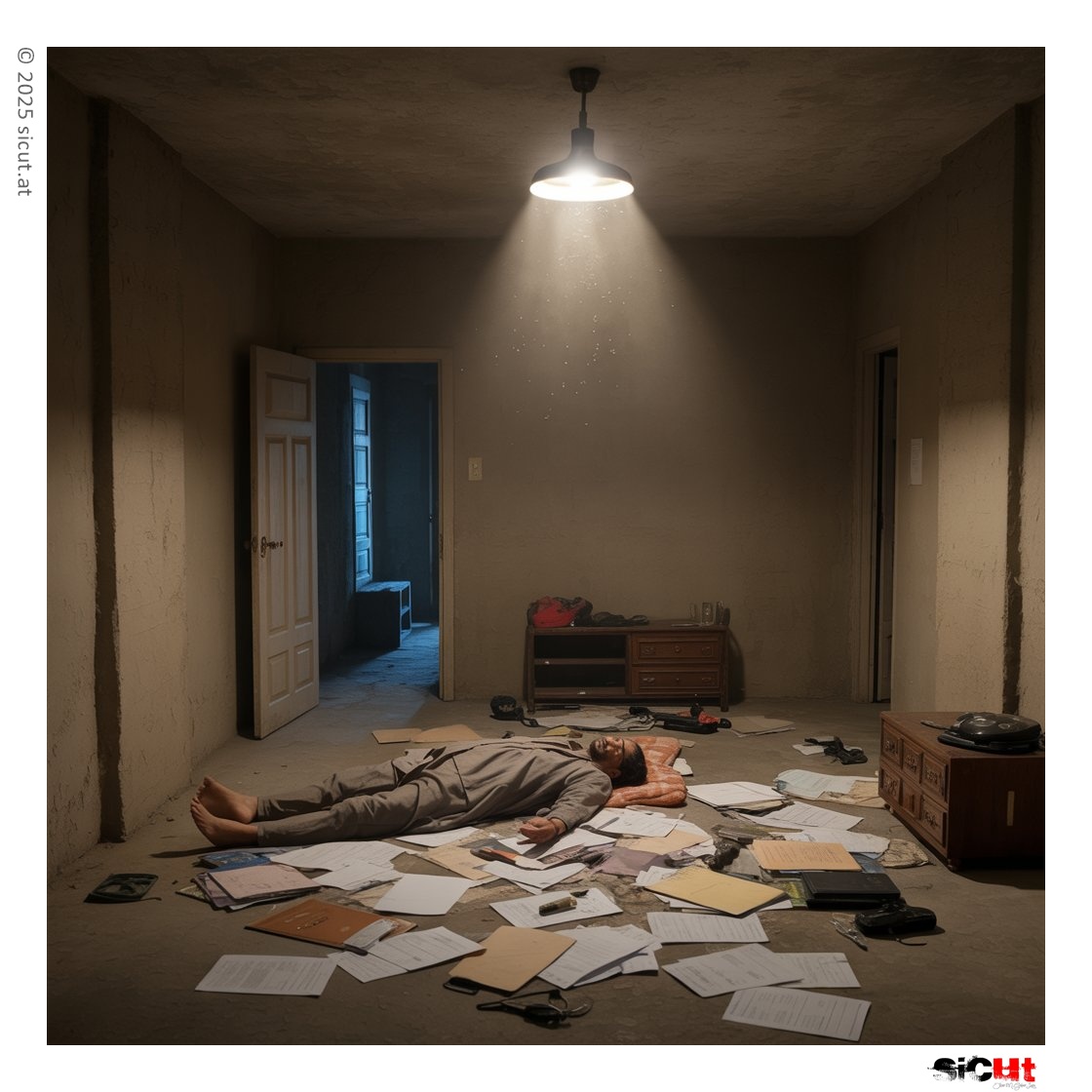

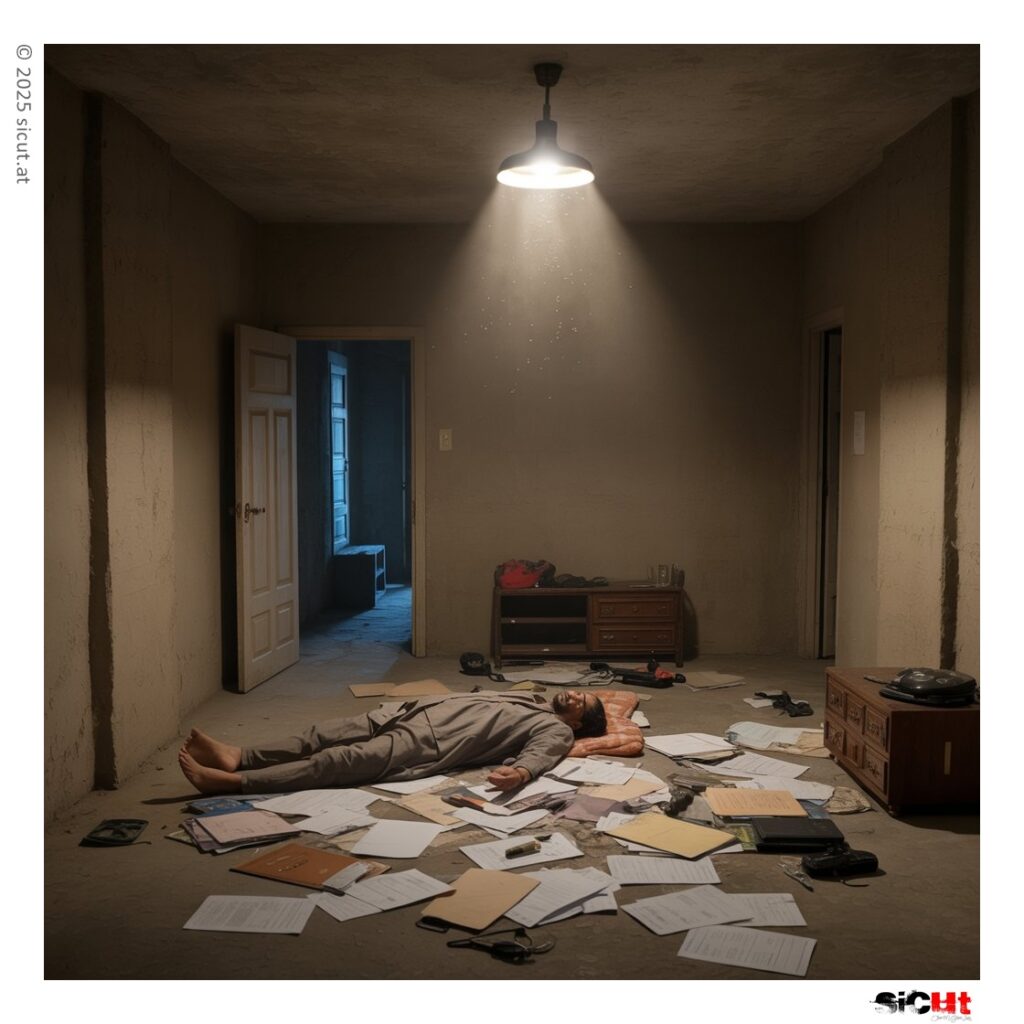

Schluss – oder: Der Tanz auf der Doppelmoral

Am Ende bleibt die Frage, ob es wirklich ein moralisches Problem ist, wenn Israel in Khatar agiert – oder ob es nur ein ästhetisches Problem ist: Es gefällt uns nicht, weil es uns erinnert, dass auch „die Guten“ die gleichen schmutzigen Tricks anwenden wie die Großen. Dass also die angebliche Ausnahme – die Operation in Abbottabad – eben keine Ausnahme war, sondern längst zur Regel gehört. Die Empörung über Israel ist daher nicht so sehr eine Empörung über die Tat selbst, sondern über das Spiegelbild, das sie uns vorhält: Ein Spiegel, der zeigt, dass unsere moralische Konsistenz so fest ist wie Wackelpudding.

Und so bleibt die alte Binsenweisheit bestehen: Was für Washington ein notwendiger chirurgischer Eingriff ist, ist für Jerusalem ein barbarischer Affront. Und wer darüber die Stirn runzelt, sollte sich fragen, ob er wirklich über die Tat empört ist – oder nur darüber, dass diesmal die falschen Hände im moralischen Gummiband gezogen haben.