Yalta – die hohe Kunst des Weltzerschneidens bei Kaffee und Zigarren

Es gibt historische Momente, die in den Geschichtsbüchern wie sorgfältig eingelegte Schmetterlinge wirken: unbeweglich, farbenprächtig, aber tot – und der Februar 1945 in Jalta gehört zu diesen museal konservierten Augenblicken, in denen Männer mit viel Macht und noch mehr Selbstgewissheit den Globus wie einen überreifen Pfirsich in saftige Segmente zerschnitten. Roosevelt, gezeichnet vom Krieg, in einem Rollstuhl, der ebenso symbolisch wie physisch seine Beweglichkeit einschränkte; Stalin, in seiner uniformierten Beharrlichkeit, der eine Mischung aus misstrauischer Gelassenheit und unterdrückter Siegeslust ausstrahlte; und Churchill, der alte Fuchs mit Zigarre, der auf Fotos stets so dreinschaut, als habe er bereits drei Kapitel eines besonders gemeinen Memorandums im Kopf.

Hier wurde nicht nur der „Frieden“ nach dem Zweiten Weltkrieg geplant – nein, hier wurden gleich die Grundlagen für den nächsten, den Kalten, gelegt. Denn die Aufteilung Europas in Einflusssphären war weniger ein Akt der Versöhnung als vielmehr ein sorgfältig austariertes Wettrüsten der künftigen Narrative: der Westen mit seiner moralischen Selbstüberhöhung, der Osten mit seiner revolutionären Rhetorik, und in der Mitte ein Europa, das man schon damals eher als Spielbrett denn als politisches Subjekt behandelte.

Der Kalte Krieg – ein gefrorener Vulkan mit sehr heißem Herzen

Man könnte meinen, die nachfolgenden vier Jahrzehnte wären ein einziger, endloser Opernakt gewesen, in dem zwei Supermächte in ständiger Erwartung der Arie des Weltuntergangs verharrten. Raketenbasen wurden gebaut, Panzer produziert, Spionagesatelliten ins All geschossen – und all das unter dem Deckmantel einer ideologischen Mission, die so pathetisch wie hohl war: Freiheit gegen Kommunismus, Demokratie gegen Diktatur, Kapital gegen Planwirtschaft.

In Wahrheit war der Kalte Krieg weniger ein Ringen der Systeme als vielmehr ein Wettbewerb der Eitelkeiten, ein gigantisches Schachspiel, dessen Figuren aus real existierenden Armeen bestanden. Das Schöne (oder Zynische) daran: Die Hauptakteure trafen sich hin und wieder zu freundlichen Fototerminen, um den Eindruck zu erwecken, sie könnten den Stecker ziehen, wenn ihnen danach wäre – wohlwissend, dass ihr politisches Überleben zu Hause vom Gegenteil lebte: dem Schüren der Angst.

1987 – Reagan und Gorbatschow: Theateraufführung mit Abrüstungsdekor

Der INF-Vertrag von 1987, unterzeichnet in Washington, war ein seltener Moment, in dem zwei Männer, die ideologisch auf verschiedenen Planeten lebten, gemeinsam eine Handlung vollzogen, die nach gesundem Menschenverstand roch. Reagan, der ehemalige Schauspieler, verstand die Macht der Inszenierung: große Gesten, scharf geschnittene Sätze und ein Lächeln, das zwischen Hollywood und Oval Office oszillierte. Gorbatschow, mit seinem markanten Mal auf der Stirn, wirkte wie der erste sowjetische Staatschef, der begriffen hatte, dass Panzer zwar gut für Paraden, aber schlecht für Supermarktschlangen sind.

Und so unterzeichneten sie das Abkommen, das Mittelstreckenraketen verbannte, während im Hintergrund Generäle und Geheimdienste fieberhaft neue Szenarien entwarfen, um das entstandene Sicherheitsvakuum mit anderen Bedrohungen zu füllen. Denn Abrüstung ist im militärisch-industriellen Komplex das, was ein Diätplan im Schokoladenwerk ist: theoretisch sinnvoll, praktisch ruinös.

2025 – Alaska: Trump und Putin auf der Bühne der historischen Absurdität

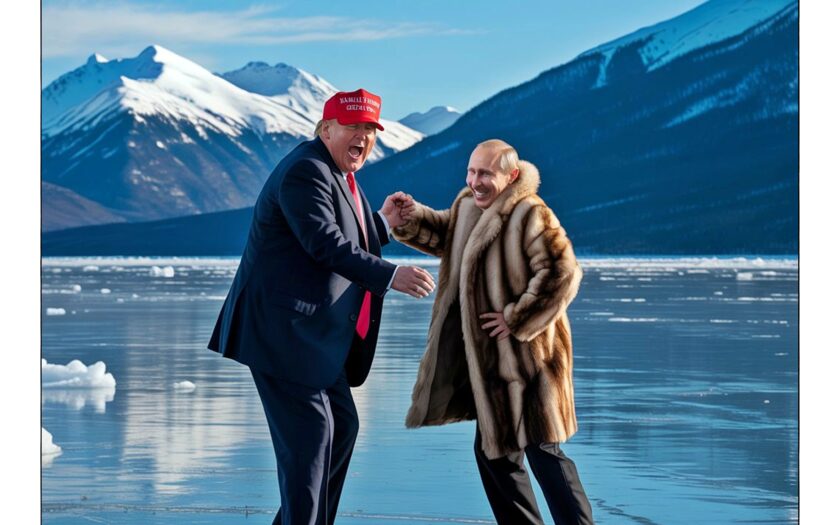

Stellen wir uns also diese Szene vor: Donald Trump, der als politischer Stilbruch auf zwei Beinen die feine Kunst der diplomatischen Rhetorik durch den sprachlichen Holzhammer ersetzt, und Wladimir Putin, dessen Mimik zwischen freundlichem Pokerface und latentem „Ich könnte dich jederzeit in Sibirien verschwinden lassen“-Blick pendelt. Ort: Alaska – ein symbolischer wie klimatisch frostiger Treffpunkt, bei dem man nicht weiß, ob die Temperatur oder die Gesprächsatmosphäre schneller unter den Gefrierpunkt fällt.

Das Drehbuch dieser Konferenz könnte man kaum zynischer erfinden: Ein Präsident, der in Großbuchstaben denkt, trifft auf einen Ex-KGB-Offizier, der in Schachzügen rechnet. Man diskutiert über Frieden, während in mehreren Zeitzonen gleichzeitig Stellvertreterkriege laufen, über Handel, während Sanktionen im Hintergrund wie Schlaglöcher im globalen Wirtschaftspflaster klaffen, und über Kooperation, während jeder Teilnehmer im Stillen den Abgang des anderen plant.

Und wenn am Ende die Kameras blitzen, die Hände geschüttelt und die Erklärungen verlesen werden, weiß man wie seit Jalta: Entscheidungen werden nicht hier, sondern in den Schattenräumen danach gefällt. Der Rest ist Kulisse – und das Publikum darf zwischen Gelächter und Gänsehaut wählen.

Epilog – die ewige Wiederholung mit neuen Kostümen

Geschichte, so sagt man, wiederholt sich nicht, aber sie reimt sich. Im Fall der großen US-russischen Gipfeltreffen wirkt der Reim allerdings wie ein Gedicht, das von einem gelangweilten Bürokraten auf der Rückseite eines Waffenvertrags hingekritzelt wurde. Ob Jalta 1945, Washington 1987 oder hypothetisch Alaska 2025 – der Plot bleibt gleich: Zwei Männer mit zu viel Macht, umgeben von zu vielen Beratern, sitzen an einem Tisch, auf dem Weltkarten liegen, und reden von Frieden, während irgendwo jemand die nächste Eskalationsstufe vorbereitet.

Die Moral? Wenn zwei Elefanten tanzen, leidet das Gras. Und die Weltpolitik – nun ja – ist ein Tanzparkett, das erstaunlich oft neu gewachst wird, damit die gleichen Schritte von den gleichen Tänzern in neuen Schuhen wiederholt werden können.