Warum Integration im Bildungssystem inzwischen ein Fremdwort ist (im wörtlichen Sinn)

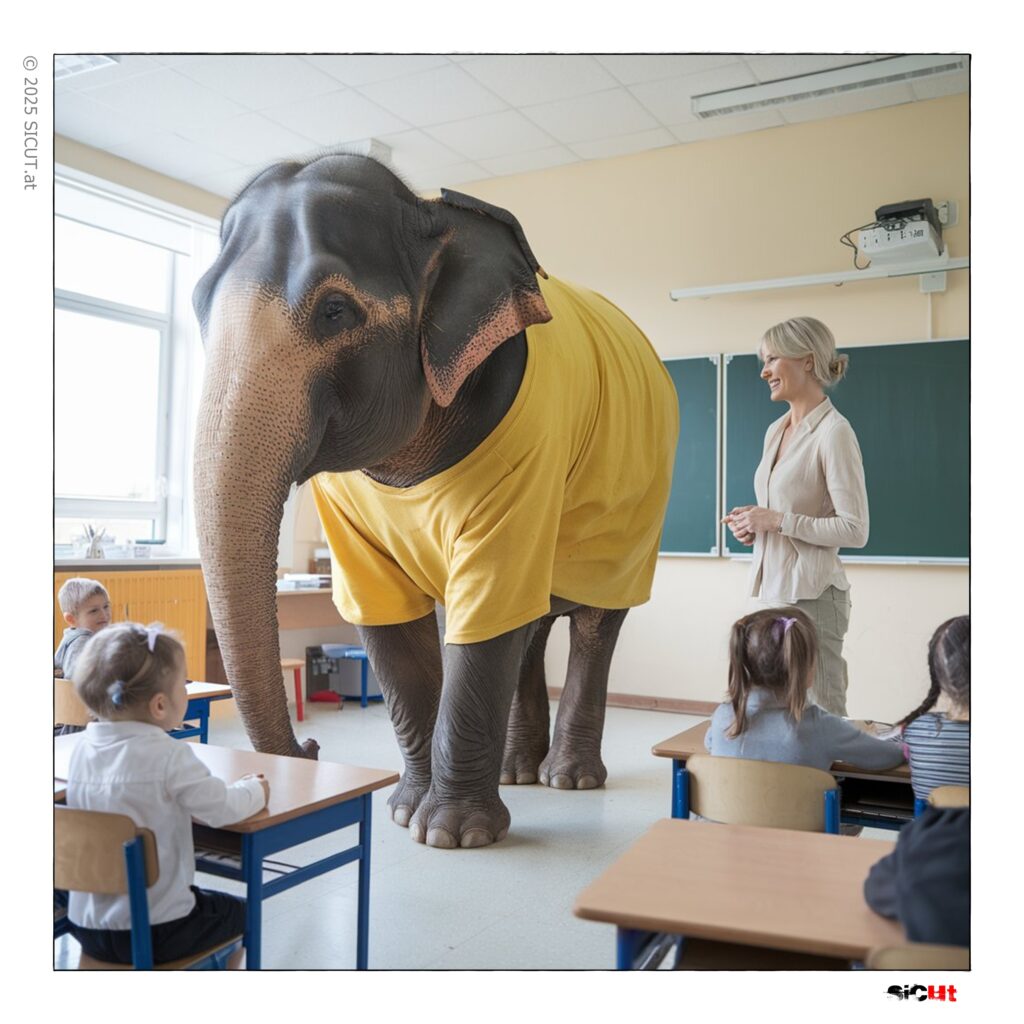

Es beginnt morgens um acht. Eine Grundschule irgendwo in Österreich, nennen wir sie ruhig Schicksalsschule, denn das trifft es recht gut. Die Sonne steht schief über dem Flachdach, drinnen dröhnt der Pausengong wie ein Schicksalsbeil, und Frau Meyer, Klassenlehrerin, tappt in ihr Klassenzimmer, wo sie, wie jeden Morgen, auf eine Gruppe von Kindern trifft, die den Satz „Guten Morgen, Frau Meyer“ entweder nicht versteht, nicht spricht oder, wenn überhaupt, nur in phonetischen Rudimenten zusammenstottert, die an experimentelle Lyrik erinnern. In manchen Klassen—das ist längst keine Dystopie mehr, sondern bittere Statistik—liegt der Anteil der Kinder mit sogenanntem „Migrationshintergrund“ bei über 90 Prozent. Der Begriff ist übrigens eine sprachpolitische Nebelgranate. Denn der „Hintergrund“ liegt nicht hinter den Kindern, sondern vor ihnen und allen anderen. Es handelt sich um den Vordergrund der Wirklichkeit, in der Integration zum Synonym für „Wird schon irgendwie“ geworden ist.

Man könnte an dieser Stelle lange über Chancengleichheit parlieren, über Bildungsgerechtigkeit und den „Schlüssel zur Teilhabe“, den Politiker so gern beschwören, während sie ratlos in Richtung ihrer Pressesprecher schielen, wenn sie nach konkreten Konzepten gefragt werden. Aber der zentrale Skandal ist banaler: Es findet kein Deutschunterricht statt, weil es dafür keine Voraussetzungen mehr gibt. Wie unterrichtet man Kinder, die aus Parallelgesellschaften kommen, in denen nicht einmal der Imperativ von „Sei ruhig“ verstanden wird? Wie erklärt man den Akkusativ, wenn schon die Begrüßung scheitert? Und wieso machen wir überhaupt weiter, als ob das alles noch Schule wäre, wenn es in Wahrheit eine Mischung aus Betreuungsanstalt, Integrationsversuchslabor und Verwahrstation für das gesellschaftliche Gewissen ist?

Die angekündigte Migrationswende: Ein Placebo für das politisch erschöpfte Publikum

Nun also die „Migrationswende“. Ein Begriff, der so verheißungsvoll klingt, als könnte man mit ihm alle Probleme der letzten 30 Jahre einfach rückgängig machen, auf Knopfdruck, ganz ohne Nebenwirkungen. Die Bundesregierung kündigt sie an wie der Apotheker ein neues pflanzliches Beruhigungsmittel: völlig ohne Risiko, garantiert sanft, aber leider auch ohne Wirkung. Was bedeutet diese Wende konkret? Ein bisschen weniger irreguläre Migration (wenn die Balkanroute gerade mal wieder schlapp macht), ein bisschen schnellere Abschiebung von Menschen, die sich ohnehin erfolgreich der Identitätsfeststellung entziehen, ein bisschen besseres Grenzmanagement, solange die Kanzlerin nicht zufällig nach Paris muss und der Schengen-Vertrag wieder als heiliger Text gehandelt wird. Man kann es drehen und wenden, wie man will: Österreich führt seine Migrationspolitik im Leerlauf weiter, nur mit neuem Etikett. Es ist wie beim Joghurt im Supermarkt: „Jetzt mit noch mehr Nachhaltigkeit“ steht drauf, aber drin ist immer noch der gleiche Zucker.

Das größte Tabu bleibt unberührt: die schlichte Frage, wie viele Menschen ein Sozialstaat wie der österreichische eigentlich aufnehmen, integrieren und dauerhaft versorgen kann, ohne sich selbst dabei zu zerlegen. Wer das fragt, wird im besten Fall als „populistisch“ beschimpft, im schlimmsten als „rechts“ denunziert. Die Mitte hat sich an das Dauertrauma der moralischen Selbstüberforderung gewöhnt. Ein politischer Burnout, der sich in ritualisierten Betroffenheitsbekundungen äußert: „Ja, wir haben Probleme, aber es gibt keine einfachen Lösungen.“ Das klingt klug, ist aber nur eine elegante Form des Nichtstuns.

Von Dänemark lernen heißt Abschied nehmen: Warum Kopenhagen keine Integrationsmärchen mehr erzählt

Dänemark, dieses kleine skandinavische Land mit den hyggeligen Wohnzimmerlampen und der Vorliebe für Schweinebraten, hat sich derweil verabschiedet. Nicht nur von den UN-Migrationspakt-Phrasen, sondern von der ganzen Illusion der unbegrenzten Integrationsfähigkeit. Seit Jahren praktizieren die Dänen, was hierzulande als unvorstellbar gilt: Sie begrenzen Einwanderung radikal, setzen auf knallharte Assimilationsforderungen und erklären ungeniert, dass eine multiethnische Gesellschaft eben auch scheitern kann, wenn man die Kontrolle verliert. Dänemarks Sozialdemokraten sind längst rechter als jede ÖVP, und das nicht, weil sie Rassisten wären, sondern weil sie begriffen haben, dass Sozialstaat und Massenzuwanderung aus kulturfernen Regionen eine toxische Mischung ergeben, wenn man keine Grenzen zieht. Man kann den Sozialstaat nicht für alle öffnen, ohne ihn am Ende für niemanden mehr finanzierbar zu machen.

Das dänische Modell ist ungemütlich. Es passt nicht in die wohltemperierten Talkshows der Medienrepublik, wo man lieber über „Vielfalt als Chance“ schwadroniert, während die Polizei in den Brennpunktvierteln inzwischen Schutzwesten trägt. Dänemark macht keine Experimente mehr. Die Dänen wissen, dass es Grenzen der Integration gibt, die nichts mit Hautfarbe, aber viel mit Kultur, Sozialisation und Bildungsstand zu tun haben. Wer das ignoriert, landet im heutigenen Zustand: einer dysfunktionalen Multikulti-Fassade, hinter der längst Parallelgesellschaften gewachsen sind, in denen andere Gesetze gelten—nicht selten wortwörtlich.

Warum Moralpolitik gefährlich wird, wenn sie die Wirklichkeit leugnet

Es sind nicht „Einzelfälle“, es ist ein Systemversagen. Und ja, Kriminalität durch Zuwanderer ist kein „Gefühl“, sondern messbare Realität, die sich in Polizeistatistiken spiegelt, die nur deshalb nicht noch dramatischer ausfallen, weil man längst damit begonnen hat, die Zahlen semantisch weichzuspülen. Wer Clan-Kriminalität sagt, wird zum Problem erklärt, nicht die Clans selbst. Wer über Jugendgewalt durch migrantisierte Milieus spricht, wird belehrt, es handle sich um „soziale Ursachen“, als wären Sozialisierung und kulturelle Prägung zwei verschiedene Dinge. Das Resultat ist eine sprachlose Gesellschaft, die sich nur noch traut, in Pseudokontexten zu diskutieren. Die Ironie dabei: Je mehr man leugnet, desto lauter wird es auf der Straße.

Politik hat die Aufgabe, Probleme zu lösen, nicht sie zu umkreisen wie ein hungriger Wolf den heißen Brei. Doch Österreich hat sich eingerichtet in einer Wohlfühlzone der Selbsttäuschung, in der das Nachdenken über harte Entscheidungen als unmoralisch gilt. Derweil wächst die Zahl derer, die diese Entscheidungen irgendwann trotzdem treffen werden—dann allerdings in einem politischen Klima, das den Abstieg von der liberalen Demokratie in den Autoritarismus gefährlich nahelegt. Das ist keine Drohung, sondern eine historische Binsenweisheit: Wer Probleme nicht vernünftig löst, riskiert, dass sie von den Falschen radikalisiert werden.

Fazit: Die Zeit des Schönredens ist vorbei – Österreich braucht den Mut zur Zumutung

Was wäre also zu tun? Man müsste den Bürgern reinen Wein einschenken, statt ihnen weiter Baldriantee zu verkaufen. Man müsste sagen: Integration hat Grenzen. Der Sozialstaat hat Grenzen. Das Bildungssystem hat längst die Grenzen des Belastbaren überschritten. Und Migration kann nur funktionieren, wenn sie gesteuert, begrenzt und an klare Erwartungen geknüpft wird. Dazu braucht es Gesetze, die durchgesetzt werden, Abschiebungen, die stattfinden, und eine Debatte, die ehrlich geführt wird, ohne Schaum vorm Mund, aber auch ohne die betuliche Empathieprosa, mit der man das eigene Scheitern übertüncht.

Oder anders gesagt: Dänemark ist nicht das Paradies, aber vielleicht der nüchterne Realist, den wir uns in Österreich längst abgewöhnt haben. Es wäre höchste Zeit, über das dänische Modell nachzudenken—bevor uns die Realität dazu zwingt.