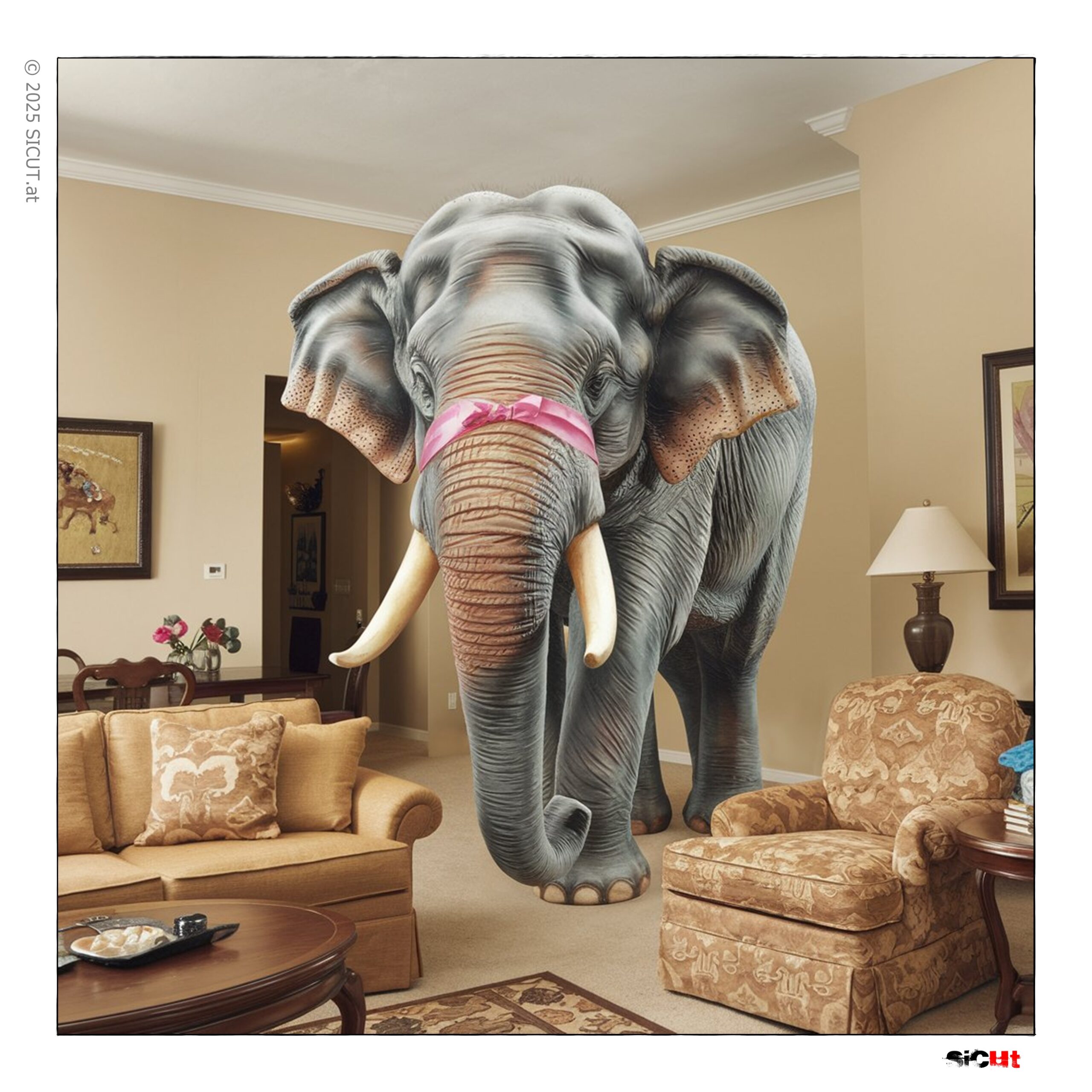

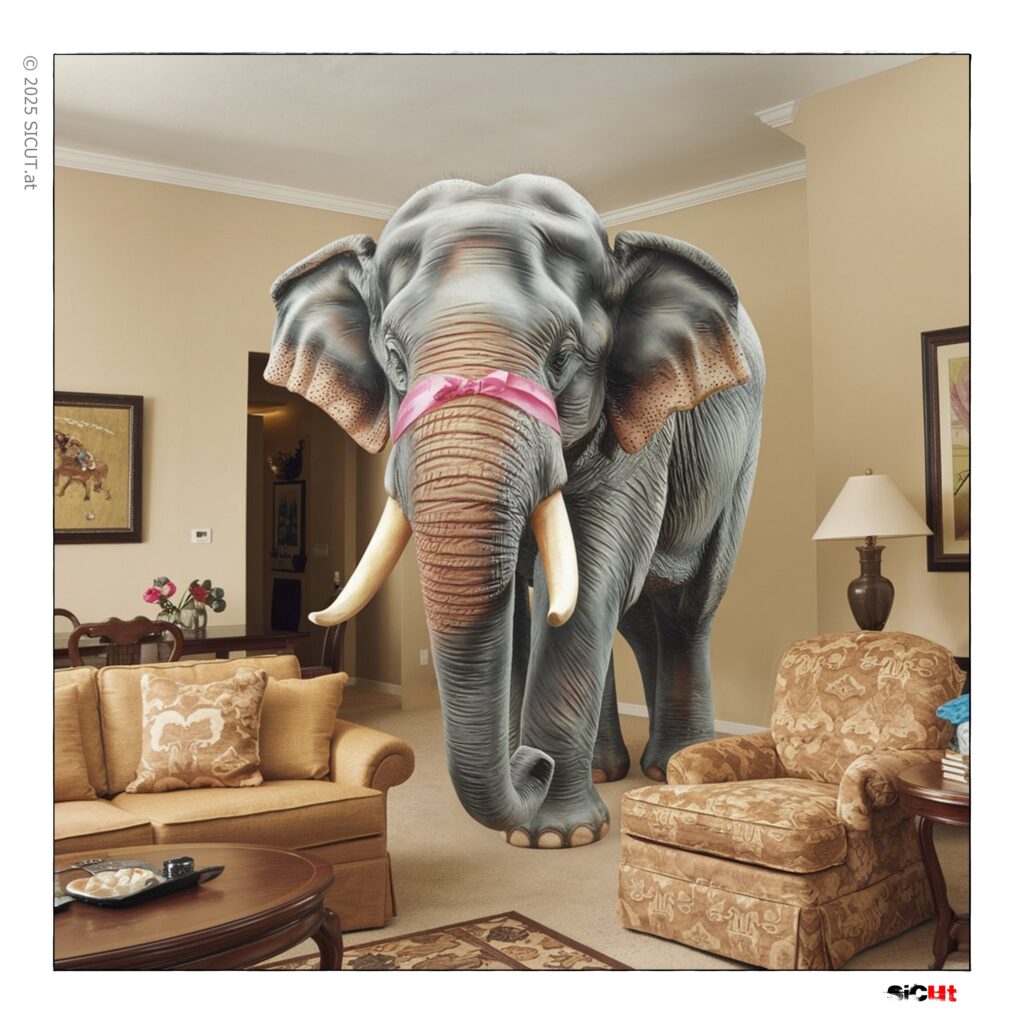

Man stelle sich Folgendes vor: Ein Salon voller kluger Köpfe, die sich zur gepflegten Abenddiskussion eingefunden haben. Der Wein ist dekantiert, der Käse stammt aus der Provence, das Licht ist schummrig genug, um Falten gnädig zu verschleiern, aber nicht so dunkel, dass die Überheblichkeit an Schärfe verliert. Und da steht er: der Elefant im Raum. Groß, grau, schwer, mit dem diskreten Charme eines Obdachlosen im Feuilleton – der Kapitalismus. Alle sehen ihn, keiner spricht ihn an. Stattdessen debattiert man lieber über Symptome: autoritäre Versuchungen, soziale Kälte, Rechtsruck, Fake News, der hässliche Populismus. Ach ja, und irgendwo ganz hinten in der Fußnote: der Faschismus, dieses Relikt aus der Mottenkiste der Geschichte.

Max Horkheimer, dieser grantige Frankfurter mit Zigarette im Mundwinkel und pessimistischer Stirnfalte, war da weniger zimperlich: Wer vom Kapitalismus nicht reden will, solle auch vom Faschismus schweigen. Klare Kante, man kann sich dran schneiden. Aber wie unangenehm, wie unhöflich! Denn nichts ist im gutbürgerlichen Diskurs so verpönt wie das Wort „Kapitalismus“. Das riecht nach Klassenkampf, nach Marx, nach rotem Fiebertraum. Lieber philosophiert man über das „böse Internet“ oder das „böse Klima“, als über die ganz banale Tatsache, dass die kapitalistische Produktionsweise ein systemischer Zerstörungsautomat ist. Man nennt es Fortschritt. Oder Freiheit. Oder, wenn man besonders weltgewandt ist, „Marktdynamik“. Und wenn dann am Ende dieser Fortschritt wieder einmal in Stiefeln daherkommt, wundert sich die liberal gesinnte Mitte, warum der Tanz auf dem Vulkan so plötzlich brandgefährlich wurde.

Kapitalismus als Naturgesetz: Das göttliche Prinzip der Unveränderlichkeit

Der Kapitalismus – diese Religion ohne Gott, aber mit Kreditkarte. Er wird nicht mehr als historisch gewachsene Wirtschaftsform betrachtet, sondern als Naturgesetz verkauft. Wie die Schwerkraft, nur ein bisschen gieriger. „Es gibt keine Alternative“, verkündete schon Margaret Thatcher, die eiserne Heilige der Neoliberalen. Wer dagegen aufmuckt, wird behandelt wie ein Esoteriker, der Gravitation leugnet.

Dabei ist es gerade diese Alternativlosigkeit, die das politische Denken stranguliert. Alles wird zur Marktfrage umdeklariert: Gesundheit, Bildung, Wohnen, sogar das Sterben wird optimiert – die Palliativpflege als letztes Wachstumssegment. Und wenn irgendwo ein Staat zu stark reguliert, schreien die Märkte auf wie ein beleidigtes Kind, dem man das Eis verweigert hat.

Das wäre noch halb so schlimm, wenn es beim ökonomischen Darwinismus bliebe. Doch der Kapitalismus braucht den autoritären Schatten, der ihm die Aufräumarbeiten erledigt. Er braucht Grenzschutztruppen, Überwachungssysteme, Sündenböcke, Notstandsrechte. Der Markt frisst keine Grenzen, aber der Kapitalismus braucht sie – wenn nicht geografisch, dann zumindest sozial. Wer unten liegt, bleibt unten. Wer oben ist, darf sich „Leistungsträger“ nennen, selbst wenn sein einziges Talent darin besteht, Aktienpakete zu verwalten.

Faschismus als Reinigungsmechanismus: Das Ventil der bürgerlichen Ordnung

Hier kommt der Faschismus ins Spiel, der ungeliebte Bastard der bürgerlichen Gesellschaft. Er ist nicht das Andere des Kapitalismus, sondern sein Rettungsanker, wenn der schöne Schein der Demokratie brüchig wird. Er reinigt den Markt von überflüssigen Elementen – Arbeitslosen, Fremden, Intellektuellen, Oppositionellen – und verpackt das Ganze als patriotisches Projekt. Das Kapital regiert dann weiter, nur halt etwas grobschlächtiger. Statt Feuilleton gibt’s Propaganda, statt Shareholder-Value nur noch Vaterlandsverteidigung. Der Mehrwert bleibt derselbe.

Natürlich will das niemand hören. Besonders nicht jene, die es sich auf der Plüschcouch des liberalen Mainstreams gemütlich gemacht haben. Sie beklagen den Aufstieg der Rechten, ohne zu fragen, warum die Rechten überall da aufsteigen, wo der Markt das Leben zertrümmert hat. Prekariat, Entwurzelung, soziale Kälte – alles Kollateralschäden der Flexibilisierung. Doch statt den Kapitalismus zu benennen, verlagert man die Schuld auf „die Dummen“, „die Abgehängten“, „die Wutbürger“. Man behandelt das Problem wie eine allergische Reaktion des Pöbels, nicht wie eine systemische Konsequenz.

Die Schweigespirale der Wohlmeinenden: Von der Angst, unmodern zu sein

Warum dieses Schweigen? Weil die Linke in den 1990ern in die Wellnesskur ging. Sie hat den Kapitalismus nicht mehr als Gegner betrachtet, sondern als Partner mit sozialem Antlitz. Schröder, Blair, Clinton – alle wollten sie den Tiger reiten, statt ihn zu erlegen. Heraus kam die Agenda 2010, der dritte Weg, das neoliberale Lächeln. Und als das Kartenhaus 2008 zusammenbrach, reichten die Banken den Kassenzettel an die Gesellschaft weiter. Die Konzerne wurden gerettet, die Armen bekamen Hartz IV. Wer sich darüber beschwerte, war „populistisch“.

Heute gibt es zwar wieder Kapitalismuskritik – aber bitte nur in homöopathischen Dosen. Man redet über Nachhaltigkeit, über grüne Start-ups, über „social entrepreneurship“. Der Kapitalismus soll bitte Bio werden, nachhaltig, gendergerecht und klimaneutral. Wie ein veganer Burger, der trotzdem genauso viel Fett enthält wie der alte. Der Elefant bekommt einen Blümchenkranz um den Hals und darf im Raum bleiben.

Der humorvolle Abgrund: Warum wir trotzdem lachen sollten

Das Tragische an der ganzen Farce ist, dass sie so unfassbar komisch ist. Der Kapitalismus frisst seine Kinder – und die Kinder liefern ihm dafür noch das Catering. Influencer verkaufen uns Detox-Tee, während sie an Burnout leiden. Klimakatastrophen werden als Investitionschance verpackt: „Grünes Wachstum!“ Wer sich das nicht schönsaufen kann, sollte wenigstens lachen. Denn Zynismus ist das letzte Refugium des Verstandes in einer Welt, die sich selbst als alternativlos definiert.

Also ja: Wer vom Kapitalismus nicht reden will, sollte vom Faschismus schweigen. Oder besser noch: die Klappe halten, wenn es wieder heißt, der neue autoritäre Führer sei „aus dem Nichts gekommen“. Er kam nicht aus dem Nichts. Er kam aus dem Markt. Er kam aus dem Shareholder Value. Er kam aus der Angst der Besitzenden, den Laden nicht mehr kontrollieren zu können. Und wenn der Kapitalismus wieder einmal wankt, ruft er nicht nach der Demokratie, sondern nach der Kavallerie.

Coda: Vom Mut, den Elefanten zu benennen

Man muss den Kapitalismus nicht abschaffen, um ihn zu kritisieren. Man muss ihn nur beim Namen nennen, ihn entzaubern, ihn von seinem göttlichen Thron holen. Denn solange wir so tun, als wäre der Markt die Natur und der Faschismus der Betriebsunfall, wird sich die Geschichte wiederholen. Immer wieder. Mit immer neuen Gesichtern, aber demselben alten Spiel.

Der Elefant steht da, freundlich trompetend. Vielleicht wäre es langsam Zeit, ihm ins Auge zu sehen.