Von der elektrifizierten Zukunft und der Realität des Verlängerungskabels

Es war einmal ein kleines, wohlhabendes Land mit Windmühlen im Herzen und Solarpaneelen auf den Dächern, das den wohlmeinenden Entschluss fasste, die Welt zu retten – zuerst die eigene, dann vielleicht die der Nachbarn. Die Niederlande, selbsternanntes Paradebeispiel für Klimaschutz und Fortschritt, haben sich in einen leuchtenden Solarstaat verwandelt, in dem selbst der letzte Hinterhof-Kaninchenstall über Photovoltaik verfügt, während der Hase sich fragt, ob er seine Möhre noch roh verzehren darf oder besser kurz über der induktiven Herdplatte gart, bevor das Netz wieder „voll“ ist.

Denn siehe da: Der Strom ist zwar da – nur kommt er nicht mehr durch. Oder nicht überall gleichzeitig. Willkommen in der Ära des Elektro-Stau-Managements, einer Neuinterpretation des technischen Fortschritts: Statt Kohlekraftwerken jetzt Wartelisten für Steckdosen. Man kann es nicht anders nennen: Holland hat sich erfolgreich ins elektrische Nirwana katapultiert, bloß hat niemand daran gedacht, vorher die Verlängerungsschnur zu kaufen.

Von der Gasnadel zur Öko-Überlastung – Ein Volk lernt Entwöhnung

Jahrzehntelang genoss das Land der Tulpen den Luxus, auf seinem eigenen Methan-Kissen zu ruhen, das unter Groningen vergraben lag wie der Schatz des modernen Wohlstands. Doch dann beschloss man, das Gas abzudrehen – ein lobenswerter, geradezu heiliggesprochener Akt ökologischer Buße. Leider war der Beichtstuhl noch nicht fertig verkabelt. Der nationale Netzbetreiber Tennet und seine Kollegen standen also plötzlich da wie ein Elektriker, der am Krankenbett verkündet: „Der Strom kommt… irgendwann. Vielleicht 2034.“

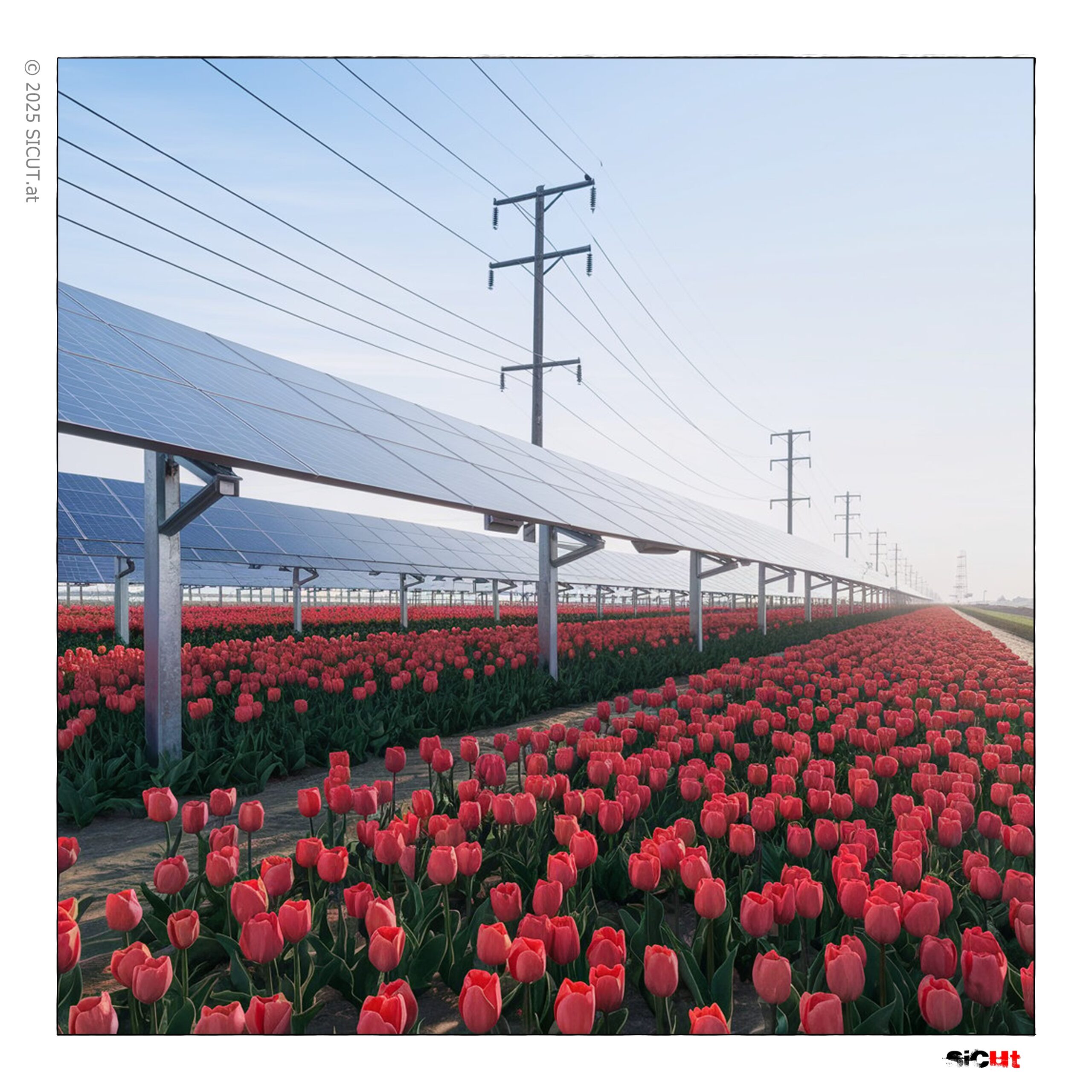

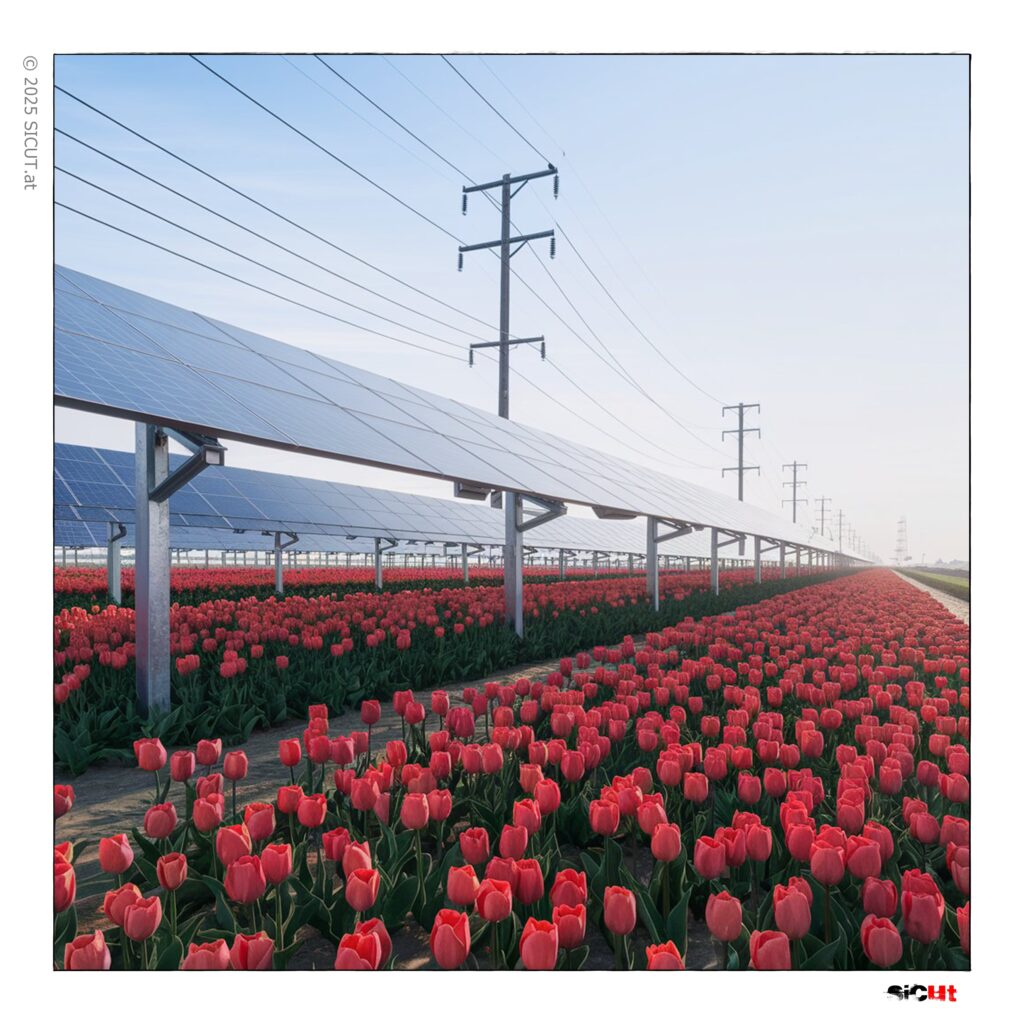

Die Niederlande, so lernen wir, haben die Elektrifizierung mit der Begeisterung eines Vierjährigen angegangen, der das erste Mal mit Bauklötzen spielt: Alles soll größer, bunter, digitaler sein – aber das Fundament ist ein bisschen schief geraten. Man produziert nun brav Solarstrom in rauen Mengen – 2,6 Millionen Haushalte mit Dachmodulen! – nur um festzustellen, dass der selbst erzeugte Strom den Ausgang aus der Steckdose gar nicht mehr findet. Eine Nation erstickt am eigenen ökologischen Ehrgeiz, während auf den Umspannwerken „Überlastet – Bitte später wiederkommen“ blinkt.

Die neue Bescheidenheit: Blackout mit Rabatt

Doch keine Sorge, man hat Lösungen. Und sie sind, wie es sich für ein Land mit Sinn für Pragmatismus gehört, kundenfreundlich verpackt: Wer bereit ist, seinen Stromverbrauch in die Zeit zwischen Frühstück und Mittagsschlaf zu verlegen, darf das zu einem freundlichen Discount tun. Ladestationen für E-Autos? Gerne – aber bitte nicht zwischen 16 und 21 Uhr, da ist das Netz im Koma. Industrielle Großverbraucher erhalten künftig Sonderkonditionen, wenn sie sich verpflichten, zur besten Stoßzeit einfach mal abzuschalten. Das ist kein Witz, sondern Tarifmodell.

Derweil läuft im Fernsehen eine Werbekampagne für „bewussteren Umgang mit Energie“. Im Subtext steht: „Bitte nicht alle gleichzeitig den Toaster benutzen.“ Das ist Klimaschutz mit volkspädagogischer Note, halb Erziehung, halb Kapitulation. Die Technik ist da, das Netz nicht. Aber immerhin die Moral stimmt.

Die Zukunft der Wirtschaft: Batterie oder Bankrott

In Eindhoven, der Region Brainport, sitzt Europas technologische Avantgarde – ein Ort, der lieber Chips herstellt als Kartoffeln schält. Doch auch ASML, Thermo Fisher und Co. müssen jetzt lernen, dass der technische Fortschritt manchmal schneller ist als die Sicherungskasten-Modernisierung. Über 11.900 Unternehmen warten auf einen Netzanschluss, Krankenhäuser inklusive. Innovation braucht Strom, aber den gibt’s nur noch auf Zuteilung. Willkommen in der Planwirtschaft 2.0 – diesmal nicht mit Brotmarken, sondern mit Stromkontingenten.

Die Wirtschaft reagiert pragmatisch: Wer es sich leisten kann, kauft sich ein paar Batterien und baut ein Solarfeld auf dem Parkplatz. Das klingt nach Resilienz, ist aber nichts anderes als der Versuch, die selbst verursachte Netz-Notlage privatwirtschaftlich zu umgehen. Eine elegante Form der Parallelgesellschaft: Während der Mittelstand in Warteschlangen steht, speist der Großkonzern seinen Serverpark aus der eigenen Kellerbatterie.

Der Preis der Dekarbonisierung: 200 Milliarden und ein nervöser Bürgermeister

Die niederländische Regierung schätzt, dass der Ausbau des Stromnetzes bis 2040 rund 200 Milliarden Euro kosten wird. Ein Teil dieser Summe soll durch den Verkauf der deutschen Tennet-Tochter an Investoren aufgebracht werden – was ungefähr so klingt, als würde man den Gartenzaun verkaufen, um den Dachstuhl zu sanieren. Der Rest? Kommt über die Tarife. Also über Sie. Der niederländische Bürger zahlt dann eben, und zwar jedes Jahr mehr – 4,3 bis 4,7 Prozent real, bis mindestens 2034. Wahrscheinlich länger.

Die Bürgermeister sind in heller Aufregung. Jeroen Dijsselbloem aus Eindhoven rechnet bereits durch, wie viele Unternehmen noch abspringen werden, bevor das nächste Umspannwerk fertig ist. Es fehlen 28.000 Techniker, um die Kabel zu verlegen – das ist nicht nur eine Zahl, das ist ein Menetekel. Wer heute Elektriker wird, hat garantierte Vollbeschäftigung bis zur Rente. Wer heute Unternehmer wird, sollte über einen Dieselgenerator nachdenken.

Europa schaut zu – und lernt nichts

Die Niederlande sind, so mahnt man in Brüssel, ein Frühwarnsystem für den Rest der EU. Aber wer hört schon auf Frühwarnsysteme? Wir kennen das aus der Klimapolitik: Erst, wenn der Deich bricht, wird über Sandsäcke gesprochen. Der Kontinent taumelt also weiter in die Elektrifizierungs-Offensive, während die Kupferkabel glühen. Man will das Klima retten – und übersieht dabei, dass auch die banalsten Infrastrukturen irgendwann an ihre Grenzen stoßen.

Vielleicht ist das ja die große Ironie der Energiewende: Am Ende scheitert sie nicht an der Technik, nicht an den Kosten, nicht an der Politik – sondern an der simplen Tatsache, dass kein Mensch rechtzeitig ein Verlängerungskabel bestellt hat.