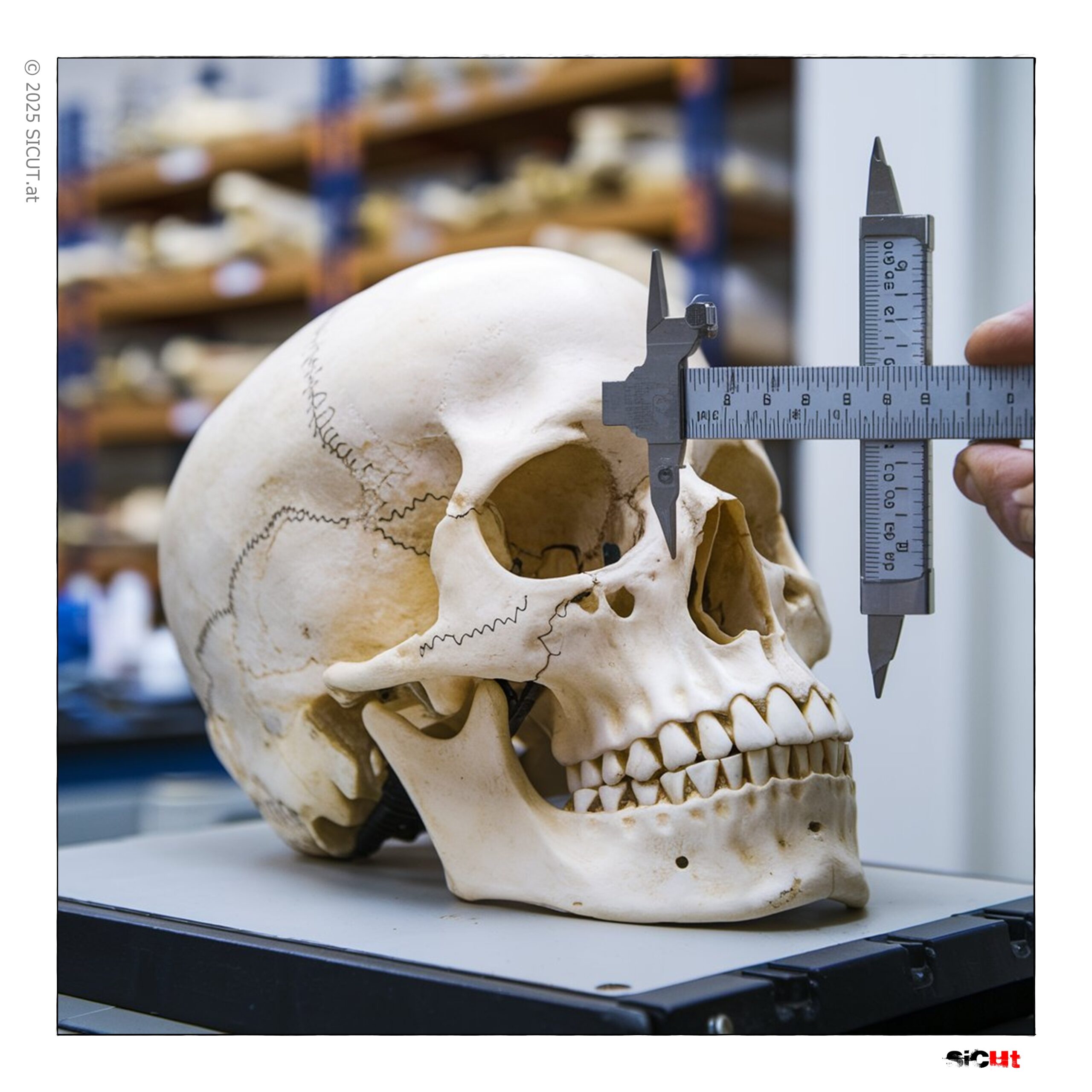

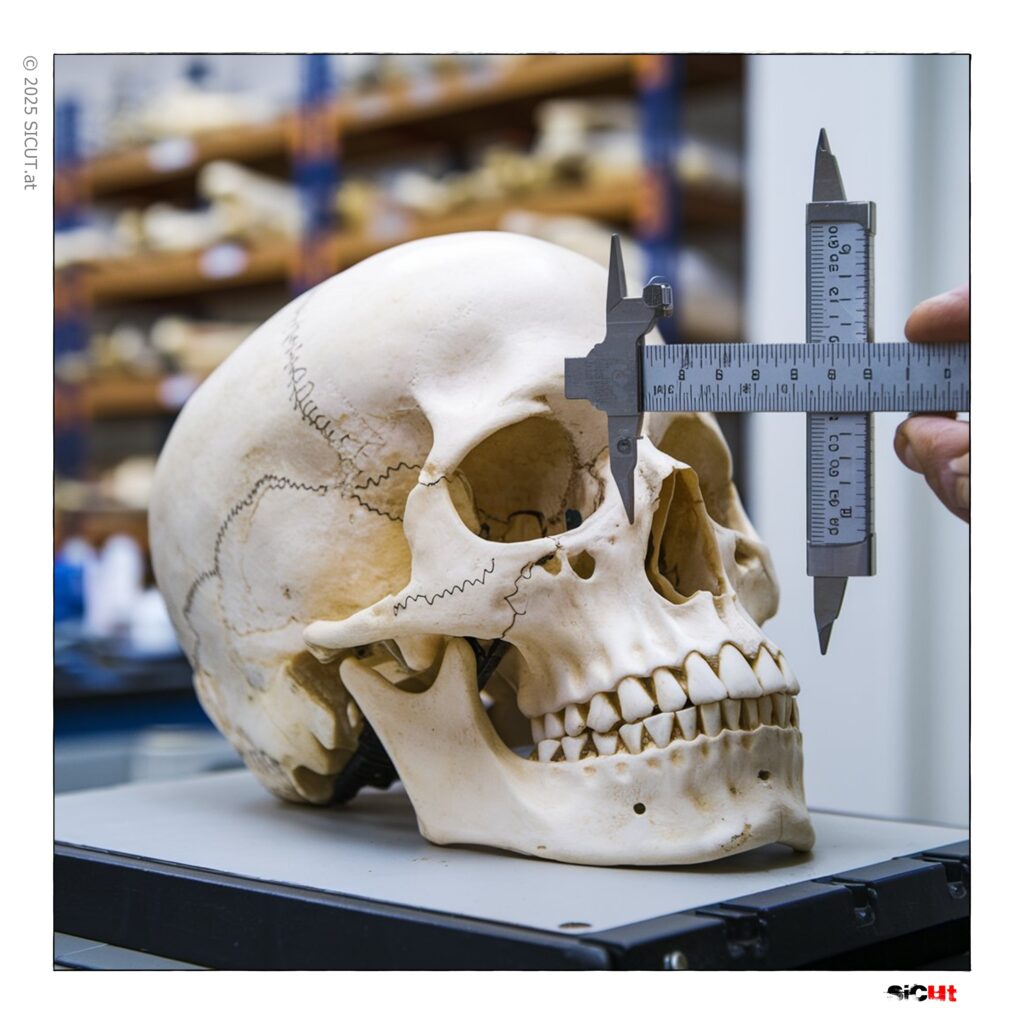

Von der Neurowissenschaft zur neuen Menschenordnung – oder: Die Rückkehr der Messzirkel im Dienste der Moral

Es ist wieder soweit. Die Wissenschaft, dieses eigentlich neutrale, angeblich der reinen Erkenntnis verpflichtete Feld, hat sich mal wieder einmischen müssen – diesmal nicht in Fragen der Impfung, der Biologie oder der Moralökonomie, sondern gleich ins Allerheiligste des demokratischen Selbstverständnisses: ins Wahlverhalten. Genauer gesagt: in den Schädel dessen, der wählt. Der Mensch, so erfahren wir nun von einer Studiengruppe unter Leitung von Ryota Kanai am University College London, entscheidet sich nicht etwa auf Grundlage seiner Erfahrungen, seiner Werte oder gar seiner Überzeugungen – nein, sondern auf Grundlage seiner Hirnmasse. Der liberale Geist – man stelle sich das bitte in ehrfürchtigem Flüsterton vor – verfügt über ein größeres Volumen grauer Zellen im anterioren cingulären Cortex. Der Konservative hingegen – und hier dürfte das Raunen in der moralisch erregten Blase unüberhörbar sein – weist ein ausgeprägteres „Angstzentrum“ auf. Und so kommt, was kommen muss: Der freie Wille war gestern. Heute ist politische Gesinnung eine Frage der neuronalen Topografie.

Von grauer Substanz und grauen Vorurteilen: Die Neuro-Phrenologie der Jetztzeit

Das hat doch Charme, nicht wahr? Endlich eine wissenschaftlich abgesicherte Begründung, warum der Nachbar AfD wählt – sein Mandelkern ist schuld. Endlich ein eleganter, fast schon therapeutischer Ausweg aus dem Dilemma der Diskussion: Nicht streiten, nicht überzeugen, sondern scannen. Hätten die Altvorderen des 19. Jahrhunderts gewusst, wie elegant sich Eugenik mit Empathie verschleiern lässt, sie hätten sich vor Freude die Schädel vermessen. Und doch, unter all der grauen Substanz leuchtet eine altbekannte Farbe: die des moralischen Hochmuts. Denn was hier als neurowissenschaftlicher Fortschritt verkauft wird, ist im Kern nichts anderes als ein pseudowissenschaftlich verbrämter Versuch, den Andersdenkenden nicht etwa zu verstehen, sondern ihn in die bio-neuronale Defensive zu zwingen.

So, als würde man sagen: Dein Hirn kann gar nicht anders, du Armer.

Und das mit einem Lächeln, das so viel sagt wie: Wir verstehen dich – neurobiologisch jedenfalls.

Der Traum von der perfekten Demokratie – mit MRT und Zugangskontrolle

Wenn also politische Überzeugung weniger mit Debatte als mit neuronaler Struktur zu tun hat, stellt sich zwangsläufig die nächste Frage: Warum überhaupt noch wählen lassen? Warum die mühsame Auseinandersetzung, warum die Quälerei mit Argumenten, wenn doch ein kurzer Scan im Kernspintomografen genügt? Stellen Sie sich das Wahllokal der Zukunft vor: Kein Wahlzettel, kein Kabinenvorhang. Nur ein freundlicher Mitarbeiter der Wahlkommission mit Kittel und Klemmbrett: „Bitte legen Sie sich kurz hin. Das dauert nur eine Minute.“ Danach: automatische Zuordnung zum Lager Ihrer neuronalen Kohärenz – links, rechts, liberal, autoritär, neurotisch oder einfach hoffnungslos unterkomplex.

Was wie eine Dystopie klingt, ist in Wahrheit schon als Denkfigur gesellschaftlich akzeptiert. Denn wer diese Studien zitiert – und das tun viele mit der Selbstgewissheit pädagogischer Missionare – der will keine Diskussion, der will Einordnung. Wer das Gehirn zum politischen Prüfstein erhebt, der öffnet nicht den Raum der Aufklärung, sondern schließt ihn mit dem Deckel eines MRT-Geräts. Der neue Weltbürger ist nicht etwa mündig, sondern magnetisch resonanzfähig.

Warum Widerspruch bald Hirnsache ist: Die neue Biologisierung des Politischen

Natürlich – so wird man einwenden – handelt es sich hierbei nur um Korrelationen, nicht um Kausalitäten. Es geht nicht darum, jemandem seine politische Haltung „wegzuscannen“. Ach, wirklich? Ist das nicht dieselbe Rhetorik, die man von jenen kennt, die sagen: „Ich will ja nur verstehen, warum du so bist“ – und dabei längst geurteilt haben? Der Weg von der Beschreibung zur Bewertung ist kurz, wenn er über die neuronale Schnellstraße führt.

Wo früher die politische Debatte war, stehen heute Studienverweise. Wo früher Widerspruch als demokratische Qualität galt, reicht heute der Verweis auf das „größere Angstzentrum“. Angst – das Wort ist nicht zufällig gewählt. Es riecht nach Schwäche, nach Impuls, nach Trieb. Der liberale Verstand hingegen – rational, graumassig, aufgeklärt – leuchtet wie ein modernes Heiligenbild im Lichtkegel des Labors.

Die neue Schädelkunde im weißen Kittel

Und so kehrt sie zurück, die alte Lust am Kategorisieren, am Messen, am Zuordnen – nur eben diesmal in High-Tech-Gewand. Die Phrenologen des 19. Jahrhunderts tasteten noch mühsam Schädelwölbungen ab und malten krude Charakterkarten. Heute nimmt man das Gehirn selbst ins Visier. Man spricht von Volumina, von Aktivierungsclustern, von Signifikanzwerten – aber meint doch nur: Wir wissen, wie du tickst.

Das ist keine Wissenschaft, das ist Biopolitik in Reinform. Die Rückkehr der alten Anthropologie durch die Hintertür der Empirie. Und die neue politische Klasse – von der Mitte bis ins akademische Feuilleton – freut sich klammheimlich. Endlich muss man nicht mehr argumentieren. Endlich ist der politische Gegner kein Subjekt, sondern ein Objekt – genauer: ein scanbares Objekt.

Fortsetzung folgt: beim nächsten neuronalen Gruppenfoto.