oder: Wie man Geschichte mit doppeltem Maß misst und das schlechte Gewissen an die Wand nagelt

Erinnerung ist eine lästige Sache – besonders, wenn sie sich nicht abschütteln lässt

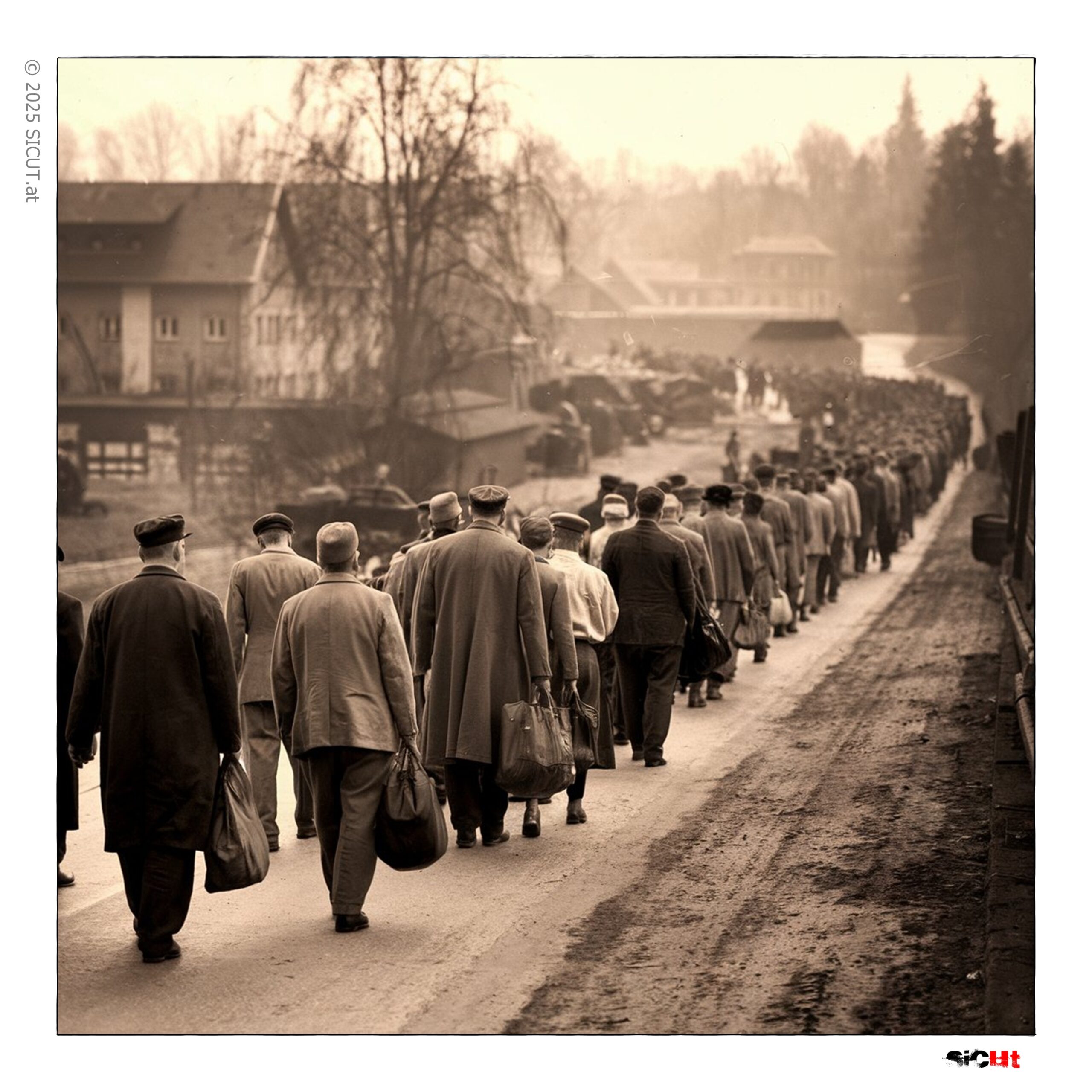

Es ist schon eine erstaunliche Eigenart der kollektiven Erinnerungskultur: Man erinnert sich selektiv. Man erinnert sich heldenhaft. Und man erinnert sich vorzugsweise nur an das, was man sich moralisch leisten kann. Alles andere – das, was kratzt, was kratzt und brennt, was sich nicht einfügt in das Narrativ der nationalen Unschuld – wird mit einem feuchten Lappen aus Pathos und Patriotismus vom Gedächtnis gewischt, wie verschütteter Kaffee vom Schreibtisch. So auch im Falle der Brünner Deutschen, die am 30. Mai 1945 binnen Stunden aus ihren Wohnungen geprügelt, aus ihrer Stadt gehetzt und auf eine Todeswanderung Richtung Österreich geschickt wurden – unter den prügelnden Händen ihrer Nachbarn, ihrer ehemaligen Bäcker, Lehrer, Gemeinderäte.

Doch wer nun erwartet hätte, dass diese Episode der Geschichte – immerhin versehen mit ein paar tausend Leichen und reichlich dokumentiertem Sadismus – Eingang gefunden hätte in das moralische Gedächtnis der mährischen Stadt, der sieht sich getäuscht. Man hat es nicht vergessen. Man hat es nur lieber nicht ausgesprochen. Denn das Sprechen bringt Fragen, und Fragen bringen Schuld. Und Schuld – zumindest die eigene – ist bekanntlich die unangenehmste aller historischen Realitäten.

Die Entschuldigung als Zumutung – oder: Warum sich niemand gerne schuldig fühlt, solange er sich noch als Opfer sieht

Die Initiative junger tschechischer Intellektueller, die da nun mutig fordern, Brünn möge sich für die ethnische Säuberung von 1945 entschuldigen, ist daher nicht bloß ein kulturpolitischer Tabubruch – sie ist ein Affront gegen das nationale Selbstbild. Denn Entschuldigung setzt etwas voraus, das vielen bis heute schwer über die Lippen kommt: das Eingeständnis, dass man im Moment des Sieges ein Verbrechen beging – ein Satz, der nicht nur in Brünn den zerebralen Widerstandszentren maximale Leistung abverlangt.

Denn der Tscheche, so will es die Nachkriegserzählung, war Opfer. Opfer der deutschen Okkupation, der Nazi-Schergen, der Sudetendeutschen Kollaboration, des totalen Krieges. Was nicht in diese Matrix passt – etwa, dass man, kaum war der Feind gefallen, selbst zum Täter wurde, dass man die falschen Menschen vertrieb, die falschen erschlug, die Kinder, die Alten, die Kranken, während die wahren Schuldigen längst über alle Berge waren – all das wird von einem nationalpsychologischen Immunsystem abgewehrt, das sich über Jahrzehnte hinweg in kommunistischer Geschichtsverdrängung trainiert hat. „Die Deutschen“ – das waren die Nazis. Und „die Nazis“ – das waren nicht wir.

Die Moral der Sieger: Wenn Gerechtigkeit zur Lizenz für Rache wird

In der Geschichte ist das Siegen meist ein Freibrief fürs Vergessen. Wer den Krieg gewinnt, schreibt nicht nur die Verträge, sondern auch die Fußnoten. Und in diesen Fußnoten steht selten, wie sehr man beim Aufräumen des Bösen selbst dem Bösen erlag. So konnte auch der sogenannte „Brünner Todesmarsch“ lange Zeit unter dem Radar bleiben – als bloßes Nachglühen eines gerechten Zorns, als reinigendes Gewitter ethnischer Hygiene, abgesegnet von Dekreten, flankiert von westlicher Ignoranz, kaschiert durch den Begriff „Überführung“, als sei da ein Möbelstück umgezogen und nicht 26.000 Menschen aus ihrem Leben geprügelt worden.

Was zählt schon ein Marsch in den Tod gegen Auschwitz? Was wiegen 2.000 Tote gegen sechs Millionen? So rechnet man, wenn man auf der moralischen Habenseite stehen will – und übersieht dabei die einfache Wahrheit, dass Unrecht nicht durch anderes Unrecht relativiert wird, dass man einen Mord nicht mit einem früheren Mord rechtfertigen kann, ohne selbst die Sprache der Täter zu sprechen. Die historische Moral ist kein Kassenbuch, in dem sich Verbrechen saldieren lassen. Und schon gar keines, in dem ethnische Säuberungen als „emotionale Nachwehen“ durchgehen.

Der Mythos vom gerechten Zorn – und warum Nationalismus nie human ist, auch nicht im Nachhinein

Natürlich – niemand will hören, dass die eigene Großmutter beim Spucken auf ein sterbendes deutsches Kind erwischt wurde. Niemand will wissen, dass der Onkel, der später so rührend den Schrebergarten pflegte, einst als Milizionär prügelnd über Flüchtlingskolonnen ging. Es ist menschlich, diese Geschichten zu verdrängen. Aber genau in dieser Menschlichkeit liegt das Problem: Der Nationalismus frisst seine Kinder – und seine Chroniken.

Die Vertreibung der Brünner Deutschen war keine Ausnahme, sondern Teil eines systematischen Programms. Sie war geplant, organisiert, gewollt. Sie war kein chaotischer Volkszorn, sondern bürokratisierte Grausamkeit mit offizieller Rückendeckung. Und sie war in ihrer Grausamkeit besonders perfide: Nicht die Schuldigen traf es, sondern die Schwachen. Die, die nicht weglaufen konnten. Die Alten. Die Frauen. Die Kinder. Der ethnische Säuberungswahn trifft immer die Falschen. Das ist sein einziger verlässlicher Mechanismus.

Wenn junge Intellektuelle das Schweigen brechen – und warum das Establishment davon Bauchweh bekommt

Nun also wagt eine Generation, die keine Schuld trägt, die Frage nach der Verantwortung zu stellen. Junge Menschen, deren Großeltern mit dem Schandfleck der Vertreibung gelebt haben – als Täter, als Zuschauer, als Schweiger. Und ausgerechnet sie wollen nun, dass die Stadt Brünn sagt: Es war falsch. Es war ein Verbrechen. Es tut uns leid.

Und was antwortet der Bürgermeister? Dass es wichtig sei, über die Vergangenheit zu sprechen – aber eine Entschuldigung, nein, das könne man dann doch nicht verlangen. Denn was wäre das für ein Präzedenzfall! Was, wenn dann plötzlich andere Städte nachzögen? Was, wenn man in Komotau oder Aussig oder Prag dieselbe Frage stellte? Das nationale Gedenken, ohnehin schon ein poröses Konstrukt, würde in sich zusammenfallen wie ein schlecht gespannter Zeltpavillon im Gewitter der Wahrheit.

Der Schatten von Benes: Zwischen Dekreten und Denkverboten

Ein besonders wirksames Sedativum gegen moralische Aufarbeitung war und ist das sakrosankte Vermächtnis Eduard Benes’. Seine Dekrete, mit der Faust des Nachkriegsrechts in die Geschichte gerammt, gelten vielen bis heute als letzter Notnagel der Souveränität. Wer daran rührt, rührt an die Identität des Nachkriegstaats. Dass sie bis heute gelten, auch wenn ihre Konsequenzen längst Geschichte sind, zeigt nur, wie sehr sich Erinnerung und Recht versponnen haben in einem Netz aus Angst, Nationalstolz und Selbstrechtfertigung.

Dabei wäre eine Entschuldigung nichts anderes als der erste Schritt zu einer europäischen Reife. Nicht als Schuldeingeständnis, sondern als Geste der Menschlichkeit. Als Zeichen, dass man bereit ist, Fehler anzuerkennen, auch wenn sie auf der Siegerseite standen. Doch das scheint in Brünn, wie vielerorts, noch ein Schritt zu weit.

Fazit: Vergangenheitsbewältigung mit angezogener Handbremse

Und so bleibt es vorerst bei einer Kommission. Eine, die nun „die Archive durchforsten“ soll, so als sei das Verbrechen erst noch zu entdecken, als lägen die Leichen in verstaubten Pappkartons, nicht längst im kollektiven Unterbewusstsein. Vielleicht wird man etwas finden. Vielleicht ein Memo. Ein Befehl. Eine Liste. Und vielleicht wird man es dann schaffen, ein neues Kapitel aufzuschlagen.

Aber bis dahin bleibt der Brünner Todesmarsch eine historische Banalität für die einen – und ein unausgesprochener Schrei für die anderen. Und wer hinhört, der hört, wie er noch immer durch die Straßen hallt.

Postskriptum:

Es geht nicht darum, Schuld neu zu verteilen. Es geht darum, dass Geschichte nicht stumm bleiben darf, nur weil sie unbequem ist. Wer Opfer ernst nimmt, muss sie alle ernst nehmen – auch die, die keinen Mahnstein bekommen haben. Noch nicht.