Pazifismus, diese einst heilige Kuh der Nachkriegszeit, vegetiert heute als lactosefreie PR-Geste auf den Nachhaltigkeitsseiten von Fondsgesellschaften vor sich hin. Wer sich heute noch für den Frieden ausspricht, tut dies meist zwischen zwei ESG-Ratings und einer Börsennotiz zu „grünen Anleihen“. Die Welt hat sich weitergedreht – und der Pazifismus blieb wie ein vergilbter Aufkleber auf der Heckscheibe eines Altgolfs zurück: „Make love, not war“. Klingt süß, ist aber schlecht skalierbar. Denn während die Friedensfreunde noch Petition Nummer 27.834 gegen Rüstungsexporte unterschreiben, werden bei Hensoldt bereits die Produktionskapazitäten hochgefahren – effizient, modular, ESG-konform. Krieg, aber bitte mit Umweltzertifikat.

Der neue Aktionär von Welt ist kein Schlächter mit Zigarre, sondern ein digitaler Humanist mit optimiertem Portfolio. Er liebt die Menschenrechte, solange sie nicht zwischen ihm und seiner Rendite stehen. Hensoldt ist für ihn kein Skandal, sondern eine Gelegenheit: Diversifikation für das Gewissen. Pazifismus ist was für Leute, die sich noch an die Montagsdemos erinnern – oder für die Enkel von Helmut Schmidt, die es sich leisten können, politisch zu träumen. Alle anderen investieren. Der Krieg hat seinen Charme zurückgewonnen – nicht in den Talkshows, sondern an der Börse. Und das ist die wahre Zeitenwende.

Warum wir bald unseren Kindern erklären müssen, dass Sensorik wichtiger ist als Sozialarbeit

Stellen wir uns einen Elternabend im Jahr 2032 vor: Die Frage im Raum lautet nicht mehr, ob man ausreichend Förderlehrer bereitstellen könne, sondern ob das Kind sich bereits mit quantenoptimierten Zielalgorithmen auskennt. Pädagogik? Nett. Aber sie generiert keine Echtzeitdaten. Sozialarbeit? Wichtig, aber leider ohne Dual-Use-Potenzial. Die Zukunft gehört den Sensoren – weil sie nicht widersprechen, nicht streiken, nicht nach Tarifverträgen fragen. Sensoren sind die perfekten Untertanen des digitalen Militarismus. Sie tun, was sie sollen: Messen. Melden. Markieren. Und manchmal: Vernichten.

In einer Gesellschaft, in der alles zur Funktion wird, zählt nur, was sich algorithmisieren lässt. Empathie hat keinen API-Endpunkt. Menschlichkeit lässt sich nicht über Bluetooth synchronisieren. Was also tun mit diesen sperrigen Restberufen, die nichts zur Exportbilanz beitragen? Wegschulen, wegsparen, wegargumentieren. Wer heute ein Kind großzieht, muss ihm erklären, dass nicht mehr die Frage „Wie fühle ich mich?“ zählt, sondern „Wie erkenne ich eine feindliche Wärmequelle auf 3,2 Kilometer Entfernung?“. Und während man früher noch Astronaut oder Tierarzt werden wollte, träumt man heute vom Job als Sensorik-Ingenieur im Dienste des Friedens durch Überlegenheit.

Hightech für den Endsieg: Vom Silicon Valley zum Stahlgewitter

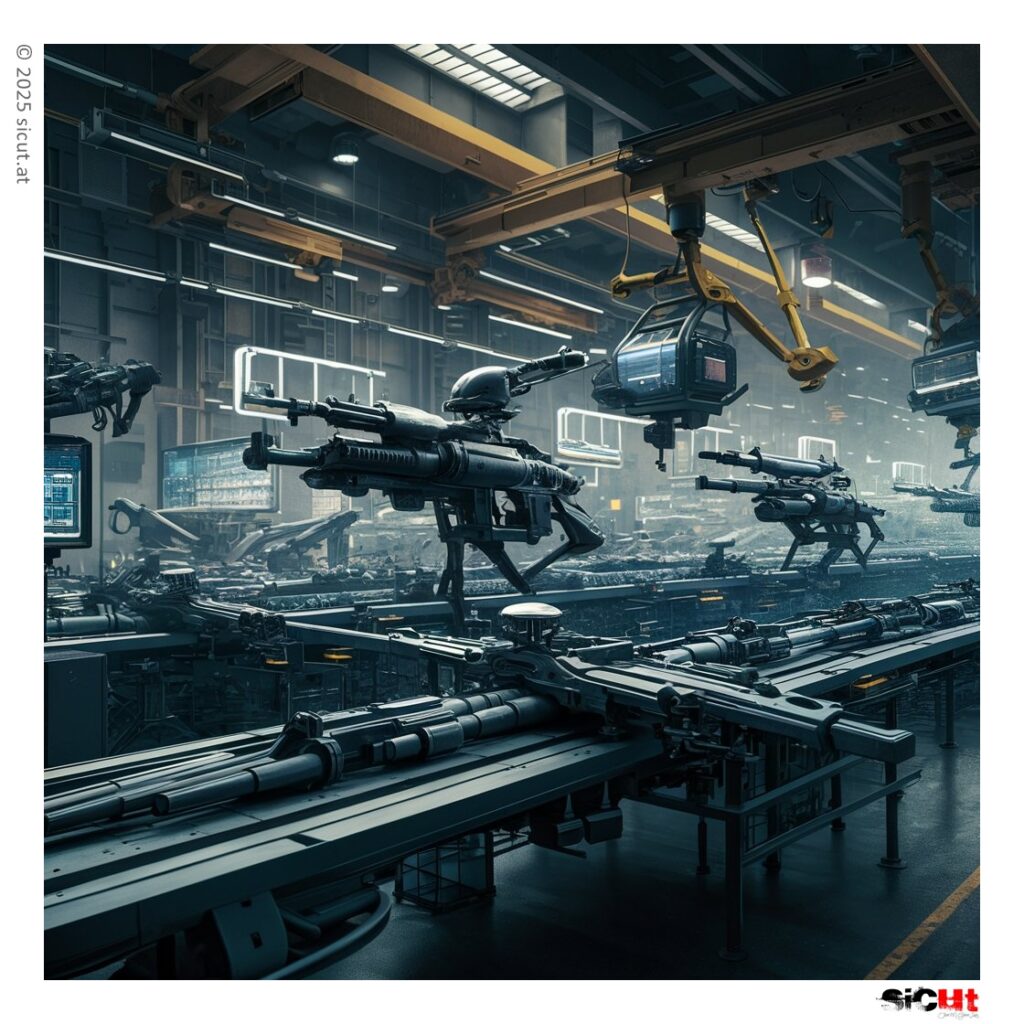

Der Endsieg hat einen neuen Anstrich bekommen. Keine schwarzweiß flackernden Wochenschauen mehr, keine aufgekratzten Durchhalteparolen am Volksempfänger. Heute kommt er in 4K-Auflösung mit Business-Pitch und PowerPoint-Deck. Die Kriegstechnologie hat das Camouflage abgelegt und trägt jetzt das freundliche Blau des Cloud-Providers. Sie wird nicht mehr produziert, sondern entwickelt. Sie ist nicht mehr martialisch, sondern modular. Und so schließt sich der Kreis vom Silicon Valley zum Stahlgewitter: Was als disruptiver Start-up-Traum begann, endet als Smartsystem mit Sprengkopf.

Hensoldt, die deutsche Antwort auf Lockheed und Raytheon, hat das Prinzip verstanden: Wer tötet, muss modern bleiben. Und so fließt das Know-how aus der Automobilindustrie, dem Maschinenbau, der Medizintechnik in eine neue Zweckform: das smarte Töten. Autonom. Effizient. Fehlerresistent. Die neuen Kriege brauchen keine Schreie mehr – sie brauchen Datenpakete. Und wer diese liefern kann, der gehört zu den Gewinnern. Denn der Endsieg ist heute kein Triumph mehr über eine Ideologie, sondern über die Unberechenbarkeit des Menschen. Der Gegner wird zur Signatur, zum Pixel, zum pulsierenden Punkt auf dem Screen.

Der Soldat ist tot – es lebe der Sensor.