Es gibt Momente in der Geschichte, in denen der Schleier fällt. In denen der zivilisatorische Lack, aufgetragen mit demokratischer Rhetorik, Diversitätsbroschüren und Bürgerdialogen, plötzlich aufreißt wie ein schlecht gemachtes Theaterstück – und darunter blickt man nicht etwa auf ein „modernes Gemeinwesen“, sondern auf eine kafkaeske Maschinerie aus Formblättern, Vorschriften, moralischer Erpressung und einer alles verschlingenden Verwaltungssprache, in der Worte wie „Bürgernähe“ ungefähr so realitätsnah wirken wie ein Wellnessprospekt in einem sibirischen Straflager.

Friedrich List, dieser feinnervige Frühdemokrat, Verwaltungsrebell, Wirtschaftstheoretiker und Bürgerschreck seiner Zeit, wusste es bereits vor zwei Jahrhunderten: Wer als Insider das System kritisiert, wird nicht gelobt – er wird eingelocht. Nicht, weil er gelogen hätte, sondern weil er die Wahrheit sagte. Denn Wahrheit, das wissen Bürokratien sehr genau, ist der gefährlichste Stoff, den ein denkender Mensch verbreiten kann. Wer schreibt, dass das System krank ist, bekommt kein Attest, sondern ein Urteil.

Und wenn List seinerzeit schrieb, die Bürokratie sei „eine vom Volk ausgeschiedene, über das ganze Land ausgegossene“ Schicht – dann meint er damit kein Volksekel, sondern ein Präzisionsbild der Entfremdung zwischen Staat und Gesellschaft. Die Beamten, so List, kämpfen gegen jeden Einfluss des Bürgers, „gleich als wäre er staatsgefährlich“. Wie passend für eine Zeit, in der ein satirisches Meme zu Polizeiaktionen führen kann, in der Likes als Sympathiebekundungen für „staatsgefährdende Narrative“ gelten, und in der das grundgesetzlich garantierte Recht auf freie Meinungsäußerung durch das hinterfotzige Anhängsel „…aber“ ersetzt wird.

Die Bürokratie als Leviathan im Schönsprech-Kostüm

Unsere moderne Verwaltung gibt sich zahm, freundlich, digitalisiert – eine Servicegesellschaft, wie man sagt. Doch der Schein trügt. Der Geist der Amtsstube, dieser kalte, duldende, nicht-lachende Totengräber der Spontaneität, weht noch immer durch die Gänge. Nur hat er heute ein Lächeln aufgesetzt. Er spricht von „Resilienz“, „Transformationsprozessen“ und „inklusiven Teilhabeformaten“. Doch wehe, du willst etwas wirklich frei äußern. Wehe, du fragst nicht nach dem Formular, sondern nach der Wahrheit.

Der neue Leviathan ist nicht der Soldat mit dem Gewehr – er ist der Referent mit der Excel-Tabelle. Die Akte ist seine Waffe, der Datenschutz sein Totschlagargument. Er hört alles, sieht alles, und wer sich ihm zu entziehen versucht, bekommt keine Stasi-Akte mehr, sondern ein „Shadowban“, ein PayPal-Konto-Problem oder eine automatisierte Antwortmail vom „Zentrum für Politische Bildung und Extremismusprävention“. Was früher der Amtsvorsteher mit dem roten Wachsiegel war, ist heute der Twitter-Moderator mit Uploadfilter. Der Übergang war fließend – der Effekt ist derselbe: Wer stört, wird stillgelegt.

Zensur mit Haltung – oder: Wie aus Kritik Hetze wurde

Die Mechanismen der Unterdrückung sind subtiler geworden, dafür aber effizienter. Niemand muss mehr Bücher verbrennen – es genügt, sie vom Algorithmus als „problematisch“ markieren zu lassen. Man muss keine Zensoren mehr anstellen – es reicht, junge Journalisten mit Haltung auszubilden, denen das Wort „abweichende Meinung“ bereits wie ein Verstoß gegen den Pressekodex erscheint. Die Empörung ist die neue Guillotine. Wer die falsche Frage stellt, wird nicht widerlegt, sondern entmenschlicht. Wer den falschen Ton trifft, verliert nicht das Argument, sondern seinen Arbeitsplatz.

Und was damals als „staatszersetzende Umtriebe“ galt, heißt heute „Delegitimierung des Staates“. Ein Begriff, so dehnbar wie ein Gummiband – und mindestens so tückisch. Sagst du, dass unsere Institutionen übergriffig werden, dass der Staat sich zu viel herausnimmt, dass Parlamente zunehmend als Abnick-Organe fungieren – zack, bist du delegitimierend. Sagst du, dass du Angst hast vor der schleichenden Aushöhlung der Grundrechte – bist du plötzlich gefährlich. Und wenn du, ganz im Sinne Friedrich Lists, auf die strukturellen Defekte dieser Ordnung hinweist, darfst du dich warm anziehen: entweder auf dem Weg in den Gerichtssaal oder in die soziale Ächtung.

Vom Geist des Vormärz – und dem Parfüm von heute

Damals, im Vormärz, war die Front klar: Auf der einen Seite das aufbegehrende Bürgertum, hungrig nach Freiheit, nach Mitbestimmung, nach Entfaltung. Auf der anderen Seite: die alte Ordnung, von der „Beamtenschaft“ verteidigt wie ein Besatzer seine Stellung. Heute ist das bürgerliche Lager zersplittert, gespalten, weichgespült. Das Aufbegehren findet nicht mehr auf dem Barrikadenplatz statt, sondern auf Telegram – ein bisschen trotzig, ein bisschen konfus, selten elegant, aber zutiefst menschlich.

Und die Ordnung? Hat sich modernisiert. Sie kommt mit Beratungsangeboten, Antidiskriminierungsstellen, Hassmeldungshotlines und sogenannten Faktenchecks. Der neue Obrigkeitsstaat hat sich das Parfüm der Liberalität übergesprüht – doch der Schweiß der Kontrolle trieft trotzdem darunter hervor. Wo früher eine Zensurbehörde saß, sitzt heute ein Ministerium für „Digitale Aufklärung“. Wo früher Spitzel durch die Wirtshäuser liefen, sammeln heute NGOs Kommentare im Netz. Und wo Friedrich List einst ins Gefängnis wanderte, weil er das Kind beim Namen nannte, wird heute Hausdurchsuchung beantragt, weil jemand ein sarkastisches Meme mit einem falschen Hashtag geteilt hat.

Die Freiheit ist kein Antrag – sie ist eine Bewegung

Doch die Geschichte hat einen Humor, den kein Ministerium voraussehen kann. Je mehr sich Macht verkrampft, je stärker sie sich gegen das freie Wort wappnet, desto sicherer ist ihr Untergang. Nicht heute, nicht morgen – aber unvermeidlich. Die Freiheit ist kein Zustand, sie ist eine Kraft. Und sie lässt sich nicht dauerhaft reglementieren, einsperren, kontrollieren. Sie kommt durch die Ritzen. Sie wächst, wo man sie verbietet. Und sie lacht – selbst im Angesicht des Apparats.

Heute wie damals formieren sich neue Kräfte. In Blogs, in Wohnzimmern, in Leserbriefen, in kritischen Gesprächen auf Parkbänken. Noch wird geschwiegen – aber das Schweigen ist nur der Atem vor dem Satz. Noch herrscht Anpassung – aber sie ist brüchig. Noch sitzt die Bürokratie fest im Sattel – aber auch der bequemste Sessel hat irgendwann Wurmfraß.

Friedrich List lebt. Nicht in Person – aber in jedem, der sich nicht mit der Sprachverhunzung des Politisch-Korrekten abfindet. In jedem, der nicht glaubt, dass das Ministerium immer recht hat. In jedem, der spürt, dass Freiheit mehr ist als ein Eintrag im Grundgesetz – sondern etwas, das man lebt, verteidigt, riskiert.

Wer heute über den Wahnsinn schweigt, macht sich mitschuldig. Wer ihn benennt, macht sich angreifbar. Aber wer ihn auslacht, trifft ihn ins Herz. Und darum dieses Essay.

Ein Contra gegen den Wahnsinn. Ein Gruß an Friedrich List. Und ein leises, hartnäckiges: Noch. Sind. Wir. Da.

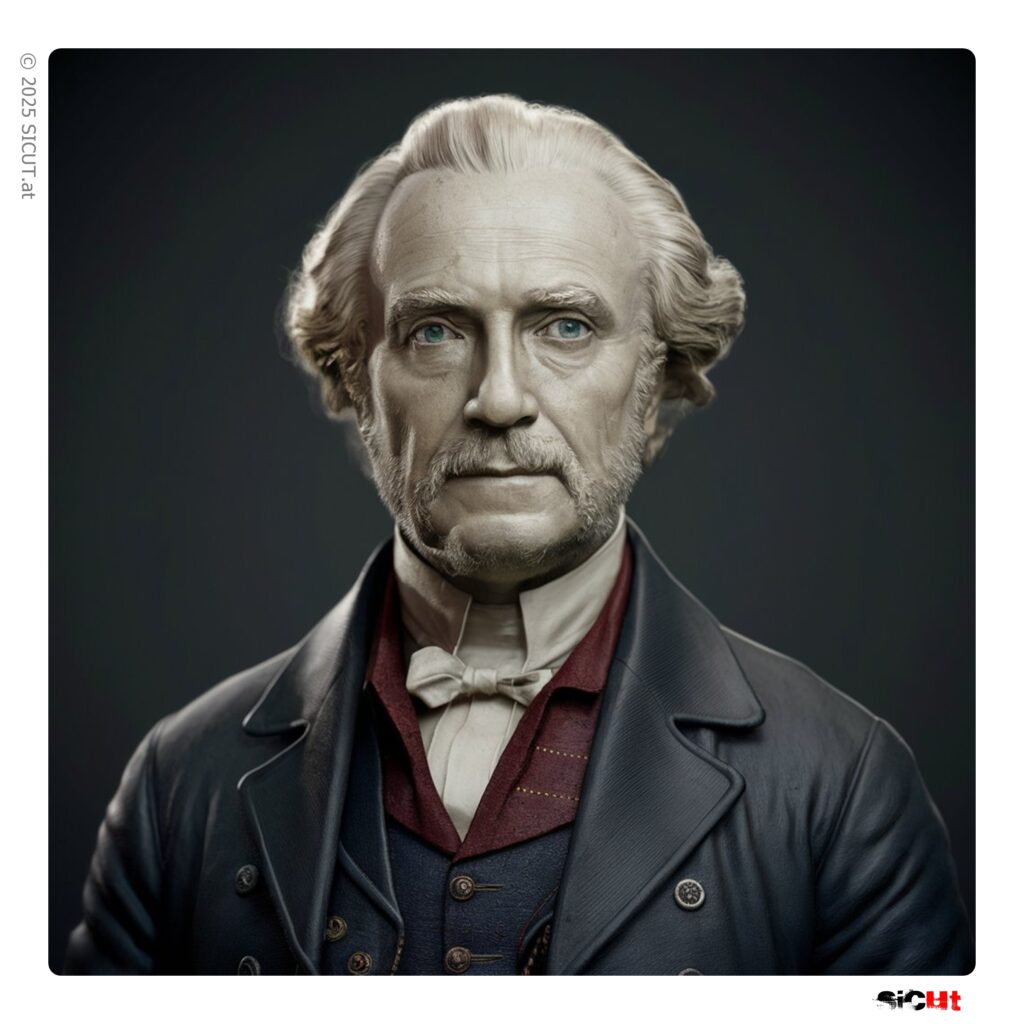

Daniel Friedrich List (* spätestens 6. August 1789 in Reutlingen; † 30. November 1846 in Kufstein) war ein deutscher Wirtschaftstheoretiker, Unternehmer, Diplomat und Eisenbahn-Pionier. Er gilt als einer der einflussreichsten Ökonomen des 19. Jahrhunderts. Mit dem von ihm mitinitiierten Staatslexikon prägte er – gemeinsam mit den Liberalen Karl von Rotteck und Carl Theodor Welcker – maßgeblich die ideologische Entwicklung des deutschen Liberalismus.