Es ist ein klarer Fall, oder vielleicht auch nicht – zumindest, wenn man dem rotierenden Karussell der öffentlichen Meinung Glauben schenken darf. Der Fall des „rechten Streamers“ Aron P., alias Shlomo Finkelstein, spaltet die Gemüter wie ein schlecht geführtes Messer durch Butter. Denn eines ist sicher: Hier wird mehr geklärt als nur die Frage, ob man ihn nun als rechten Hetzer oder als Opfer politischer Verfolgung begreifen soll. Nein, hier geht es um das viel tiefer liegende Problem einer zunehmend politisierten Justiz, die sich offenbar nicht mehr nur mit der Anwendung von Recht und Ordnung begnügt, sondern längst zum Werkzeug politischer Agenda geworden ist. Willkommen in einer Welt, in der der Stempel „rechts“ als Freifahrtschein für extreme Maßnahmen fungiert, der Staat sich als moralischer Richter aufspielt und der Zuschauer darüber entscheiden muss, ob er nun mit dem oder gegen das System sympathisiert.

Der erste Akt: Die Festnahme – Dramatischer als ein Actionfilm, aber weniger unterhaltsam

Am 10. Dezember 2020 wurde der junge Aron P. also wegen Volksverhetzung, der Verbreitung verfassungsfeindlicher Symbole und des Anstößigen gegen Religionsgemeinschaften verurteilt. Und man fragt sich: Hat er diese „verruchten“ Taten wirklich begangen, oder sind wir es gewohnt, uns eine Schablone zurechtzulegen, mit der alles, was von der normativen Linie abweicht, in eine schiefe Ecke gestellt wird? Die Gerichtsentscheidung, ein Jahr Haft zur Bewährung, klingt fast schon wie der Versuch, eine politische Haltung durch ein Gerichtsverfahren zu manifestieren, die in einer Demokratie eigentlich keinen Platz haben sollte. Doch das ist nur der Anfang. Denn was danach kam, hat das Potenzial, eine neue Dimension der staatlichen Überwachung zu eröffnen.

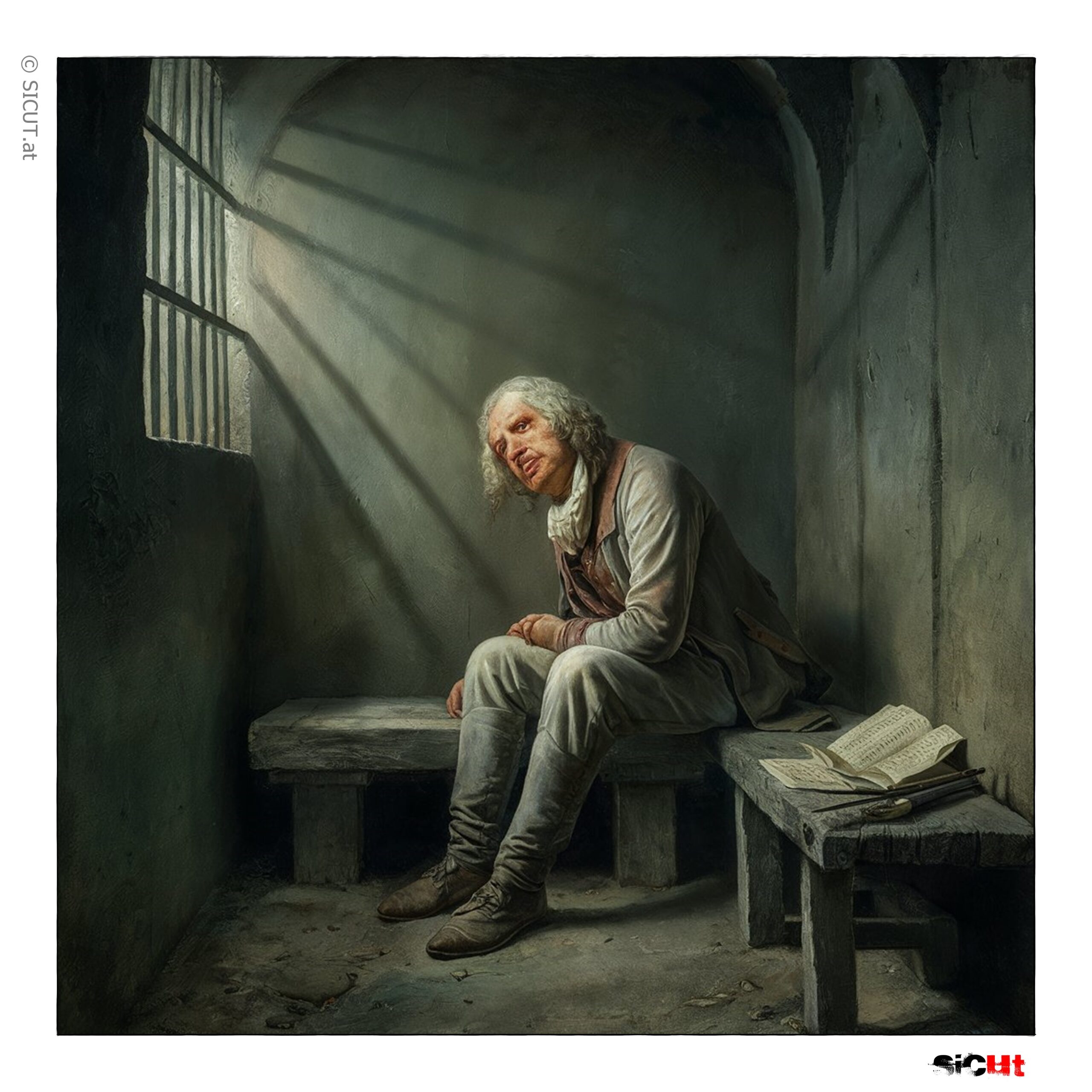

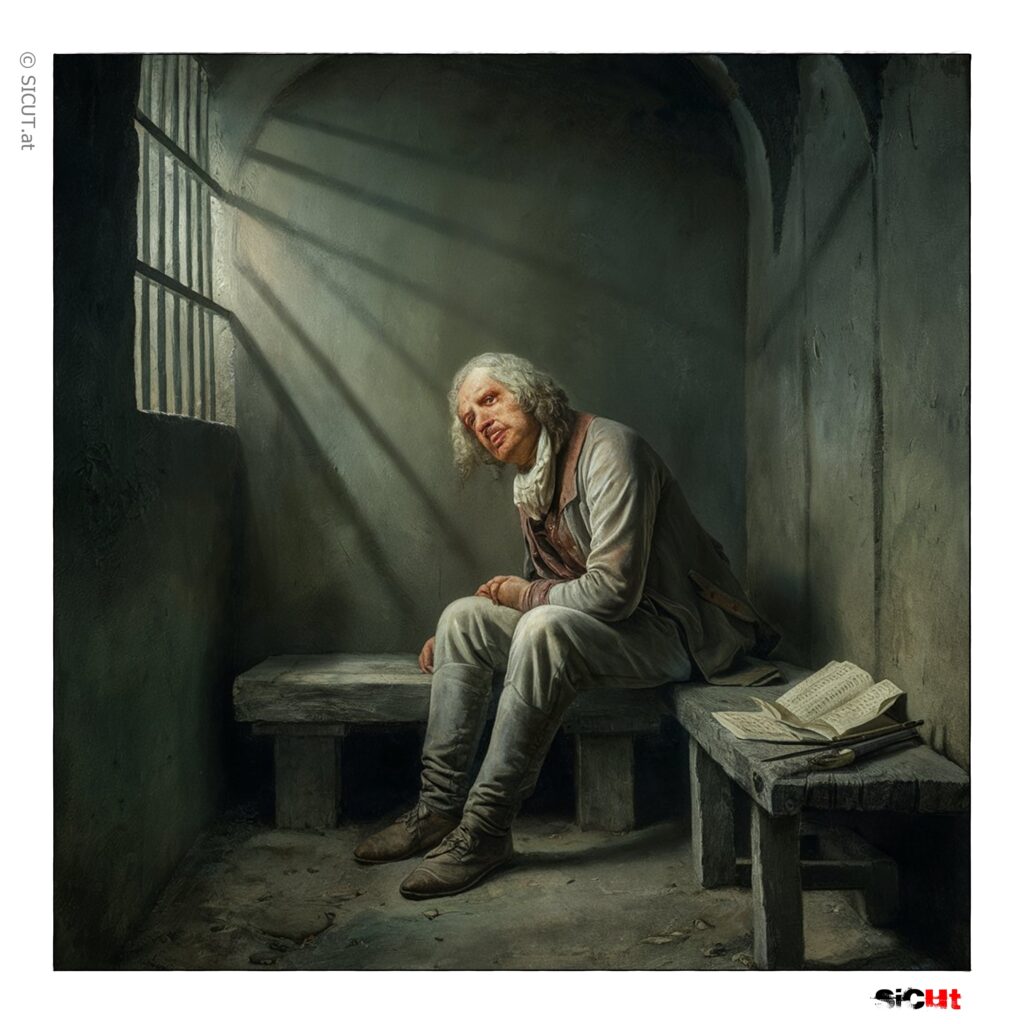

Die Bilder von P.s Festnahme bleiben im Gedächtnis: Ein Spaziergang mit seinem kleinen Kind – was ein wunderbares Setting für einen Horrorfilm wäre. Über ein Dutzend, teilweise maskierte Polizisten, die den jungen Mann auf offener Straße in die Mangel nehmen, wie einen Schwerverbrecher. So lautete jedenfalls das Bild in P.s Schilderungen. Der entscheidende Moment ist dabei weniger die Festnahme an sich als die Tatsache, dass die Behörden darauf bestanden, in diesem Moment zu handeln, unter den Augen eines Kindes, ohne Rücksicht auf dessen psychische Belastung. Auch die Frage, warum die Behörden nicht auf subtilere Methoden zurückgriffen, drängt sich auf: Hätte man nicht in der Wohnung, im Büro oder zu einem anderen Zeitpunkt zugreifen können? Hier erweist sich der Fall nicht nur als rechtlich bedenklich, sondern auch als politisch motiviert – oder im besten Fall als übertriebene Symbolpolitik. Es ist ein Strafverfahren, das als Schauprozess inszeniert wird, ein Akt der Einschüchterung und der Demütigung.

Der zweite Akt: Die Haft – Wo Gesetze zu einer Waffe werden

Der Fall nimmt jedoch eine noch bizarresere Wendung, wenn es um den Haftstatus von P. geht. Hier schlägt das Pendel der Justiz noch weiter in die Richtung politischer Repression. Ein Antrag auf Halbstrafe, also die Möglichkeit, die Strafe nach der Hälfte der Haftzeit zur Bewährung auszusetzen, wurde von einer Richterin abgelehnt – nicht etwa aus Mangel an Kriterien oder aus Sicherheitsbedenken, sondern explizit aufgrund der politischen Ansichten von Aron P. Dies ist kein Vorfall, den man als bloße Anekdote abtun kann. In diesem Moment wurde deutlich, dass nicht mehr das Gesetz die Messlatte für die Urteile darstellt, sondern das politische Weltbild des Richters – oder, noch schlimmer, der Staat als politischer Akteur, der sich nicht nur in die Vergangenheit einmischt, sondern auch in die Ideologien seiner Bürger.

In einer demokratischen Gesellschaft sollte die politische Ausrichtung eines Angeklagten keinerlei Einfluss auf die Rechtsfindung haben. Doch die Richterin, deren Name hier nicht genannt werden muss, sprach in einer höchst fragwürdigen Entscheidung aus, dass P. aufgrund seiner politischen Einstellung keine Möglichkeit auf eine vorzeitige Haftentlassung habe. Es ist ein beunruhigendes Zeichen für die Unabhängigkeit der Justiz, wenn politische Zugehörigkeit über den Ermessensspielraum von Richterinnen und Richtern bestimmt.

Der dritte Akt: Die Konsequenzen einer ideologisierten Justiz

Die bitterste Ironie dieser Geschichte liegt darin, dass P. nie als Sicherheitsrisiko galt. Berichte seines Umfelds deuten darauf hin, dass er sich im Gefängnis absolut regelkonform verhielt und keinerlei Auffälligkeiten zeigte. Sogar die Haftleitung soll ihn als unauffällig und kooperativ eingeschätzt haben. Doch all das spielte keine Rolle. Der Mann, der sich bereit erklärte, an einem Deradikalisierungsprogramm teilzunehmen, der seine Strafe mit scheinbar aufrichtigem Bedauern absitzen wollte, wurde dennoch mit der Härte behandelt, die einem politischen Gegner vorbehalten ist. Die Frage stellt sich also: Was passiert hier eigentlich? Geht es um Gerechtigkeit? Oder geht es lediglich darum, einem politischen Gegner ein Exempel zu statuieren?

Ein solches Vorgehen hat weitreichende Konsequenzen für die Glaubwürdigkeit unseres Rechtssystems. Denn was passiert, wenn sich Bürger eines Staates fragen, ob sie vor Gericht nicht nach der Schwere ihrer Taten, sondern nach ihrer politischen Ausrichtung beurteilt werden? Was bleibt von der Vorstellung einer neutralen Justiz, die sich nur an den Fakten orientiert? Diese Fragen sind nicht nur theoretischer Natur, sondern betreffen die Grundfesten unserer demokratischen Werte.

Der epische Schlussakt: Ein System, das gegen seine eigenen Prinzipien kämpft

Die Frage bleibt: Wo endet dieser Fall? Und was wird aus den Idealen von Gerechtigkeit und Freiheit? Die Antwort ist sowohl bedrohlich als auch tragisch: In einer Welt, in der der Staat als Hüter der politischen Ordnung fungiert, droht eine Aushöhlung von Grundrechten und einer fairen Rechtsfindung. Denn hier geht es nicht nur um einen Mann, der in Haft sitzt, sondern um die Integrität des gesamten Systems.

Die Politik hat das Justizsystem längst in ihre Fänge genommen. Der Fall P. mag nur der erste Schritt sein, doch wenn er nicht mit einer breiten Diskussion über die Unabhängigkeit der Justiz und die Rechte von Bürgern endet, könnte dies die Richtung vorgeben, die in den nächsten Jahren immer mehr Menschen betrifft. Und wer weiß? Vielleicht finden sich dann bald schon nicht nur die rechten Strömungen, sondern auch die gemäßigten, die sich zu „fehlerhaften Staatsbürgern“ stempeln lassen müssen, wenn ihre Meinung nicht den „richtigen“ Konsens widerspiegelt.

Die Frage bleibt: Was ist wichtiger? Ein Fall von politischer Verfolgung im Namen des Rechtsstaates oder die Aufrechterhaltung einer Gesellschaft, die sich durch Gleichheit, Freiheit und Gerechtigkeit auszeichnet? Es ist ein Dilemma, das nicht nur Aron P. betrifft, sondern uns alle – und eines, das sich auf einer Ebene abspielt, die mehr ist als nur ein juristisches Theaterstück. Es geht um die Werte, die wir als Gesellschaft vertreten. Und die stehen heute auf dem Prüfstand.