Demokratie im Stresstest: Die Politik im Strudel der eigenen Unfähigkeit

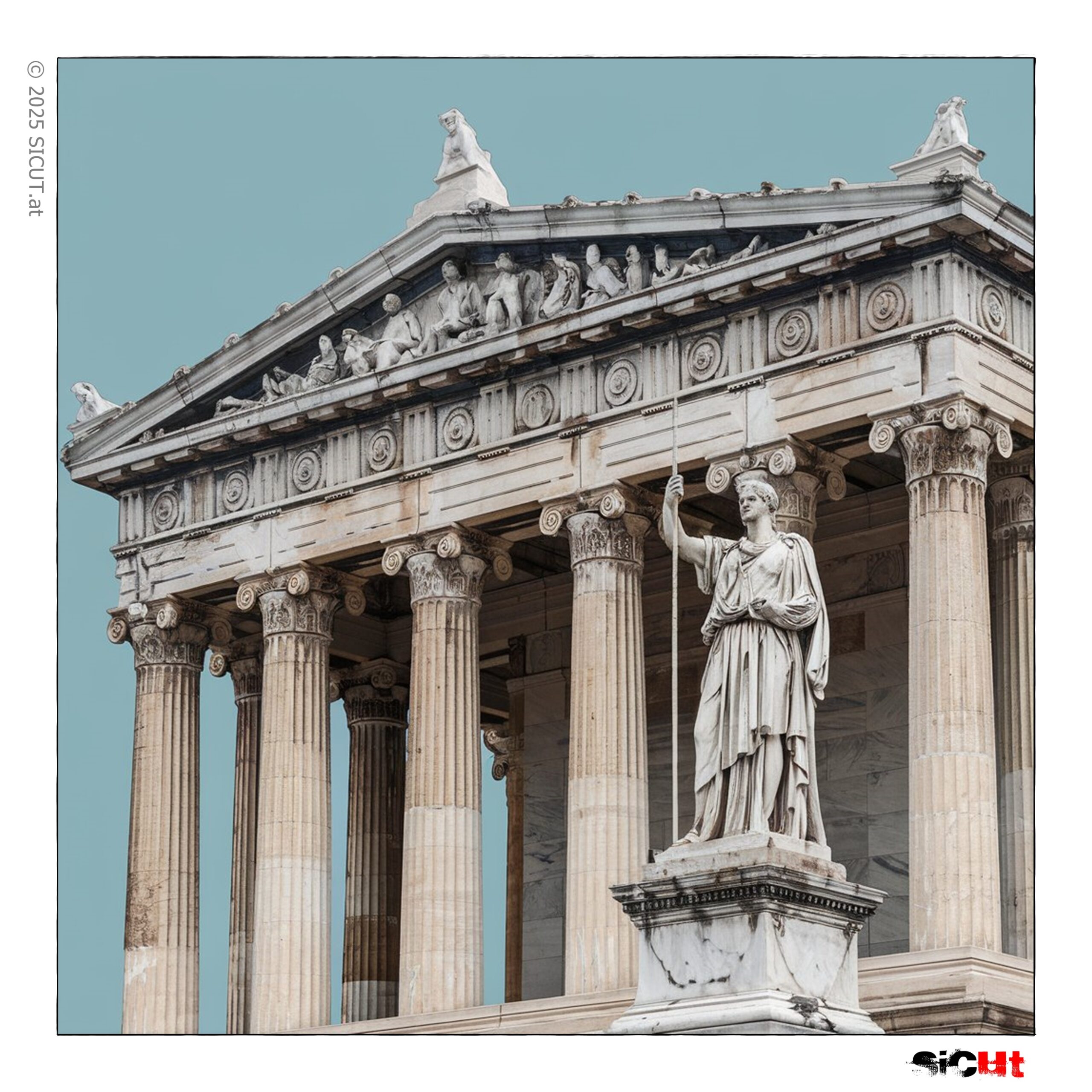

Immer häufiger hört man in letzter Zeit Sätze wie: „Die Demokratie funktioniert nicht mehr“ oder „Sie vermag ihre Zwecke nicht mehr zu erfüllen“. Man könnte fast meinen, es handle sich um eine kaputte Kaffeemaschine, bei der das Wasser nur noch tröpfelt und der Espresso nach abgestandenem Leitungswasser schmeckt. Tatsächlich jedoch: Die Demokratie, dieses ehrwürdige System, das als Inbegriff von Freiheit, Fortschritt und Wohlstand gilt, scheint sich zunehmend als zahnloser Tiger zu entpuppen – majestätisch anzusehen, aber doch nur von symbolischer Bedrohlichkeit.

Ist es nicht wahr, dass sich Parlamente und Regierungen in endlosen Debatten selbst lähmen? Dass politische Prozesse so verfahren sind, dass eine Entscheidungsfindung sich ungefähr so effizient gestaltet wie das Einschlafen mit einer Horde bellender Hunde? Dass das einzige, was wirklich noch funktioniert, die Fähigkeit der Regierenden ist, so zu tun, als hätten sie alles unter Kontrolle? Ja, es ist wahr. Aber überrascht uns das wirklich?

Die Demokratie als Problemlösungs-Tool? Eine naive Fehlannahme

Doch stellt sich hier eine viel grundsätzlichere Frage: Ist Demokratie einfach nur ein effizientes Problemlösungs-Tool? Muss sie in erster Linie Ergebnisse liefern, messbare Erfolge präsentieren, sich an Kennzahlen und Performance-Indikatoren orientieren wie ein börsennotierter Konzern?

Der ehemalige Bundeskanzler Willy Brandt sah das, wie es sich für einen echten Sozialdemokraten gehört, anders. In einem berühmt gewordenen Satz schrieb er: „Die Demokratie ist uns keine Frage der Zweckmäßigkeit, sondern der Sittlichkeit.“ Ein Wort, das so antiquiert klingt, dass man es unwillkürlich mit knarrenden Parkettböden und kerzengerade sitzenden Herrschaften in feinen Zwirnen assoziiert.

Aber was meinte Brandt wirklich? Volkstümliche Sitten und Gebräuche? Strenge Erziehung mit „Bitte“ und „Danke“? Eine Art politisches Knigge-Brevier? Nein, natürlich nicht. Was Brandt ausdrücken wollte, war im Kern die simple und doch revolutionäre Idee, dass Demokratie nicht einfach ein Mittel zum Zweck ist. Sie ist kein schnelles Reparaturset für gesellschaftliche Probleme, kein Algorithmus, der reibungslos im Hintergrund läuft und den Output von Freiheit und Wohlstand maximiert. Demokratie ist vielmehr ein moralischer Imperativ, eine gesellschaftliche Entscheidung für eine bestimmte Art des Zusammenlebens. Und genau hier liegt das Problem.

Demokratie als moralischer Auftrag – oder: Die selbstgefällige Pose des Westens

Demokratie ist also eine Frage der Moral. Klingt erstmal gut. Aber was passiert, wenn sich eine Gesellschaft nicht mehr auf eine gemeinsame Moral einigen kann? Wenn die eine Hälfte denkt, dass Demokratie untrennbar mit Gerechtigkeit und Solidarität verbunden ist, während die andere Hälfte sie als Bollwerk gegen genau diese „sozialistische Gleichmacherei“ betrachtet? Wenn das moralische Fundament, auf dem die Demokratie ruht, selbst zur Verhandlungsmasse wird?

Willy Brandt konnte es sich noch leisten, diesen Satz aus einer Position der historischen Gewissheit heraus zu formulieren. Er hatte den Nationalsozialismus überlebt, den Aufbau der Bundesrepublik miterlebt und das deutsche Wirtschaftswunder gesehen. Demokratie war für ihn das leuchtende Gegenmodell zur Diktatur, der moralische Sieg über den Ungeist der Vergangenheit. Aber kann man diese Perspektive in einer Welt, in der „Demokratie“ zunehmend zum leeren Kampfbegriff verkommt, wirklich noch aufrechterhalten?

Das große Missverständnis: Demokratie ist nicht automatisch gut

Brandts Aussage impliziert eine weitere, oft übersehene Wahrheit: Demokratie ist nicht zwangsläufig gut, nur weil sie Demokratie ist. Sie ist auch dann noch Demokratie, wenn sie schlechte Entscheidungen trifft, wenn sie langsam ist, wenn sie dysfunktional erscheint. Sie war es, als sie in Weimar scheiterte. Sie war es, als sie Donald Trump an die Macht brachte. Sie war es, als der Brexit beschlossen wurde. Und sie bleibt es auch, wenn ein Wahlkampf nicht mehr durch Inhalte, sondern durch den besten Social-Media-Auftritt gewonnen wird.

Das Problem ist: Viele Menschen haben den Glauben an diese Demokratie verloren, weil sie feststellen, dass sie nicht mehr so funktioniert, wie sie es sich wünschen. Sie erwarten, dass Demokratie Wohlstand sichert, Ungleichheit bekämpft, Gerechtigkeit schafft, die Klimakrise löst, Kriege verhindert und dabei auch noch mit Schweizer Präzision funktioniert. Und wenn sie das nicht tut? Dann gilt sie plötzlich als gescheitert.

Aber Moment mal – seit wann war Demokratie überhaupt für Effizienz bekannt? Wer hat je behauptet, dass dieses System, das auf endlosen Diskussionen, Kompromissen und Mehrheitsentscheidungen basiert, besonders schnell und geradlinig sei? Das ist, als würde man sich beschweren, dass ein demokratisch geführtes Restaurant zu lange für die Essensbestellung braucht, während die Diktatur-Küche längst ein dampfendes Gericht auf den Tisch gestellt hat. Dass das Essen dann vergiftet sein könnte, ist eine andere Frage.

Demokratie als Lebensform – nicht als Garantieschein

Und doch, trotz aller berechtigten Kritik, bleibt die Demokratie alternativlos – nicht, weil sie perfekt wäre, sondern weil alle Alternativen noch schlechter sind. Denn genau das bedeutet es, wenn Brandt von „Sittlichkeit“ spricht: Demokratie ist kein Konsumprodukt, das man zurückgeben kann, wenn es nicht gefällt. Sie ist eine Lebensform, ein ständiger Prozess, der von der aktiven Teilnahme der Bürger lebt. Sie funktioniert nicht automatisch – sie funktioniert nur dann, wenn Menschen bereit sind, sich für sie einzusetzen.

Das bedeutet auch: Demokratie wird nicht von oben gesichert. Sie kann nicht durch milliardenschwere EU-Förderprogramme, internationale Gipfeltreffen oder flammende Reden auf Weltbühnen gerettet werden. Sie entsteht von unten, aus der Überzeugung heraus, dass es sich lohnt, für sie zu kämpfen – und ja, auch dann, wenn sie langsam, ineffizient und frustrierend ist.

Demokratie als Langstreckenlauf – nicht als Sprint

Am Ende ist Demokratie kein bequemer Sessel, in den man sich setzen kann, um dann zu erwarten, dass alles von selbst läuft. Sie ist eher ein mühsamer Marathonlauf, bei dem man immer wieder stolpert, falsch abbiegt und sich erschöpft fragt, warum man sich das eigentlich antut. Und doch läuft man weiter, weil die Alternative noch schlimmer ist.

In diesem Sinne: Wer sich über die Unzulänglichkeiten der Demokratie beschwert, sollte sich vielleicht weniger fragen, warum sie nicht besser funktioniert – sondern warum wir nicht besser darin sind, sie zu gestalten. Vielleicht ist das die eigentliche Frage der Sittlichkeit, die Brandt meinte. Und vielleicht sollten wir sie uns öfter stellen.