Wieder ein Anschlag. Wieder ein polizeibekannter Afghane. Wieder das gewohnte Blabla.

Es ist eine Choreografie, so exakt einstudiert wie der Schlussapplaus eines drittklassigen Provinztheaters: Ein Anschlag. Ein „polizeibekannter“ Täter. Ein hastig gezücktes Mikrofon vor einem Politiker, der mit trauervoller Miene die „volle Härte des Gesetzes“ beschwört, während im Hintergrund seine Social-Media-Abteilung prüft, ob es noch zu früh ist, um den nächsten Beitrag mit „besonnen bleiben, keine Instrumentalisierung“ oder doch lieber „Wir müssen endlich handeln!“ zu betexten. Die Gedanken sind „bei den Opfern und ihren Angehörigen“ – ein Satz, so inhaltsleer wie eine leere Papiertüte nach dem Wocheneinkauf. Man sagt es, weil man es sagt. Weil es dazugehört. Weil man nicht als empathieloses Monster dastehen möchte. Es ist ein Ritual. Und wie bei allen Ritualen geht es nicht um Wahrheit oder Ehrlichkeit, sondern um Form und Wiederholung.

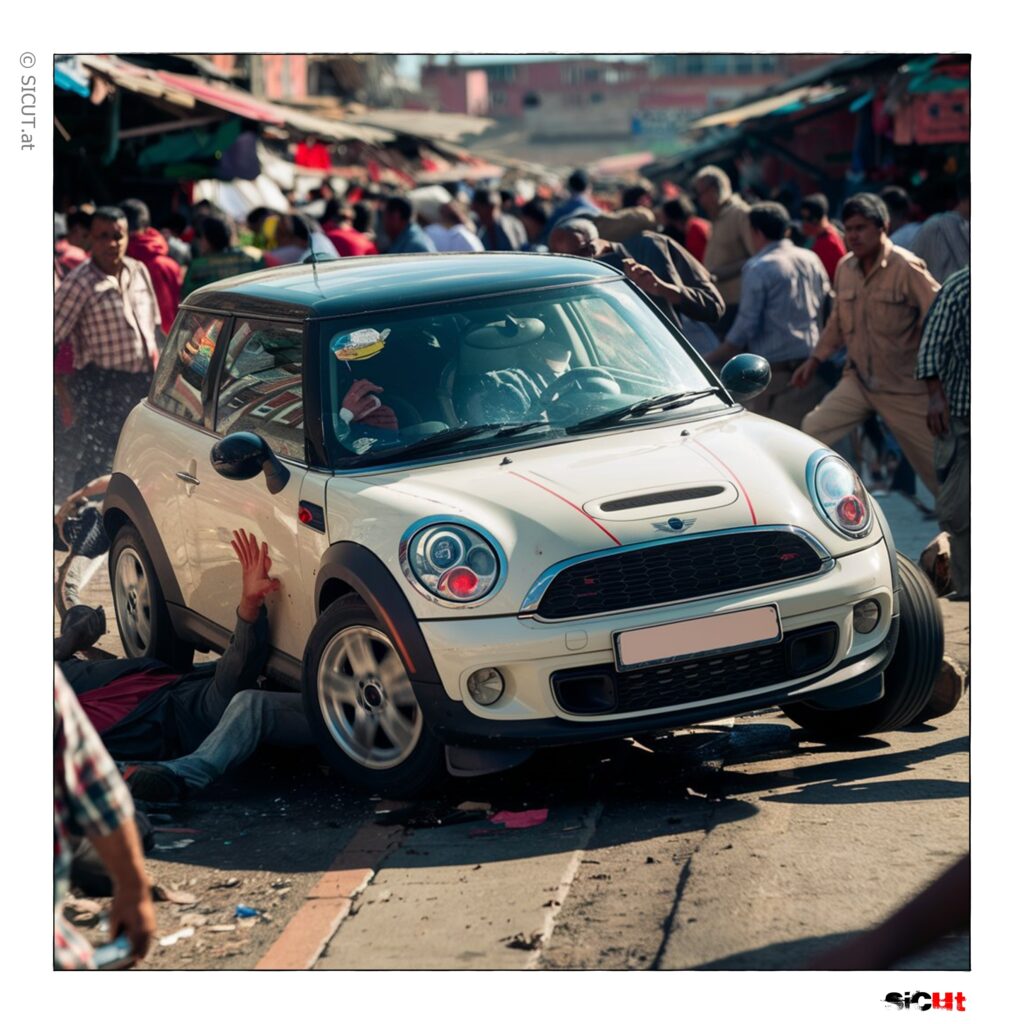

Nein, ein Auto fährt nicht in eine Menschenmenge. Ein Mensch steuert ein Auto in eine Menschenmenge.

So einfach. So offensichtlich. So sehr, dass es beinahe kindisch ist, es zu betonen. Niemand würde jemals sagen: „Eine Eisenstange schlägt Mann nieder.“ Oder: „Ein Messer tötet einen Passanten.“ Es ist der Täter, der zuschlägt. Der Täter, der steuert. Der Täter, der tötet. Aber in der feigen, rhetorisch gewaschenen Welt der medialen Berichterstattung gibt es keine Täter, nur Objekte, die sich wie von Zauberhand in mörderische Werkzeuge verwandeln. Autos „rasen“, Messer „stechen“, Züge „entgleisen“ – und ganz nebenbei entgleist mit jeder dieser sprachlichen Nebelkerzen auch die Verantwortung. Eine Verantwortung, die man aus Angst oder Kalkül so oft lieber nicht benennen will.

Natürlich ist der Täter „polizeibekannt“. Natürlich.

Ist es nicht wunderbar? Dieses Wort „polizeibekannt“? So neutral. So antiseptisch. So wenig sagend und doch so viel andeutend. „Polizeibekannt“ ist wie ein alter Bekannter, der auf jeder schlechten Party auftaucht, den niemand wirklich mag, den aber jeder duldet, weil man ihn eben kennt. „Ach, da ist er wieder!“ Polizeibekannt bedeutet: Er ist schon mal aufgefallen. Schon mal registriert. Schon mal Akte X auf irgendeinem vergilbten Behördenstapel. Man kennt ihn. Aber man tut nichts. Oder nicht genug. Oder man kann nicht, weil Bürokratie, weil Datenschutz, weil „nicht unsere Zuständigkeit“. Also wartet man. Wartet darauf, dass er das tut, was er am Ende tut – und dann ist das Entsetzen groß. Dann wird wieder „hart durchgegriffen“. Dann wird „null Toleranz“ gezeigt. Dann werden „Maßnahmen“ diskutiert, die doch nie kommen. Dann geht alles von vorne los.

Diese müden, zähen, vorhersehbaren Reflexe.

Da stehen sie wieder auf ihren Empörungskanzeln. Die einen schreien „Wir müssen endlich handeln!“, ohne zu erklären, warum sie es bislang nicht getan haben. Die anderen rufen „Jetzt bloß keine Instrumentalisierung!“, als sei es moralisch verwerflicher, über Konsequenzen zu reden als über tote Menschen zu trauern. Die Medien schalten in den Automodus: Betroffenheitsberichterstattung, untermalt von gedämpfter Klaviermusik, während sich Experten und Pseudoexperten gegenseitig in ihrer Ratlosigkeit bestätigen. „Wie konnte das passieren?“ ist die Frage, die keiner wirklich beantwortet – nicht weil es keine Antwort gibt, sondern weil die wahre Antwort unbequem ist.

Wiederholung. Endlosschleife. Taubheit.

Ein paar Wochen, und alles ist vergessen. Bis zum nächsten Mal. Bis zur nächsten Pressekonferenz, bis zum nächsten „polizeibekannten“ Täter, bis zur nächsten hohlen Phrase, die nichts bedeutet, aber alles über den Zustand sagt, in dem sich eine Gesellschaft befindet, die lieber Autos als Täter benennt.