Es gibt Sätze, die brennen sich ein wie ein Markenstempel ins Fleisch einer Epoche – und „Kapitalismus ist verfassungsfeindlich“ ist einer davon. Er ist kein Slogan, kein Sticker auf einer Bio-Bananenkiste vom alternativen Wochenmarkt, sondern eine Diagnose. Ein Schrei unter intellektueller Kontrolle. Sabine Nuss, diese feine Analystin der kapitalistischen Dialektik, hat mit dieser simplen, radikalen Behauptung etwas ausgesprochen, das selbst in progressiven Zirkeln meist nur gedacht, aber selten formuliert wird – aus Angst, man könnte als romantischer Nostalgiker, gescheiterter Kommunarde oder schlichter Unruhestifter gelten. Dabei ist der Satz keine Provokation. Er ist ein Symptom.

Der Kapitalismus ist nicht „nur“ ein Wirtschaftssystem. Er ist ein totalitärer Stil des Lebens, Denken und Empfindens. Eine metaphysische Ordnung, in der die Freiheit zur Ware und das Ich zur Rechnungseinheit wird. Und wenn unsere Verfassung – das Grundgesetz, dieses hochheilige Dokument der bürgerlichen Nachkriegsträume – etwas anderes will, nämlich Würde, Gleichheit, soziale Sicherheit und ein bisschen Glück für alle: Dann, ja dann, steht der Kapitalismus dieser Verfassung im Weg. Nicht durch Putsch, nicht durch Panzer, sondern durch penibel kalkulierte Mieten, durch befristete Verträge, durch optimierte Lieferketten, die am Menschen vorbei funktionieren.

Würde ist das neue Marketing – Über die Umdeutung des Menschen

Artikel 1 des Grundgesetzes behauptet, die Würde des Menschen sei unantastbar. Der Kapitalismus hingegen hält das für ein interessantes Narrativ – aber eben auch nur für das: ein gut funktionierendes Werbekonzept. Denn in der Realität wird diese Würde täglich angetastet, vermessen, monetarisiert und schließlich ins Reporting überführt. Menschen sind keine Zwecke, sie sind Datenpunkte. Keine Träger von Würde, sondern Träger von Klickzahlen. Der Mensch ist nicht mehr Souverän, sondern target group, user, stakeholder, risk factor. Wer heute etwas gelten will, muss gelten machen, was er kostet – und möglichst wenig davon. Die höchste Form der Würde ist heute die Fähigkeit, sich in ein Gantt-Diagramm eintragen zu lassen, ohne als „Kostenfaktor“ zu stören.

Der Kapitalismus schafft es wie kein anderes System, sich als Naturgesetz zu inszenieren. Er ist nicht nur da – er ist unvermeidlich. Eine Art ökonomische Gravitation, ein Schicksal ohne Alternative. Die Verfassung mag von Schutz und Teilhabe sprechen, der Markt hingegen von Verwertbarkeit. Und am Ende gewinnt der, der höhere Renditen verspricht – nicht der, der moralisch recht hat. Das wäre in einem funktionierenden Rechtsstaat problematisch. In einem ökonomisierten, aber demokratisch maskierten Spätkapitalismus ist es der Normalzustand.

Eigentum vor Freiheit – Die heimliche Verfassung des Marktes

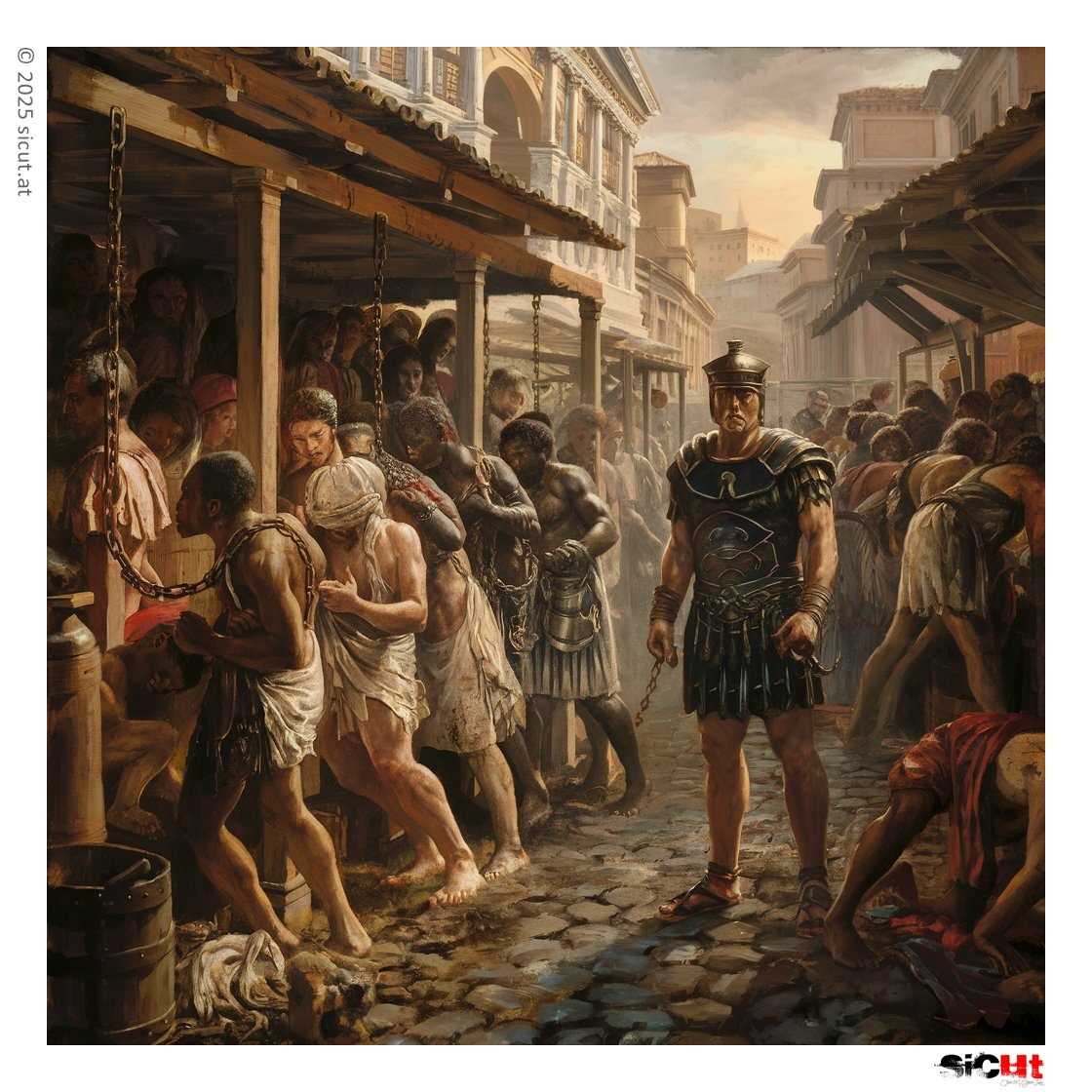

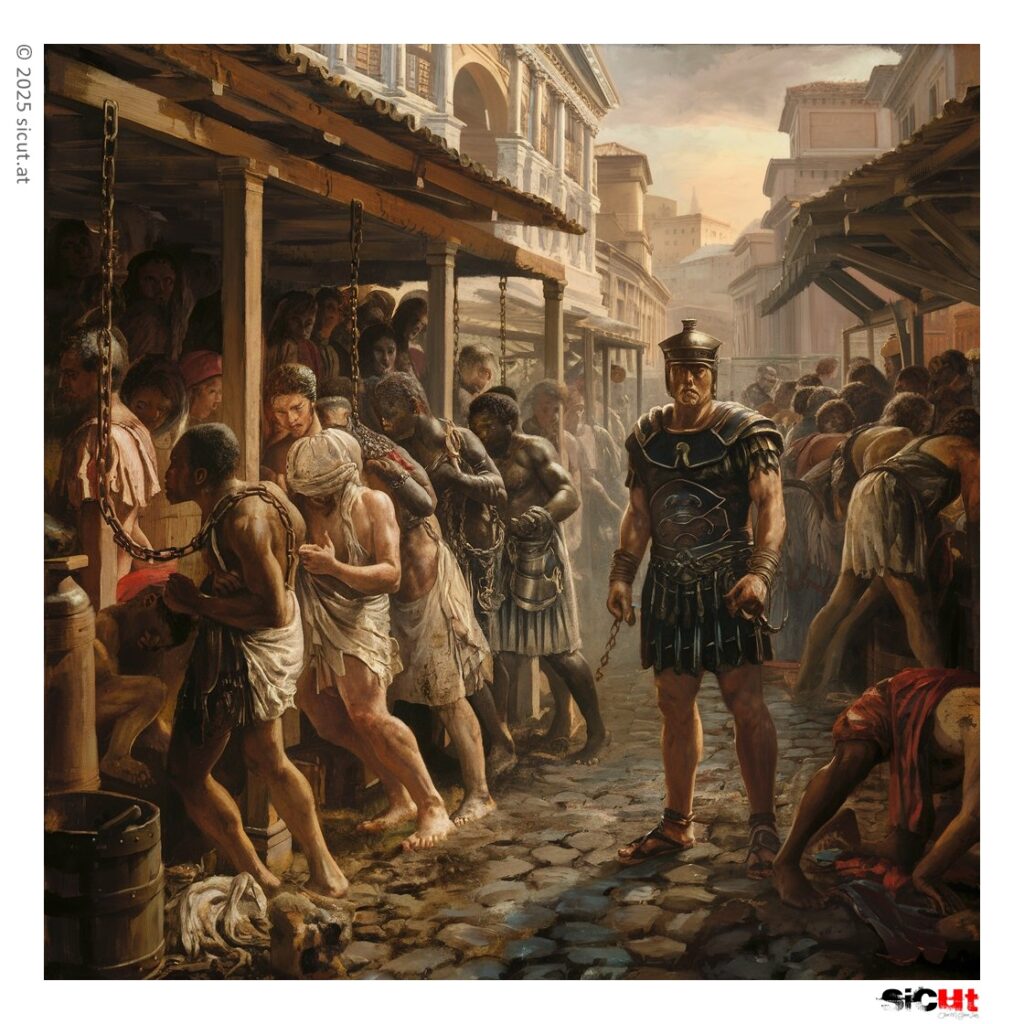

Die Verfassung sagt: Eigentum verpflichtet. Der Kapitalismus sagt: Eigentum befreit. Und damit ist eigentlich alles gesagt. Denn während die Verfassung noch von einem Gemeinwohl träumt, von einer Gesellschaft, die füreinander Verantwortung trägt, redet der Kapitalismus nur von Risikoabwälzung. Die Freiheit, Eigentum zu haben, ist die heilige Kuh des Systems – auch wenn es bedeutet, anderen die elementare Existenz zu verweigern. Wer Wohnungen besitzt, muss nicht wohnen. Wer Nahrungsmittel kontrolliert, muss nicht hungern. Und wer über Medien verfügt, muss keine Wahrheit suchen. Die sogenannte Freiheit des Marktes ist eine asymmetrische Waffe – für die einen ein Jetpack, für die anderen ein Gewicht am Fußgelenk.

Und wenn dann wieder einer dieser reich geschminkten Wirtschaftskommentatoren im Fernsehen behauptet, es sei doch „nur fair“, dass Leistung belohnt werde – dann meint er nicht die Pflegekraft, die nachts um drei noch jemandem die Stirn abtupft. Dann meint er den Investmentbanker, der mit einem Federstrich 800 Jobs „effizient transformiert“. Diese neue Form von Freiheit – die Freiheit, ausbeuten zu dürfen, ohne Scham – steht im Widerspruch zu allem, was man aus der Präambel des Grundgesetzes herauslesen könnte. Aber solange man dabei lächelt und die Umsatzrendite stimmt, stört das niemanden.

Demokratie als Dekoration – Wenn das System auf Konsens pfeift

Kapitalismus braucht keine Diktatur. Er braucht Zustimmung. Oder besser: Desinteresse. Solange das Volk noch Netflix hat, Amazon Prime liefert, der Dispo gedeckelt ist und die Urlaubsreise ins Balearen-Prekariat möglich bleibt, wird nicht gefragt, warum Konzernspenden Gesetze schreiben, warum BlackRock mit am Kabinettstisch sitzt oder warum Hartz-IV-Opfer in Talkshows zu Punchingballs stilisiert werden. Demokratie ist zur Kulisse geworden, zum Beipackzettel eines Produktes, das längst ganz woanders zusammengeschraubt wird.

Die Parteien verwalten diesen Konsens. Sie reden von „sozialer Marktwirtschaft“ wie ein Priester von einem Gott, den er seit Jahren nicht mehr gespürt hat. Die Wahlprogramme klingen wie Quartalsberichte, die Debatten wie Budgetbesprechungen. Wer zu radikal fragt, gilt als Querulant. Wer auf die Idee kommt, das System selbst infrage zu stellen, als Extremist. Und doch ist es das System selbst, das mit der Verfassung auf Kriegsfuß steht. Es lässt Menschen in Armut fallen, obwohl genug für alle da wäre. Es verhindert Teilhabe, obwohl sie versprochen ist. Es schürt Konkurrenz, wo Solidarität gebraucht würde. Wenn das nicht verfassungsfeindlich ist – was dann?

Schluss: Ein System stürzt nicht, es läuft aus

Man sollte den Kapitalismus nicht verteufeln. Man sollte ihn durchschauen. Und dann leise aus dem Fenster werfen. Er wird nicht in einem großen Knall verschwinden, keine Revolution wird ihn von heute auf morgen hinwegfegen. Er stirbt leise, durch Widerspruch in sich selbst. Er wird sich eines Tages totoptimiert haben – zu Tode verwaltet, zu Tode gerechnet, zu Tode versichert. Übrig bleiben dann vielleicht Reste: ein Logo, ein TikTok-Account, eine PR-Agentur, die das letzte Image aufrechterhält.

Bis dahin aber wird er weiter unser Leben gestalten – gegen die Verfassung, aber mit staatlicher Subvention. Vielleicht ist Sabine Nuss’ Satz deshalb so wichtig: Weil er nicht nur beschreibt, was ist, sondern was sein dürfte. Und was nicht mehr sein darf.