… oder wie man mit gesenktem Haupt die Welt regiert

In einer Zeit, in der Worte wieder wichtiger sind als Taten – weil letztere, seien wir ehrlich, ohnehin meist zu spät, zu teuer und zu symbolisch daherkommen –, erhebt sich aus dem Nebel der Berliner Republik ein philosophischer Leuchtturm der postheroischen Moderne: Robert Habeck, der große Philosoph, Wirtschaftsminister, Vizekanzler, Grüner mit Pastellbindung. Der Mann, der aussieht, als würde er lieber Gedichte über Windkraft schreiben als Terminkonflikte mit dem Kanzlerstab klären, spricht. Und wie er spricht! Mit Bedacht, mit Duktus, mit einem Unterton, der zwischen Kant und Kafka oszilliert – oder jedenfalls oszillieren möchte.

Zwischen Hegemonialverzicht und Haltungsakrobatik

„Wenn Deutschland Verantwortung übernimmt, dann muss es dienend führen“, philosophiert er, der Robert, und schiebt sogleich nach, dass Leadership nicht mit Pathos und Stolz gleichzusetzen sei. Man muss das zweimal lesen, einmal mit der Brille der politischen Rhetorik, dann mit der Lupe der logischen Konsistenz – und beide Male bleibt man ratlos zurück, wie ein Philosoph in der Aldi-Kassenschlange.

Was ist das, dienende Führung? Ein oxymoronaler Taschenspielertrick? Eine moralpädagogische Volte, mit der man den fauligen Duft geopolitischer Realität mit dem Bio-Raumspray der wertebasierten Außenpolitik zu übertünchen sucht? Dienend führen – das klingt nach einem Sado-Maso-Ratgeber für Nationalstaaten, in dem Deutschland gleichzeitig Domina und Dienerin gibt. „Ich befehle, weil ich mich unterwerfe“, flüstert das exportüberschwere Land mit devoter Ernsthaftigkeit Richtung Washington.

Vom Zuhören im Ansagemodus

Es folgt die nächste semantische Premierenlesung: Deutschland als „zuhörendes Ansagen“. Schon grammatikalisch wirkt dieser Terminus wie der Versuch, einen Kreis quadratisch zu schlichten. Was genau tut Deutschland da? Ist das eine Meditation? Eine akustisch vermittelte Erleuchtung? Oder einfach ein besonders bemühtes Rebranding von „wir machen halt doch, was alle anderen tun, aber mit schlechtem Gewissen“?

„Zuhörend Ansagen“ ist ein sprachlicher Drahtseilakt zwischen IKEA-Bauanleitung und postkolonialem Schuldbewusstsein. Man möchte rufen: Ja, Robert, sag es uns! Aber bitte so, dass man es auch versteht – oder wenigstens daran verzweifeln kann wie an einem mittleren Hegel-Absatz.

Führungsverzicht als Führungsstil

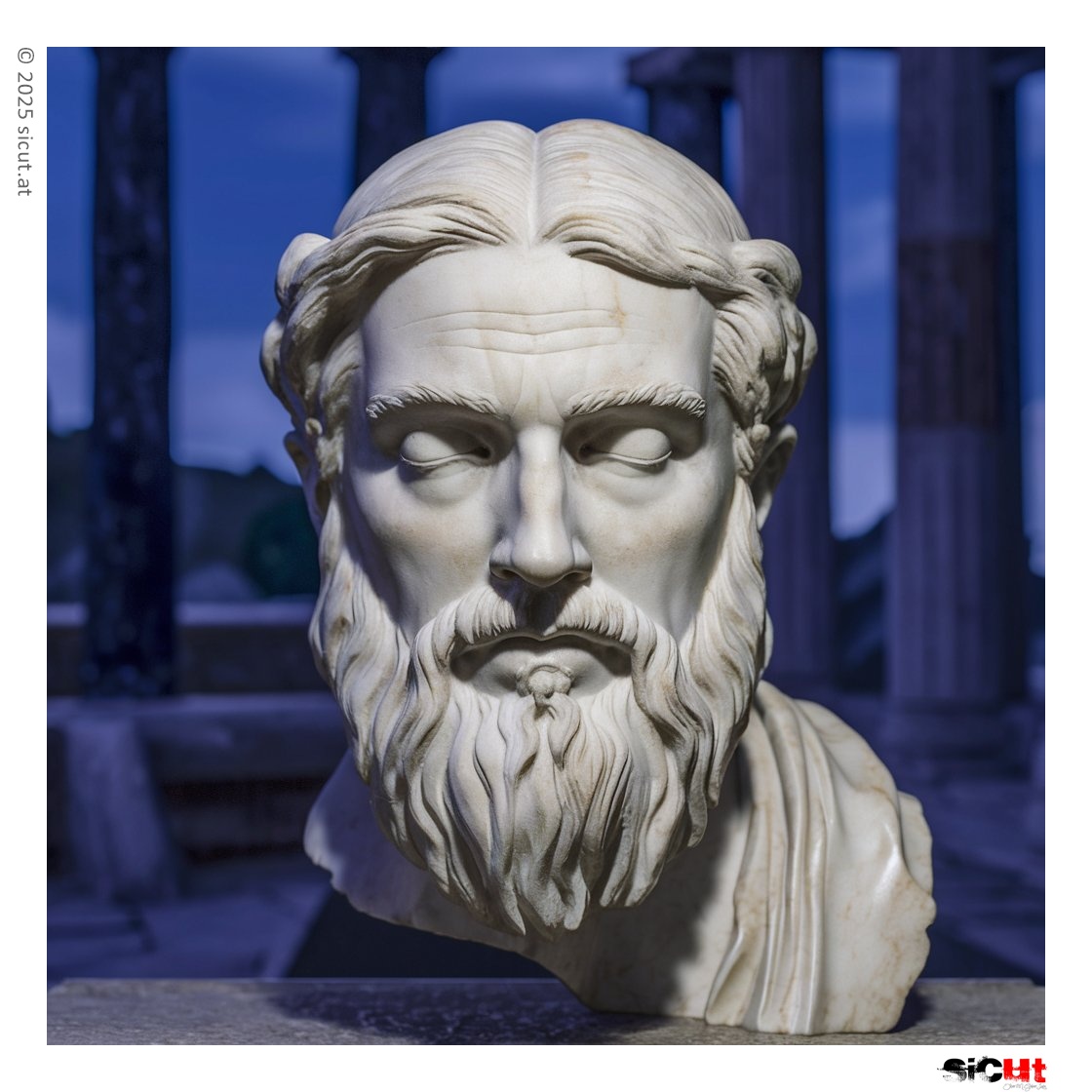

Natürlich ist die Ablehnung von Pathos und Stolz eine Tugend – zumindest dann, wenn man sich gerade anschickt, die energetische Selbstaufgabe Deutschlands als Akt ethischer Erhabenheit zu inszenieren. Habeck, der Ludwig Wittgenstein der Wärmepumpenpolitik, will führen, ohne zu führen, wollen, ohne zu wollen, und überzeugen, ohne zu überreden. Er ist ein Sokrates der Strompreise, ein Zen-Meister des Industriestandorts, dessen Antworten nicht zum Denken anregen, sondern zum Googeln zwingen.

Was uns dieser Ansatz lehrt, ist nicht weniger als die Neuerfindung der Weltordnung im Modus der therapeutischen Selbsthilfegruppe. Deutschland spricht jetzt in Ich-Botschaften. Deutschland fühlt. Deutschland versteht. Und wenn nicht, dann mindestens: Deutschland meint es gut.

Apokalypse mit Attitüde

In dieser Weltsicht ist Führung nicht mehr das strategisch durchdeklinierte Kalkül von Interessen, sondern ein atmosphärisches Yoga zwischen Schuldmanagement und moralischem Höhenflug. „Führen ohne Stolz“ – das klingt wie Autofahren ohne Motor oder Grillen ohne Feuer. Aber der Robert schafft das. Denn er führt nicht das Land, sondern seine eigene Vorstellung davon, wie es sein sollte, wenn alle so wären wie er: gebildet, sprachverliebt, schuldig an allem und doch immer im Recht.

Und während China führt, Amerika dominiert und Russland kriegerisch walzt, bastelt Deutschland an einem neuen Typus des Machthabers: Der dienende Philosoph mit DAX-Faible und Veggie-Day-Vergangenheit. Die Welt soll das sehen, bewundern – und vor allem: imitieren.

Schlussakkord im moralischen Moll

Man könnte nun schlussfolgern, dass Habeck mit seinem „zuhörenden Ansagen“ eine neue Ära der Selbstrelativierung einläutet. Eine Ära, in der nicht mehr das Machbare zählt, sondern das Denkbare – und sei es noch so widersprüchlich. Denn was ist schon Realität gegen ein gutes Narrativ?

So sitzt er also da, unser Wirtschaftsphilosoph, zwischen den Aggregatzuständen von Wollen und Sollen, spricht in Gleichnissen und Paradoxien, als wolle er beweisen, dass man auch mit philosophischer Dialektik eine Volkswirtschaft steuern kann. Und vielleicht – vielleicht – gelingt ihm ja genau das: Dass am Ende alle nicht mehr wissen, was eigentlich gesagt wurde, aber das Gefühl haben, es sei wichtig gewesen.

Denn wie sagte schon der große Denker Habeck: Verantwortung heißt, den Widerspruch zu umarmen. Vielleicht ist es genau dieser Widerspruch, in dem Deutschland nun lebt: zwischen Dienerschaft und Dominanz, zwischen Ethik und Erdgas, zwischen Pathosverweigerung und Pathosersatz.

Was bleibt? Ein mildes Lächeln. Und der Wunsch, dass wenigstens jemand zuhört, wenn wir ansagen.