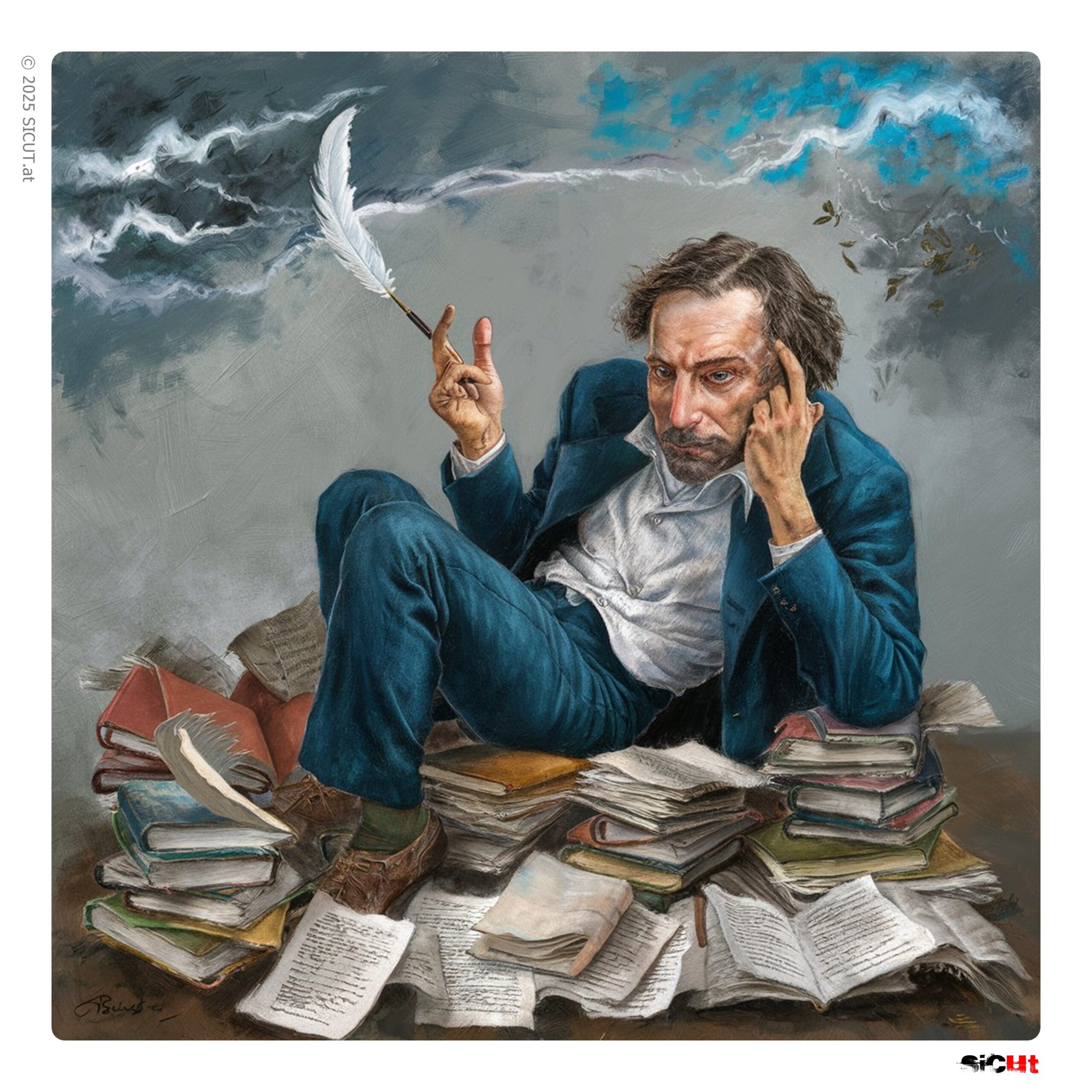

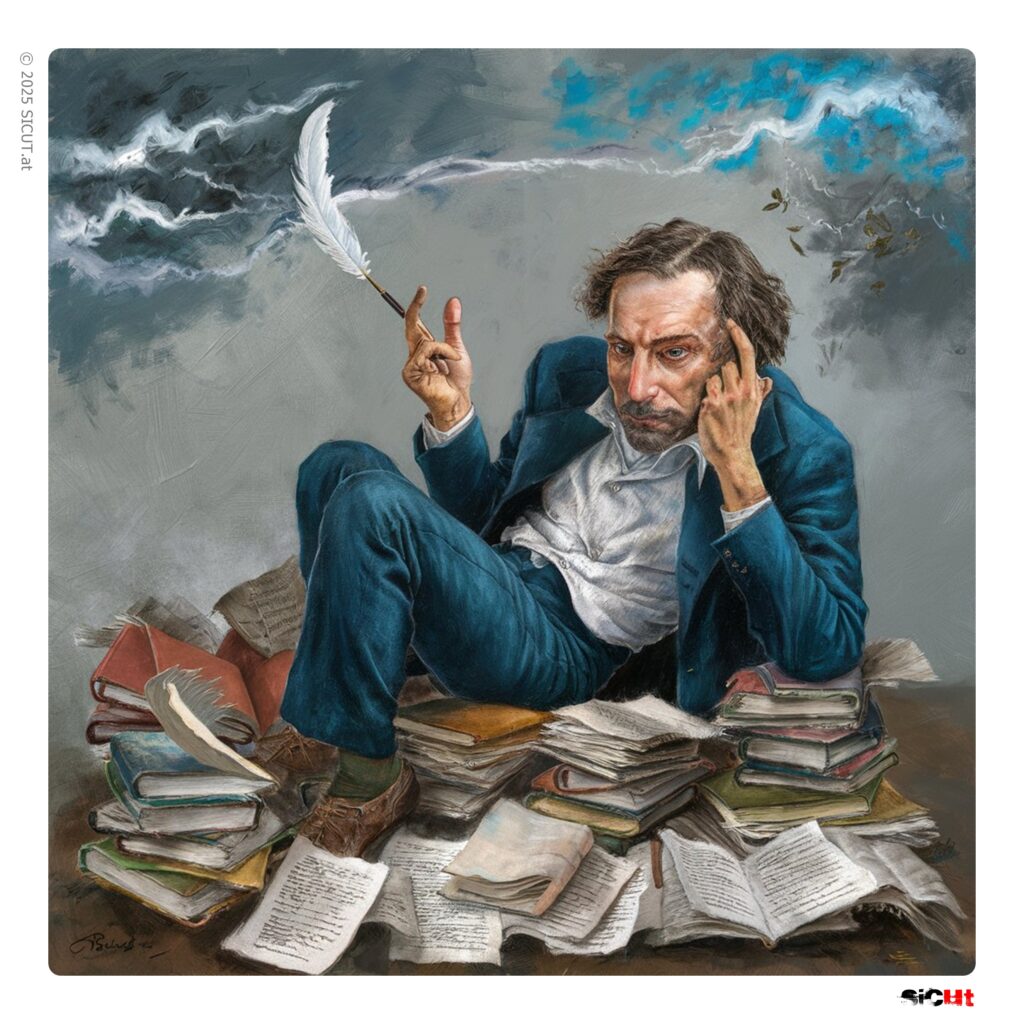

Peter Handke und die Pflicht zum Widerspruch

Es gibt Schriftsteller, die schreiben, um geliebt zu werden. Und es gibt jene, die schreiben, weil sie es müssen – aus einer inneren Notwendigkeit heraus, die sich weder durch Applaus noch durch Empörung aufhalten lässt. Peter Handke gehört unzweifelhaft zur zweiten Kategorie. Er ist kein Autor der Konzessionen, kein Intellektueller, der sich vom Zeitgeist treiben lässt, sondern einer, der mit poetischer Entschlossenheit gegen das Rauschen der Meinungen anschreibt. Dass dieser Mann, der sich weigert, sich vor der Heiligen Kuh „Demokratie“ zu verneigen, wie es ihm Medien und Politik eintrichtern wollen, immer wieder Empörung auslöst, ist weniger ein Skandal als vielmehr ein Beweis dafür, wie wenig Raum der gesellschaftliche Diskurs heute noch für wirkliche Abweichung lässt. Handke stört. Und das ist gut so. Denn wo niemand mehr stört, ist es mit der Literatur nicht mehr weit her.

„Ich schreibe nicht, um zu urteilen. Ich schreibe, um zu zeigen.“

(Die Lehre der Sainte-Victoire, 1980)

Das Wort “Demokratie” und seine Entleerung

„Ich kann das Wort Demokratie nicht mehr ausstehen“ – ein Satz, der wie ein Hammerschlag wirkt, und dessen Echo sich in der Erregung der Debatten spiegelt. Doch wer diese Aussage vorschnell als demokratiefeindlich abtut, hat entweder Handkes Werk nicht gelesen oder seine Denkweise nie wirklich verstanden. Was Handke meint, ist nicht die Demokratie im ureigenen Sinne – die Herrschaft des Volkes, getragen von Recht und Teilhabe –, sondern das Schlagwort, das zur bloßen Floskel verkommen ist. Der Begriff, einst geladen mit revolutionärer Hoffnung und Gestaltungskraft, wird heute in politischen Sonntagsreden heruntergeleiert, um Machtverhältnisse zu zementieren, nicht zu hinterfragen. In diesem Sinne ist Handkes Kritik ein Aufschrei gegen die Selbstzufriedenheit eines Systems, das seine eigene Unantastbarkeit predigt, während es im Innersten von der Auflösung gelebter Demokratie bedroht ist.

„Was gesagt wird, ist nicht das, was ist. Aber wenn nichts gesagt wird, ist nichts.“

(Versuch über die Müdigkeit, 1989)

Die kleinen Diktaturen des Alltags

Wenn Handke sagt, Frankreich sei eine Demokratie voller kleiner Diktaturen, dann beschreibt er eine Realität, die viele spüren, aber nur wenige benennen dürfen. Die Bürokratisierung des Lebens, das Regime der Sprache, die Regeln der politischen Korrektheit, der Imperativ zur moralischen Haltung – all dies sind Erscheinungsformen jener subtilen Macht, die nicht durch offene Gewalt, sondern durch die Normierung des Denkens herrscht. Die Diktatur der Gewissheiten, die in sozialen Medien ihre inquisitorische Kraft entfaltet, lässt dem Andersdenkenden kaum noch Raum zum Atmen. Und darin liegt das Tragische: Denn wo die Meinungsfreiheit sich in einen Konsenszwang verwandelt, verliert auch der Protest seinen Ort.

„Die wahren Diktaturen erkennt man nicht an den Uniformen, sondern an der Sprache.“

(Noch einmal für Thukydides, 1990)

Der Krieg in der Ukraine: Ein anderer Blick

Handkes Einschätzung des Ukraine-Kriegs mag vielen als Zumutung erscheinen. Doch Literatur ist nicht dazu da, das Sagbare zu wiederholen, sondern das Verdrängte ins Licht zu zerren. Wenn Handke sagt, der Krieg sei vermeidbar gewesen, dann spricht daraus nicht Russophilie oder Gleichgültigkeit gegenüber dem Leid der Ukrainer, sondern ein tiefes Misstrauen gegenüber den Narrativen der Macht. Er insistiert auf einer Sichtweise, die nicht von medialen Schlachtfeldern diktiert ist, sondern vom Zweifel getragen wird – dem Zweifel an der Klarheit von Schuld und Unschuld, von Aggressor und Opfer.

„Wenn ich nur noch sagen kann, was alle sagen, dann bin ich keiner mehr.“

(Das Gewicht der Welt, 1977)

Sein Mitgefühl gilt dem Volk – nicht dem politischen Spektakel. Und das ist in unserer Gegenwart vielleicht die radikalste Form des Humanismus.

Der letzte Zeuge der Weltverzweiflung

„Zehn Prozent Akkuladung“ – diese Metapher für den Zustand der Welt zeugt von einer melancholischen Hellsicht, die Handkes Spätwerk zunehmend durchzieht. Er spricht nicht mehr als junger Empörer, sondern als alter Zeuge. Der Furor ist der Klarsicht gewichen, das Pathos der Stille. Doch die Wucht seiner Worte ist geblieben. Handke fühlt das Ende – nicht nur des politischen Diskurses, sondern einer ganzen kulturellen Epoche. Der Welt geht die Energie aus, weil sie sich selbst nicht mehr spürt. Weil sie sich im Lärm ihrer eigenen Technologien verliert und dabei ihre poetische Substanz aufzehrt.

„Es war eine Zeit, da schien alles noch vor mir zu liegen. Jetzt liegt alles hinter mir, und ich sehe deutlicher.“

(Mein Jahr in der Niemandsbucht, 1994)

Literatur als Ort der Unversöhnlichkeit

Peter Handke hat nie versucht, ein politischer Ratgeber zu sein. Er ist auch kein Philosoph, der Systeme entwirft. Seine Aussagen sind Bruchstücke eines Weltgefühls, Fragmente einer inneren Unruhe. Wer sie auf ihre politische Korrektheit hin prüft, verkennt ihren Ursprung. Handke spricht aus dem Zwischenraum – zwischen Gefühl und Sprache, Wahrnehmung und Denken. Er ist ein Unzeitgemäßer, weil er nicht gefallen will. Und das ist seine größte Stärke. Die Literatur lebt nicht von Konsens, sondern vom Riss.

„Ich will nicht recht haben. Ich will sehen.“

(Versuch über den geglückten Tag, 1991)

Handke ist einer der letzten, die dieses Ringen noch wagen – kompromisslos, sprachgewaltig, sperrig. Man muss ihn nicht lieben. Aber man muss ihn ernst nehmen. Denn wer ihn zum Schweigen bringen will, stellt nicht nur einen Menschen kalt – er verrät die Idee der Literatur selbst.