Die unbefleckte Empfängnis und das Y-Chromosom – Ein Wunder der Genetik

Es gibt Themen, die scheinen so fest in der kulturellen und religiösen Erzählung verankert, dass sie jeglicher Kritik entzogen sind. Doch genau solche Themen bieten das beste Material für eine polemische, satirische Betrachtung. Und gibt es ein besseres Thema für eine solche Analyse als die Geschichte von Jesus von Nazareth, dem symbolischen Herz der christlichen Religion? Noch dazu, wenn wir die moderne Gender-Debatte in die uralte Frage nach seiner Identität einfließen lassen?

Wenn man sich nämlich den biblischen Bericht von Jesu Herkunft anschaut, drängt sich ein beunruhigender Gedanke auf: Jesus war das Produkt einer unbefleckten Empfängnis. Also kein Sex, keine Spermien, kein genetischer Beitrag eines biologischen Vaters. Was bedeutet das? Nun, da wird der moderne Genetiker stutzig: Wenn Josef nicht der biologische Vater war, woher sollte Jesus dann ein Y-Chromosom haben, das ihn als biologischen Mann klassifiziert? Ohne das Y-Chromosom, das den entscheidenden Unterschied zwischen männlichen und weiblichen Menschen ausmacht, müsste Jesus theoretisch als Frau geboren worden sein. Oder – und hier wird es spannend – könnte es sein, dass Jesus weder männlich noch weiblich war, sondern trans-queer?

Maria, der Heilige Geist und die Genderfluidität

Beginnen wir mit der zentralen Figur in dieser Entstehungsgeschichte: Maria, die Jungfrau. Sie wurde nach der Überlieferung vom Heiligen Geist „überschattet“. Die Formulierung ist hier entscheidend, denn „überschatten“ klingt schon ein wenig nach einem metaphysischen Übergriff, aber wir wollen Maria nicht noch zusätzlich belasten. Wichtiger ist die Tatsache, dass Josef nicht der Vater war. Das bedeutet, es gab keine Samenzelle, die ein Y-Chromosom beisteuern konnte.

Nun könnte man natürlich argumentieren, dass der Heilige Geist in seiner unendlichen Weisheit und Allmacht durchaus in der Lage gewesen wäre, ein Y-Chromosom aus dem Nichts zu erschaffen. Aber ehrlich gesagt, warum sollte er? Hat der Heilige Geist nicht ohnehin eine gewisse Fluidität in sich, die wir in den heutigen Begriffen als „genderfluid“ bezeichnen könnten? Schwebend zwischen den Geschlechtern, weder männlich noch weiblich, sondern jenseits solcher binärer Kategorien. Wenn dieser Geist Jesus gezeugt hat, dann vielleicht in einem ebenso fluiden, nicht-binären Körper? Die Vorstellung, dass Jesus schon allein durch die Umstände seiner Geburt in die Queer-Debatte eintritt, ist im Licht der modernen Gender-Theorie gar nicht so weit hergeholt.

Zwischenmenschlichkeit und göttliche Transzendenz

Wenn wir uns die Lebensgeschichte Jesu genauer ansehen, bemerken wir, dass er immer wieder als Außenseiter agiert, als jemand, der nicht in die konventionellen sozialen Strukturen passt. Seine Predigten sind durchzogen von einer Haltung der Inklusion und Empathie für die Ausgegrenzten. Er umgab sich nicht mit den Reichen und Mächtigen, sondern mit Zöllnern, Huren, Kranken und all jenen, die am Rande der Gesellschaft standen. Wenn das nicht schon ein erster Hinweis darauf ist, dass er sich selbst als Teil einer queeren, nicht-normativen Gemeinschaft verstand, dann weiß ich auch nicht weiter.

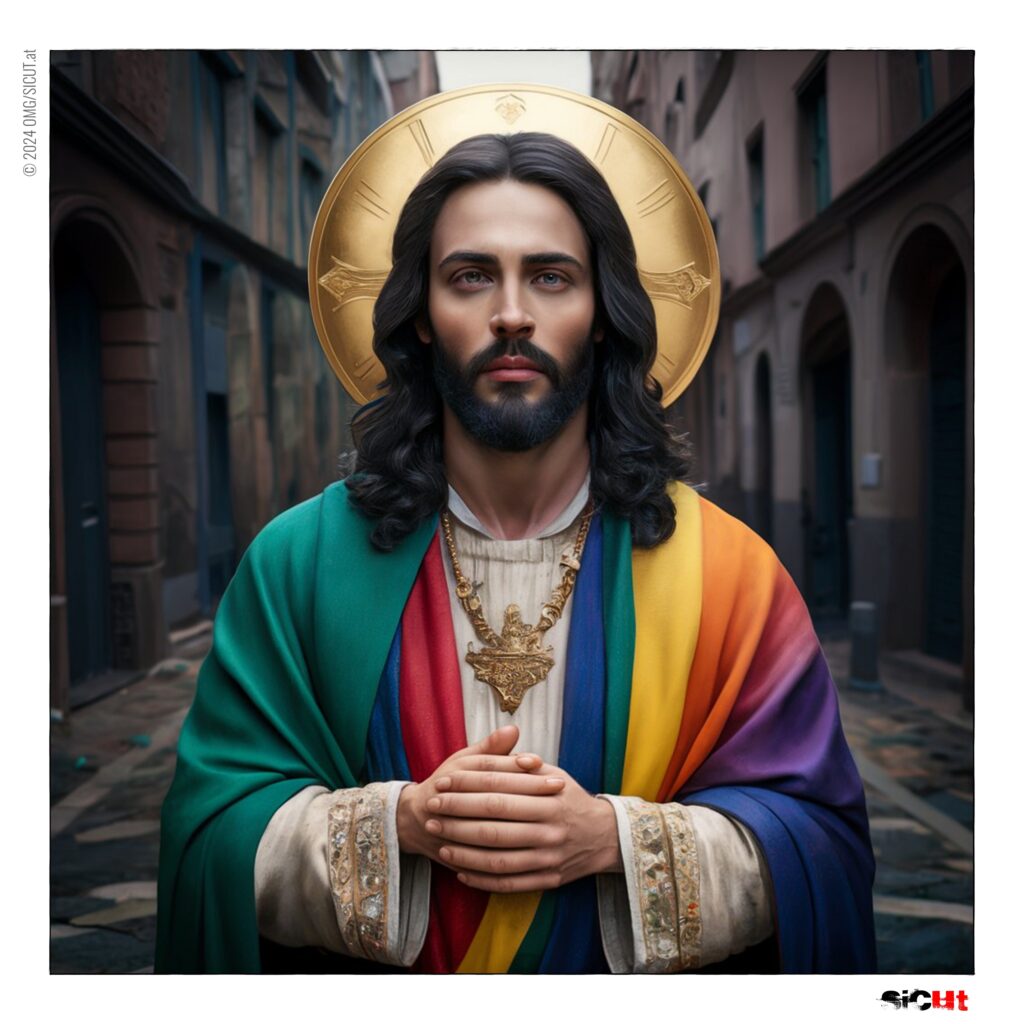

Was war Jesus also, wenn nicht eine Art Vorläufer der heutigen LGBTQ-Bewegung? Er stellte gesellschaftliche Normen infrage, predigte bedingungslose Liebe und Inklusion und stand für eine radikale Neubewertung des menschlichen Zusammenlebens. Er war, mit anderen Worten, die vielleicht prominenteste trans-queere Figur der Geschichte, lange bevor die Gesellschaft überhaupt einen Namen für diese Identität hatte. Wenn man die Evangelien liest, kann man fast die Regenbogenfahne über Nazareth flattern sehen, während Jesus in Sandalen durch die Gegend läuft und Menschen über Akzeptanz und Liebe belehrt.

Die männliche Zuschreibung und das patriarchale Missverständnis

Natürlich gibt es eine große, nicht unwesentliche Hürde, die dieser These im Wege steht: die ständige Bezeichnung Jesu als „Sohn Gottes“. Doch was, wenn dies ein klassischer Fall von patriarchalem Missverständnis ist? Die Männer, die die Bibel schrieben – und wir dürfen nicht vergessen, dass es ausschließlich Männer waren – waren so sehr in ihrem patriarchalischen Denken gefangen, dass sie keine andere Vorstellung von göttlicher Macht hatten als die eines männlichen Gottes, der einen männlichen Sohn zeugt. Doch was, wenn diese Bezeichnung nichts weiter als eine symbolische Fehlinterpretation ist?

Jesus selbst bezeichnete sich lieber als „Menschensohn“, was viel inklusiver klingt. Kein Hinweis auf das biologische Geschlecht, sondern eine Art neutrale Selbstbezeichnung. Menschensohn – das könnte genauso gut „Menschenkind“ heißen. Wenn wir also die Bibel mit einem kritischen, queer-theoretischen Blick lesen, erkennen wir, dass Jesus sich sehr bewusst von der traditionellen, männlichen Zuschreibung entfernt hat. Vielleicht fühlte er sich nie vollständig als Mann? Vielleicht empfand er die rigiden Geschlechtsrollen seiner Zeit als einengend, als unzureichend, um seine göttliche Mission zu erfüllen?

Kreuzigung als queerer Akt der Selbstaufopferung

Ein weiteres faszinierendes Element, das in dieser Betrachtung nicht übersehen werden sollte, ist die Kreuzigung selbst. In der queeren Theologie gibt es die Überzeugung, dass die Selbstaufopferung, das radikale Außenseitertum und die Ablehnung durch die Gesellschaft eine zentrale Rolle im Leben vieler queerer Menschen spielen. Jesus, der zu Unrecht verurteilt, gefoltert und hingerichtet wurde, steht damit symbolisch für all jene, die sich in einer Welt behaupten müssen, die ihre Existenz nicht versteht oder akzeptiert.

Die Kreuzigung kann also als ein symbolischer Akt der Selbstaufopferung verstanden werden, der in der queeren Community bis heute relevant ist. Jesus wählte nicht den leichten Weg, sondern ging direkt auf den Scheideweg zwischen Leben und Tod, zwischen gesellschaftlicher Akzeptanz und vollständiger Ablehnung zu. Dieses ultimative Opfer – seine Existenz als etwas „Anderes“ in einer Welt, die Anderssein nicht akzeptiert – macht ihn zu einer idealen Ikone der Queerness.

Ein Neuanfang jenseits der Geschlechter

Und dann kommt die Auferstehung – der Moment, in dem Jesus, der tot geglaubte Sohn Gottes, aus dem Grab tritt. Aber was aufersteht, ist mehr als nur der Körper eines Mannes. Es ist der Beweis, dass das Leben und die Identität Jesu alle Kategorien sprengt, die wir ihm zuschreiben wollen. Geschlecht, Identität, Körper – all das wird in der Auferstehung irrelevant. Jesus überwindet nicht nur den Tod, sondern auch die binären Vorstellungen von Mann und Frau, von Mensch und Gott.

Die christliche Theologie hat diesen Moment als das zentrale Mysterium des Glaubens gefeiert. Doch was, wenn die Auferstehung ein Symbol für den Sieg über die binäre Geschlechterordnung ist? In diesem Sinne könnte man sagen, dass Jesus in seiner Auferstehung zu einer Art göttlicher Transfigur geworden ist – ein Wesen, das sich jeglicher Kategorie entzieht und damit zum ultimativen Symbol der Queerness wird.

esus als trans-queere Erlöserfigur der modernen Welt

Was lernen wir also aus all dem? Jesus war mehr als nur ein einfacher Mann, der in einem fernen Land predigte. Er war – ob er sich dessen bewusst war oder nicht – eine Figur, die alle Kategorien von Geschlecht und Identität sprengte. Die unbefleckte Empfängnis, seine rebellische Botschaft der Liebe und Inklusion, sein Außenseitertum, seine Kreuzigung und schließlich seine Auferstehung – all dies fügt sich zu einem Bild zusammen, das ihn als trans-queere Ikone in der heutigen Welt neu erstrahlen lässt.

Natürlich wird diese Interpretation nicht jedem gefallen, besonders nicht den traditionellen Gläubigen, die an den althergebrachten Vorstellungen von Geschlecht und Göttlichkeit festhalten. Doch genau darin liegt der Reiz dieser Analyse: Sie fordert uns heraus, unsere Sichtweisen zu hinterfragen und Jesus in einem neuen, modernen Licht zu sehen. Vielleicht ist es an der Zeit, die alten Mythen auf den Prüfstand zu stellen und zu erkennen, dass der Messias selbst schon lange vor uns das getan hat, wofür heute so viele kämpfen: Er hat das binäre Denken überwunden.

Quellen und weiterführende Links

- The Holy Bible, New Testament – Die Primärquelle, die Grundlage aller theologischen Diskussionen.

- Judith Butler, Gender Trouble – Die bahnbrechende Arbeit über Geschlecht und Identität, die uns hilft, Jesus als postmoderne Figur zu betrachten.

- Michel Foucault, Überwachen und Strafen – Eine wichtige Lektüre über Machtstrukturen, die auch im religiösen Kontext von Bedeutung ist.

- John Shelby Spong, Jesus for the Non-Religious – Ein unorthodoxer Blick auf das Leben Jesu, jenseits traditioneller Glaubenssätze.

- Queer-Theologie: Diverse Texte und Artikel, die die Rolle von Religion in der modernen Genderdebatte hinterfragen.