Ein Hoch auf die politische Elastizität – oder wie man das Rückgrat biegt, ohne es zu brechen

Man stelle sich vor, ein Hausbesitzer kündigte vollmundig an, die bröckelnde Fassade seines Altbaus endlich einer gründlichen Sanierung zu unterziehen – mit eigenen Mitteln selbstverständlich, ohne neue Schulden, ganz so, wie es sich für einen soliden Haushälter gehört. Kaum aber hat er den Mietern diese frohe Botschaft verkündet, entdeckt er plötzlich, dass das Fundament eigentlich auch schon seit Jahrzehnten auf wackligen Säulen steht, der Dachstuhl von Holzwürmern zerfressen ist und die Heizung sich nur noch mit Bittgebeten in Gang setzen lässt. Nun bricht hektische Betriebsamkeit aus: Man benötigt dringend Geld. Viel Geld. Aber Schulden machen? Um Himmels willen, nein! Das wäre ja gegen jede Prinzipientreue! Und so erfindet der pfiffige Eigentümer das Sondervermögen – ein wahrhaft euphemistisches Meisterstück sprachlicher Alchemie, das aus schnöder Neuverschuldung plötzlich eine goldglänzende Rücklage zaubert.

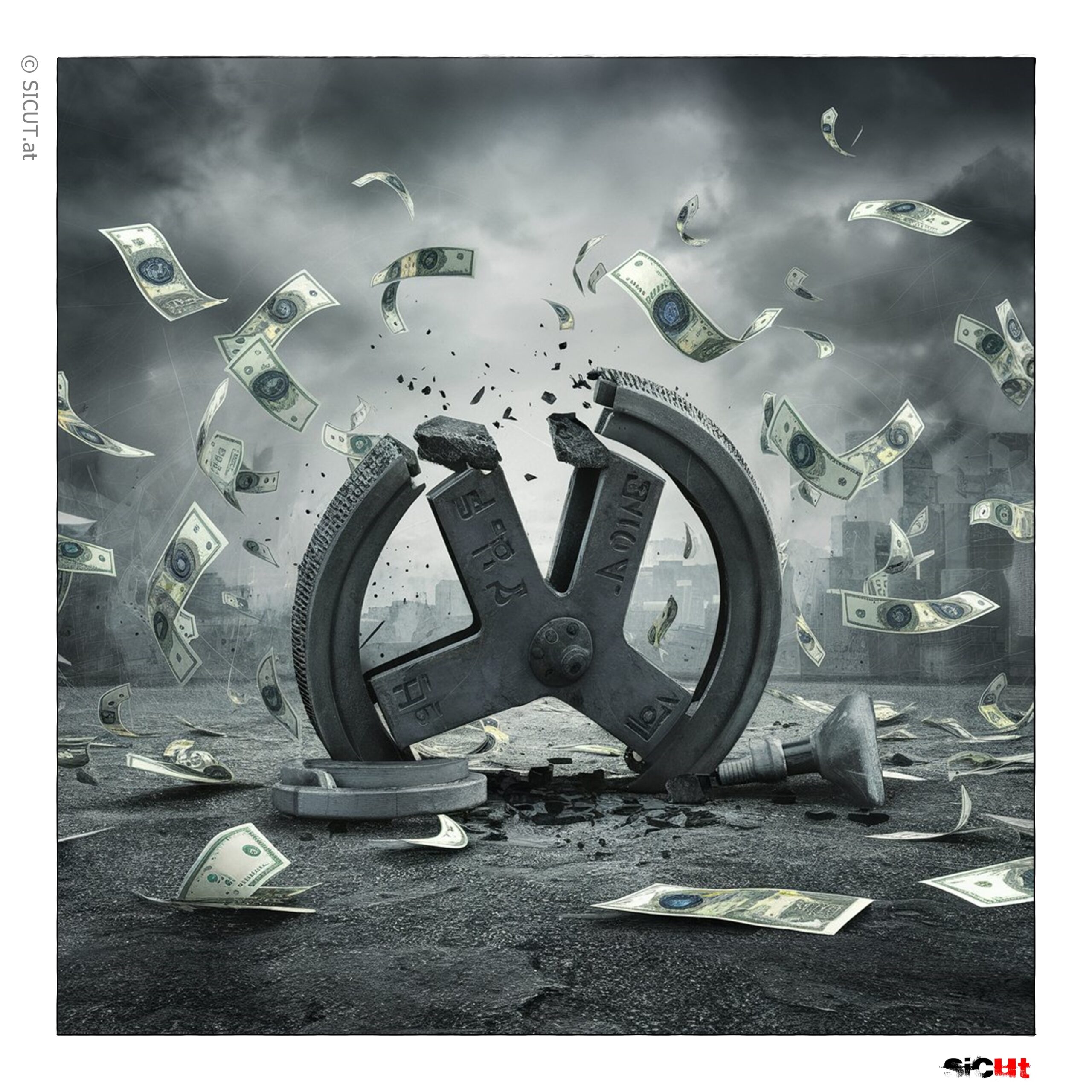

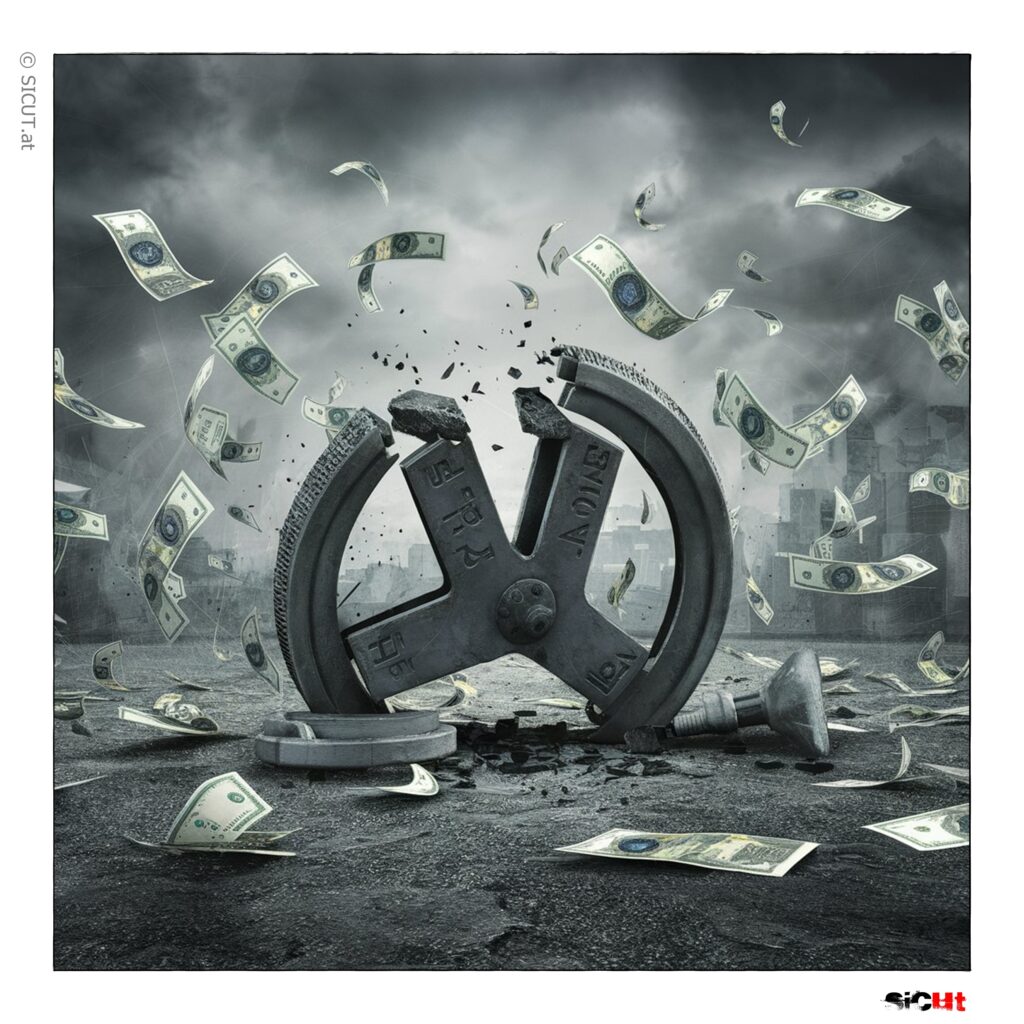

Natürlich ist dieser fiktive Hauseigentümer kein anderer als der Staat – jener vielgliedrige, sich selbst steuernde Organismus, der sich an seinen eigenen Prinzipien nur dann stört, wenn sie seinen Gestaltungsspielraum beschränken. Die Schuldenbremse, einst als Bollwerk gegen fiskalische Hemmungslosigkeit gefeiert, erweist sich in Krisenzeiten als genauso biegsam wie ein Bambusrohr im Wind. Ein kurzer Notruf in Richtung Verfassungsjuristen, ein paar kunstvoll konstruierte Haushaltskniffe – schon ist der eiserne Grundsatz der Neuverschuldungsvermeidung in wohlfeile Flexibilität transformiert. Sondervermögen heißen die neuen Zaubertruhen, und wer bei diesem Begriff noch an Rücklagen oder Sparguthaben denkt, hat die Funktionsweise des politischen Schönsprech-Generators gründlich unterschätzt.

Demokratie im Schlussspurt – Mit Vollgas am Wählerwillen vorbei

Die eigentliche Pointe der jüngsten Haushaltsakrobatik liegt freilich nicht in der kreativen Umbenennung von Schulden, sondern in der fast schon rührenden Unverfrorenheit, mit der sich eine abgewählte Regierung auf den letzten Metern ihrer Amtszeit noch schnell eine Zwei-Drittel-Mehrheit organisiert, die es wenige Wochen später gar nicht mehr geben wird. In parlamentarischen Dämmerstunden, wenn die Aufmerksamkeit des Souveräns bereits auf die nächste Legislaturperiode gerichtet ist, lassen sich erstaunliche Dinge durchsetzen – zum Beispiel eine Grundgesetzänderung, deren Tragweite die Volksvertreter vor laufenden Kameras mit dem Brustton der Überzeugung als alternativlos deklarieren.

Dabei könnte man sich mit etwas Geschichtsbewusstsein daran erinnern, dass demokratische Legitimation nicht allein in der arithmetischen Mehrheit besteht, sondern auch in der Fähigkeit, den Wählerwillen nicht bloß zu exekutieren, sondern zu respektieren. Doch warum sich mit solchen Spitzfindigkeiten aufhalten, wenn die Macht noch für ein paar Monate reicht, um Entscheidungen zu zementieren, die der Nachfolger vielleicht gar nicht mehr revidieren kann? Man muss es ja nicht gleich „Selbstermächtigung“ nennen – nennen wir es einfach haushaltspolitische Prophylaxe.

Vom Haben und Nichthaben – Die Wunderwelt der Nullzinsen

Natürlich könnte man jetzt einwenden, dass in Zeiten globaler Krisen und galoppierender Investitionsnotstände besondere Maßnahmen nötig seien. Das ist zweifellos richtig. Doch der Eifer, mit dem die Schuldenbremse in den Stand-by-Modus versetzt wird, korrespondiert merkwürdigerweise nie mit einer ernsthaften Debatte darüber, wie sich öffentliche Einnahmen dauerhaft stabilisieren ließen. Man könnte ja mal – nur als Gedankenspiel – über eine Vermögenssteuer sprechen, oder über eine höhere Kapitalertragssteuer. Aber solche Ideen landen im politischen Diskurs in der Regel schneller auf dem Abstellgleis, als man „Belastung der Leistungsträger“ sagen kann. Lieber lässt man sich bei der Bank seines Vertrauens eine Kreditlinie einrichten – pardon: ein Sondervermögen.

Ein Tipp am Rande: Versuchen Sie doch mal, Ihrer Hausbank zu erklären, dass Ihr Dispokredit eigentlich kein Kredit, sondern ein Sondervermögen sei – eine kreative Rücklage zur Absicherung zukünftiger Investitionen. Die Reaktion des Bankberaters dürfte irgendwo zwischen verstörter Heiterkeit und stiller Verzweiflung oszillieren.

Die Bremsen sind gelöst, der Hang ist steil

Es wäre zu billig, den aktuellen Haushaltstricksereien bloße Fahrlässigkeit zu unterstellen. In Wahrheit zeugt das, was wir erleben, von einem beachtlichen Maß an politischer Kreativität – einer Flexibilität, die allerdings stets dann zur Höchstform aufläuft, wenn es darum geht, sich selbst Spielräume zu schaffen. Die Schuldenbremse ist längst kein ehernes Gesetz mehr, sondern ein dehnbarer Gummi-Paragraf, den man in Notzeiten mit einem kurzen juristischen Stretching auf jede gewünschte Länge ziehen kann.

Die Frage ist nur: Wann wird das Bremsversagen zur Gewohnheit? Und wie lange kann ein politisches System es sich leisten, den Wählerwillen in kleinen, zynischen Dosen zu verabreichen – stets lächelnd, stets im Namen der Sachzwänge, stets mit dem beruhigenden Hinweis, dass es keine Alternative gebe?

Vielleicht brauchen wir ja bald ein eigenes Sondervermögen zur Rettung der Glaubwürdigkeit. Aber ob sich dafür noch eine Zwei-Drittel-Mehrheit finden ließe?