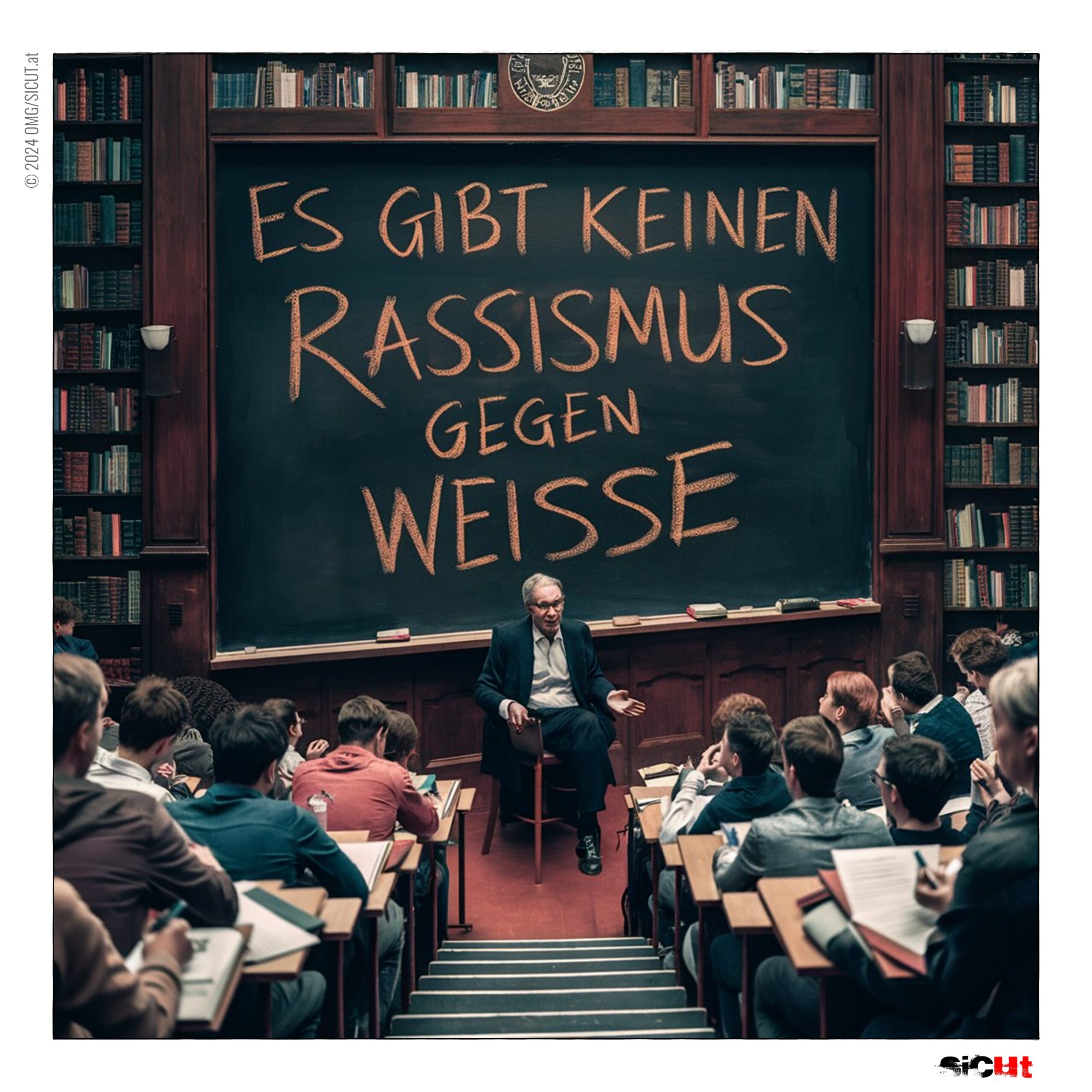

Rassismus gegen Weiße gibt es nicht, kann es nicht geben und wird es nie geben. Amen.

Man stelle sich die Szene vor: Ein erhabener Sessel, irgendwo in einem unbestimmten Raum über den Wolken der politisch korrekten Stratosphäre, aus dessen Polster sich eine ebenso erhabene Stimme erhebt, vielleicht begleitet von einem gedämpften Engelschor. Dort, auf diesem Thron der Unfehlbarkeit, sitzt der moderne Zeitgeist, mit erhobenem Zeigefinger, ein Lächeln wissender Überlegenheit auf den Lippen, und verkündet ex cathedra: „Rassismus gegen Weiße gibt es nicht, kann es nicht geben und wird es nie geben.“ Die Menge nickt, applaudiert. Amen.

Doch irgendwo in einem Paralleluniversum – oder vielleicht nur in der verschollenen Fußnote eines Postcolonial-Studies-Manifests – hört man das Echo eines anderen Denkers: „Und sie dreht sich doch!“ Dieses Mal jedoch nicht Galileo Galilei, der wackere Verteidiger der kopernikanischen Weltanschauung, sondern ein etwas verdutzter Durchschnittsbürger, der sich zu fragen beginnt, ob das, was er mit seinen eigenen Augen sieht und mit seinen eigenen Ohren hört, tatsächlich durch ein bloßes Dogma zum Verschwinden gebracht werden kann. Spoiler: Nein, es kann nicht.

Das heilige Dogma: Rassismus als Einbahnstraße

Beginnen wir mit dem Dogma, das die Debatte durchdringt wie Weihrauch die Ostermesse. In den heiligen Schriften des modernen Antirassismus wird gelehrt, dass Rassismus eine Frage der Machtstrukturen sei. Weiße, so heißt es, können keinen Rassismus erfahren, weil sie Teil einer globalen Herrschaftsklasse seien, die durch Kolonialismus, Imperialismus und Kapitalismus geformt wurde. Die Geschichte, so die offizielle Liturgie, hat die Weißen unweigerlich zu Tätern gemacht, während People of Color die Opfer sind – immer, überall, ungeachtet des Kontextes.

Nun könnte man einwenden, dass Machtverhältnisse komplexer sind, dass sie sich je nach geopolitischer oder gesellschaftlicher Situation ändern. Man könnte gar auf die Idee kommen, dass Macht eine wandelbare Größe ist, dass auch Weiße in bestimmten Räumen Opfer von Diskriminierung sein könnten, so wie People of Color in anderen Kontexten privilegiert sein können. Doch halt! Wer so argumentiert, begeht bereits den ersten Akt der Ketzerei gegen das sakrosankte Credo des Identitätspolitischen Kanons. Er zweifelt am Dogma. Und wenn eines klar ist, dann dies: Zweifeln führt immer zum Scheiterhaufen der öffentlichen Ächtung.

Die Kanzel der „Hegemonialen Macht“ und ihre untadelige Lehre

Die klassische Definition von Rassismus – also Vorurteile oder Diskriminierung basierend auf Rasse – ist lange tot, abgeschafft, verbrannt auf dem Scheiterhaufen der postmodernen Ideologie. An ihre Stelle ist eine weit komplexere, manche würden sagen weitaus verworrendere, Definition getreten, die nicht so sehr das Individuum als Subjekt von Diskriminierung sieht, sondern als Teil eines omnipräsenten Systems der Unterdrückung. Der weiße Bäckermeister aus Graz oder der weißhäutige Straßenkehrer in Manchester? Kollateralschaden eines Systems, das sie unweigerlich als Teil der „hegemonialen Machtstruktur“ stigmatisiert.

Selbst dann, wenn ein solcher Bäcker oder Straßenkehrer mit Beleidigungen, Gewalt oder Diskriminierung konfrontiert wird, darf dies nicht als Rassismus interpretiert werden. Denn, so lehrt uns der neue Katechismus, um „echten“ Rassismus zu erleben, müsste er die strukturelle Macht des Systems gegen sich haben. Weiße Menschen haben, so die Lehre, durch ihre bloße Existenz Teilhabe an dieser strukturellen Macht, und damit können sie unmöglich Opfer sein. Dasselbe gilt übrigens auch dann, wenn sich Machtverhältnisse regional oder sozial umkehren. Und in den Worten des großen Postmodernisten: „That’s just the way it is.“

Der moderne Ketzer: „Und es gibt ihn doch!“

Doch lassen wir uns einen Moment in die Gedankenwelt des Ketzers eintauchen, jener modernen Variante des Galileo Galilei, der einen leisen Verdacht hegt, dass diese dogmatische Doktrin vielleicht nicht den gesamten Bereich der Realität abdeckt. Dieser Galileo der Gegenwart würde möglicherweise, wenn auch zögerlich, darauf hinweisen, dass es viele Beispiele gibt, in denen weiße Menschen Diskriminierung erfahren – ja, möglicherweise sogar aufgrund ihrer Hautfarbe.

Er könnte etwa auf die jüngsten Entwicklungen in Südafrika verweisen, wo in einigen Regionen anti-weiße Ressentiments durchaus virulent sind und Weiße systematisch aus wirtschaftlichen oder politischen Prozessen ausgeschlossen werden. Oder er könnte auf die USA schauen, wo es in bestimmten identitätspolitisch aufgeladenen Diskursen mittlerweile salonfähig ist, pauschal und in verallgemeinernder Weise über „weiße Privilegien“ zu reden, was in einigen Kontexten durchaus zu feindseligen Einstellungen gegenüber Weißen führt.

Doch der moderne Ketzer wird gewarnt. Denn die Kanzel der neuen Orthodoxie ist wachsam. „Dies sind keine Beispiele von Rassismus!“, wird man ihm entgegenhalten, „Dies sind bloße Reaktionen auf Jahrhunderte der kolonialen Unterdrückung und der systematischen Diskriminierung.“ Was er beobachtet, ist keine Diskriminierung gegen Weiße, sondern lediglich der notwendige Ausgleich einer historischen Schuld. Jede Form der Demütigung, Verachtung oder Benachteiligung, die Weiße in diesem Kontext erfahren, ist also eine Form von „Wiedergutmachung“ – oder anders gesagt: eine Therapie für die kollektive Seele der Weltgeschichte.

Der Zyniker in der letzten Kirchenbank: Rechnen wir mal nach

Natürlich könnten wir, wie echte Satiriker es zu tun pflegen, die Rechenschieber zücken und anfangen, das Ganze nüchtern durchzukalkulieren. Nehmen wir das Argument der „strukturellen Macht“ ernst. Wir könnten fragen: Ab wann ist ein Individuum privilegiert genug, um nicht mehr Opfer von Rassismus werden zu können? Müssen wir ein bestimmtes Gehalt erreichen? Eine bestimmte Anzahl von Aktien halten? Oder reicht es bereits, in einem Land zu leben, das historisch als Kolonialmacht galt, um automatisch „strukturelle Macht“ zu genießen? Ist der obdachlose weiße Mann auf der Straße etwa ein Teil der „hegemonialen Macht“, während der wohlhabende, im Luxus lebende Angehörige einer Minderheit nicht dazu zählt?

Diese Art der Fragen ist freilich unangenehm. Denn sie entlarvt die Widersprüche der modernen Rassismusdebatte, die so sehr darauf bedacht ist, nicht die individuelle Situation, sondern nur noch die kollektive Schuld oder das kollektive Opfersein zu sehen. Die Realität jedoch, wie der moderne Galileo Galilei zu bemerken wagt, ist nicht schwarz-weiß. Sie ist komplex, chaotisch und weit weniger in vorgefertigte Schablonen zu pressen, als es die dogmatischen Lehrmeinungen uns glauben machen wollen.

Der Humor der Unfehlbaren: Wo bleibt das Augenzwinkern?

Das Satirische an dieser ganzen Debatte ist vielleicht nicht einmal die Tatsache, dass Rassismus als ein strikt unidirektionales Phänomen dargestellt wird – das wäre ja noch irgendwie zu erklären, wenn man sich auf die Machtstrukturen fokussiert. Nein, das Satirische ist vielmehr die absolute Ernsthaftigkeit, mit der diese Position verteidigt wird, als sei sie göttlich offenbart. Keine Ironie, kein Augenzwinkern, keine Zugeständnisse. Es ist, als hätten sich Teile des linken Diskurses von einer humorlosen Form des politischen Puritanismus infizieren lassen.

Manchmal ertappt man sich dabei, die Ironie zu vermissen, die früher in politischen Debatten das Salz in der Suppe war. Wo sind sie geblieben, die schelmischen Grinser, die uns zumindest zu verstehen gaben, dass auch sie wussten, wie absurd es sein kann, starre Definitionen auf eine viel zu komplexe Welt anzuwenden? Heute gibt es keinen Raum mehr für Selbstironie, keine Bereitschaft, die eigene Position infrage zu stellen. Alles ist zur unumstößlichen Wahrheit geworden – und wie wir aus der Geschichte wissen, sind unumstößliche Wahrheiten selten gesund für die geistige Freiheit.

Epilog: Die ewige Wiederkehr des Verdrängten

Und so bleibt uns nur eines: Das leise Murmeln des modernen Galileos zu hören, der da sagt: „Und es gibt ihn doch!“ Es gibt Diskriminierung in allen Formen, und sie kennt keine Hautfarbe. Dass sie strukturell oft gegen Minderheiten gerichtet ist, bleibt eine Realität, die wir bekämpfen müssen. Aber die Behauptung, dass Diskriminierung gegen Weiße per Definition ausgeschlossen sei, weil sie „strukturell privilegiert“ seien, ist letztlich ein Trick, der uns dazu verleiten soll, gewisse Phänomene zu ignorieren, die uns nicht ins Konzept passen.

Vielleicht wäre es an der Zeit, den Diskurs von der Kanzel herabzuholen und wieder auf den Boden der Tatsachen zu stellen. Und vielleicht könnten wir uns dabei einen Moment lang dem Humor zuwenden, um nicht zu vergessen, dass auch in den abgedrehtesten Debatten der menschliche Geist letztlich frei bleibt, sich über die Absurditäten des Lebens lustig zu machen. Denn in dieser Freiheit liegt die wahre Stärke – und die Fähigkeit, über uns selbst zu lachen, ist eine der wertvollsten Gaben, die wir haben.

Quellen und weiterführende Links

Die Zeit – Diskussionen über gesellschaftliche und politische Strömungen.

Honneth, Axel. The Struggle for Recognition: The Moral Grammar of Social Conflicts. Columbia University Press, 1996.

Goldberg, David Theo. Racial Subjects: Writing on Race in America. Routledge, 1997.

Bonilla-Silva, Eduardo. Racism Without Racists: Color-Blind Racism and the Persistence of Racial Inequality in the United States. Rowman & Littlefield, 2017.

DiAngelo, Robin. White Fragility: Why It’s So Hard for White People to Talk About Racism. Beacon Press, 2018.

The Atlantic – Berichterstattung über Rassismus und Identitätspolitik.

New York Times – Analysen über Rassismus in der modernen Gesellschaft.