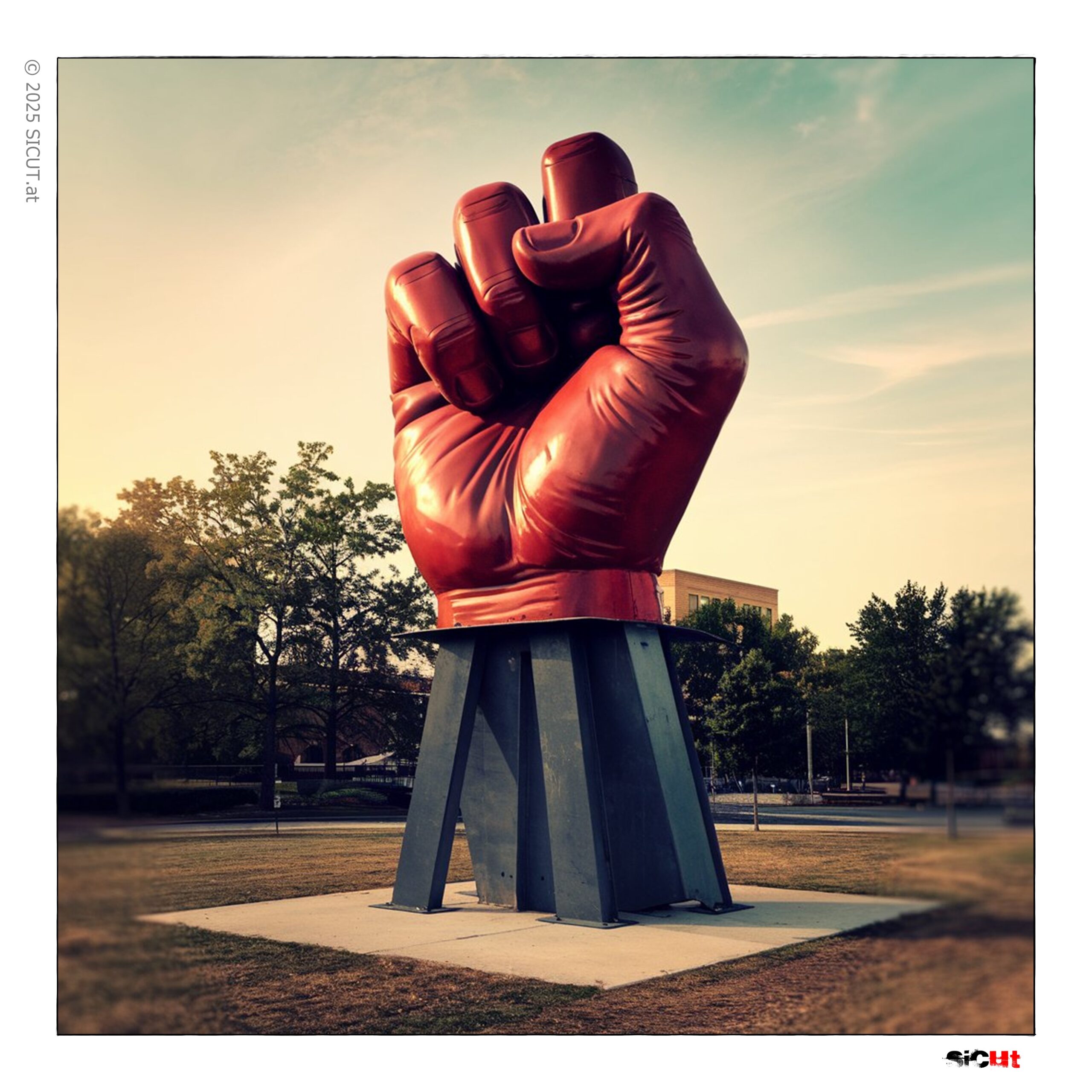

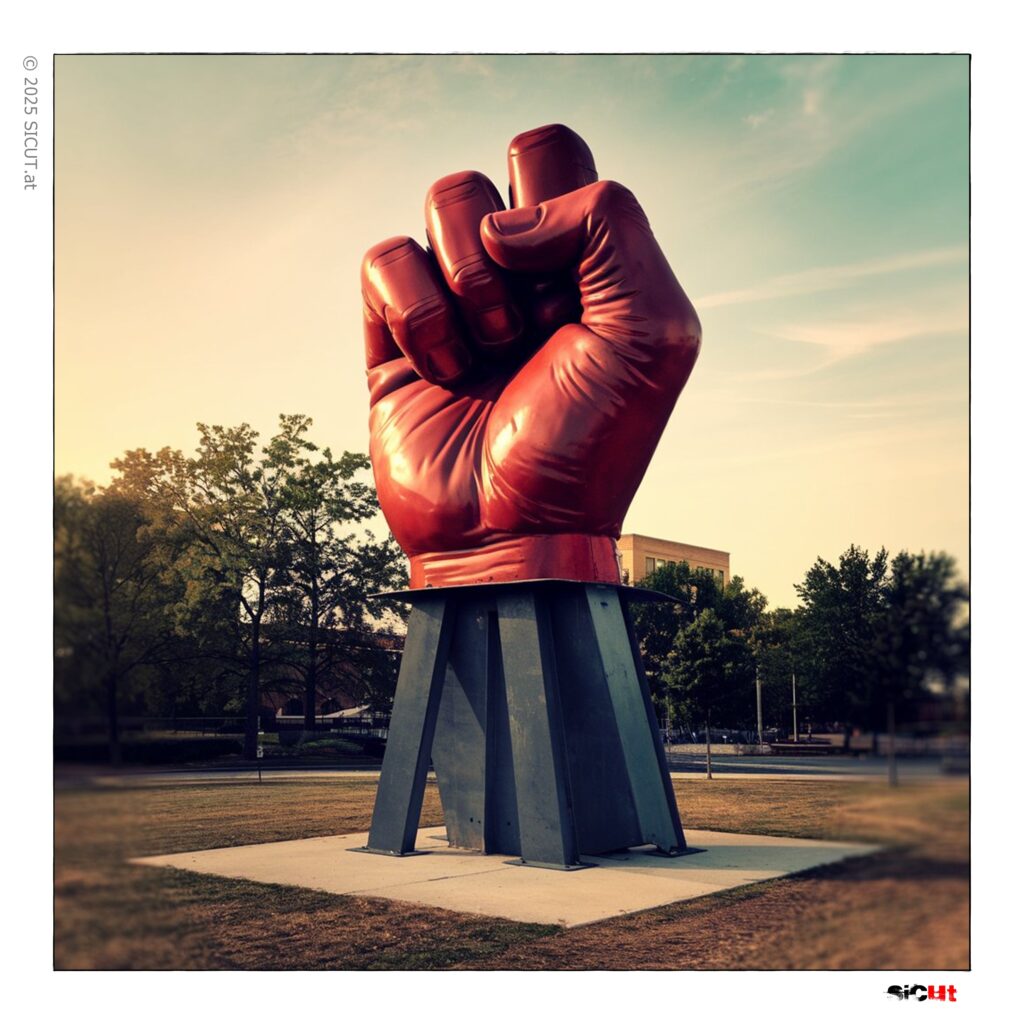

oder: Warum das Schweigen lauter spricht als das Geschrei

Freiheit ist bekanntlich ein großes Wort. So groß, dass man es auf Demonstrationsplakate pinseln, in Grundgesetze meißeln und in Sonntagsreden aufpolieren kann wie Omas Tafelsilber. Doch wie es mit großen Worten so ist: Sie scheinen oft gerade dann am stärksten zu glänzen, wenn sie am wenigsten gebraucht werden dürfen. Laut Umfragen glauben 60 bis 70 Prozent der Deutschen, ihre Meinung nicht mehr frei sagen zu dürfen. Das ist nicht nichts. Das ist eine Mehrheit. Doch statt Alarmglocken schrillen in den Redaktionen nur die Telefone der Sprachwächter, die nach „Narrativen“ suchen, nicht nach Argumenten. Freiheit, so lernen wir neu, ist nicht etwa das Recht, zu sagen, was man denkt – sondern die Pflicht, zu denken, was man sagen darf.

Natürlich darf man seine Meinung sagen. Nur eben nicht dort, wo es zählt: am Arbeitsplatz, im Hörsaal, im Freundeskreis, auf der Bühne, im öffentlichen Diskurs. Wer den falschen Satz zur falschen Zeit äußert, merkt schnell, wie dünn die Luft ist, selbst wenn man vorher dachte, man stünde auf der richtigen Seite des Sauerstoffzelts. „Freiheit wird nie geschenkt, nur gewonnen“, sagte Heinrich Böll. Was er nicht erwähnte: dass sie einem heute nicht mehr genommen wird mit dem Knüppel, sondern mit einem wohlwollenden Nicken, einem Fördermittelentzug oder einem neuen Leitfaden zur „inklusiven Kommunikation“. Man muss nicht eingesperrt werden, wenn man sich selbst zensiert.

Delegitimierung als Zeitdiagnose – oder: Wer den Staat schützt, muss die Freiheit nicht lieben

Willkommen im Jahr der «verfassungsschutzrelevanten Delegitimierung des Staates». Ein sprachliches Ungetüm, so bizarr, dass selbst Franz Kafka eine Rückfrage gestellt hätte. Wer den Staat kritisiert, delegitimiert ihn – aber wehe, er tut es zu laut, zu ironisch, zu gut begründet. Dann kommt der Schutz, nicht für den Bürger, sondern vor dem Bürger. Man hat es geschafft, eine Grauzone zu institutionalisieren, in der nicht das Gesetz gilt, sondern das Gefühl, dass irgendwas „nicht mehr geht“. Anzeigen wegen Satire. Verfahren wegen Karikaturen. Meldeportale für Gedankenverbrechen unterhalb der Strafbarkeitsgrenze. Ein digitaler Blockwartstaat 2.0, der sich nicht durch Uniformen, sondern durch Hashtags organisiert.

Noch vor zwanzig Jahren wäre es undenkbar gewesen, dass Minister öffentlich zur Denunziation aufrufen – heute ist es Ausdruck „gelebter Zivilcourage“. Ein Begriff, der längst bedeutet: mit der Herde mutig gegen das eine Schaf. Was früher Dissens hieß, gilt heute als Gefährdung. Was einst Opposition war, ist heute toxisch. Die Demokratie, so scheint es, soll geschützt werden, indem man sie vor den Bürgern abschirmt, die in ihrer Naivität glauben, sie hätten Mitspracherecht. Die Hoffnung, dies würde sich mit einem Regierungswechsel bessern, wurde zerknüllt und im Papierkorb der politischen Realität abgelegt – gleich neben dem Koalitionsvertrag.

Von der Illusion des Mitsprechens – oder: Der Bürger als Störfaktor

Man könnte meinen, es sei ein Betriebsunfall der Demokratie, dass ausgerechnet jene Minderheit, die sich für moralisch überlegen hält, die Zügel fest in der Hand hat. Aber es ist kein Unfall – es ist System. Die Politik folgt heute einer Mischung aus Sendungsbewusstsein, Weltrettungspathos und städtischer Entfremdung, die in ihrer Überheblichkeit fast schon religiöse Züge annimmt. Die grüne Elite, die nicht an Bahnhöfen lebt, nicht in Brennpunkten wohnt und keine Grundschule mit 90 Prozent Migrationsanteil von innen gesehen hat, bestimmt die Regeln – und redet vom „gesellschaftlichen Zusammenhalt“.

Man spricht von „unserer Demokratie“, als sei sie Privateigentum. Als wäre sie ein exklusiver Club, zu dem man Zutritt nur bekommt, wenn man den Dresscode kennt und die richtige Meinung mitbringt. Wer widerspricht, ist nicht etwa Mitbürger, sondern Problemfall. Wer abweicht, wird nicht gefragt, sondern markiert. Die Demokratie als geschlossene Veranstaltung – mit Einlasskontrolle durch den öffentlichen Diskurs. Die Filterblase wird zur Filterinstitution, und wer platzt, fliegt raus.

Migration als Sakrament – oder: Der moralische Imperativ der Selbstabschaffung

Ein weiteres Minenfeld, auf dem man in Deutschland tanzen muss, ist die Migrationspolitik – besser gesagt: Migrationsreligion. Denn längst hat sich hier eine Art säkularer Erlösungsglaube etabliert, in dem jede kritische Frage als Blasphemie gilt. Dass „die, die da sind“, zum Großteil die Falschen sind – nicht alle, aber viele – darf man nicht sagen. Und wenn man es sagt, darf man es nicht meinen. Denn die Moral duldet keine Empirie.

Die Probleme sind real, greifbar, messbar. Und doch werden sie beschwiegen, verdrängt oder unter „rechten Narrativen“ abgeheftet. Dabei ist es nicht rechts, Probleme zu benennen – es ist verantwortungsvoll. Rechts wird es erst, wenn man versucht, aus der Kritik Kapital zu schlagen. Die politische Mitte hat das Problem ausgelagert – an Ränder, an Bürgermeister, an verzweifelte Lehrer. Und wenn es irgendwo knallt, dann ist nicht die Politik schuld, sondern „strukturelle Herausforderungen“. Es ist, als würde man einen brennenden Wald damit löschen wollen, dass man das Wort „Feuer“ aus dem Wortschatz streicht.

Europäische Paralyse – oder: Wenn Berlin will, aber Brüssel darf nicht

Und als wäre das alles nicht genug, kommt auch noch die EU. Ein bürokratischer Koloss, der wie eine alte Uhr tickt, aber nie schlägt. Selbst wenn Deutschland wollte – es dürfte nicht. Selbst wenn es dürfte – es könnte nicht. Und selbst wenn es könnte – es käme jemand aus der SPD und sagte: Das ist aber gegen die EU-Richtlinie 239b, Absatz 17. Man fragt sich unweigerlich: Was genau wollen diese Leute? Wollen sie das Land retten, oder reicht es ihnen, dass sie selbst gerettet sind – in ihren sicheren Sitzen, mit ihren moralischen Bonuspunkten?

Die deutsche Politik ist gelähmt von einer europäischen Bürokratie, die das Denken längst durch Regelwerke ersetzt hat. Und wenn man doch einmal versuchen will, Dinge anders zu machen, kommt sofort die Korrektur von oben, unten oder innen. Es ist, als würde ein Land versuchen zu schwimmen – in einem Netz aus Vorschriften, Moralgeboten und politischer Feigheit. Kein Wunder, dass es untergeht.

Epilog in Moll – oder: Das Schweigen der Mehrheit

Es gibt eine stille Mehrheit in diesem Land. Eine, die längst begriffen hat, dass man zwar noch alles denken darf, aber nicht mehr alles sagen kann. Dass man zwar offiziell frei ist, aber praktisch gebunden. Dass Kritik erlaubt ist – solange sie niemanden stört. Und dass Hoffnung schön klingt, aber wenig nützt, wenn sie keine Werkzeuge hat.

Die Wahrheit ist: Freiheit stirbt nicht mit einem Knall. Sie wird zersetzt, langsam, Stück für Stück – durch Ironieverbote, Empörungsrituale und eine Kultur der Verdächtigung. Was bleibt, ist ein Land, das sich selbst in den Arm beißt, weil es sich nicht traut, in den Spiegel zu schauen. Aber wie immer in der Geschichte gilt: Es kommt nicht auf die Lauten an. Sondern auf die, die endlich aufhören zu schweigen.