Die grünen Wiesen der Moral – nur solange sie sauber gemäht bleiben

Da stehen sie, die glühenden Idealisten unserer Zeit, die Bannerträger der Ökologie, der sozialen Gerechtigkeit, der veganen Morgenröte. Sie sind die Helden des Diskurses, die moralische Avantgarde, die mit ihren Second-Hand-T-Shirts und wiederverwendbaren Kaffeebechern jeden mit stolz erhobenem Zeigefinger darauf hinweist, dass die Welt brennt. Und wer könnte ihnen widersprechen? Sie haben recht. Nur gibt es da ein winziges Problem: Diese grüne Revolution endet exakt an der Grenze dessen, was ihnen Unannehmlichkeiten bereitet.

Es ist leicht, für Umweltschutz zu demonstrieren, wenn man danach mit dem Elektro-SUV in den Bio-Supermarkt fährt, um Avocados aus Mexiko zu kaufen. Noch leichter ist es, für soziale Gerechtigkeit zu plädieren, solange die Diskussion nicht das eigene Gehalt, die eigenen Privilegien oder die eigenen Vorurteile tangiert. Es gibt wohl kaum ein schöneres Bild der modernen Doppelmoral, als die links-grüne Bourgeoisie, die in der Überzeugung lebt, die Welt zu retten, während sie selbst genüsslich auf dem Thron ihres westlichen Komforts verweilt.

Klimaschutz – aber bitte nicht in meiner Nachbarschaft

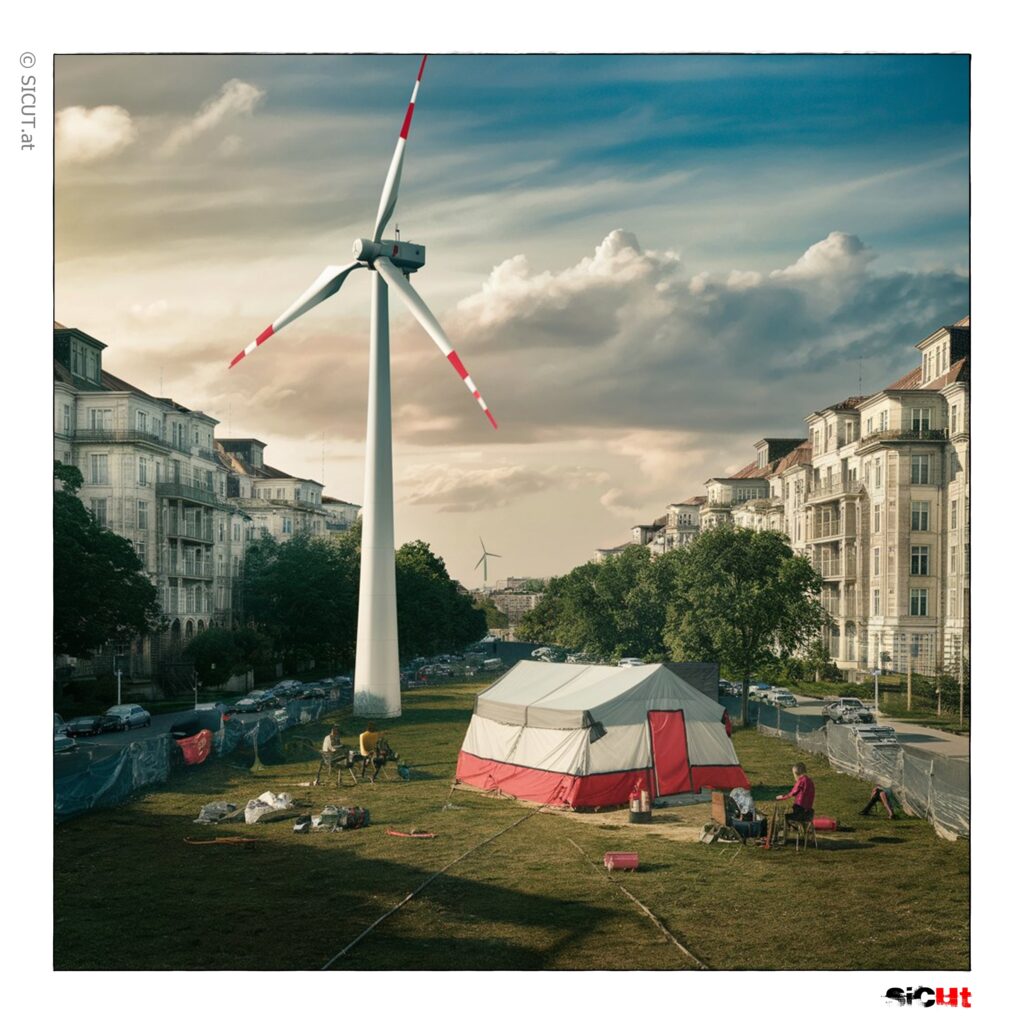

„Wir müssen den Planeten retten!“ schreien sie in Mikrofone, applaudiert von Gleichgesinnten, während der Schwarm an Windrädern und Solarparks auf den Flächen der sozial schwächeren Regionen des Landes errichtet wird. Man ist bereit, Opfer zu bringen – aber eben nicht die eigenen.

Ein Beispiel: Der charmante Vorort mit seinen sanierten Altbauten und blühenden Vorgärten erhebt sich gegen ein geplantes Flüchtlingsheim oder ein städtisches Windkraftprojekt. „Wir sind ja für Integration und erneuerbare Energien, aber hier ist einfach nicht der richtige Ort!“ Der richtige Ort ist immer woanders, vorzugsweise dort, wo die Stimmen weniger laut und die Gesichter weniger sichtbar sind.

Das links-grüne Gewissen liebt die Theorie und hasst die Praxis. Es predigt Verzicht, während es selbst großzügig konsumiert. Es glaubt an Solidarität, solange diese nicht das eigene Grundstück betrifft. Die Heuchelei ist nicht nur tragisch, sie ist fast schon bewundernswert in ihrer konsequenten Widersprüchlichkeit.

Das moralische Feigenblatt

Es gibt eine wunderbare Lösung für dieses Dilemma: Zertifikate. Mit dem Kauf von CO₂-Kompensationen, Fair-Trade-Produkten und Bio-Siegeln erkauft man sich die Absolution. Der links-grüne Konsument will kein schlechtes Gewissen haben, und die Industrie liefert genau das: Produkte mit moralischem Mehrwert, verpackt in recyceltem Karton und versehen mit wohlklingenden Labels.

Man fliegt mit gutem Gewissen nach Bali, denn der Flug wurde ja kompensiert. Dass dafür irgendwo Bäume gepflanzt werden, die wahrscheinlich nie das Erwachsenenalter erreichen, spielt keine Rolle. Es geht nicht um tatsächliche Veränderung, sondern um das Gefühl, Teil von etwas Größerem zu sein – einer Bewegung, die die Welt retten wird, ohne dass man dabei auf irgendetwas Wesentliches verzichten muss.

Wenn es um Geld geht, hört der Idealismus auf

Es gibt einen unausgesprochenen Deal in der links-grünen Szene: Wir reden über soziale Gerechtigkeit, aber nur, solange es nicht um wirtschaftliche Umverteilung geht. Die progressive Mittelklasse hat kein Problem damit, höhere Steuern zu fordern – solange diese nur die Reichen betreffen. Aber wehe, die Forderungen nach mehr Solidarität und Gerechtigkeit berühren das eigene Konto oder die eigene Sicherheit.

Ein Paradebeispiel ist der Wohnungsmarkt. Man demonstriert gegen steigende Mieten und fordert mehr sozialen Wohnungsbau, während man selbst die Eigentumswohnung im sanierten Altbau besitzt und die Vermietung einer Einliegerwohnung zur Refinanzierung des Tesla nutzt. Solidarität hört dort auf, wo der eigene Komfort bedroht ist. Und so wird aus der linken Utopie ein Werkzeug zur Selbstbestätigung, ein moralischer Schutzschild, der jede Kritik abprallen lässt.

Eine Meisterklasse in Opportunismus

Der moderne links-grüne Mensch ist ein Chamäleon. Er passt sich jeder Situation an, in der er seine Überzeugungen zur Schau stellen kann, ohne dabei jemals echte Risiken einzugehen. Der Begriff „mit dem Strom tanzen“ ist hier wörtlich zu nehmen: Es ist ein geschmeidiges Schweben entlang des Mainstreams, ein opportunistischer Walzer, der nur dann ins Stocken gerät, wenn der Tanzboden uneben wird.

Man ist gegen Atomkraft, bis die Strompreise steigen. Man ist für eine CO₂-Steuer, bis sie den eigenen Lebensstil berührt. Man ist für offene Grenzen, bis der eigene Vorort betroffen ist. Das links-grüne Gewissen ist wie ein Sonnenkollektor: Es funktioniert nur bei optimalen Bedingungen.

Die Doppelmoral tanzt weiter

Es ist leicht, links-grün zu sein, solange man sich in der komfortablen Blase der westlichen Wohlstandsgesellschaft befindet. Man kann sich als Teil einer Bewegung fühlen, die die Welt verändert, ohne jemals wirklich etwas verändern zu müssen. Und genau das macht den Tanz so tragisch: Er bewegt sich im Kreis, angetrieben von hehren Idealen, die stets von der Realität ausgebremst werden.

Die Lösung? Vielleicht weniger Predigt und mehr Praxis. Vielleicht ein bisschen weniger Selbstgefälligkeit und ein bisschen mehr echte Solidarität. Oder, realistischer: Wir genießen den Tanz weiter und hoffen, dass der Strom uns nicht irgendwann gegen einen Felsen spült.

Weiterführende Links und Quellen

- Studien zur Klimabewegung und ihrem Einfluss auf soziale Gerechtigkeit

- Berichte über NIMBY-Phänomene („Not In My Backyard“) in grünen Bewegungen

- Statistiken zur sozialen Ungleichheit in umweltpolitischen Projekten

- Kritische Analysen zur Doppelmoral im Nachhaltigkeitsdiskurs

- Essays zur sozialen Gerechtigkeit in progressiven Bewegungen