Von moralischen Höhenflügen, Marmeladebroten und der Inflation schützenswerter Weltanschauungen

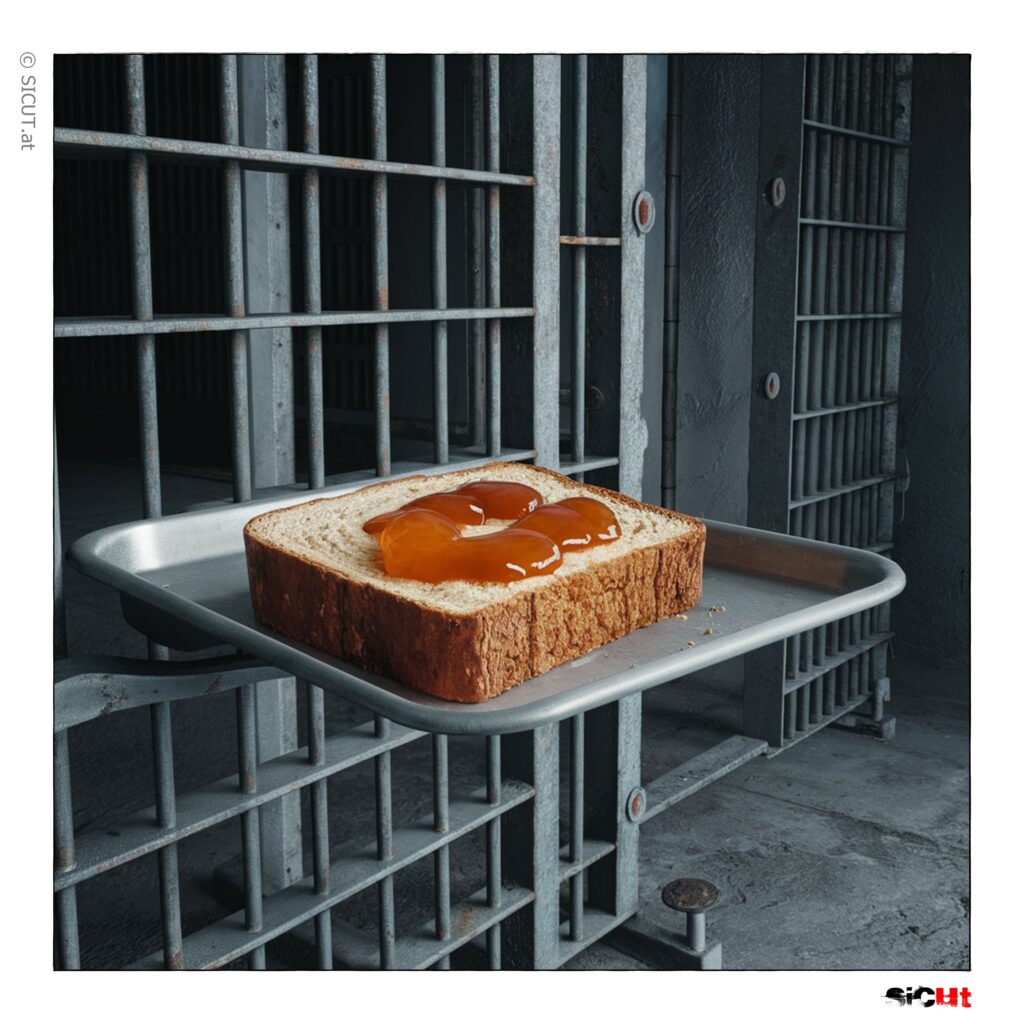

Man stelle sich vor, man sitzt in einer Zelle – nicht metaphorisch, sondern tatsächlich, irgendwo im Polizeianhaltezentrum Innsbruck. Die Gitterstäbe sind real, der Raum nüchtern. Was erwartet man? Eine Decke vielleicht, eine Matratze, einen Gefängniswärter, der mürrisch vorbeischlurft. Doch dann kommt das wahre Drama: Ein Marmeladebrot. Nicht eins, sondern mehrere. Für einen Menschen, der sich als Veganer identifiziert, mag dies weniger eine Mahlzeit als vielmehr ein Affront sein, ein existenzielles „Was hast du geglaubt?“ der Welt.

Das ist kein Scherz – oder vielleicht doch? Der 29-jährige Protagonist dieser Geschichte jedenfalls sieht darin keinen Anlass zum Lachen. Marmeladebrot in Haft? Ein Verstoß gegen die Europäische Menschenrechtskonvention! Veganismus sei schließlich eine Weltanschauung, nicht unähnlich einer Religion, und daher besonders schützenswert. Warum also dieser Missstand? Warum wird die heilige Kuh der veganen Prinzipien so schändlich übersehen?

Zwischen Marmeladebrot und Menschenrecht

Die Empörung des Betroffenen mag zunächst skurril wirken, doch ihre Implikationen sind ernst. Denn die Frage lautet: Was bedeutet es, eine Weltanschauung zur schützenswerten Kategorie zu erklären? In einer Welt, die bereits an der schieren Vielfalt konkurrierender Ansprüche erstickt, droht nun die nächste Aufweichung von Begrifflichkeiten.

Die Europäische Menschenrechtskonvention wurde geschaffen, um Leben, Freiheit und grundlegende Würde zu schützen. Dass sich dieser Schutz nun auf kulinarische Präferenzen erstrecken könnte, ist eine bemerkenswerte Erweiterung des Horizonts. Aber ist es eine sinnvolle? Oder eher eine groteske Parodie dessen, was Menschenrechte eigentlich bedeuten sollen?

Denn machen wir uns nichts vor: Eine „schützenswerte Weltanschauung“ bedeutet in der Praxis nicht nur ein individuelles Recht, Marmelade abzulehnen. Es bedeutet die Pflicht der Gesellschaft, dafür zu sorgen, dass Alternativen bereitgestellt werden – ob in Gefängnissen, Schulen, Kasernen oder Kantinen. Veganismus als Religion? Willkommen in der Welt der Schuhfetischisten-Tempel und Pasta-Jedi-Kirchen.

Der moralische Höhenflug der Privilegierten

Betrachten wir die Debatte aus einer anderen Perspektive: Was sagt es über unsere Gesellschaft aus, dass wir uns solche Streitfälle überhaupt leisten können? In einer Welt, in der Millionen Menschen keinen Zugang zu sauberem Wasser, geschweige denn zu ausreichender Ernährung haben, diskutieren wir über vegane Alternativen in Haftanstalten.

Diese Diskrepanz ist kein Zufall, sondern ein Symptom. Sie zeigt, wie weit entfernt wir uns in der westlichen Wohlstandsgesellschaft von den existenziellen Grundlagen des Lebens bewegen. Wer sich leisten kann, über die Art des Marmeladebrotes zu streiten, lebt in einem seltenen Luxuszustand – und hat zugleich den Kontakt zur globalen Realität verloren. Veganismus mag eine ethisch motivierte Lebensweise sein, doch im Kontext solcher Forderungen wirkt er wie ein exklusiver Club, der seinen Mitgliedern immer höhere moralische Eintrittsgebühren abverlangt.

Die Inflation der Weltanschauungen

Ein zentraler Aspekt dieser Diskussion ist die Inflation des Begriffs „Weltanschauung“. Je mehr individuelle Präferenzen und Überzeugungen unter den Schutzschirm dieses Begriffs fallen, desto schwieriger wird es, ernsthafte Anliegen von trivialen zu unterscheiden.

Religiöse Weltanschauungen genießen bereits Privilegien, die oft anachronistisch wirken. Schulen müssen Gebetsräume einrichten, Arbeitgeber Rücksicht auf Fastenzeiten nehmen, und der Steuerzahler subventioniert den Bau von Gotteshäusern. Und jetzt? Soll der Staat auch die Kosten für vegane Ersatzprodukte, lederfreie Stiefel und plastikfreie Verpackungen tragen?

Es ist paradox: Statt die bestehenden Privilegien kritisch zu hinterfragen, erweitern wir sie immer weiter. Jede neue Anerkennung einer Weltanschauung führt jedoch zu einer Verwässerung des Begriffs. Was bleibt am Ende noch von den Menschenrechten übrig, wenn sie zur Servierplatte für individuelle Befindlichkeiten werden?

Satire oder Realität

Doch bevor wir uns endgültig in Zynismus verlieren: Was, wenn dieser Fall nur ein Spiegel unserer Gesellschaft ist? Vielleicht zeigt uns das Marmeladebrot in Innsbruck etwas Entscheidendes. Nämlich, dass wir uns nicht nur über Rechte, sondern auch über Pflichten Gedanken machen sollten. Rechte müssen verteidigt, ja, manchmal sogar erstritten werden. Aber sie müssen auch sinnvoll begrenzt bleiben, um ihre Bedeutung nicht zu verlieren.

Die Freiheit des Einzelnen endet bekanntlich dort, wo die Freiheit des anderen beginnt. Doch wenn es darum geht, Ressourcen und Aufmerksamkeit zu verteilen, endet sie womöglich auch dort, wo die Geduld der Allgemeinheit aufgebraucht ist.

Der lange Schatten des Marmeladebrotes

Am Ende bleibt die Frage: Wollen wir wirklich in einer Welt leben, in der Marmeladebrote Menschenrechtsverletzungen darstellen? Oder sollten wir uns vielleicht darauf besinnen, dass nicht jede Präferenz ein Anspruch, nicht jede Unannehmlichkeit eine Katastrophe und nicht jede Weltanschauung ein Privileg verdient?

Wenn der Kläger in Innsbruck recht bekommt, mag das Konsequenzen haben. Doch diese Konsequenzen werden weniger die Rechte von Veganern stärken, sondern vielmehr die Absurditäten unserer Gegenwart weiter zementieren. Marmeladebrot als Menetekel – ein kleines Drama mit großer Symbolkraft.