Und wieder ein symbolträchtiges Jubiläum, eine jener runden Zahlen, die den Medienbetrieb in wohlige Erregung versetzen. 500 Tage sind vergangen, seit die Hamas Geiseln nahm, und Tel Aviv, diese unstete Metropole zwischen Licht und Schatten, zwischen Start-up-Kultur und Sirenengeheul, versammelt sich zum Gedenken. 500 Tage, eine Ewigkeit in der TikTok-Welt, ein Wimpernschlag der Geschichte – oder doch nur ein weiteres Kapitel im endlosen Drama des Nahostkonflikts, das auf den Bühnen der Weltöffentlichkeit inszeniert wird wie eine antike Tragödie mit immer neuen, aber letztlich austauschbaren Akteuren?

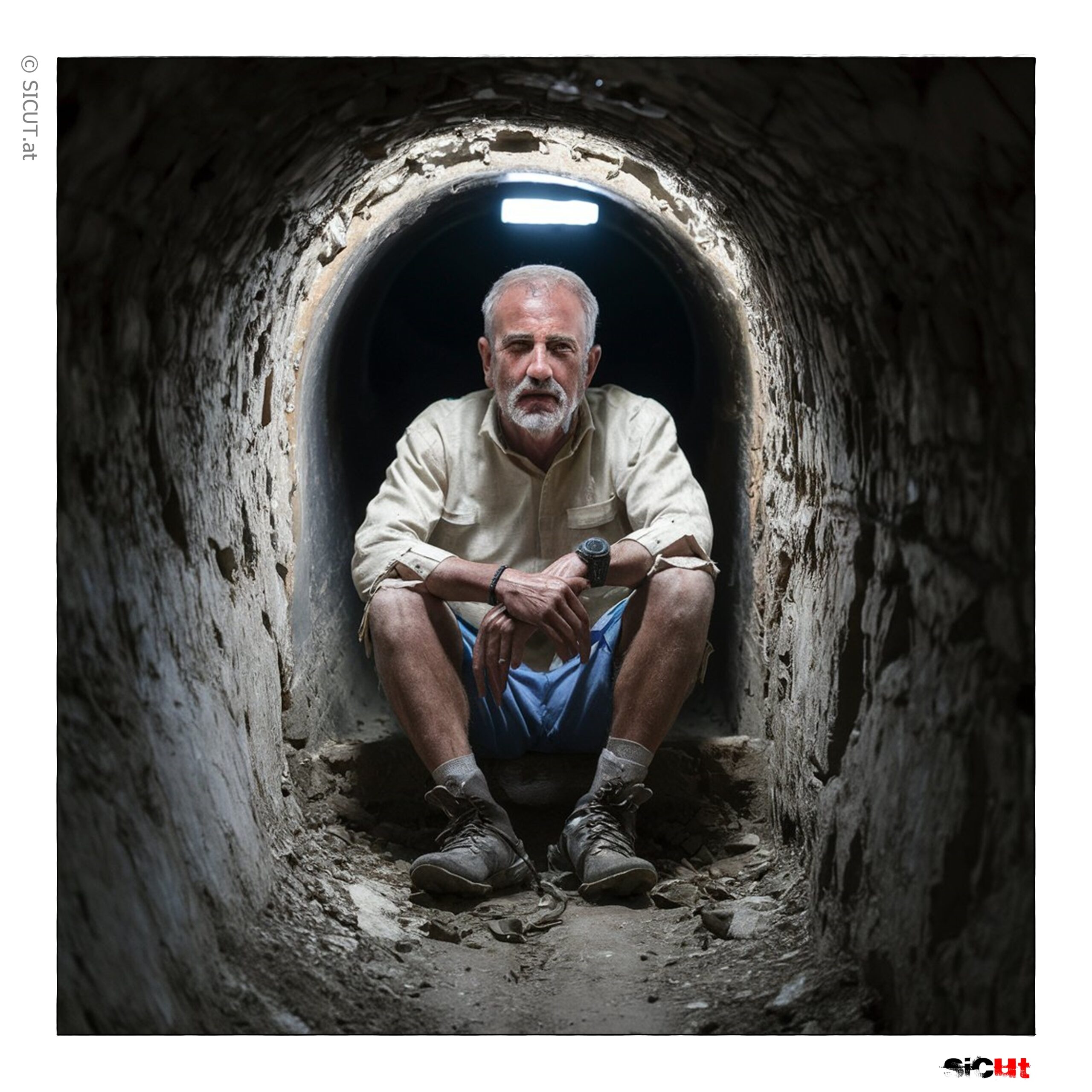

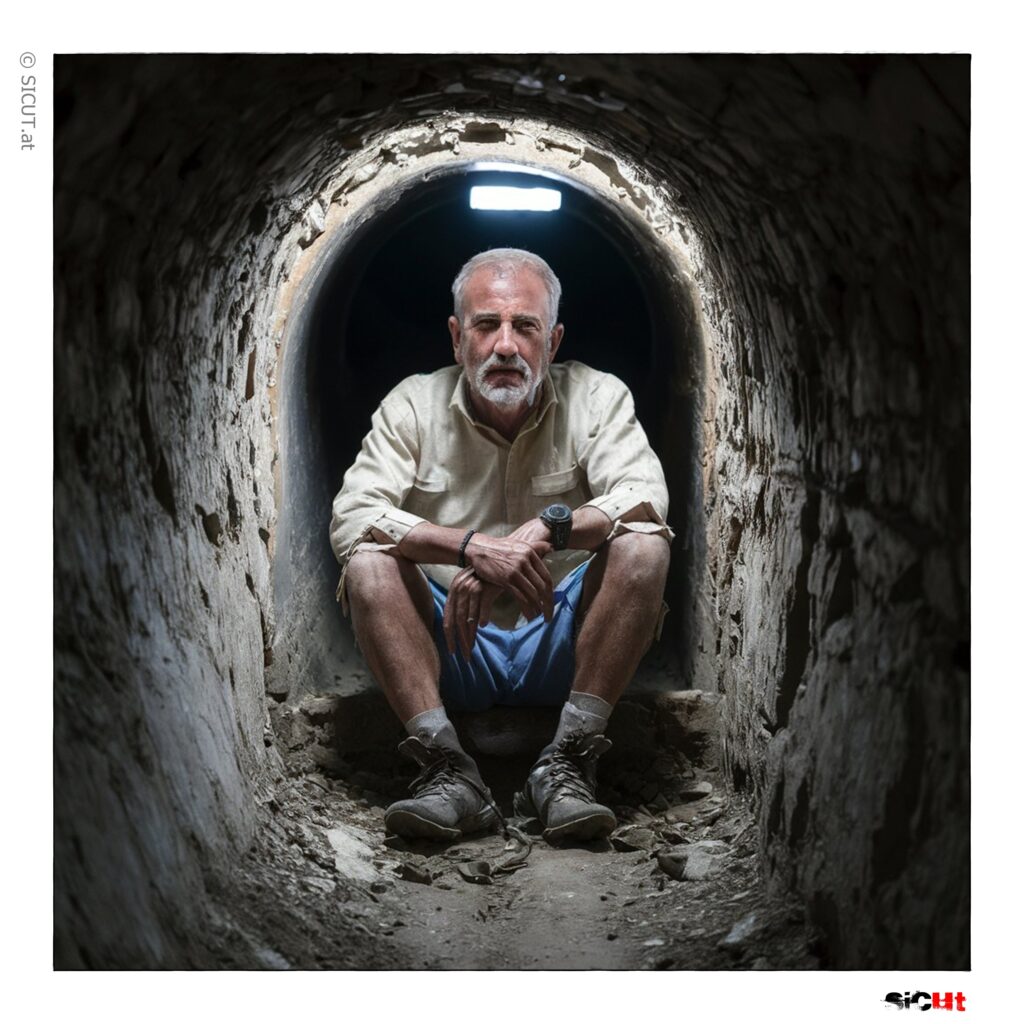

Wer ist hier eigentlich der Gefangene?

Tausende, ja Zehntausende stehen nun da, mit Transparenten, mit Kerzen, mit Tränen in den Augen – und mit Smartphones in der Hand, um das alles live zu streamen. Wer nicht teilnimmt, dokumentiert. Wer nicht dokumentiert, konsumiert. Und irgendwo dazwischen sitzt die Moral, hin- und hergeworfen zwischen Betroffenheitsrhetorik und Politposse, zwischen echtem Mitgefühl und strategischer Instrumentalisierung.

Hamas hält Geiseln fest – unstrittig. Die internationale Gemeinschaft reagiert – gespalten. Die einen rufen nach Diplomatie, die anderen nach Vergeltung, wieder andere nach einem Waffenstillstand, den sie in der Praxis dann doch nicht meinen. Und Israel? Israel kämpft – gegen die Hamas, gegen die Weltmeinung, gegen sich selbst. Denn während Tel Aviv seine Lichter für die Entführten entzündet, gehen in Gaza andere Lichter für immer aus. Dürfen wir das in einem Atemzug erwähnen, oder ist das schon die nächste Einladung zum digitalen Pranger?

Die Moralphilosophie der selektiven Aufmerksamkeit

Wie verhält es sich mit der moralischen Empörung? Sie ist ein flüchtiges Gut, das sich an den Marktplätzen der Weltpolitik feilbieten lässt. Heute hier, morgen dort. Heute brennen Kerzen in Tel Aviv, morgen lodert das Feuer der Entrüstung über andere Schlagzeilen, und übermorgen hat das Kollektivgedächtnis der Menschheit ohnehin eine andere Katastrophe im Blick. Oder einen Fußballskandal. Oder die neuesten Entwicklungen im Liebesleben eines Reality-Stars.

Und während die Welt sich weiterdreht, sitzen die Geiseln – 500 Tage, 500 Nächte – in der Dunkelheit. Sie hören vielleicht nichts von den Protesten, den Solidaritätsbekundungen, den diplomatischen Schachzügen, mit denen über ihr Leben, ihr Schicksal verhandelt wird wie über abstrakte Spielfiguren auf dem geopolitischen Brett. Sind sie sich ihrer Rolle bewusst? Derer, die sich heute an sie erinnern? Derer, die mit betroffener Miene sprechen, bevor sie sich wieder wichtigeren Dingen widmen – ihrem Abendessen, ihren Aktien, ihrem Instagram-Feed?

Die Endlosschleife der Empörung

Und so zieht das Ritual seine Kreise. 500 Tage – vielleicht werden es 600, 700. Vielleicht wird eine diplomatische Lösung gefunden, vielleicht ein militärischer. Vielleicht werden einige Geiseln befreit, vielleicht werden andere sterben. Und vielleicht wird die Welt auch dann nur kurz innehalten, bevor sie zur nächsten Tragödie übergeht.

Denn während Tausende in Tel Aviv erinnern, vergessen Millionen in der Welt bereits wieder. Und so bleibt die große Frage: Ist das Gedenken eine Geste von Bedeutung – oder bloß eine Momentaufnahme im ewigen Strom der Vergänglichkeit?

Aber keine Sorge: Die nächste Schlagzeile kommt bestimmt.